يصادف هذا العام الذكرى الخمسين للثورة الإثيوبية، التي بدأت على شكل انتفاضة ضد الاستبداد شبه الإقطاعي للإمبراطور هيلا سيلاسي، لكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير، وبلغت ذروتها بالقضاء على الرأسمالية في البلاد. في هذا المقال، الذي نشر في العدد الخامس عشر لمجلتنا “الحرية والشيوعية”، يسرد الرفيق بن كوري هذه الأحداث الدرامية، ويشرح السيرورات المعقدة التي شكلت مسار الثورة.

.

يصادف شهر فبراير من هذا العام [2024] الذكرى الخمسين لاندلاع الثورة الإثيوبية عام 1974، وهي الثورة التي أطاحت بالإمبراطور هيلا سيلاسي، ووضعت نهاية لسلالة حكمت 800 عام، وكانت تدّعي أن جذورها تعود إلى الملك سليمان المذكور في الكتاب المقدس.

في سياق الأحداث التي تلت ذلك، لم يتم فقط سحق النظام الاستبدادي، بل تم كذلك القضاء على سيطرة الملاكين العقاريين وعلى الرأسمالية أيضا. ولم تكن إثيوبيا البلد الوحيد الذي حدث فيه ذلك؛ ففي فترة ما بعد الحرب [العالمية الثانية] تم بناء الاقتصادات المخططة المؤممة في عدد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك أنغولا وموزمبيق والصومال.

لكن وبدلا من أن تشكل تلك الأنظمة الشرارة لثورة اشتراكية على مستوى القارة، فقد اتخذت نفس الخصائص المشوهة على صورة النظام الستاليني الروسي. وبحلول التسعينيات، انقلبت السيرورة وتمت إعادة الرأسمالية.

واليوم، لا يقدم النظام الرأسمالي، الذي تنخره الأزمة، أي منظور للتطور أو التقدم. بل إنه، في الواقع، يهدد منطقة القرن الأفريقي، بل والقارة بأكملها، بالهمجية. وحدها الثورة الاشتراكية العالمية هي التي يمكنها أن تقدم الحل. إن الأحداث الثورية، كتلك التي شهدتها إثيوبيا قبل خمسين عاما، بكل خصوصياتها، تحتوي على دروس عظيمة، يستعيدها اليوم، بتضحيات هائلة، جيل الشباب من الثوريين في أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

تحديث الدولة الإقطاعية

من الناحية التاريخية، كانت إثيوبيا فريدة من نوعها، إلى حد ما، بين بقية بلدان أفريقيا، حيث نجت من الاحتلال الاستعماري المباشر من القوى الأوروبية -باستثناء فترة احتلال قصيرة من قبل إيطاليا الفاشية. لكنها ومنذ بدايتها، تشكلت اقتصاديا وسياسيا، وحتى على مستوى حدودها، بفعل الضغط الإمبريالي الشديد عليها.

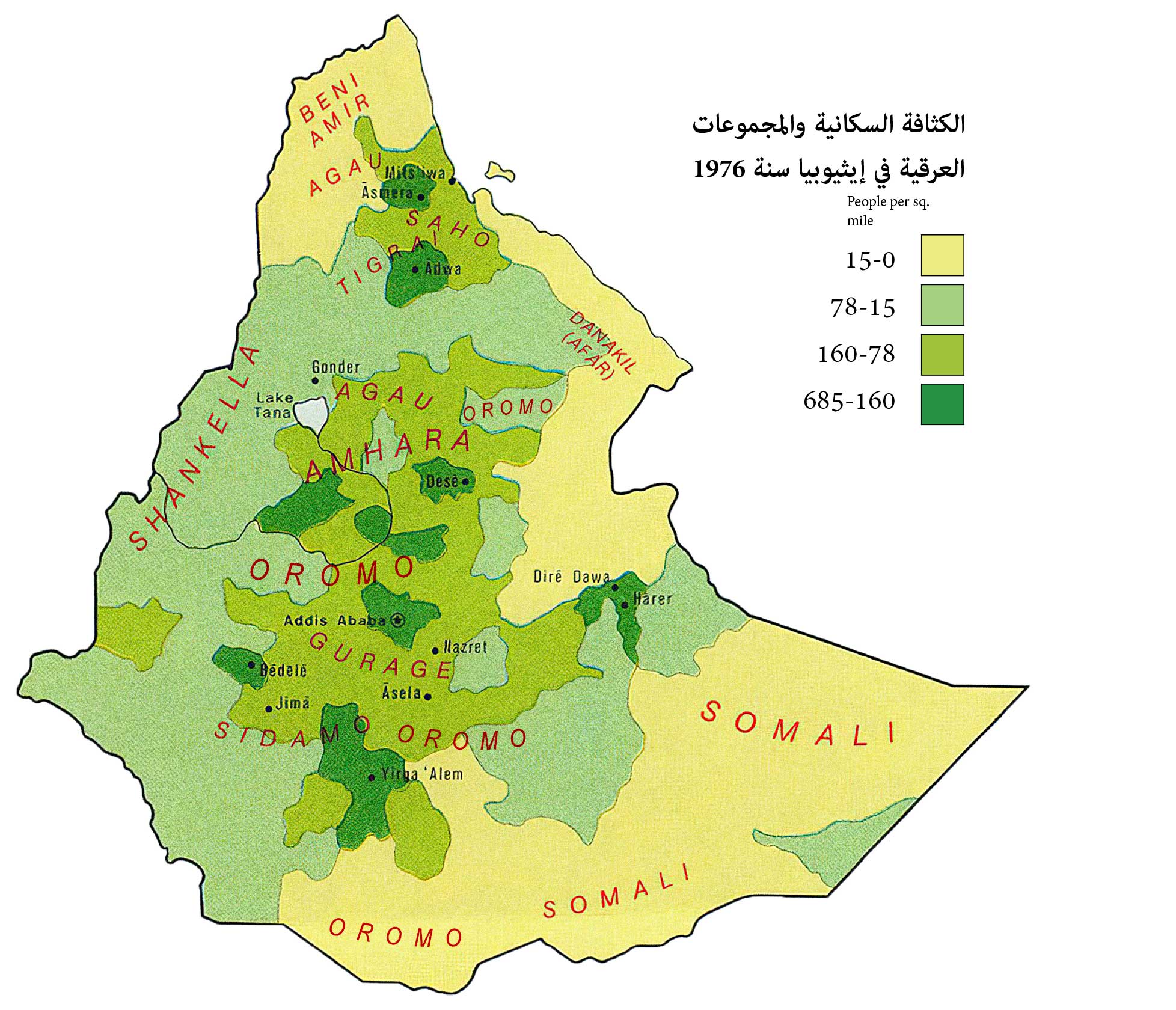

لقد تشكلت الدولة القومية الإثيوبية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر، وسط “تدافع الإمبريالية الأوروبية على أفريقيا”. لقد ظهرت كخليط معقد من الإثنيات والجنسيات واللغات والأديان التي حكمها الإمبراطور المسيحي الأمهري وزمرته بمنتهى الوحشية ودون أدنى اعتبار لرعاياه.

وفي عام 1916، اعتلى الإمبراطور الشاب هيلا سيلاسي العرش الإثيوبي. لم يكن سيلاسي أحمقا، فقد أدرك أنه لكي يتمكن من الصمود في وجه الغزو المباشر من طرف إحدى الإمبراطوريات الأوروبية، فلا بد له أن يدخل التحديث على نظامه الإقطاعي، ولذلك بدأ في وضع برنامج للإصلاحات.

والواقع أن شريحة من النخبة الأرستقراطية القديمة قد شاركته رؤيته. كان يطلق عليهم اسم “اليابانيين”، وكانوا يحلمون بمعالجة التخلف التنموي في إثيوبيا من خلال محاكاة نموذج ميجي في اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كانت الدولة اليابانية الإقطاعية في ذلك الوقت قد نجحت في فرض تطوير رأسمالية يابانية محلية قوية من خلال تقليد الممارسات الصناعية والتجارية للغرب. لكن المشكلة هي أن “اليابانيين” في إثيوبيا كانوا يأملون في تحقيق نفس الإنجاز بعد حوالي خمسين إلى مائة عام، عندما كانت حفنة من القوى الإمبريالية المتقدمة قد هيمنت كليا على العالم.

كان تطور إثيوبيا متأخرا للغاية. وبحلول ثورة عام 1974، كان البلد ما يزال متخلفا للغاية، بل وأكثر تخلفا حتى مما كانت عليه روسيا في عام 1917.

في ظل النظام الإقطاعي الإثيوبي، كان أربعة أخماس السكان من الفلاحين الفقراء. وكانت جميع الأراضي الصالحة للزراعة تقريبا مملوكة للأرستقراطية والكنيسة. كان الفلاحون يتركزون إلى حد كبير في مناطق المرتفعات الباردة، وكانوا يدفعون جزية أو إيجارات باهظة للأرستقراطيين الإقطاعيين المحليين، والتي كانت تصل، في بعض الحالات، إلى 50% أو أكثر من إنتاجهم، بالإضافة إلى التزامات السخرة والالتزامات العسكرية.

كانت نسبة الأمية تبلغ 93%، وكان متوسط العمر المتوقع هو 33 عاما، وكان الدخل السنوي للفرد 60 دولارا فقط، أي عُشر نظيره في الجزائر المعاصرة لها، مما يعكس حقيقة مفادها أن قسما كبيرا من الفلاحين لم يكونوا يستخدمون المال أصلا[1]. وكما كان الحال في أوروبا خلال العصور الوسطى، فقد تشكل أساس الدولة من هرم إقطاعي تقليدي من الالتزامات العسكرية، والذي كان على قمته الإمبراطور. ولذلك تمتعت الأرستقراطية بسلطة كبيرة.

لكن وعلى أساس إصلاحات سيلاسي، حلت بشكل متزايد محل تلك الأرستقراطية بيروقراطية حديثة وجيش مكون من جنود محترفين يتقاضون رواتب، وتدفع تكاليفهم من المساعدات الأجنبية (التي كانت اثيوبيا تتلقاها في فترة ما بعد الحرب، من الولايات المتحدة بشكل رئيسي) وكذلك من مداخيل المحاصيل المزروعة من أجل التصدير، مثل القهوة. ولتلبية حاجيات الدولة إلى الموظفين وتشجيع نمو الصناعة المحلية والتطور، ساعدت الدولة الشباب من خلفيات متواضعة على السفر إلى الخارج للدراسة في الجامعات الأجنبية.

ومهما كان الهدف من وراء ذلك، فإن النتيجة لم تكن بناء دولة رأسمالية ليبرالية متقدمة. لم تمس إصلاحات سيلاسي بعلاقات الملكية الإقطاعية التي كان تدميرها ضروريا للغاية للقضاء على التخلف الشديد الذي تعرفه البلاد.

أدى انتعاش الرأسمالية بعد الحرب إلى هيمنة السوق العالمية بشكل ساحق، مما أدى إلى تدمير شروط عيش الفلاحين. وبينما كانوا يسعون للهروب من الموت البطيء بسبب الجوع في قراهم، شهدت المدن، مثل أديس أبابا، نموا بوتيرة مذهلة. لكن وعلى عكس الأمم شبه المستعمَرة الأخرى، لم يدخل رأس المال الأجنبي إلى إثيوبيا إلا بنسبة ضعيفة. وفي المدن أيضا، كان التطور الرأسمالي محدودا للغاية. بحلول عام 1974، كان عدد سكان المدن حوالي 3 ملايين نسمة، من أصل 32 مليونا. لكن غالبية هؤلاء السكان كانوا إما جزءا من القطاع غير الرسمي، أو عاطلين عن العمل أو من البروليتاريا الرثة. كانت الطبقة العاملة أقلية حتى في المدن. وكان اتحاد نقابات العمال الإثيوبية (CELU)، الذي كان يضم عمالا من كافة القطاعات، لا يضم سوى 80 ألف عضو فقط.[2]

ومع ذلك، فإن البروليتاريا الاثيوبية، وعلى الرغم من صغر حجمها، تركت بصمتها الحاسمة على الثورة الإثيوبية.

وعلى الرغم من أن إصلاحات الإمبراطور لم تنجح في بناء رأسمالية وطنية قوية، فإن إنشاء دولة بيروقراطية حديثة خدم مصلحته في تحريره من الاعتماد على الأرستقراطية الإقطاعية. ونتيجة لذلك، أصبحت السلطة متركزة بشكل متزايد في أيدي الحاكم المطلق سيلاسي، الذي كان يرتكز على قاعدة دعم ضيقة: الجيش المحترف الذي تم تشكيله حديثا. والذي سيترك هو أيضا بصمته الخاصة على الأحداث.

ثورة فبراير 1974

أصداء التجذر الذي شهدته العديد من بلدان العالم خلال الستينيات ترددت في إثيوبيا كما حدث في كل مكان آخر. وهؤلاء الطلاب الذين تم إرسالهم إلى أوروبا وأمريكا ليصيروا موظفين في الدولة البيروقراطية، عادوا بأفكار راديكالية، متأثرين بالحركة المناهضة لحرب فيتنام، وحركة الحقوق المدنية، وحركات التضامن مع فلسطين، وقبل كل شيء بالأفكار الماوية التي كانت سائدة في ذلك الوقت بين العديد من الطلاب في الغرب.

بحلول الستينيات، كانت إثيوبيا قد صارت بمثابة برميل بارود. اندلعت ثورات الفلاحين وتم سحقها في سيدامو وكوجام وبيل وأماكن أخرى. وكانت العديد من تلك الثورات قد اتخذت شكل حركات تحرر وطني.

وفي فترة ما بعد الحرب، قامت الأمم المتحدة، بكل حكمتها المعروفة، بضم مستعمرة إريتريا الإيطالية السابقة إلى إثيوبيا، دون أدنى اعتبار لآراء الشعب الإريتري. وكانت حركات حرب العصابات البطولية قد بدأت تنمو بين الإريتريين وفي منطقة أوغادين ذات الأغلبية الصومالية في الشرق.

في تيغراي، تفاقمت الذكريات حول الطريقة التي سحقت بها انتفاضة ويان في ماي 1943 على يد طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني التي أُرسلت من عدن، وكيف قام نظام سيلاسي بذبح الفلاحين وفرض ضرائب عقابية قاسية أعلى بخمس مرات من تلك التي فرضها الفاشيون الإيطاليون[3].

ولمواجهة حركات التمرد الفلاحية تلك، والتي كانت تتمركز بشكل دائم في الأراضي المنخفضة الحارة والقاحلة والموبوءة بالبعوض والتي كان المقاتلون ينطلقون منها، تم ارسال فرق من الجنود العاديين الذين كانوا يتقاضون أجورا زهيدة.

أراد سيلاسي بناء دولة بيروقراطية حديثة كوسيلة لمواجهة الضغوط الإمبريالية. لكن هؤلاء الذين شكلوا الفئات الدنيا من بين ضباط جيشه كانت لديهم أفكارهم الخاصة حول المسار الذي ينبغي لإثيوبيا أن تسير فيه. لقد كانوا يحتقرون الأرستقراطية الطفيلية التي تعيش على نهب البلد دون أن تقوم بأي شيء لتنمية الأمة.

في بداية عام 1960، قامت مجموعة من الضباط بمحاولة انقلاب ضد سيلاسي، الذي رأوا أن نظامه هو القوة الأساسية التي تبقي إثيوبيا في حالة تخلف. فشل الانقلاب وتم إعدام قادته بشكل علني. لكن وبالرغم من ذلك فإن هيبة النظام الملكي كانت قد تشوهت إلى الأبد، وكان ما حدث مجرد مقدمة للأحداث القادمة.

الظروف المعيشية، التي كانت صعبة أصلا، أصبحت لا تطاق بالنسبة للجماهير. وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب كان قد سمح للطبقة السائدة في البلدان الرأسمالية المتقدمة بمنح بعض الإصلاحات، فإن الصورة كانت مختلفة تماما فيما يسمى بالعالم الثالث. ووصل كل شيء إلى ذروته مع الأزمة العالمية للرأسمالية في السبعينيات.

في عام 1973، أدى تأثير المبالغ الهائلة التي استخلصتها الأرستقراطية الإقطاعية من الفلاحين، إضافة إلى موجة الجفاف، إلى حدوث مجاعة رهيبة في شمال إثيوبيا. مات ما لا يقل عن 200 ألف شخص بسبب الجوع. قامت الدولة بمحاولة غير مجدية للتغطية على جريمتها، لكن مشاهد المجاعة انتشرت، مصحوبة بلقطات لاحتفالات سيلاسي الفاحشة بعيد ميلاده الثمانين، والتي بلغت تكلفتها 35 مليون دولار.

في العام نفسه، كانت الحرب في الشرق الأوسط بمثابة المحفز للركود العالمي. وأدت الصدمة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. وفي وضع يشبه ما يعيشه العالم اليوم، أدى الارتفاع السريع في أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار البنزين في إثيوبيا بنسبة 50% بين عشية وضحاها[4].

كان ذلك أكثر مما يمكن للجماهير أن تتحمله. اندفعت الطبقة العاملة إلى الساحة. انطلقت موجة من الإضرابات: أولا بين سائقي سيارات الأجرة، الذين كانوا من بين الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الوقود. وسرعان ما انضم إليهم المعلمون والطلاب الراديكاليون. ومن هناك انتشرت حركة الإضراب كالنار في الهشيم.

وسرعان ما أصبح من الواضح أن ما بدأ لم يكن مجرد موجة إضراب، بل كان ثورة.

اغتنت المطالب الاقتصادية بالمطالب السياسية المتعلقة بحق الاحتجاج والديمقراطية. وعلى الرغم من أن الحركة في تلك المرحلة كانت حضرية بالكامل، إلا أن الطلاب بدأوا في رفع المطلب المهم المتمثل في “الأرض لمن يزرعها”.

وانطلاقا من هذه الفئات، انتشرت الاضطرابات الاجتماعية إلى كل فئات الجماهير. واندلعت أعمال شغب كبيرة في أديس أبابا.

لم يكن الجيش محصنا ضد ذلك الوضع. كان الجنود العاديون يعانون من نفس الحرمان الذي كان العمال وفقراء المدن يعانون منه، وتفاقم ذلك بسبب استيائهم من التورط الدائم في حملات مكافحة التمرد في إريتريا وأوغادين.

وهكذا اندلعت تمردات بين الجنود بسبب الأجور والمعاشات التقاعدية وقوانين الانضباط التعسفية والقاسية. وفي إحدى الحوادث المتفجرة، أخذ الجنود جنرالا كرهينة. كان على النظام أن يتحرك بحذر، وفي تلك الحادثة اضطر هايلي سيلاسي للتدخل شخصيا لتحرير الجنرال المأسور. لكن مباشرة بعد إطلاق سراحه، قام نفس الجنرال البائس بزيارة كتيبة أخرى فتم القبض عليه مرة أخرى على الفور، وأجبره الجنود على أكل خبز مملوء بالحصى وشرب المياه الملوثة، أي نفس الطعام الذي كانوا هم مجبرين على أكله[5].

وفي غضون أسبوعين، اضطر رئيس الوزراء إلى الاستقالة. في كل مكان انتشرت فيه الحركة، تم إنشاء “لجان تنسيق” بشكل عفوي من قبل العمال والطلاب والمعلمين والجنود. وفي جيما، التي كانت أكبر مدينة في مقاطعة أوروميا، تولت لجنة التنسيق السلطة لفترة من الوقت.

لم تكن هذه اللجان تختلف على الإطلاق عن السوفييتات، والتجمعات الثورية للعمال والجنود التي ظهرت في روسيا في عامي 1905 و1917. ولو كان هناك حزب ثوري في إثيوبيا في ذلك الوقت، لكان قد أطلق الدعوة لتنظيم جميع تلك اللجان في مجالس على مستوى المدينة والإقليم وعلى المستوى الوطني. وكان من الطبيعي أن يستدعي ممثلين عن لجان التنسيق التي أقامها الجنود للجلوس مع ممثلي العمال. كما كان من الممكن أن تشن حملة منظمة لكسب تأييد قواعد الجيش، ومن خلال تلك العلاقات كان من الممكن تسليح العمال. وعلى هذا الأساس كان بإمكان حزب كهذا أن يستولي على السلطة.

لكن الطبقة العاملة الإثيوبية كانت قد ظهرت إلى الوجود للتو. لم يكن هناك مثل هذا الحزب. صحيح أن الطلاب العائدين من الخارج بدأوا في تشكيل نواة الأحزاب الجماهيرية المستقبلية. لكنهم كانوا قد بدأوا بالكاد في بناء روابط مع العمال.

في الواقع، لم يكن لدى الطلاب حتى ولو تصور عن ثورة تقودها البروليتاريا من خلال الأجهزة الديمقراطية لحكم الطبقة العاملة على غرار تلك التي حدثت في روسيا عام 1917. وبدلا من ذلك، تشبثوا بالفكرة الماوية المتمثلة في حرب عصابات الفلاحين. لو أن هناك من بلد يصلح مثالا لاختبار مدى صحة المفهوم الماوي لحرب العصابات الريفية، فمن المؤكد أنه إثيوبيا الفلاحية. لكن مخططاتهم تحطمت تماما بفعل أحداث 1974، التي فاجأتهم تماما.

لذلك كانت تلك بمثابة درس للطبقة العاملة الإثيوبية الشابة. لكن وبسبب عدم وجود حزب قادر على التنظيم وإضفاء الوضوح على شرائحها الأكثر تقدما، لم تتمكن من احتلال مكانتها الصحيحة على رأس الثورة. وفي ظل تلك الظروف، جرت الأحداث بطريقة غريبة للغاية.

صعود المجلس الإداري العسكري المؤقت

في شهر مارس تمكن الإمبراطور، من خلال تقديم التنازلات، من إقناع الجيش بالعودة إلى ثكناته. لكن وبمجرد أن استقرت الاضطرابات مؤقتا بين صفوف الجيش، بدأ عمال التبغ إضرابا، وفي 08 مارس 1974، أعلن اتحاد نقابات العمال عن إضراب عام. كل فئات المجتمع الإثيوبي التي عانت من الاضطهاد أو الأذى خرجت بمطالبها الخاصة. وفي 20 إبريل، نظمت مسيرة ضمت 100 ألف مسلم في أديس أبابا للمطالبة بالحق في حرية العبادة ووضع حد للتمييز. وحتى العمال الذين تستخدمهم الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية دخلوا في إضراب![6]

كان المطلب الرئيسي الذي أثير في كل مكان هو إقالة المسؤولين الفاسدين وحكام المقاطعات وضباط الجيش الفاسدين. في الواقع، لم يقتنع الجنود بالعودة إلى الثكنات إلا بناء على الوعد الذي قدم لهم بإقالة كبار الضباط المكروهين. لكن وبحلول شهر إبريل، وعندما بقيت أغلبية الضباط القدامى في مناصبهم، بدأت لجنة التنسيق في الفرقة الرابعة بالجيش في تولي زمام الأمور بنفسها. واعتقلت نحو 200 من كبار الضباط.

لكن في شهري ماي ويونيو، بدأت حركة الإضرابات في الانحسار. وبسبب غياب قيادة ثورية موحدة قادرة على توجيه كافة تيارات السخط، بدأت الأحداث تتطور بشكل متفاوت.

ظهر وضع غريب آنذاك داخل الجيش. أدى الانحسار المؤقت لموجة الإضرابات إلى عزل الجنود وصغار الضباط. كانوا خائفين من القيام بانقلاب، لئلا يلقوا نفس مصير منظمي انقلاب 1960. لكنه لم يكن في إمكانهم التراجع: فمن خلال قيامهم باعتقال كبار الضباط، كانوا قد ذهبوا بعيدا جدا وكانوا يخشون من التعرض للانتقام.

لذلك استمرت اللجان في الانتشار بين صفوف القوات المسلحة حتى يونيو 1974، حيث دعت اللجنة التنسيقية للفرقة الرابعة كل وحدات الجيش لإرسال ثلاثة مندوبين (من أي رتبة باستثناء كبار الضباط المكروهين) لتشكيل جهاز جديد. أطلقت تلك الهيئة، المكونة من 106 مندوبا، على نفسها اسم المجلس الإداري العسكري المؤقت (والتي كانت تُعرف باختصار باسم “ديرغ” (Derg) من الكلمة الأمهرية التي تعني “اللجنة”)[7].

وسرعان ما بدأت هذه اللجنة القوية في استعراض عضلاتها. بدأت “تطلب” من الوزراء بأدب أن ينفذوا هذا الطلب أو ذاك… ولم يكن بوسع الوزراء أن يرفضوا تلك الأوامر. بل توجه المجلس إلى الإمبراطور سيلاسي نفسه و“طلب” منه الإذن “بالعمل مع الحكومة” من أجل “تعزيز وحدة البلاد وتطورها”. وافق سيلاسي على ذلك، واكتسب المجلس غطاء قانونيا لأعماله.

وباختصار، فإنه في النصف الثاني من عام 1974، شهدت إثيوبيا ما أطلق عليه منذ ذلك الحين “انقلابا زاحفا”، حيث بدأ الديرغ بتركيز المزيد والمزيد من السلط بين يديه. وفي شتنبر من عام 1974، أعلن أخيرا أنه خلع الإمبراطور من منصبه، وفي عام 1975 توفي سيلاسي في ظروف غامضة، إذ ربما قتل بناء على أوامر الديرغ.

وصول الديرغ إلى السلطة

عندما تم في البداية توجيه الطلب إلى وحدات الجيش لإرسال ممثلين إلى الديرغ، معظم الوحدات لم تفهم أهمية ذلك. لا شك أن أولئك الذين شكلوا الديرغ لم يكونوا على دراية كافية بالوجهة التي سيقودهم إليها مسارهم. التحقت به جميع أنواع الشخصيات العرضية. وفي بعض الحالات، كان الضباط يرسلون أشخاصا فاسدين كممثلين إلى الديرغ وذلك لمجرد إبعادهم عن الطريق، لكنهم سوف يندمون على ذلك. كان هذا هو السبب في وصول أحد مندوبي الديرغ: منغستو هايلي مريم، دكتاتور إثيوبيا المستقبلي.

ما ظهر كان عبارة عن طغمة عسكرية من الجنود والضباط ذوي الرتب الدنيا. لكن مطالبته بحقه في الحكم لم تمر دون نزاع. في شتنبر 1974، بعد أن شعر اتحاد نقابات العمال أن الديرغ يعمل على ترسيخ دكتاتورية عسكرية، دعا إلى إضراب عام تم تنظيمه على عجل. لكن وبسبب التحضير السيء فشل الإضراب العام، وكان رد فعل الديرغ هو القمع، وقام بإغلاق لجان التنسيق في أماكن العمل.

كما أن لجان التنسيق في بقية وحدات الجيش -وخاصة تلك الأكثر تعاطفا مع العمال في هيئة الهندسة والقوات الجوية- اعترضت على سعي لجنة تنسيق الفرقة الرابعة إلى تشكيل طغمة حصرية تتحلق حولها. وطالبوا بالحكم المدني، وتأميم الأراضي والمؤسسات الكبرى، وتطبيق الاقتصاد المخطط. فتعرضوا هم أيضا للقمع.

لكن الضربات التي وجهها الديرغ لتعزيز سلطته لم تكن موجهة نحو اليسار فحسب، بل قام باعتقال مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الأرستقراطية القديمة. في 23 نوفمبر 1974، ذاق الديرغ طعم الدم لأول مرة عندما قام بإعدام 60 من معارضيه. كان معظمهم من كبار المسؤولين في النظام القديم، لكن كان بينهم أيضا أعضاء في الديرغ، بمن في ذلك رئيسه الأول، أمان عندوم. كان هذا بمثابة مقدمة لاقتتال داخلي عنيف بين الفصائل داخل الديرغ.

لكن الزمرة الحاكمة لم تكن راضية عن العدد القليل من الاعتقالات التي طالت أنصار النظام. فلتعزيز سلطتها كان عليها أن تذهب إلى أبعد من ذلك. وفي أوائل عام 1975، اتخذت خطوات حاسمة لكسر ظهر الطبقة السائدة القديمة بشكل كامل.

وعلى الرغم من أنه لم تكن لدى الديرغ أية نية أو رغبة في التنازل عن السلطة للجماهير، فإنه اعتمد عليها لتوجيه الضربات ضد النخبة الأرستقراطية القديمة والدولة القديمة. بدأ بالإصلاح الزراعي. فتم تأميم الأرض وتخصيصها للفلاحين على أساس الانتفاع. وقد حظيت تلك الإجراءات بشعبية كبيرة وأدى الإعلان عنها إلى خروج مئات الآلاف من مظاهرات مؤيدة لها[8].

لم يتمكن الديرغ من كسر الأرستقراطية بالاعتماد على جهاز الدولة القديم. ولذلك، حشد حوالي 60.000 من الطلاب والمعلمين الراديكاليين وأرسلهم إلى الريف لتحريض الفلاحين على إعادة توزيع الأراضي فيما بينهم. لم يكن الفلاحون محتاجون لمن يشجعهم، لكن ذلك الإجراء كانت له أهمية بالنسبة للديرغ، حيث قام بإبعاد آلاف الشباب الراديكاليين الذين اعتبرهم، بحق، تهديدا خطيرا لحكمه وتشتيتهم في الأرياف.

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد. حيث تم تأميم قطاع الإسكان في المدن، وكذلك البنوك وشركات التأمين ومعظم الصناعات الكبرى.

وصلت عمليات التأميم التي قام بها الديرغ إلى حد أنها ألغت الرأسمالية في إثيوبيا، ومع ذلك فإن قيمة رأس المال المصادر لم تتجاوز 30 مليون دولار! جاءت 10 ملايين دولار من رؤوس أموال البنوك الكبرى التي تهيمن عليها بريطانيا وإيطاليا، أما الطبقة الرأسمالية الإثيوبية، التي كانت بالكاد موجودة، فقد شكلت جزءا صغيرا من بقية المبلغ[9].

ما هو الديرغ؟

أوضح تيد غرانت في مقال يحلل هذه السيرورة بعنوان: الثورة في المستعمرات والدول العمالية المشوهة، أن ما كان يتكشف يؤكد صحة نظرية تروتسكي حول الثورة الدائمة، لكن بطريقة مشوهة:

«يكمن كل جوهر نظرية تروتسكي حول الثورة الدائمة في فكرة أن البرجوازية في المستعمرات وبرجوازية البلدان المتخلفة غير قادرة على تنفيذ مهام الثورة الديمقراطية البرجوازية. والسبب في هذا هو صلاتها مع الملاكين العقاريين والإمبرياليين. البنوك لديها رهونات على الأرض، والصناعيون يمتلكون عقارات في البادية، والملاكون العقاريون يستثمرون في الصناعة، وجميعهم مشتبكون معا ومرتبطون مع الإمبريالية في شبكة من المصالح معادية للتغيير».

ولذلك، فإن الطبقة الثورية الوحيدة في إثيوبيا التي كان في مقدورها الاستيلاء على السلطة وتولي مهام تحطيم الإقطاع وتنفيذ الإصلاح الزراعي وتحديث الأمة، هي الطبقة العاملة، المستندة على دعم الفلاحين. لكن الطبقة العاملة لن تتوقف عند هذا الحد. بل سيكون عليها أيضا أن تهاجم وتصادر ممتلكات الطبقة الرأسمالية المعادية للثورة، وبالتالي تبدأ مهام الثورة الاشتراكية، على الرغم من أن هذه المهام لا يمكن إكمالها إلا على نطاق عالمي. وهكذا تصبح الثورة “دائمة”.

كانت الأحداث تسير على نفس المسار الذي تنبأ به تروتسكي، لكن مع وجود اختلاف، وهو أنه في عام 1975، كان قد تم تحطيم الرأسمالية والاقطاع في إثيوبيا.

لكن لم يتم سحق الرأسمالية على يد الطبقة العاملة المنظمة التي تستولي على السلطة على أساس منظور ثورة اشتراكية عالمية، كما حدث في روسيا عام 1917. بل تم سحقها على يد زمرة عسكرية اعتمدت على الجماهير لتوجيه ضربة قاتلة للرأسماليين وملاكي الأراضي، لكنها وجهت الضربات أيضا إلى الجماهير نفسها.

كيف يمكن وصف هذا النظام غير العادي؟ تبرز هنا أهمية وجود تصور نظري صحيح مبني على المنهج الماركسي.

ومن المؤسف أن المجموعتين الماويتين الرئيسيتين في إثيوبيا -الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي والحركة الاشتراكية لعموم إثيوبيا (أو “ميسون” نسبة إلى اختصارها باللغة الأمهرية)- فشلتا في فهم طبيعة النظام. وكانت لأخطائهما عواقب كارثية.

أشار كلاهما في البداية إلى القمع الذي تعرض له العمال في أواخر عام 1974، وأدانا النظام بشكل سطحي باعتباره “فاشيا”. لكن بعد ذلك جاءت الإجراءات الثورية لعام 1975، والتي أصابت كلا المجموعتين بالارتباك التام.

وفي سياق محاولتهما تقديم توصيف نظري للديرغ، تمسكت كل مجموعة بإحدى سماته وتوصلت إلى استنتاجات متعارضة تماما مع استنتاجات المجموعة الأخرى. استمر الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي في اعتبار النظام نظاما “فاشيا” من خلال الإشارة إلى حملاته القمعية المستمرة. في حين انقلبت حركة ميسون 180 درجة، وبدأت تشير إلى الإجراءات الثورية التي يطبقها الديرغ، وأعطت دعمها الكامل للمجلس العسكري.

وكما هو الحال في حكاية العميان الذين وجدوا فيلا، فبدأوا يتحسسونه فتوصل كل منهم إلى وصف مختلف تماما للحيوان بناء على الجزء الذي تمكن من لمسه، فقد حددت كل مجموعة من المجموعتين الماويتين الإثيوبيتين جانبا واحدا من جوانب النظام دون فهم جوهره. إنها لحقيقة أن تيد غرانت كان وحده من فهم الأهمية الحقيقية للديرغ.

عندما اندلعت الثورة في إثيوبيا، كانت الطبقة العاملة صغيرة جدا وبدون القيادة اللازمة للاستيلاء على السلطة. لكن إذا كانت الطبقة العاملة ضعيفة، فإن الطبقة الرأسمالية الإثيوبية كانت أضعف.

وفي ظل هذا المأزق تدخل الضباط الصغار والمتوسطين، الذين استولوا على السلطة ورفعوا أنفسهم فوق المجتمع من خلال التوازن بين الطبقات، وتوجيه الضربات للجماهير وللطبقة السائدة القديمة. وهذه سمة نموذجية لما يشير إليه الماركسيون باسم الأنظمة “البونابارتية”، قياسا على دكتاتورية نابليون بونابرت، وهي أنظمة تميل إلى الظهور عندما يصل الصراع الطبقي إلى طريق مسدود.

كانت مثل هذه الأنظمة، التي يتوازن فيها الجيش بين الطبقات من أجل البقاء في السلطة، قد صارت هي القاعدة في الكثير من بلدان ما يسمى بـ“العالم الثالث” خلال فترة ما بعد الحرب. لماذا؟ لأن نفس الظروف تؤدي إلى نفس النتائج. فالطبقة السائدة القديمة فقدت مصداقيتها بسبب الأزمة الاجتماعية المزمنة لدرجة أنها لم تعد قادرة على الحكم، لكن الطبقة العاملة افتقرت إلى القوة أو القيادة للاستيلاء على السلطة. وهكذا وصل الصراع الطبقي إلى طريق مسدود.

لكن ليست كل الأنظمة البونابرتية متشابهة.

إن حقيقة أن الدولة الرأسمالية كانت حديثة العهد في معظم أنحاء العالم المستعمَر وشبه المستعمَر، وخاصة في آسيا وأفريقيا، كانت عاملا مهما، كما أوضح تيد غرانت. حيث لم تبن على مدى قرون، كما هو الحال في العالم الرأسمالي المتقدم. وقد أبانت الطبقة الرأسمالية أنها عاجزة عن ترسيخ ولاء الجيش لدولتها، وهو ما ليس بوسعها تحقيقه إلا من خلال تطوير قوى الإنتاج بشكل جدي.

العديد من الضباط من ذوي الرتب الدنيا والمتوسطة يحتقرون الملاكين العقاريين والرأسماليين، الذين يستهلكون كل شيء دون أن يساهموا بأي شيء في التنمية الوطنية. وبالتالي فإنه أينما ومتى كان هؤلاء الضباط يستولون على السلطة، خلال فترة ما بعد الحرب، لم تكن لديهم أية تحفظات بشأن توجيه ضربات قوية للطبقات السائدة القديمة.

ولم يكن بوسع القوى الإمبريالية الرئيسية التدخل بشكل مباشر. ففي ذلك الوقت بالتحديد، كانوا مضطرين إلى التراجع عن الحكم الاستعماري المباشر بسبب الموجة الهائلة من الثورات في المستعمرات، مما شجع العديد من هؤلاء الضباط على اتخاذ إجراءات جذرية.

قامت الأنظمة العسكرية في عدد من البلدان بتوجيه ضربات جدية لممتلكات الطبقة الرأسمالية: ففي مصر، على سبيل المثال، قام عبد الناصر بتأميم عدد من الشركات الأجنبية، وقطاعات مهمة أخرى، بما في ذلك قناة السويس؛ بينما في العراق، قام الضباط بتأميم حقول النفط وموارد أخرى. ومع ذلك فإن الدولة لا تستطيع تشكيل المجتمع بالكامل كما تشاء. إذ يجب على كل نظام أن يبني نفسه في نهاية المطاف على قاعدة شكل معين من أشكال الملكية والعلاقات الطبقية في المجتمع. عمليات المصادرة في تلك البلدان لم تصل أبدا إلى حد إلغاء الرأسمالية بالكامل. فقد ظلوا أنظمة بونابرتية برجوازية ترتكز على الاقتصاد الرأسمالي، على الرغم من حرمان الطبقة البرجوازية من السلطة السياسية.

لكنه لم يكن منصوصا مسبقا بأي حال من الأحوال أن الأنظمة المماثلة قد لا تسير على طول الطريق، مما يؤدي إلى مصادرة كامل ممتلكات الطبقة الرأسمالية الضعيفة.

وهذا بالضبط ما حدث ليس فقط في إثيوبيا في عهد الديرغ، بل أيضا في سوريا وبورما والصومال وعدد من البلدان الأخرى خلال الثورات ضد الاستعمار. فهناك ألغيت الرأسمالية بفعل المصادرة الكاملة لملكية البرجوازية. وبطبيعة الحال، لم يكن هذا إنجازا خارقا بالنظر إلى الطبيعة الضعيفة للطبقة الرأسمالية في إثيوبيا. إذ وكما أوضح تروتسكي فإنه لكي تصطاد أسدا تحتاج إلى بندقية، أما بالنسبة للبرغوث فإن الظفر سيفي بالغرض.

لكن في ظل تلك الأنظمة، كانت الطبقة العاملة مجرد متفرجة سلبية ولم تمارس السلطة السياسية، والتي هي شرط أساسي للانتقال نحو الاشتراكية. وكما أوضح تيد غرانت، فإنه لم تكن هناك سوفييتات أو أجهزة للسلطة العمالية.

قال: «إن مثل تلك اللجان والمنظمات التقليدية لا غنى عنها بالنسبة لثورة سليمة. إنها بمثابة ساحة تدريب للطبقة العاملة على فن إدارة الدولة، وتنمية التضامن والتفاهم بين العمال. لتصير بعد الإطاحة برأس المال، أدوات للسلطة العمالية، وأجهزة الدولة الجديدة والديمقراطية العمالية.

لكن وحيثما تتم الإطاحة بالرأسمالية بدعم بالتأكيد من العمال والفلاحين لكن دون سيطرتهم النشطة -كما هو الحال في أوروبا الشرقية والصين وكوبا وسوريا وإثيوبيا- فمن الواضح أن النتيجة يجب أن تكون مختلفة. إن المثقفين البرجوازيين الصغار وضباط الجيش وقادة العصابات المسلحة، يستخدمون العمال والفلاحين كوقود للمدافع، أو مجرد نقاط دعم، أو كمسند للسلاح، إذا جاز التعبير.

إن هدفهم، الواعي أو غير الواعي، ليس إعطاء السلطة للعمال والفلاحين، بل إعطاء السلطة لنخبتهم»[10].

ومن ثم يمكن وصف هذه الأنظمة بأنها بونابرتية. لكنها بونابرتية قائمة على ملكية الدولة، وليس على الملكية الرأسمالية، التي تم إلغاؤها. كانت هذه، كما وصفها تيد غرانت، أنظمة بونابرتية بروليتارية. وكان نموذجها هو الدولة العمالية المشوهة في الاتحاد السوفياتي، والتي لم تختلف عنها إلا ظاهريا.

وقد وصلت أنظمة أخرى إلى نفس النتيجة عبر طريق مختلف. ففي الصين وكوبا، تمت مصادرة الرأسمالية على أيدي جيوش حرب العصابات المنتصرة. أما في أوروبا الشرقية، فقد جرت عمليات المصادرة بأوامر من الجيش الأحمر ابتداء من عام 1948. وفي كل تلك الحالات افتقرت السيرورة إلى المشاركة النشطة للطبقة العاملة، رغم أنها تلقت دعما سلبيا من جانبها.

لقد ظهر الاتحاد السوفياتي إلى الوجود، في عام 1917، بكونه نظاما سليما للديمقراطية العمالية، لكنه في ظروف العزلة والتخلف الاقتصادي انحط، مما أدى إلى مصادرة السلطة السياسية للطبقة العاملة من قبل بيروقراطية طفيلية، مع بقاء التخطيط الاقتصادي على حاله. ولم تكن هذه الأنظمة الجديدة مختلفة جوهريا عن النظام الستاليني المنحط في روسيا.

وقد تعززت الستالينية بشكل كبير بالانتصارات التي حققها الجيش الأحمر والثورة الصينية عام 1949. فنشأت هناك أمثلة جاهزة للبونابارتية البروليتارية التي يمكن تقليدها. كان وجود تلك الصورة الكاريكاتورية البيروقراطية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي عامل جذب قوي لمجموعات من الضباط في جميع أنحاء ما يسمى بـ“العالم الثالث”، ولم تؤد تشوهاتها البيروقراطية إلا إلى تعزيز جاذبيتها.

إذ بعد كل شيء، يبدو أن “الاشتراكية”، كما ظهرت في شكل الاتحاد السوفياتي، تثبت أن هناك طريقا آخر أمام البلدان المتخلفة، حيث يمكن تطوير المجتمع من خلال الاقتصاد المخطط، مع السماح للشريحة العليا بالاستمرار في التمتع بامتيازات هائلة. وكما قال تيد غرانت:

«إن التحول إلى البونابرتية البروليتارية يؤدي في الواقع إلى توسيع سلطتهم وهيبتهم وامتيازاتهم ودخلهم. إنهم يصبحون الطغمة الوحيدة القائدة والموجهة في المجتمع، ويرفعون أنفسهم فوق الجماهير أعلى مما كانوا عليه في الماضي. وبدلا من الخضوع للبرجوازية الضعيفة والجبانة وغير الفعالة، يصبحون هم أسياد المجتمع»[11].

في ظل النظام البونابرتي البروليتاري تكون أدنى بادرة للاستقلال السياسي للطبقة العاملة بمثابة تهديد لمصالح الطغمة الحاكمة صاحبة الامتيازات، والتي ليست لديها أية مصلحة في الانتقال نحو الاشتراكية الحقيقية. فتعمل هذه الشريحة حتما على سحق مثل تلك المعارضة عندما تصبح تهديدا خطيرا. وعلى هذا النحو، فقد كان الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي محقا في وصف ذلك النظام بأنه نظام دكتاتوري كان يحاول ترسيخ سيطرته من خلال القمع. وكما أوضح تيد غرانت فإنه:

«لم يكن عبثا أن أوضح تروتسكي لحزب العمال الاشتراكي الأمريكي أن النظام السياسي السائد في روسيا، إذا فصل عن ملكية الدولة للصناعة والأرض، هو نظام فاشستي! لم يكن هناك ما يميز النظام السياسي لستالين عن نظام هتلر سوى تلك الحقيقة الحاسمة المتمثلة في أن أحدهما يدافع عن حقوقه ويحصل على امتيازاته على أساس ملكية الدولة، بينما كان الآخر يتمتع بامتيازاته وقوته ودخله وهيبته على أساس الدفاع عن الملكية الخاصة»[12].

هذا الاختلاف في علاقات الملكية هو المفتاح. وهكذا فإن الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي عندما يساوي بين الديرغ وبين الفاشية، ويعارضه بمفهوم مجرد عن “الديمقراطية”، ارتكب خطأً سياسيا فادحا، مما قوض قدرته على مواجهة الديرغ. كانت الأساليب الديكتاتورية للديرغ مكروهة عند تطبيقها على الجماهير، لكن وبقدر ما كانت تستخدم ضد الإقطاعيين والرأسماليين، فإنها لم تكن تحظى بشعبية كبيرة فحسب، بل كانت تقدمية من وجهة النظر التاريخية. إن حديث الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي المجرد عن “الديمقراطية” جعله عرضة لاتهامات الديرغ له بأنه طابور خامس معاد للثورة يدافع عن الحقوق الديمقراطية للطبقات المعادية للثورة.

وفي الوقت نفسه فقد أدت الأخطاء النظرية لحركة ميسون إلى هبوطها إلى مستوى أدنى بكثير. فمن خلال تركيزها فقط على الاجراءات الثورية للديرغ وتقديم الدعم الكامل له ضد أعدائه، أخضعت نفسها للضباط البرجوازيين الصغار، ووجدت نفسها متواطئة في جميع جرائم الإرهاب التي ارتكبها منغستو عندما سعى الأخير إلى تعزيز سلطته عن طريق سحق الشباب الثوري.

صعود منغستو

عندما وصل الديرغ إلى السلطة، لم تكن هناك سوى القليل من العناصر التي توحد بنيانه وكان من الممكن أن يصبح زمرة حاكمة هشة للغاية. من المؤكد أنه لم يزعم أن لديه أي صلة بالأفكار الماركسية، التي كانت غريبة تماما عن أعضائه. وإذا كانت هناك من أيديولوجية توحد هؤلاء الضباط، فقد كانت أيديولوجية قومية، تتلخص في شعار الديرغ: “إثيوبيا تكديم” (“إثيوبيا أولا”).

وسرعان ما انقسم الديرغ حول العديد من المسائل، بما في ذلك كيفية التعامل مع النفوذ الجماهيري المتزايد لميسون وخاصة الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي، الذي نما نفوذه بشكل كبير. لقد صار يتمتع بدعم الأغلبية العظمى من الشباب، واستولى على قيادة اتحاد النقابات العمالية، وكان نفوذه ينمو بسرعة داخل الجيش أيضا. كما ظهرت خلافات أخرى داخل الديرغ، مثل كيفية التعامل مع المسألة القومية الإيريترية.

وفي خضم تلك الاختلافات، قام أيضا أفراد طموحون بالمناورات، وكان منغيستو من بين أبرعهم في المناورات. فرأى، لأسباب براغماتية وليست مبدئية، فرصة لتعزيز سلطته من خلال السعي للحصول على دعم الاتحاد السوفياتي، فضلا عن التلاعب بمهارة بالخلافات بين الجماعات الطلابية الماوية.

مع عودة الطلاب الراديكاليين من المنفى، اتصل فصيل منغستو بأعضاء ميسون، ودخل في تعاون معهم. اعتقد قادة ميسون بحماقة أنه بإمكانهم “التأثير” على منغستو، الذي أعطوه دروسا فيما وصفوه بأنه نظرية “ماركسية لينينية”! كان كل ما أخذه منغستو منهم، في الواقع، هو رصيد لغوي كاف ليصبح ديماغوجيا فعالا. كان هو الذي يستخدم ميسون، الذي قام بتثبيت كوادره بشكل بيروقراطي في مناصب داخل الدولة، وفي لجان الأحياء المعروفة باسم كيبيليس، وحتى في المناصب الوزارية.

وبحلول فبراير 1977، شعر منغيستو بالقوة الكافية للاستيلاء على السلطة، مستفيدا من دعم ميسون والكيبيليس -فضلا عن الدعم السوفياتي. لقد ذبح خصومه داخل الديرغ، مما جعل منه مجرد لجنة للمصادقة على دكتاتوريته الشخصية.

ولتعزيز تلك الديكتاتورية، كان لا بد أن تكون خطوته التالية هي تصفية الثورة، وخاصة طليعتها. وكان هذا يعني القضاء على الأحزاب الماوية الجماهيرية. فعمل على شن حملة تقتيل ضد الحزب الثوري الشعبي والمتمردين القوميين فيما سماه منغستو وميسون بـ“الإرهاب الأحمر”. ومن المخزي أن ذلك الإرهاب المعادي للثورة حظي بالدعم الكامل، ناهيك عن المساعدة الفنية، من طرف الاتحاد السوفياتي، بما في ذلك أجهزة التنصت على الهواتف، ومعدات المراقبة عالية التقنية وخبراء الاستخبارات[13].

تم إطلاق العنان لوحدات الجيش الموالية لمنغيستو، والغوغاء المسلحين المنحدرين من البروليتاريا الرثة، والمرتبطين بالكيبيليس بقيادة كوادر من حركة ميسون، لمهاجمة الحزب الثوري الشعبي.

في فاتح ماي من عام 1977، نظم الحزب الثوري الشعبي مسيرة فاتح ماي في أديس أبابا. فرد النظام بإطلاق نيران الرشاشات على المتظاهرين مما خلف أكثر من 1000 قتيل. والغريب أنه تم تحميل عائلات القتلى أداء تكلفة الرصاص الذي اخترق أجساد أبنائهم قبل أن يسمح لهم بإخراج جثثهم من مشرحة المستشفى.

لقد أدى عهد الإرهاب الذي فرضه منغستو إلى مقتل الآلاف من الشباب، زهرة الجيل الثوري. ومن الصعب أن نتصور وجود نظام تجاوز نظام منغستو من حيث تنوع وقسوة أساليب التعذيب التي طبقها ضد ضحاياه[14].

يزعم الناجون من تلك الفترة أنه لم يكن في مدن إثيوبيا في تلك الفترة أي رجل أو امرأة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما، لم يتعرض للتعذيب في أحد سجون النظام بين عامي 1977 و1979.

وبحلول منتصف عام 1977، لم يعد للحزب الشعبي الثوري أي وجود في المناطق الحضرية. وفر من نجا من كوادره إلى الريف.

وبعد اعتماده على حثالة البروليتاريا لسحق الحزب الثوري الشعبي، أطلق منغستو العنان لموجة ثانية من الإرهاب في أواخر عام 1977. وهذه المرة، كان الهدف الرئيسي هو حركة ميسون نفسها. كانت هذه عملية بوليسية أبسط بكثير. لم يكن لدى ميسون أي تنظيم سري، وكان أعضاؤها معروفين جيدا لدى النظام. فتم الانتهاء منها بسرعة.

وبحلول عام 1979، جعل منغستو إثيوبيا رسميا دولة الحزب الواحد. لقد تبنى كل أساليب وأدوات النظام البيروقراطي في الاتحاد السوفياتي.

لكنه بقضائه على الشباب الثوري، قتل نظام منغستو على وجه التحديد تلك الفئة من السكان التي كان من الممكن أن تقاتل من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة. لقد كان نظاما ضعيفا، وأصبح أضعف مع تصاعد قوى الانقسام في جميع أنحاء البلاد.

من الحرب الأهلية إلى الانهيار

مع نهاية عقد السبعينات، حل صمت القبور على الحركة الثورية في المدن. بينما عمل أولئك الذين استمروا في مقاومة النظام على مواصلة ذلك انطلاقا من قواعد حرب العصابات في الأرياف. حيث ارتبط العديد من الشباب الذين فروا من المدن بما يسمى بحركات العصابات القومية “الماركسية اللينينية”.

أثبت نظام منغستو الستاليني أنه عاجز تماما عن حل المهام التي بدأتها الثورة الإثيوبية، وقبل كل شيء المسألة القومية، التي يمكن أن تكتسي طبيعة متفجرة، خاصة في البلدان المستعمَرة وشبه المستعمَرة السابقة حيث لم تكتمل الثورة الديمقراطية البرجوازية مطلقا.

ليس من قبيل الصدفة أن قام الطلاب الراديكاليون في الستينيات باستعارة عبارة لينين في وصفهم لإثيوبيا بأنها “سجن للأمم”. في روسيا قبل عام 1917، اتخذت المسألة القومية أبعاد حادة مماثلة. لقد تطلب الأمر نهج سياسة شديدة الحساسية من جانب البلاشفة لإقناع العمال والفلاحين من القوميات المضطهَدة بأن مصالحهم تتوافق تماما مع مصالح العمال الروس، ولدمج العمال من جميع القوميات في حركة ثورية موحدة.

ولكي يقنعوا اللاتفيين والأوكرانيين والقوقازيين واليهود، وغيرهم من الأقليات، بأنهم جادون في إنهاء الاضطهاد القومي الهمجي الذي تمارسه القيصرية الروسية، وعد البلاشفة باحترام حق الأمم في تقرير مصيرها، بما في ذلك الانفصال.

في إثيوبيا، كان الإرتيريون يخوضون نضالا طويلا من أجل الاستقلال يعود إلى زمن سيلاسي. بدأت حركات حرب العصابات القومية الاثنية في الظهور منذ الستينيات، ونمت مع الصحوة الثورية لجماهير الفلاحين. ثار المتمردون الصوماليون في أوغادين، ومنذ عام 1975، أسس طلاب راديكاليون جبهة تحرير شعب تيغراي، والتي استمرت في لعب دور مهم في السياسة الإثيوبية حتى يومنا هذا.

كان من الممكن لنظام عمالي سليم قائم على المبادئ اللينينية أن يتجنب الحرب الأهلية. في الواقع، لم يكن المطلب الرئيسي لمتمردي تيغراي هو الانفصال، بل الحكم الذاتي، وهو المطلب الذي كان من الممكن منحه بسهولة. لكن السياسة القومية للينين والبلاشفة كانت غريبة تماما عن الديرغ.

لقد اعتاد الضباط، بسياستهم القومية المبنية على “إثيوبيا تكديم”، على فرض طريقتهم بالقوة. لجأوا إلى الأساليب الديكتاتورية لسحق التطلعات القومية للإرتيريين والصوماليين والتيغراي وغيرهم.

أدى “الإرهاب الأحمر” الذي شنه منغستو إلى تأجيج الوضع بشكل أكبر وأقنع القوميات المضطهَدة بأن هذا النظام لا يختلف كثيرا عن نظام الأباطرة. كما أدت الأساليب البيروقراطية في سياسة منغستو بخصوص مسألة الأرض إلى زيادة تأجيج النزعات القومية بين الفلاحين.

ولكي يحقق ما أسماه حلا لمشكلة التقسيم الشديد للأراضي، أطلق النظام حملة “التوطين”، والتي هي حملة لإعادة التوطين القسري للفلاحين في مناطق غير مزروعة، غالبا في بيئات قاسية. كانت هذه العملية مطبوعة، في كثير من الحالات، بالفساد البيروقراطي، حيث لم يتلق الفلاحون أيا من أشكال الدعم التي وُعدوا بها. وفي أغلب الأحيان كانت تلك السياسة المكروهة مجرد خدعة كلبية لمكافحة حركات التمرد من خلال إعادة توطين مجتمعات الفلاحين المتعاطفة مع المتمردين.

ويجب أن نذكر هنا أيضا اللعبة الرجعية تماما التي لعبها الاتحاد السوفياتي وسط تلك الفظائع التي كانت تجري في منطقة القرن الأفريقي. كانت موسكو سعيدة بمساعدتها لمنغستو في الوصول إلى السلطة. لكنها كانت قبل ذلك متحالفة مع نظام اللواء بري في الصومال والمتمردين الإرتيريين الذين يقاتلون ضد استبداد سيلاسي.

كان النظام الصومالي قد قام بدوره بمصادرة أملاك الرأسماليين وملاكي الأراضي، ولم يكن مختلفا بشكل جوهري عن نظام الديرغ. لكن نظام بري الذي اتبع بدوره سياسة قومية ضيقة، استعد، بفضل الاسلحة التي حصل عليها من الاتحاد السوفياتي، لشن حرب لانتزاع أوغادين من إثيوبيا.

حاولت موسكو التوفيق بين حليفيها، فدعت في البداية إلى إنشاء اتحاد فيدرالي يضم إريتريا وإثيوبيا والصومال. لقد كان من شأن إنشاء فدرالية اشتراكية لمنطقة القرن الأفريقي أن تكون النتيجة الأفضل لشعوب المنطقة، لكن حقيقة سيطرة زمر قومية ضيقة الأفق على كل من إثيوبيا والصومال حالت دون التوصل إلى مثل هذه النتيجة.

ما الذي فعلته البيروقراطية الروسية آنذاك؟ لقد قامت ببساطة بالتخلص من حلفائها القدامى وغيرت مواقفها، وانضمت إلى منغستو. لقد كانت تلك خطوة خالية من المبادئ، هدفها الوحيد هو خدمة المصالح الجيوسياسية للبيروقراطية الروسية، بحيث تكون إثيوبيا هي “الجائزة” الأكبر لموسكو.

لكن الدعم الروسي لم ينقذ نظام منغستو. إن الثورة المعزولة في ظل ظروف التخلف التي كانت سائدة في إثيوبيا كانت ستواجه دائما صعوبات هائلة، على الرغم من مزايا الاقتصاد المخطط. لكن في عهد منغستو، تفاقمت العزلة بسبب سوء الإدارة البيروقراطية والحرب الأهلية المدمرة. وأدى هذا، إلى جانب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار، إلى أهوال مجاعة 1984-1985 وسقوط مئات الآلاف من القتلى. فردت الحكومة بمزيد من موجات إعادة التوطين البغيضة بعيدا عن الشمال الذي مزقته الحرب.

وعندما صار سقوط نظام منغستو يبدو حتميا على نحو متزايد، سحب الاتحاد السوفياتي (الذي كانت لديه مشاكله الخاصة) دعمه له في أواخر الثمانينيات. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي، حاول منغستو المعزول، الذي لم يكن أبدا مدفوعا بأية مبادئ، مسايرة التيار، فأسقط قناع “الماركسية اللينينية” وتحول بين عشية وضحاها إلى قوى السوق. وبالمناسبة، فقد كان ذلك نفس ما فعله من يسمون بالمتمردين “الماركسيين” الذين كانوا يقاتلون ضد نظامه في تيغراي وإريتريا.

وفي عام 1991، واجه نظام منغيستو زواله الحتمي مع وصول الجبهة الشعبية بتحرير تيغراي وحلفائها إلى السلطة. وفي العام نفسه، انهار النظام البونابرتي البروليتاري، بقيادة سياد بري في الصومال المجاورة، مما أدى إلى انهيار الدولة، والحرب الأهلية، والمجاعة والتمرد الإسلامي، الذي تفاقم بسبب التدخل الإمبريالي الأمريكي.

لقد مرت الآن أكثر من ثلاثة عقود منذ انهيار نظام منغستو. والرأسمالية تتفشى عبر منطقة القرن الأفريقي. لكن ما الذي جلبته للمنطقة؟ زمر حاكمة جديدة وحشية تم تنصيبها في إثيوبيا وإريتريا والصومال.

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 10%، والذي تمتعت به إثيوبيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، موضع ترحيب باعتباره معجزة اقتصادية. لكن ذلك قد بدأ الآن في التراجع، وعادت كل الجروح القديمة إلى الانفتاح مرة أخرى. الاضطرابات؛ الحرب الأهلية في تيغراي؛ وشبح المجاعة الذي يخيم على رؤوس الملايين في جميع أنحاء المنطقة؛ خطابات الحرب بين الأنظمة. ليس من الصعب أن نرى المستقبل الذي تخلقه الرأسمالية في القرن الأفريقي: مستقبل البؤس الرهيب، والقتل الجماعي، والصراعات الإثنية، والجوع. أو بكلمة واحدة: الهمجية.

لكن هناك طريق آخر أمام شعوب القرن الأفريقي. إن القارة بأكملها اليوم مرجل يغلي من السخط. والطبقة العاملة، التي كانت في مهدها قبل خمسين عاما، أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى، ليس في إثيوبيا فقط، بل في كل مكان.

إذا تمكن العمال والشباب في إثيوبيا من تشكيل حزب ثوري، متشبع بدروس الماضي، فعندئذ، وعلى عكس ما حدث من عام 1974، سيكون بمقدورهم أن يأخذوا مكانهم الصحيح على رأس الموجة الثورية القادمة، والتي ستكون مختلفة بشكل ملحوظ عن التي سبقتها.

إن الظروف التي أدت إلى صعود البونابرتية البروليتارية لم تعد موجودة، لقد تحطم النموذج الستاليني البيروقراطي القومي لـ“الاشتراكية في بلد واحد”، والذي كان دائما طريقا مسدودا. إذا أرادت الموجة الثورية القادمة أن تنتصر، فيجب عليها أن تضع السلطة مباشرة في أيدي الطبقة العاملة. لن تتمكن أي مجموعة من الضباط، أو أي مجموعة من المثقفين، أو متمردي حرب العصابات، من القيام بذلك من أجل العمال. هذا هو الدرس الذي ينبغي استخلاصه. يجب على الموجة الثورية القادمة أن توصل الطبقة العاملة في السلطة، وأن تنتقل إلى نضال عام على مستوى القارة للإطاحة بالرأسمالية والإمبريالية في كل مكان.

وعندئذ فقط، عندما سيتم انتزاع مفاتيح الاقتصاد من أيدي الإمبرياليين وعملائهم المحليين، سيمكننا أن نتحدث بجدية عن تطوير قوى الإنتاج، وإنهاء الصراع القومي والاثني، وخلق مستقبل خال من العوز ومن البؤس ومن الفوضى ومن الشقاء لملايين العمال والفلاحين.

بن كوري

مصادر ومراجع

[1] The Ethiopian People’s Revolutionary Party Program, printed by the Ethiopian Students Union in North America, 1975, pg 1

[2] A Tiruneh, The Ethiopian Revolution (1974 to 1984), Cambridge University Press, 1993, pg 51

[3] A Bertha, A political history of the Tigray People’s Liberation Front, Tsehai Publishers, 2009, pg 54

[4] A Tiruneh, The Ethiopian Revolution (ibid), pg 64

[5] ibid. pg 63

[6] ibid. pg 72

[7] ibid. pg 104

[8] ibid. pg 152

[9] ibid. pg 139

[10] ibid. pg 355

[11] ibid. pg 345-346

[12] ibid. pg 363

[13] J Wiebel, “The Ethiopian Red Terror”, in T. Spear (Ed.), Oxford research encyclopedia of African history, Oxford University Press, 2017 pg 20

[14] B Tola, To Kill a Generation, Free Ethiopia Press, 1989

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية