أزمة الرأسمالية هي أيضا أزمة النظام العالمي الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، والذي كان قائما على هيمنة الإمبريالية الأمريكية. ومع صعود الصين باعتبارها قوة عالمية، واتخاذ روسيا موقفا متحديا بشكل متزايد على الساحة العالمية، وعدم قدرة الولايات المتحدة على التدخل عسكريا على نطاق واسع، أصبحت عصا الشرطي العالمي لا تتحمل العبء، ولا تضمن الامتثال، كما كانت في السابق. وهذا له انعكاسات كبيرة على ميزان القوى على الصعيد العالمي.

تعرضت الولايات المتحدة للهزيمة في العراق وأفغانستان وسوريا. وتم تجاوزها في ليبيا. وفي هذه الأثناء، بدأت القوى من الدرجة الثانية، والتي كان الكثير منها من الحلفاء القدامى للولايات المتحدة، في النأي بنفسها بشكل متزايد عن تنفيذ رغبات واشنطن.

رأى الأمريكيون في حرب أوكرانيا فرصة لإضعاف روسيا، التي هي أقوى حليف لمنافسهم الرئيسي، أي الصين. لكن، وكما يقول المثل، على الرجل العالق في الرمال المتحركة ألا يتحرك. وبدلا من أن تؤدي تلك الحرب إلى استعادة مكانة الإمبريالية الأمريكية، فإنها فاقمت التناقضات في العلاقات العالمية، وزادت من تقويض السلطة الأمريكية.

كل هذا ينذر بمرحلة جديدة من الاضطرابات المتزايدة والصراعات بين الأمم. وبالنسبة للشيوعيين، يؤكد هذا الوضع على مأزق الرأسمالية والحاجة إلى نضال طبقي أممي من أجل الاشتراكية.

حرب أوكرانيا – صب الوقود على النار

منذ اندلاع الحرب بالوكالة بين الإمبريالية الأمريكية وروسيا في أوكرانيا، حاولت آلة الدعاية في الصحافة الغربية رسم الصورة التالية: روسيا وهي تقف منبوذة ومعزولة ووحيدة في جانب. وفي الجانب الآخر يقف العالم كله، وعلى رأسه الولايات المتحدة، متحدا على إدانة الطاغية في الكرملين.

لكن إذا خدشنا سطح هذه الصورة المنسقة بعناية، فسنجد بسرعة صورة مختلفة تماما. كانت أهداف الولايات المتحدة من حرب أوكرانيا هي عزل وشل خصمها الروسي بضربة واحدة، مع إضعاف العلاقات بين روسيا وأوروبا، وبالتالي إحكام قبضتها على هذه الأخيرة. قال السياسيون الغربيون منتشين لبعضهم البعض: “دعونا نجر روسيا إلى المستنقع”.

كتب المرشح الجمهوري السابق للرئاسة، ميت رومني، مؤخرا: “روسيا بوتين ليست صديقتنا وهي أقوى حليف للصين. إن دعم أوكرانيا يضعف الخصم، ويعزز ميزة أمننا القومي، ولا يتطلب إراقة الدماء الأمريكية”.

مع وضع هذا في الاعتبار، قام الغرب، بزعامة الولايات المتحدة، بضخ كميات كبيرة من الأسلحة في أوكرانيا، وزودها بثروة من المساعدات العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية المباشرة. وفي الوقت نفسه، فرض سلسلة من العقوبات على روسيا: وهي أشد عقوبات طبقت على أي بلد منذ الحرب العالمية الثانية.

تم قطع روسيا عن الاستثمارات الغربية، وحُرمت من الوصول إلى التقنيات المتقدمة، ومنعت من نظام “SWIFT” المصرفي الإلكتروني. وتم تجميد 400 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، وشن حملة لوقف تدفق الغاز إلى أوروبا.

لكن، وكما سنرى لاحقا، فإن هذه السياسات تأتي بنتائج عكسية، وصار على الطبقة السائدة في الولايات المتحدة أن تدبر أمورها في مستنقعها الخاص. قال وزير الخزانة السابق لاري سمرز، في مقابلة مع بلومبرغ، ما يلي:

هناك قبول متزايد بالانقسام، وأعتقد -وهو ربما الشيء الأكثر إثارة للقلق- أن هناك إحساسا متزايدا بأن القسم الخاص بنا قد لا يكون أفضل قسم نرتبط به. نحن على الجانب الصحيح من التاريخ -مع التزامنا بالديمقراطية، بمقاومتنا للعدوان الروسي، لكننا نبدو وحيدين قليلا على الجانب الصحيح من التاريخ، بينما أولئك الذين يبدو أنهم ليسوا على الجانب الصحيح من التاريخ، يعملون على نحو متزايد على الاتحاد معا في مجموعة كاملة من الهياكل.

إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من تلك العبارات المنافقة حول “الجانب الصحيح من التاريخ”، نجد في التصريح أعلاه تحذيرا قلقا، صادرا عن استراتيجي برجوازي جاد.

ورغم أن الاستنزاف في ساحة المعركة لم يصل بعد بالحرب إلى نقطة تحول واضحة لصالح هذا الجانب أو ذاك، فإن الواقع السياسي على المسرح العالمي لا يتناسب مع أهداف الإمبريالية الأمريكية من الحرب.

من الواضح أنه خارج الغرب واليابان، فإن جزءا كبيرا، إن لم يكن الأغلبية، من الطبقات السائدة لمختلف الأمم في العالم ليست لديهم مصلحة في الانجرار إلى الصراع الأوكراني إلى جانب الغرب.

وبدلا من أن تؤدي تصرفات الولايات المتحدة إلى عزل روسيا فإنها أدت، في الواقع، إلى تعميق التوترات القائمة في العلاقات العالمية، وسلطت الضوء على حدود قوة الولايات المتحدة، وأضعفت سلطتها.

العقوبات تأتي بنتائج عكسية

جاء في مقال نشر مؤخرا في المجلة البريطانية اليمينية “The Spectator” ما يلي:

لقد شرع الغرب في حرب العقوبات بإحساس مبالغ فيه بتأثيره في جميع أنحاء العالم. لكن وكما اكتشفنا فإن البلدان غير الغربية تفتقر إلى الإرادة لفرض العقوبات سواء على روسيا أو على الأوليغارشيين الروس. ونتائج سوء التقدير واضحة للجميع.

في أبريل من العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 08.5% في عام 2022 وبنسبة 02.3% أخرى هذا العام. لكن اتضح أن الناتج المحلي الإجمالي لم ينخفض إلا بنسبة 02.1% العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي هذا العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7%. وهذا كله على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا تسير بشكل أسوأ بكثير مما تخيله الكثيرون في فبراير من العام الماضي.

الاقتصاد الروسي لم يتم تدميره؛ لقد أعيد تشكيله فحسب، وأعيد توجيهه لينظر باتجاه الشرق والجنوب بدلا من الغرب.

وفي حين أنه من الصحيح أن بعض قطاعات الاقتصاد الروسي قد تعرضت لضربة موجعة، وأنها تعاني من نقص في بعض المكونات المتقدمة، فن العقوبات لم تحقق ما حدده الغرب: استنزافها لدرجة جعلها غير قادرة على مواصلة الحرب في أوكرانيا.

أدى ارتفاع أسعار صادرات المحروقات، التي أعيد توجيهها إلى حد كبير عبر الهند والصين، إلى إبقاء الاقتصاد الروسي واقفا. وتمكنت روسيا من الوصول إلى التقنيات المتقدمة عبر بلدان خارجية مثل الصين وتركيا ودول الخليج.

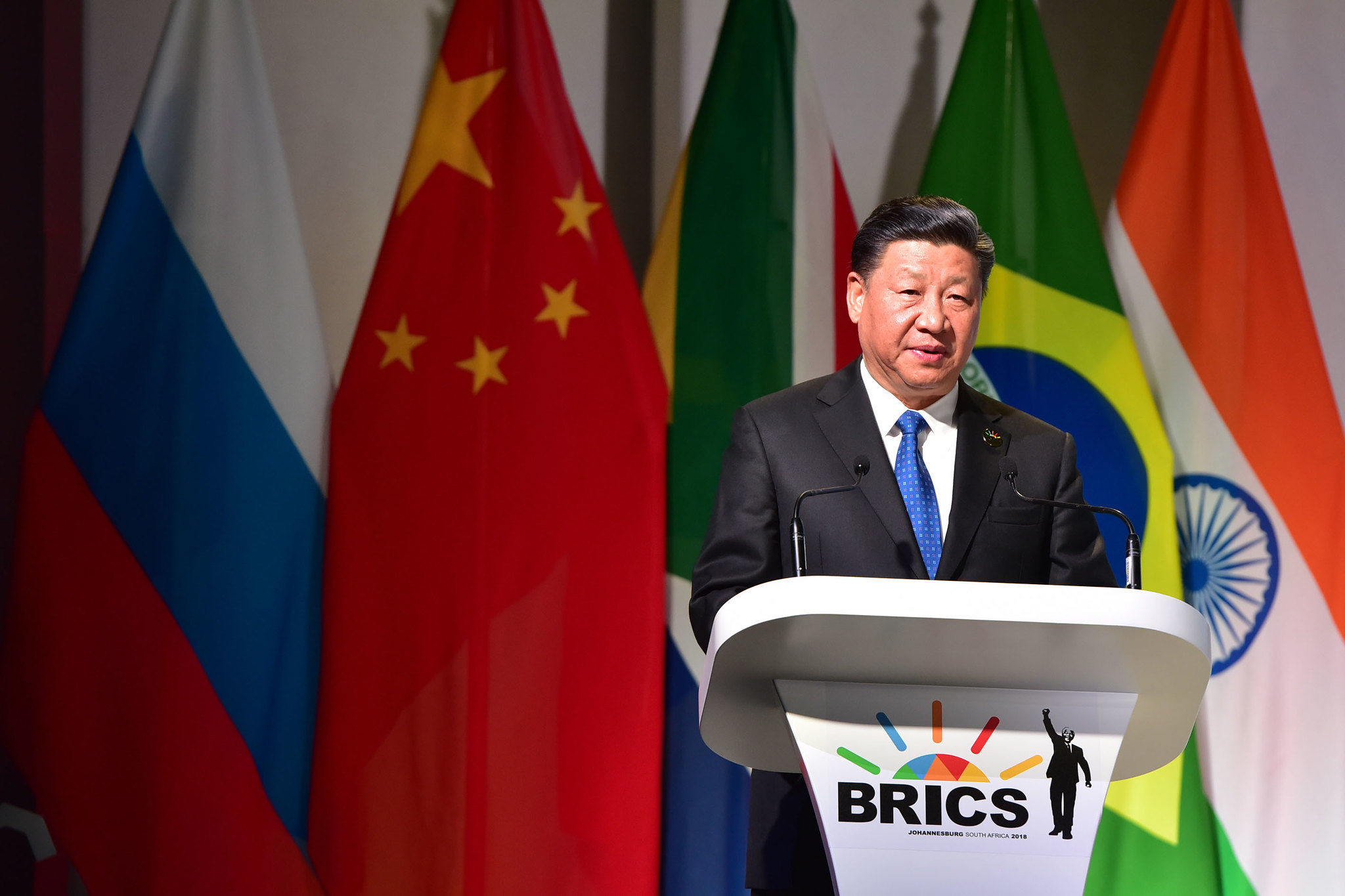

كانت الرحلة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو بمثابة استعراض رفيع المستوى لدعم بوتين وتحديا صريحا لمحاولات الإمبريالية الأمريكية لعزله. انفجرت صورة العزلة الروسية، التي تسوقها وسائل الإعلام، مثل فقاعة صابون. وزادت التجارة بين البلدين بنسبة 40% في العام الماضي. من الواضح أن روسيا كانت ستواجه صعوبة بالغة في مواصلة حملتها العسكرية في أوكرانيا لولا الدعم الذي تلقته من بكين.

لم تزود الصين روسيا حتى الآن بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، أو على الأقل ليس بشكل معلن. لكنها تجاوزت أوروبا باعتبارها أكبر مستورد للنفط الخام الروسي. وعلاوة على ذلك، فأن الصين قد أصبحت وسيلة حيوية لروسيا لتجاوز العقوبات المفروضة على استيراد السلع الأساسية، مثل الدارات المتكاملة (Integrated circuits).

وبدلا من أن تؤدي تصرفات واشنطن إلى عزل روسيا والسماح للإمبريالية الأمريكية بالتركيز على منافسها الرئيسي، فقد دفعت روسيا إلى أحضان نظام الحزب الشيوعي الصيني، في تحالف أصبح الآن مشكلة متزايدة للأمريكيين.

بقية العالم لا يشعر بالراحة

لا تبدو الأمور أفضل بكثير بالنسبة للولايات المتحدة في أماكن أخرى.

في أكتوبر، أدانت الأمم المتحدة مرة أخرى الاستفتاءات التي تنظمها روسيا لضم المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، بأغلبية 143 صوتا مقابل خمسة. استخدم الغرب هذه النتيجة ليقول: “أترون؟ انظروا كيف تقف روسيا على المسرح العالمي. إنها معزولة تماما”.

ولكن حتى مجلة “Time” أُجبرت على الاعتراف بأن تصويت الأمم المتحدة في الواقع أظهر أن “روسيا ليست معزولة كما قد يظن الغرب“، حيث أن الـ35 بلدا الذين امتنعوا عن التصويت، بما في ذلك الصين والهند، تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم. وبالإضافة إلى العدد الكبير من الممتنعين عن التصويت، فإن المشكلة في هذا الخلاف هي أن: قرارات الأمم المتحدة تتكون بالكامل من الكلمات. لكن في السياسة، فإن الأفعال، والأفعال وحدها، هي التي تهم.

وعندما ننظر إلى الأفعال، تظهر قصة مختلفة تماما.

أشارت مقالة مثيرة للاهتمام في مجلة الإيكونوميست -بعنوان “كيفية النجاة من انقسام القوى العظمى“- أن 52 بلدا فقط (الموصوفة بـ”الغرب وأصدقاؤه”) على استعداد لـ”إدانة ومعاقبة أفعال روسيا” [خط التشديد من عندنا]. وفي الوقت نفسه امتنعت، 127 دولة، بطريقة أو بأخرى، عن الاصطفاف بوضوح وهي تساعد روسيا بشكل فعال في تقليل تأثير العقوبات.

تركيا، التي هي عضو مهم في الناتو، لعبت دورا حاسما بشكل خاص في مساعدة روسيا على تجاوز العقوبات.

وقد أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ”العلاقة المتميزة” بين بلاده وروسيا، ورفض العقوبات الغربية على موسكو. وخلال الأشهر الستة الأولى بعد بداية الغزو الروسي، ارتفعت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 45%، وارتفعت الواردات بنسبة 125%.

كما تحدت السعودية، التي هي حليف تقليدي آخر للولايات المتحدة، الإمبرياليين الغربيين من خلال التوصل إلى اتفاق مع روسيا لخفض إنتاج النفط بنسبة 05%، والحفاظ على أسعار النفط والغاز مرتفعة وسط التباطؤ العالمي. وقد قوبل غضب واشنطن من هذه الخطوة بما يشبه التجاهل من جانب الرياض.

إسرائيل أيضا، على الرغم من كونها الحليف الرئيسي للإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط، اتخذت موقفا محايدا، إلى حد ما، تجاه حرب أوكرانيا، حيث رفضت بيع الأسلحة لأوكرانيا أو تنفيذ العقوبات.

وفي أمريكا اللاتينية، قاومت البرازيل والأرجنتين والمكسيك وتشيلي، وحتى كولومبيا، الحليف السابق للولايات المتحدة، ضغوط جارتها القوية برفضهم إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

بعد رحلته إلى الصين في أبريل، هاجم الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، الغرب لإطالة أمد الحرب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا:

تحتاج [الولايات المتحدة] إلى التوقف عن تشجيع الحرب والبدء في الحديث عن السلام، ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى البدء في الحديث عن السلام حتى نتمكن من إقناع بوتين وزيلينسكي بأن السلام في مصلحة الجميع وأن الحرب تصب في مصلحتهما وحدهما.

وفي مكان آخر من العالم، ساعدت الهند روسيا على تعويض كل ما فقدته تقريبا من مبيعاتها من الغاز والنفط. الهند لديها أسبابها الخاصة للبقاء على علاقة ودية مع روسيا. لكن أسعار الغاز والنفط الروسية التي تقل عن أسعار السوق العالمي ستحسن الصفقة بالتأكيد. فقد ارتفعت وارداتها النفطية من روسيا بمقدار 22 ضعفا منذ اندلاع الحرب. بل إن الهند، في الواقع، تقوم بتكرير وإعادة تصدير بعض تلك المحروقات للسوق الأوروبية!

ما تزال روسيا تشكل أيضا أكبر مصدر للأسلحة إلى الهند، مع خطط لتوسيع نطاق الأسلحة ليشمل أنظمة الدفاع الجوي الروسية الأكثر تقدما.

كما تجاهلت حكومة جنوب إفريقيا الاحتجاجات الأمريكية على استضافة مناورات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا قبالة ساحلها الشرقي في فبراير. كما أنها منحت بوتين حصانة دبلوماسية، مما مكنه من حضور قمة البريكس (BRICS) في جنوب إفريقيا في تحد صريح لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده.

أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية والأسمدة بشكل كبير. وهذه كلها منتجات حساسة بشكل خاص في البلدان الفقيرة، حيث يغرق ملايين الأشخاص في العوز بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد شهدت جميع أنحاء إفريقيا، وكذلك أمريكا اللاتينية، ارتفاعا كبيرا لواردات الحبوب والأسمدة الروسية.

من أجل تجنب حدوث انفجار اجتماعي، تفضل العديد من البلدان التعامل مع روسيا، التي يمكنها أن تقدم لهم هذه السلع بأسعار أقل من أسعار السوق العالمي، بدلا من فرض العقوبات، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من ارتفاع الأسعار.

هناك الكثير جدا من الأمثلة. ومع وقوف الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية، وتصاعد التوترات على جميع المستويات، فإن تكلفة السير بشكل أعمى وراء الولايات المتحدة في صراع آخر مزعزع للاستقرار، هو ببساطة أكثر مما يمكن للطبقات السائدة في معظم البلدان أن تتحمله.

أوروبا

في الواقع، تبدو أوروبا الغربية، نظريا، هي المنطقة الوحيدة التي تتبع بإخلاص إملاءات الإمبريالية الأمريكية. لكن وحتى هنا، فإن الصورة الوردية عن “تحالف غربي” متناغم وموحد تظللها غيوم العداوات.

ضربت حرب أوكرانيا اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشدة، من خلال حرمانه من الغاز الروسي الرخيص. وقد أدى ذلك إلى تقويض القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما الرأسمالية الألمانية والفرنسية، في السوق العالمية. وهذا هو السبب في أن جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الكبرى تتقاعس في كل مرة يدور فيها الحديث حول إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، أو فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

في غضون ذلك، أقر الأمريكيون قانون خفض التضخم، والذي هو حزمة بقيمة 400 مليار دولار تهدف، في المقام الأول، إلى دعم الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتقويض الرأسماليين الأوروبيين. وتحاول واشنطن أيضا جر أوروبا بشكل أعمق إلى صراعها مع الصين، التي تصادف أنها الشريك التجاري الرئيسي لأوروبا.

وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى دونالد ترامب، فإن إدارة بايدن في الواقع تواصل سياسة ترامب “أمريكا أولا”، مما يثير استياء الحلفاء التقليديين لأمريكا.

في نوفمبر الماضي قام المستشار الألماني، أولاف شولتز، بزيارة الصين، في محاولة منه لإظهار بعض الاستقلالية. كما قام بفرض الاستحواذ الجزئي لشركة “Cosco” الصينية على محطة حاويات في هامبورغ، على الرغم من أن هذا جلب عليه هجمات حادة من قبل وزير الخارجية المروج للحرب، المنتمي لحزب الخضر، بربوك، في حين اصطفت العديد من كبار شركات “DAX” خلف المستشار.

واعقبت رحلة شولتز هذا الربيع زيارة رفيعة المستوى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين. من الواضح أن هذا أدى إلى زيادة الاحتكاك بين الولايات المتحدة وبين حلفائها الأوروبيين الرئيسيين.

وفي طعنة مستترة موجهة للولايات المتحدة، قال ماكرون إنه سيكون “فخا لأوروبا” أن تتورط في أزمات ليست أزمات أوروبية، وأن مثل هذا الشيء من شأنه أن يحول البلدان الأوروبية إلى بلدان “تابعة”. كانت تصريحات ماكرون مرتبطة تحديدا بالصراع بين الولايات المتحدة والصين، لكن من الواضح أيضا أنه كان يلمح إلى أوكرانيا.

وقد رافق ماكرون في رحلته مجموعة من كبار رجال الأعمال، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية للتجارة الفرنسية مع الصين، التي كان يأمل في إبرام الصفقات معها.

أكثر ما أزعج استراتيجيي الإمبريالية الأمريكية هو الصفقة التي أبرمتها شركة إيرباص الفرنسية والأوروبية، التي أعلنت بيع 200 طائرة ركاب إلى الصين، وصفقة مروحيات، فضلا عن افتتاح مصنع ايرباص جديد في تيانجين. ونظرا لكون الصين السوق الأسرع نموا في العالم للطائرات التجارية، فإن مثل هذه الصفقة هي ضربة مباشرة لمصالح شركة “Boeing”، التي هي شركة أمريكية. سيؤدي هذا أيضا إلى نوع من مشاركة التكنولوجيا التي تعارضها الإمبريالية الأمريكية بشدة.

لطالما كانت للطبقة السائدة الفرنسية طموحاتها الخاصة في الساحة العالمية والرغبة في لعب دور أكثر استقلالية. أسلحتها النووية، على سبيل المثال، توجد خارج سيطرة الناتو. إضافة إلى أن الإمبريالية الفرنسية لها مصالحها الخاصة، لا سيما في إفريقيا. وعلى الرغم من محدودية ثقلها في العلاقات الدولية، فإن فرنسا تحاول التوازن بين الولايات المتحدة والصين من أجل الحصول على درجة معينة من الاستقلالية لنفسها. وفي غضون ذلك فإن النظام الصيني مهتم، بطبيعة الحال، باستغلال التناقضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمصالحه الخاصة.

;في حين أن رحلة ماكرون كانت تهدف جزئيا إلى تحويل الانتباه عن حركة الاحتجاج الجماهيري ضد إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، فإن تصريحاته تعبر بوضوح عن تفكير جناح من البرجوازية الأوروبية الغربية، الذي سيخسر كثيرا ويكسب القليل من التبعية العمياء لواشنطن في صراعاتها على الساحة العالمية.

تم تشكيل الاتحاد الأوروبي ليكون وسيلة لتوحيد البلدان التي لا تستطيع لعب دور مستقل على المسرح العالمي. وهو اليوم مشلول بسبب التناقضات بين البلدان الأعضاء، وهي التناقضات التي تستغلها باستمرار القوى الإمبريالية الأكبر.

التقسيم

بعد الحرب العالمية الثانية، بقيت العلاقات العالمية مستقرة نسبيا لفترة طويلة من الزمن، حيث واجهت قوتان عظيمتان لهما نفس القوة (والأسلحة النووية) بعضهما البعض. لكن هذا التوازن النسبي تحطم بانهيار الستالينية في 1989-1991.

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، بقيت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة على هذا الكوكب. ومثلها مثل إيكاروس في الأساطير اليونانية، الذي اقترب كثيرا من الشمس، تخيلت أنه لا يوجد حد لقوتها. لقد تدخلت في بلد تلو الآخر لمعاقبة أي عصيان ولم تواجه مقاومة تذكر. وعام 1991 خلال الحرب الإمبريالية في الخليج، على سبيل المثال، اكتفت الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الذي سمح باستخدام القوة ضد العراق. بل كان هناك حديث حتى عن دعوة روسيا للانضمام إلى الناتو. كما تعرضت روسيا للإذلال من قبل الناتو في حادثة مطار بريشتينا في كوسوفو عام 1999.

لكن ومع مطلع القرن الحالي وغزو العراق وأفغانستان، بدأ التيار يغير اتجاهه. أظهرت هزائم الولايات المتحدة في تلك الحروب حدود أقوى بلد في العالم. والأهم من ذلك هو أنها أدت إلى اندلاع معارضة واسعة النطاق بين الطبقة العاملة الأمريكية لأي مغامرات عسكرية أخرى.

وبالتالي، لم يعد من الممكن للولايات المتحدة نشر قواتها والدخول في حروب مفتوحة واسعة النطاق. في الواقع، لم يكن باراك أوباما، في عام 2014، قادرا حتى على إقناع الكونغرس بالموافقة على حملة قصف محدودة ضد نظام الأسد في سوريا.

أدى هذا الضعف إلى الحد بشكل كبير من قدرة الولايات المتحدة على استعراض قوتها. ففي سوريا، على سبيل المثال، رأينا كيف تمكنت روسيا وإيران من هزيمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وبالمثل، في ليبيا، تم تهميش القوى الغربية تماما من قبل الميليشيات المتحالفة مع روسيا وأولئك الذين يميلون إلى تركيا.

كانت هذه، إلى جانب الهزيمة الفعلية في العراق والانسحاب المهين من أفغانستان، ضربات كبيرة لسلطة الولايات المتحدة.

وتجري سيرورة موازية على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.

كانت الولايات المتحدة، مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، تمثل 40% من الناتج الإجمالي العالمي. وعلى ذلك الأساس، وباعتماد “التجارة الحرة” شعارا رئيسيا لها، أزالت واشنطن الحواجز التجارية وفتحت السوق العالمية، تحت حكم المؤسسات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وتم اعتماد الدولار عملة مستقرة للتجارة العالمية التي توسعت بشكل كبير.

لكن اليوم، انخفضت الحصة النسبية للولايات المتحدة من الناتج الإجمالي العالمي إلى 24%، بينما ارتفعت حصة الصين من نسبة ضئيلة إلى 18%. صحيح أن الصين ليست قريبة بأي شكل من تجاوز الولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي، لكن صعودها أدى إلى انخفاض الوزن النسبي للولايات المتحدة داخل الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت نفسه، أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى زيادة التوترات بين الأمم. وعليه فإن الرأسمالية الأمريكية قد انتقلت، من أجل الدفاع عن مصالحها، من كونها المدافع الأعلى صوتا عن التجارة الحرة إلى كونها أقوى مدافع عن الحمائية.

الحرب التجارية ضد الصين، التي بدأتها إدارة ترامب، استمرت بلا هوادة خلال رئاسة بايدن. كما أن الولايات المتحدة تتخذ أيضا إجراءات لتأمين القدرة الإنتاجية المحلية، ويتم استخدام الدولار -والأنظمة المالية القائمة على الدولار، مثل “SWIFT”- كأسلحة لضرب أولئك الذين يجرؤون على تحدي الولايات المتحدة.

لقد أدى هذا إلى زعزعة الثقة في النظام العالمي الذي ظهر خلال فترة ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. لأنه إذا كان من الممكن للأصول الروسية أن تتعرض للتجميد بين عشية وضحاها، فمن سيكون التالي؟

أشار تروتسكي ذات مرة إلى أن الإمبريالية البريطانية، عندما كانت في ذروة قوتها، كانت تفكر من منظور القرون والقارات. وقد حاولت الإمبريالية الأمريكية بدورها، في فترة صعودها على الأقل، أن تتطلع إلى الأمام قبل أن تتصرف.

لكن البرجوازية الأمريكية اليوم تتميز بقصر نظر وغباء شديدين. وهذا في حد ذاته انعكاس للأزمة العضوية للرأسمالية وهيمنة رأس المال المالي والبورصة، التي لا ترى أبعد من فقاعة المضاربة التالية، أو -في أحسن الأحوال- التقرير ربع السنوي التالي.

في مرحلة الأزمة الرأسمالية المعممة، يعتبر الحفاظ على الوضع الراهن، أفضل ما يمكن تحقيقه. لكن الوضع الراهن أصبح يتعذر الحفاظ عليه.

وهكذا، مثلها مثل فيل مخمور، تتأرجح الإمبريالية الأمريكية على الساحة العالمية بدون خطة واضحة. وهي بفعلها ذلك تقوض النظام العالمي، الذي كان قائما على هيمنتها المطلقة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. وقد أدت حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى تسريع هذه السيرورة.

علينا أن نكون واضحين: لا توجد في الوقت الحالي قوة يمكنها تحدي القوة العالمية للولايات المتحدة على المستويات العسكرية أو الاقتصادية. ما تزال إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة أعلى بكثير من إنتاجية الصين (على الرغم من أن الفجوة تضيق). كما أن الإنفاق العسكري الأمريكي أكبر من إنفاق البلدان العشرة التالية مجتمعة، ويمثل 39% من إجمالي الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم. لكن التصدعات بدأت تظهر في النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة -وهي تصدعات تتسرب منها قوى أصغر مثل الصين، وإلى حد ما روسيا أيضا، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار الحالية.

الصين والبريكس

لقد استغل الصينيون بشكل فعال الشعور المتزايد بانعدام الثقة في العلاقات العالمية. في رحلته إلى موسكو، تجاهل شي جين بينغ الضجيج الأمريكي بشأن “الخطوط الحمراء” حول المساعدات العسكرية لروسيا. وبدلا من ذلك، جاء مسلحا بخطة سلام.

فرص نجاح تلك الخطة قريبة من الصفر، لكن هذا لم يكن الغرض. كانت النية هي بعث رسالة إلى بقية بلدان العالم: “ما الذي جلبه لكم وقوفكم وراء الولايات المتحدة سوى الاضطرابات والحرب؟ قفوا وراءنا، وسوف تحصلون على السلام والاستقرار والتجارة”.

تستغل الرسالة بمهارة الشعور العميق بالرعب -الذي يؤثر سواء على أعداء الولايات المتحدة أو حلفائها التقليديين- في جميع أنحاء العالم.

في مارس، توسطت الصين في صفقة اتفاق بين السعودية وإيران، اللتان تتنافسان منذ سنوات على النفوذ في الشرق الأوسط. كانت تلك ضربة كبيرة لمكانة الولايات المتحدة، التي كانت القوة الرئيسية في الشرق الأوسط لعقود، والراعي الرئيسي للنظام السعودي.

كما أعطيت للمملكة السعودية صفة “شريك حوار” في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وهي هيئة سياسية واقتصادية ترأسها الصين وتدعمها روسيا. وتعليقا على هذه الخطوة، قال المحلل السعودي علي الشهابي:

العلاقة التقليدية مع الولايات المتحدة قد انتهت الآن. وقد دخلنا في علاقة أكثر انفتاحا؛ علاقة قوية مع الولايات المتحدة، لكنها قوية بنفس القدر مع الصين والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها.

تستفيد العديد من القوى الصغرى من انقسام القوى الكبرى لتتسرب من خلال الشقوق. وعلى حد تعبير الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال زيارته إلى بكين، فإنهم يرغبون في العمل مع الولايات المتحدة والصين من أجل “تحقيق التوازن في العلاقات الجيوسياسية العالمية”.

مصطلح “التوازن” هو طريقة جيدة لتوصيف ما يحدث. لا تستطيع الطبقة السائدة البرازيلية أن تدير ظهرها بالكامل للولايات المتحدة، لكنها لن تخضع أيضا لجميع مطالب حكومة الولايات المتحدة، كما نرى في رفض البرازيل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وبالمثل، فقد كان لولا، أثناء تواجده في الصين، جريئا بما يكفي لزيارة مصنع “Huawei”، الذي ينتج معدات الجيل الخامس (5G) المحظورة من قبل الولايات المتحدة. كما أن قطاع المركب الزراعي التجاري في البرازيل يعتمد بشكل كبير على الأسمدة الروسية.

دائما ما كانت بلدان مثل البرازيل وجنوب إفريقيا والهند كبيرة وقوية بما يكفي لتبني سياسة شبه مستقلة في بعض المسائل، دون إدارة ظهرها تماما للإمبريالية الغربية.

المجموعة المسماة البريكس شكلت منذ فترة طويلة كتلة شبه رسمية، وأعلنت نفسها قوة موازنة لمجموعة الدول السبع الغربية، بوجود البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا كأعضاء مؤسسين.

لكن ووفقا لوزير خارجية جنوب إفريقيا، هناك ما لا يقل عن 12 بلدا قدموا طلبات للانضمام إلى البريكس. والعديد من تلك البلدان التي تطرق باب الانضمام كانت كلابا صغيرة للإمبريالية الأمريكية طيلة عقود، بما في ذلك المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

من المؤكد أن صعود الصين يضعف قبضة الولايات المتحدة في أجزاء مختلفة من العالم. لكنه سيكون من الخطأ تخيل أن الصين في طريقها لاستبدال، أو حتى مضاهاة، قوة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

فعلى المستوى العسكري وحده، يوجد تفاوت كبير بين القوتين. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي أكبر بكثير وأكثر تقدما. وهي تسيطر بشكل حاسم على المقومات الرئيسية للاقتصاد العالمي.

وإضافة إلى ذلك، فإنه من الواضح أن الصين نفسها على مشارف أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبالتالي فترة من الاضطرابات الاجتماعية الواسعة، والتي من شأنها كبح المسار الذي سلكته البلاد في الفترة الماضية.

النضال ضد الإمبريالية ومهام الشيوعيين

في عام 1928، عندما كانت الإمبريالية الأمريكية ما تزال في فترة توسعها، كتب ليون تروتسكي ما يلي:

… إن القوة العالمية للولايات المتحدة، وتوسعها الجامح الناشئ عن ذلك، هو على وجه التحديد ما يجبرها على تضمين براميل البارود الموجودة في العالم كله في أسس هيكلها، أي جميع التناقضات بين الشرق و الغرب، والصراع الطبقي في أوروبا العجوز، وانتفاضات الجماهير المستعمَرة، وجميع الحروب والثورات.

يحول هذا، من جهة، رأسمالية أمريكا الشمالية إلى القوة الأساسية للثورة المضادة في العصر الحديث، والأكثر اهتماما بالحفاظ على “النظام” في كل ركن من أركان الكرة الأرضية؛ ومن جهة أخرى، فإن هذا يمهد الطريق لانفجار ثوري هائل داخل هذه القوة الإمبريالية العالمية المهيمنة بالفعل والتي ما تزال آخذة في التوسع.

هذه الكلمات هي أكثر صحة اليوم مما كانت عليه عندما كُتبت. الإمبريالية الأمريكية هي القوة الأكثر رجعية على هذا الكوكب. تمتد مخالبها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والثقافية عميقا إلى كل البلدان تقريبا. وتمثل تهديدا للطبقة العاملة حيثما تبدأ الجماهير في التحرك بطريقة حاسمة في اتجاه الثورة.

لكن وفي الوقت نفسه، فقد أدى صعود الرأسمالية الأمريكية إلى خلق أقوى طبقة عاملة في العالم، طبقة قادرة على تحديد مسار التاريخ. إن النضال ضد الإمبريالية جزء لا يتجزأ من نضال الطبقة العاملة من أجل الاشتراكية.

داخل الولايات المتحدة، كانت مفاهيم ما يسمى بالسلام الأمريكي “Pax Americana”، و”القرن الأمريكي”، أدوات دعاية قوية في محاولات الطبقة السائدة في الولايات المتحدة لتجاوز الصراع الطبقي. لكن اليوم، الكذبة الكلبية المتمثلة في قيام “الأخيار” الأمريكيين بنشر “الديمقراطية” في جميع أنحاء العالم، أصبحت ملطخة ومكشوفة مثلها مثل ما يسمى بالحلم الأمريكي.

ومع كل انتكاسة وهزيمة للإمبريالية الأمريكية، يزداد ضعف موقف الطبقة السائدة في الداخل، لصالح الطبقة العاملة الأمريكية.

مهمة الشيوعيين دائما هي تطوير موقف مستقل للطبقة العاملة. يجب علينا أن نفضح أن كل الكلام المنافق والكلبي للمؤسسة الحاكمة حول الدفاع عن “الديمقراطية” و”الوقوف في وجه الطغاة” مثل بوتين، ليس سوى ستار دخاني يهدف إلى التغطية على المصالح الافتراسية الضيقة للرأسماليين.

يكفي أن نذكر ملايين الأرواح التي فقدت في حروب الشرق الأوسط خلال العقود الماضية، والتفكيك الدموي ليوغوسلافيا، ونهب روسيا وأوروبا الشرقية في التسعينيات، والقبضة الخانقة التي يفرضها الغرب على إفريقيا، وإطلاق العنان للأصولية الإسلامية، وتغيير الأنظمة والانقلابات والثورات المضادة على حساب ملايين الأرواح، وسياسة دعم الانقلابات العسكرية ودعم الدكتاتوريين الدمويين والإطاحة بالحكومات التقدمية في أمريكا اللاتينية. والقائمة تطول وتطول وتطول.

هذا السجل الدموي للقوى الغربية في القرن الماضي زرع كراهية عميقة ضد الإمبريالية بين الأمم المستعمَرة وشبه المستعمَرة والمستعمَرة سابقا.

مهمة إسقاط نظام بوتين الرجعي هي مهمة العمال الروس. بينما مهمة الطبقة العاملة الأمريكية هي محاربة الطبقة السائدة الخاصة بها، والتي كانت طيلة عقود العدو الأكبر لكل الحركات الثورية الحقيقية في جميع أنحاء العالم. وبدون هذا، لا يمكن الحديث عن أي وحدة أممية حقيقية للطبقة العاملة.

عالم متعدد الأقطاب

هناك من يجادل بأنه بما أننا نعارض الإمبريالية الغربية فيجب علينا إذن أن ندعم منافسيها.

تشير ما يسمى بنظرية العالم متعدد الأقطاب، والتي تأتي بأشكال وأبعاد عديدة، إلى أنه يجب علينا النضال من أجل عالم تهيمن عليه قوى إمبريالية متعددة توازن بعضها البعض، على عكس الحاضر الذي تهيمن عليه قوة عظمى واحدة.

في مقدمة كتابه “ما وراء الهيمنة الأمريكية؟: تقييم آفاق عالم متعدد الأقطاب”، في عام 2006، كتب سمير أمين:

[أنا] أريد أن أرى بناء عالم متعدد الأقطاب، وهذا يعني بوضوح هزيمة مشروع الهيمنة الأمريكية للسيطرة العسكرية على الكوكب. إنه في نظري مشروع متغطرس، إجرامي بطبيعته، يجر العالم إلى حروب لا نهاية لها، ويخنق كل أمل في التقدم الاجتماعي والديمقراطي، ليس فقط في بلدان الجنوب، ولكن أيضا، بدرجة أقل على ما يبدو، في تلك الموجودة في الشمال.

تكتسب هذه الفكرة اليوم زخما متجددا بين بعض أوساط اليسار في العالم، والذين يعتقدون أنه يجب علينا دعم صعود الصين وإعادة دخول روسيا كقوة في الساحة العالمية.

ويواصل أصحاب هذه الحجة قائلين إنه في مثل هذا العالم متعدد الأقطاب، ستتمكن الإمبرياليتان الصينية والروسية، وربما أيضا بلدان أخرى مثل الهند والبرازيل، من وضع الإمبريالية الأمريكية تحت السيطرة، مما سوف يؤدي إلى عالم أكثر سلاما وعدالة، رغم أنهم لا يشرحون لماذا ستكون تلك القوى اهتماما بالسلام و”العدل” أكثر من الولايات المتحدة.

لدينا هنا الجوهر المكثف للنظرية القديمة للجبهة الشعبية (وإن على نطاق عالمي!)، التي دافع عنها الستالينيون منذ زمن طويل في أوج عهدهم.

إن هذا الموقف وبدلا من أن يوضح التناقضات الطبقية بين العمال والرأسماليين، يطمس الخطوط الطبقية ويحاول دفع الطبقة العاملة لدعم كتلة إمبريالية -وإن كانت أضعف- ضد كتلة أخرى.

وبدلا من أن يؤدي إلى تعزيز النضال ضد الرأسمالية، فإنه يبث الأوهام في إمكانية التوصل إلى حل داخل حدود النظام الحالي.

قد تكون روسيا والصين أضعف من الولايات المتحدة. لكن هذا لا يجعل من أنظمة بوتين وشي جين بينغ أنظمة أكثر تقدمية بأي شكل من الأشكال. إنها أنظمة رأسمالية تقوم على استغلال الطبقة العاملة. إنهم أعداء العمال والفقراء.

وفي حين أنه ليس من مهمة البروليتاريا الغربية الإطاحة بهما، فإنه من المؤكد أنها مهمة العمال الروس والصينيين. بالنسبة لهم، لا يوجد طريق للمضي قدما ضمن الحدود الضيقة للرأسمالية.

من أجل قطع الطريق على الصراع الطبقي وحشد الأمة وراء أنظمتهما، يعتمد كل من شي جين بينغ وبوتين بطريقة ديماغوجية على التهديد الإمبريالي الأمريكي والمشاعر المعادية للإمبريالية المنتشرة بين العمال الروس والصينيين. أي أنهما، بعبارة أخرى، يستخدمان التهديد الإمبريالي الأمريكي لإخضاع العمال الروس والصينيين.

وعوض زرع الأوهام بخصوص هذه الأنظمة، فإن واجب الشيوعيين هو فضح هذه الديماغوجية، وإظهار كيف أن مصالح تلك الأنظمة تتعارض بشكل تناحري مع مصالح العمال والفقراء.

لحسن حظ أصدقائنا “متعددي الأقطاب” في اليسار، فقد أيد فلاديمير بوتين وشي جين بينغ تصورهم خلال اجتماعهما الأخير في موسكو، حيث أكدا على عزمهما “تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب، والعولمة الاقتصادية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية”، و”تعزيز تطوير الحوكمة العالمية بطريقة أكثر عدلا وعقلانية”.

إن صراعهما مع الإمبريالية الغربية له طبيعة طبقية مختلفة تماما عن معاداة الجماهير للإمبريالية.

عندما يتحدث شي جين بينغ وبوتين عن “العولمة الاقتصادية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية” و”تطوير الحوكمة العالمية” الأكثر إنصافا، فإن ما يقصدانه ليس نهاية الإمبريالية والاضطهاد القومي، بل مجموعة جديدة من العلاقات العالمية، تحصل بموجبها طبقاتهما السائدة على حصة أكبر من الكعكة التي يعتقدان أن الغرب يلتهمها.

إن ما تسعى إليه الصين هو مجالات الاستثمار ومصادر المواد الخام والطاقة والسيطرة على طرق التجارة، وكل ذلك في مصلحة الرأسماليين الصينيين. هذه ليست معركة حقيقية ضد الإمبريالية. إنها مجرد عرض لاستبدال إمبريالية بأخرى.

لكي تناضل جماهير روسيا والصين ضد الإمبريالية حقا، يجب عليهم أولا أن يأخذوا السلطة بأيديهم، وربط نضالهم بنضال العمال في الغرب. فقط في مثل هذه الظروف يمكن أن يبدأ نضال حقيقي أممي مناهض للإمبريالية.

يا عمال العالم اتحدوا!

تم الإعلان عن القرن الحادي والعشرين باعتباره القرن الأمريكي الجديد. فعندما صرخت الولايات المتحدة “اقفزوا!”، رد العالم بصوت واحد: “إلى أي مدى؟”، لكن ذلك الكورال لم يعد يتمتع بالإجماع الذي كان عليه من قبل.

فمع وصول قوى جديدة إلى الساحة، ومع انفضاح حدود القوة الأمريكية، بدأت القوى الإقليمية تحاول توسيع نفوذها وتحديد مسار أكثر استقلالية. يجد الأمريكيون أن حلفاءهم المخلصين في السابق صاروا يعتقدون الآن أنه يمكنهم الحصول على أفضل ما في العالمين من خلال التوازن بين الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى.

في ظل هذا التوازن الجديد للقوى، مع تقويض سلطة الولايات المتحدة، لكن مع عدم وجود منافس قادر على أن يقف كقوة اقتصادية وعسكرية مهيمنة في العالم، سنرى اصطدامات جديدة.

وبدلا من عصر السلام، سيشهد هذا العالم “المتعدد الأقطاب” الجديد منافسة شرسة على نحو متزايد بين القوى الإمبريالية الأصغر، في سياق استعراضها لعضلاتها.

وفي خضم هذه الصدامات، سيتم سحق الأمم الصغيرة سياسيا واقتصاديا، وكذلك عسكريا، كما رأينا في حالات ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

ستكون هذه فترة من الاضطرابات الشديدة، مع حروب “صغيرة” وحروب بالوكالة، ستغذي بعضها البعض، وتندمج مع الأزمة العامة للنظام الرأسمالي.

وهذا يفرض على وجه السرعة مهمة النضال الأممي للقضاء بشكل نهائي ومبرم على هذا النظام المحتضر، وتدشين نظام اشتراكي عالمي، متحرر من القيود الخانقة لدافع الربح وحدود الدولة القومية.

التيار الماركسي الأممي منظمة شيوعية ثورية متواجدة في أكثر من 40 بلدا حول العالم. انضموا إلينا وكافحوا من أجل الثورة الاشتراكية في بلدكم وفي جميع أنحاء العالم!

حميد علي زاده وبن كيري

02 يونيو/حزيران 2023

ترجم عن النص الأصلي:

The widening fissures in world relations and the task of communists

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

تعليق واحد

تعقيبات: الإمبريالية اليوم وطبيعة روسيا والصين – ماركسي