أحداث جسيمة تغير العالم كما نعرفه. بلغت التناقضات المكبوتة لما يقرب من عقدين من الأزمة الرأسمالية والركود ذروتهما، مع تسبب ترامب في اضطرابات سياسية واقتصادية على الصعيد العالمي. من الإبادة الجماعية في غزة إلى هزيمة الغرب في أوكرانيا، ومن ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تصاعد الدين العالمي، تهز تطورات مفصلية تحدد مسار عصر جديد وعي مليارات البشر.

لتقييم هذا الوضع، عقدت الأممية الشيوعية الثورية (RCI) أول مؤتمر عالمي لها في إيطاليا. انخرط المندوبون والزوار، في نقاشات معمقة حول هذه المسودة من وثيقة “المنظورات العالمية”، التي صادقت عليها لجنتنا التنفيذية الأممية. للتمكن من التنقل عبر تعرجات وتحولات الوضع العالمي، من الضروري امتلاك فهم واضح للمرحلة الحالية – فبدون ذلك، تصبح المنظمة الثورية كسفينة بلا بوصلة.

خلال العامين الماضيين، شهدت الأممية الشيوعية الثورية نموًا هائلًا. نحن الآن موجودون في 70 بلدًا حول العالم. وشكل المؤتمر العالمي خطوة حاسمة في إعداد أمميتنا للصدمات الهائلة والصراعات الطبقية والاضطرابات الثورية التي تلوح في الأفق.

نحن نعيش مرحلة من المنعطفات الحادة والتغيرات المفاجئة في الوضع العالمي. إن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وسياساته أدخلت قدرًا هائلًا من عدم الاستقرار إلى السياسة والاقتصاد العالميين، والعلاقات بين القوى المختلفة.

لم يتسبب ترامب في هذا الاضطراب – فهو نتيجة لأزمة النظام الرأسمالي – لكن أفعاله سرعت بشكل كبير من مجرى الأحداث. فالتناقضات التي كانت تتراكم تحت السطح لفترة طويلة انفجرت فجأة إلى العلن، مما قلب الوضع برمته. إن ما يُسمى بـ”النظام العالمي الليبرالي”، الذي استمر لعقود، ينهار الآن أمام أعيننا.

في تحليل الوضع العالمي، علينا أن نبدأ من الأساسيات. فالرأسمالية نظام تجاوز منذ زمن طويل دوره التاريخي. وفي طور انحطاطه، يفرز الحروب والأزمات والدمار البيئي، الذي يهدد – على المدى البعيد – وجود الحياة نفسها على الكوكب. والغرض من هذه الوثيقة هو تسليط الضوء على السمات الرئيسية لهذه الأزمة، والتأكيد على ضرورة بناء منظمة ثورية قادرة على الإطاحة بهذا النظام – وهو السبيل الوحيد لضمان مستقبل للبشرية.

في التحليل النهائي، فإن عجز النظام الرأسمالي عن تطوير قوى الإنتاج هو السبب الجوهري للأزمة. فالاقتصاد محاصر بحدود الدولة القومية والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ولسنوات عديدة، استخدم الرأسماليون وسائل متعددة لمحاولة تجاوز هذه الحدود: مثل زيادة السيولة وتوسيع التجارة العالمية…الخ. إلا أن كل هذه الإجراءات بدأت تتحول الآن إلى نقيضها.

انتخاب ترامب

لقد مَثل انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر 2024 تحولًا سياسيًا مهمًا، وتجليًا لأزمة الشرعية التي تعاني منها الديمقراطية البرجوازية، وهي ليست مقتصرة على الولايات المتحدة، بل موجودة في جميع البلدان. فعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها الجناح الرئيسي من الطبقة السائدة الأمريكية ومؤسساتها لمنع فوزه، حقق ترامب نصرًا حاسمًا.

وقد فُسرت هذه النتيجة على نطاق واسع – لا سيما من طرف المعلقين الليبراليين ووسائل الإعلام السائدة وأوساط من “اليسار” – على أنها دليل على ميلٍ عام نحو اليمين في السياسة الأمريكية والعالمية.

لكن مثل هذه “التفسيرات” سطحية ومضللة. والأسوأ من ذلك، أنها تدفعنا نحو استخلاص استنتاجات بالغة الخطورة، من قبيل الزعم بأن جو بايدن والديمقراطيين يمثلون بديلًا أكثر تقدمية و”ديمقراطية” – وهو ادعاء يتناقض تمامًا مع الواقع.

لقد كانت إدارة بايدن رجعية تمامًا، وهذا ظهر بوضوح في ميدان السياسة الخارجية. فلنتذكر أن “جو الإبادة الجماعية” منح نتنياهو شيكًا على بياض لمواصلة المذبحة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. كما قاد حملة قمع شرسة ضد الطلبة وغيرهم ممن تجرؤوا على معارضة هذه السياسة الرجعية.

وبالمثل، في ملف أوكرانيا، كان بايدن مسؤولًا عن تأجيج الصراع عمدًا، وهو ما أدى إلى مجزرة دموية، إذ قدم مليارات الدولارات نقدًا ومساعدات عسكرية للنظام الرجعي في كييف، وانخرط في سياسة استفزاز خطيرة ضد روسيا أوصلت الولايات المتحدة إلى شفير حرب عالمية ثالثة.

في حملته الانتخابية، قدم ترامب نفسه بوصفه “مرشح السلام”، في مواجهة سياسات الحرب التي تنتهجها زمرة بايدن. وقد كان لهذا التمايز وقع خاص لدى الناخبين في المناطق التي تضم نسبًا كبيرة من السكان المسلمين والعرب.

صحيح أن فئات رجعية ساهمت في دعم ترامب، إلا أن هذه العوامل وحدها لا تفسر حجم نجاحه، ولا حقيقة أنه زاد من حصته من الأصوات ضمن كل الفئات السكانية تقريبًا، بل وحتى بين أبناء الطبقة العاملة من السود واللاتينيين. وفي الواقع، في عدد من الولايات التي حقق فيها ترامب أداءً قويًا أو زاد فيها حصته من الأصوات، صوت الناخبون في الوقت ذاته على مبادرات تقدمية في بطاقات الاقتراع، مثل إجراءات لحماية حق الإجهاض أو لرفع الحد الأدنى للأجور.

إن العامل الحاسم وراء فوز ترامب يكمن في قدرته على التقاط وتعبئة مشاعر الغضب العارم والمعممة ضد المؤسسة الحاكمة والتعبير عنها، والذي يخترق أوصال المجتمع الأمريكي بعمق.

ويشكل رد الفعل العام على اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة “United Healthcare” على يد لويجي مانجيوني مثالًا صارخًا على هذه الظاهرة. فعلى الرغم من أن الفعل بحد ذاته كان صادمًا، إلا أن رد الفعل الشعبي – الذي اتسم بالتعاطف مع الجاني أكثر من الضحية – كان أكثر إفصاحًا. لقد بات كثيرين ينظرون إلى مانجيوني بوصفه نوعًا من “بطل شعبي”. ولافت أن هذا الموقف لم يكن حكرًا على اليسار السياسي، بل شاركته شرائح من المحافظين وناخبي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أنصار ترامب.

يمثل هذا الوضع مفارقة. فترامب، رغم كونه مليارديرًا ويحيط نفسه بأثرياء آخرين، نجح في تقديم نفسه باعتباره صوتًا للغضب المناهض للمؤسسة الحاكمة. وهذه المفارقة تسلط الضوء على الطابع المتناقض والمشوش للحالة السياسية الراهنة. ومع ذلك، فإنها تعبر فعلًا عن شعور واسع وعميق بالسخط من المؤسسات السائدة: من الشركات الكبرى والنخب السياسية وأجهزة الدولة عمومًا.

إن الجذر الحقيقي لهذا الغضب المناهض للمؤسسة الحاكمة يكمن في أزمة الرأسمالية التي وصلت إلى أبعاد هائلة منذ أزمة 2008، وهي أزمة لم يتعافَ منها النظام بعد. لقد استند دعم الديمقراطية البرجوازية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، لعقود من الزمن، إلى فكرة أن الرأسمالية قادرة على تلبية بعض الحاجات الأساسية للطبقة العاملة (الصحة والتعليم والتقاعد…الخ)، وعلى التوقع بأن مستوى معيشة كل جيل سيتحسن – ولو بشكل طفيف – مقارنة بالجيل السابق.

لكن لم يعد الأمر كذلك. ففي الولايات المتحدة، كان أكثر من 90% من الأشخاص البالغين من العمر 30 عامًا في سنة 1970 يجنون دخولًا أعلى من تلك التي جناها آباؤهم في نفس السن. أما في سنة 2010، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 50%. وبحلول 2017، لم يكن أكثر من 37% من الأمريكيين يتوقعون أن أبناءهم سيحققون مستوى معيشة أفضل من مستواهم.

ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن الأجور الحقيقية للعمال الأمريكيين ظلت راكدة أو تراجعت منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، خصوصًا مع نقل الوظائف إلى بلدان أخرى. وبالمثل، يشير معهد السياسات الاقتصادية إلى أن أجور الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لم تشهد سوى نموًا ضئيلًا أو معدومًا منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، في حين استمر ارتفاع تكاليف المعيشة.

في الوقت ذاته، نشهد استقطابًا فاحشًا في الثروة. فمن جهة، هناك حفنة صغيرة من المليارديرات الذين يواصلون مراكمة ثرواتهم. ومن جهة أخرى، هناك عدد متزايد من العمال يواجهون صعوبات في تأمين لقمة العيش. فهم يعانون من تخفيضات التقشف وتآكل القدرة الشرائية للأجور بسبب التضخم وارتفاع فواتير الطاقة وأزمة سكن وغير ذلك.

إن الإعلام والسياسيين والأحزاب السياسية القائمة والبرلمانات والسلطة القضائية – جميعهم يُنظر إليهم، وبحق، على أنهم يمثلون مصالح نخبة صغيرة متميزة، ويتخذون القرارات من منطلق حماية مصالحهم الأنانية الضيقة، وليس تلبية لحاجات الأغلبية.

لقد أعقبت أزمة 2008 موجة من سياسات التقشف الوحشية في كل البلدان. وتعرضت كل المكاسب الاجتماعية التي انتزعتها الجماهير سابقًا لهجمات شرسة. وشهدت الجماهير تدهورًا في مستويات معيشتها في الوقت الذي جرى فيه إنقاذ البنوك. وقد أثار ذلك غضبًا عارمًا وحركات احتجاج جماهيرية، وقبل كل شيء أزمة غير مسبوقة في شرعية جميع مؤسسات البرجوازية.

في البداية، وجد هذا المزاج، الذي تجسد في الحركات الجماهيرية المناهضة للتقشف عام 2011، تعبيره على اليسار. فشهدنا صعود شخصيات وأحزاب يسارية مناهضة للمؤسسة في أوروبا والولايات المتحدة: بوديموس، سيريزا، جيريمي كوربين، بيرني ساندرز، وغيرهم. لكن كل هذه الحركات خانت في نهاية المطاف الآمال التي علقتها الجماهير عليها. لقد انكشفت حدود السياسات الإصلاحية لقادة هذه الحركات.

وكان الفشل الذريع لهذه الرموز اليسارية هو ما مهد الطريق أمام صعود الديماغوجيين الرجعيين من طراز ترامب.

وتتكرر هذه الدينامية نفسها في معظم البلدان الرأسمالية المتقدمة: أزمة الرأسمالية وهجمات على الطبقة العاملة وإفلاس اليسار وصعود ديماغوجيين يمينيين يركبون موجة المزاج المناهض للمؤسسة الحاكمة.

خطر الفاشية أو البونابرتية؟

حتى قبل انتخاب ترامب، انطلقت حملة صاخبة في وسائل الإعلام البرجوازية وأوساط اليسار للتنديد به بوصفه فاشيًا.

لكن الماركسية علم، ومثل كل علم، فهي تمتلك مصطلحات علمية دقيقة. فكلمات مثل “الفاشية” لها، بالنسبة لنا، معانٍ محددة بدقة. وليست مجرد شتائم أو ملصقات يمكن إلصاقها بأي فرد لا يلقى استحساننا.

فلنبدأ بتعريف دقيق للفاشية. في المفهوم الماركسي، الفاشية هي حركة مضادة للثورة – حركة جماهيرية تتكون بشكل رئيسي من البروليتاريا الرثة والبرجوازية الصغيرة الغاضبة. وتُستخدم كـ”مدقة هجوم” لسحق الطبقة العاملة وتفتيتها، ولإقامة دولة شمولية تُسلم فيها البرجوازية السلطة إلى بيروقراطية فاشية.

السمات الرئيسية للدولة الفاشية هي: المركزية الشديدة والسلطة المطلقة للدولة، حيث تُحمى البنوك والاحتكارات الكبرى، ولكنها تخضع لرقابة مركزية صارمة من طرف بيروقراطية فاشية ضخمة وقوية. في كتابه “ما هي الاشتراكية الوطنية”، يشرح تروتسكي:

“لقد ارتقت الفاشية الألمانية، شأنها في ذلك شأن الفاشية الإيطالية، إلى السلطة على أكتاف البرجوازية الصغيرة، التي حولتها إلى مدقة هجوم ضد منظمات الطبقة العاملة ومؤسسات الديمقراطية. لكن الفاشية في السلطة ليست، بأي حال من الأحوال، حكم البرجوازية الصغيرة. بل على العكس، إنها الديكتاتورية الأكثر وحشية لرأس المال الاحتكاري.”

هذه، بإيجاز، هي السمات العامة للفاشية. فكيف تقارن هذه السمات بأيديولوجيا ومضمون ظاهرة ترامب؟ لقد خضنا بالفعل تجربة حكومة ترامب الأولى، التي – حسب التحذيرات التي أطلقها الديمقراطيون وكل المؤسسة الليبرالية – كانت ستُقدم على إلغاء الديمقراطية. لكنها لم تفعل شيئًا من ذلك.

لم تتخذ أية خطوات كبيرة لتقييد حق الإضراب أو التظاهر، فضلًا عن إلغاء النقابات الحرة. جرت الانتخابات كالمعتاد، وأخيرًا، رغم كل الضجيج، خلفه جو بايدن في الانتخابات. بغض النظر عن موقف المرء من حكومة ترامب الأولى، فهي لم يكن لها أي صلة بالفاشية بأي معنى من المعاني.

علاوة على ذلك، فإن ميزان القوى الطبقي قد تغير بشكل كبير منذ ثلاثينيات القرن العشرين. ففي البلدان الرأسمالية المتقدمة، تقلص عدد الفلاحين، الذين كانوا يشكلون في السابق شريحة واسعة من السكان، إلى مستويات ضئيلة، وأصبحت المهن التي كانت تعتبر سابقًا من “الطبقة الوسطى” (الموظفون الحكوميون والأطباء والمعلمون) بروليتارية – وأصبح أفرادها ينتظمون في نقابات ويخوضون الإضرابات. وقد ازداد الوزن الاجتماعي للطبقة العاملة بشكل هائل بفضل تطور قوى الإنتاج خلال الطفرة الاقتصادية الهائلة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية.

أما ايديولوجيا “الترامبية” – بقدر ما يمكن الحديث عن ايديولوجيا – فهي بعيدة كل البعد عن الفاشية. فترامب لا يسعى إلى دولة قوية، بل إن نموذجه المثالي هو رأسمالية السوق الحرة، التي لا تلعب فيها الدولة سوى دور ضئيل أو منعدم (باستثناء التعريفات الحمائية).

وقد طرح آخرون فكرة أن ترامب يمثل نظامًا بونابرتيًا. والهدف من هذه الفكرة، مجددًا، هو تصوير ترامب على أنه ديكتاتور يسير على درب سحق الطبقة العاملة. لكن هذا النوع من التوصيف لا يشرح شيئًا.

في الواقع، فإن ترامب، بدلًا من محاولة سحق الطبقة العاملة فإنه يخاطبها بشكل ديماغوجي ويحاول استرضاءها. وبالطبع، كونه سياسيًا برجوازيًا، فهو يمثل مصالح معادية جذريًا لمصالح العمال. لكن ذلك لا يجعله ديكتاتورًا.

يمكن للمرء أن يشير إلى هذا العنصر أو ذاك في الوضع الراهن بوصفه عنصرًا بونابرتيًا. قد يكون ذلك صحيحًا. ولكن ملاحظات مماثلة يمكن قولها عن أي نظام ديمقراطي برجوازي حاليًا تقريبًا.

إن احتواء الوضع لعناصر من ظاهرة معينة لا يعني بالضرورة نشوء هذه الظاهرة فعليًا. بالطبع، يمكن القول إن هناك عناصر بونابرتية حاضرة في الترامبية. لكن هذا ليس مساويًا للقول بأن نظامًا بونابرتيًا قائمًا بالفعل في الولايات المتحدة.

المشكلة أن “البونابرتية” مصطلح فضفاض للغاية. فهي تغطي طيفًا واسعًا من الأشكال، بدءً من المفهوم الكلاسيكي للبونابرتية، أي حكم السيف في جوهره. لكن من غير المفيد تحليل حكومة ترامب الحالية في واشنطن بهذا الشكل. فعلى الرغم من كل خصائصها الغريبة، فهي ما تزال ديمقراطية برجوازية. إن مهمتنا ليست إلصاق الملصقات على الأشياء، بل تتبع السيرورة كما تتكشف وفهم جوانبها الجوهرية.

تحولات زلزالية في العلاقات الدولية

تمثل سياسة ترامب الخارجية تحولًا كبيرًا في العلاقات الدولية، ونهاية للنظام العالمي الليبرالي الذي استمر 80 عامًا بعد الحرب العالمية الثانية. وهي بمثابة اعتراف بالتراجع النسبي للإمبريالية الأمريكية، وبوجود قوى إمبريالية منافسة، لا سيما روسيا، ولكن خصوصًا الصين، التي تمثل خصمها الإمبريالي الرئيسي على الساحة العالمية.

عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، خرجت الولايات المتحدة وقد ازدادت قوتها بشكل هائل. ومع دمار أوروبا واليابان جراء الحرب، كانت أمريكا تمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من الإنتاج الصناعي العالمي. وكان خصمها الجاد الوحيد على المسرح العالمي هو الاتحاد السوفياتي، الذي خرج هو الآخر من الحرب وقد تعزز موقفه بعد أن هزم ألمانيا النازية وتقدم عبر القارة.

وقد عززت الثورة الصينية من قوة الكتلة الستالينية. وردًا على ذلك، عملت الولايات المتحدة على إعادة إعمار أوروبا الغربية واليابان في مسعى لاحتواء “تقدم الشيوعية”. من جهتها، لم تكن البيروقراطية السوفياتية مهتمة بالثورة العالمية، وكانت مستعدة تمامًا للتوصل إلى تسوية مع واشنطن، وهو ما تجسد في سياسة “التعايش السلمي”.

هكذا بدأت فترة من التوازن النسبي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وهما قوتان نوويتان، في ما عُرف بـ”الحرب الباردة”. وعلى أساس الهيمنة الأمريكية، جرى إنشاء عدد من المؤسسات متعددة الأطراف – شكليًا – لإدارة العلاقات الدولية (الأمم المتحدة) والاقتصاد العالمي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان تأسسا في مؤتمر بريتون وودز). وقد تعزز هذا التوازن بفضل الطفرة الاقتصادية التي أعقبت الحرب، وهي فترة شهدت تطورًا استثنائيًا في قوى الإنتاج والسوق العالمية.

واستمرت هذه المرحلة حتى انهيار الستالينية بين عامي 1989 و1991، واستعادة الرأسمالية في كل من روسيا والصين. وقد شكل ذلك بدوره تحولًا كبيرًا آخر في الوضع العالمي. إذ أصبحت الولايات المتحدة القوة الإمبريالية المهيمنة، دون أن تنازعها أي قوة أخرى.

فقد جرت الحرب الإمبريالية ضد العراق سنة 1991 تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث صوتت روسيا لصالح التدخل، فيما اكتفت الصين بالامتناع عن التصويت. وبدا حينها أنه لا وجود لأي معارضة للهيمنة الإمبريالية الأمريكية. اقتصاديًا، دفعت واشنطن باتجاه العولمة و”الليبرالية الجديدة”: أي المزيد من تكامل السوق العالمية، تحت هيمنة الإمبريالية الأمريكية، وتقليص دور الدولة.

لكن هذه الفترة من الهيمنة غير المقيدة للإمبريالية الأمريكية أخذت تتآكل تدريجيًا خلال السنوات الـ35 الماضية، إلى أن وصلنا إلى وضع جديد تمامًا اليوم.

بدافع من غطرستها المفرطة، غزت الولايات المتحدة العراق وأفغانستان. لكن هنا، بدأت عجلة التاريخ في التراجع إلى الوراء. فقد تورط الأمريكيون في حروب لا يمكن كسبها استمرت 15 عامًا، بتكاليف باهظة من حيث الإنفاق والخسائر البشرية. وفي أغسطس 2021، اضطروا إلى انسحاب مهين من أفغانستان.

وقد أفقدت هذه التجارب الرأي العام الأمريكي أي رغبة في مغامرات عسكرية خارجية، كما باتت الطبقة السائدة في الولايات المتحدة حذرة جدًا من نشر قوات برية في الخارج. ومع صعود قوى إقليمية وعالمية جديدة، كان ميزان القوى النسبي على الصعيد العالمي يتحول. لكن الإمبريالية الأمريكية لم تتعلم شيئًا من هذه التجارب. فقد رفضت الاعتراف بميزان القوى الجديد، وسعت بدلًا من ذلك إلى الحفاظ على هيمنتها، ما أدخلها في سلسلة من الصراعات التي لم تكن قادرة على كسبها.

عالم متعدد الأقطاب؟

يسيطر على الوضع العالمي قدر هائل من عدم الاستقرار في العلاقات الدولية. وهذا نتيجة للصراع من أجل الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة، أقوى قوة إمبريالية في العالم، والتي تمر بحالة تراجع نسبي، والصين، قوة إمبريالية صاعدة أكثر شبابًا وحيوية. نحن نشهد تحولًا هائلًا، يمكن مقارنته من حيث الحجم بحركة الصفائح التكتونية في قشرة الأرض. وهذه التحركات عادة ما يصاحبها انفجارات من شتى الأنواع. إن الحرب في أوكرانيا – حيث تُحضر هزيمة مذلة للولايات المتحدة والناتو – والصراع في الشرق الأوسط، هما تعبيران عن هذه الحقيقة.

إن مقاربة ترامب للعلاقات الدولية تمثل محاولة للاعتراف بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون الشرطي الوحيد في العالم. في نظره، ونظر أقرب مساعديه، فإن محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على الهيمنة والسيطرة التامة مكلفة للغاية، وغير عملية، وتضر بمصالحها الجوهرية فيما يخص الأمن القومي.

لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قوة إمبريالية، أو أن سياسات ترامب تصب في مصلحة الشعوب المضطهَدة في العالم. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من ذلك. إن السياسة الخارجية لترامب تمثل ترسيمًا حادًا لما يشكل وما لا يشكل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، انطلاقًا من أمريكا الشمالية.

فعندما يقول ترامب إن على أمريكا أن تسيطر على قناة بنما وغرينلاند، فإنه يعبر عن احتياجات الإمبريالية الأمريكية. فقناة بنما تمثل طريقًا تجاريًا محوريًا يربط بين المحيط الهادئ وخليج المكسيك، وتحمل 40% من حركة الحاويات الأمريكية.

أما غرينلاند، فقد كانت دائمًا ذات موقع جيواستراتيجي مهم، ولهذا تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري على الجزيرة. وقد أدى الاحترار العالمي إلى زيادة حركة الملاحة البحرية بين المحيط الهادئ والأطلسي عبر القطب الشمالي. كما أن قلة الجليد القطبي تعني سهولة أكبر في الوصول إلى قاع البحر، حيث توجد احتياطات هائلة من المعادن النادرة. وتحتوي الجزيرة نفسها على رواسب مهمة من المعادن الحيوية (مثل العناصر الأرضية النادرة واليورانيوم)، إضافة إلى الغاز والنفط، والتي أصبح أكثر سهولة في الوصول إليهم، أيضًا نتيجة لتغير المناخ. وهنا تتنافس الولايات المتحدة مع كل من الصين وروسيا على السيطرة على طرق التجارة هذه والموارد الطبيعية.

إن السياسة الخارجية لترامب مبنية على الاعتراف بحدود القوة الأمريكية. وتتمثل النتيجة في محاولة لفك ارتباط أمريكا بعدد من الصراعات المكلفة (أوكرانيا والشرق الأوسط) من خلال صفقات، من أجل إعادة بناء قوتها والتركيز على منافسها الرئيسي على الساحة العالمية، أي الصين.

لقد حافظت الإمبريالية الأمريكية، طوال الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما حتى قبل ذلك، على وهم أنها تتصرف باسم حقوق الإنسان وتنشر الديمقراطية و”النظام القائم على القواعد” وتدافع عن “المبدأ المقدس لحرمة الحدود الوطنية”، وما إلى ذلك.

وكانت تتصرف من خلال مؤسسات دولية “متعددة الأطراف”، تبدو محايدة ظاهريًا، وتمنح كل الدول صوتًا: الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرهم. لكن في الواقع، لم يكن هذا سوى ورقة توت. لقد كانت دائمًا مهزلة. فإما أن تُعبر هذه المؤسسات عن مصالح الإمبريالية الأمريكية، أو يتم تجاهلها تمامًا. الفرق الآن هو أن ترامب لا يكترث على الإطلاق بكل هذه الأقنعة. يبدو مصممًا على تمزيق كل كتب القواعد والتعبير عن الأمور بصراحة كما هي بالفعل.

وقد جادل البعض بأنه في مواجهة القوة الأمريكية المنفلتة، فإن عالم متعدد الأقطاب يمثل شيئًا تقدميًا، من شأنه أن يمنح البلدان المضطهَدة قدرًا أكبر من السيادة، وأنها فكرة يجب أن نناضل من أجلها. والآن، يمكننا أن نستشرف ما قد يبدو عليه “العالم متعدد الأقطاب”: قوى إمبريالية تقتسم العالم إلى مناطق نفوذ، وتقوم بترهيب البلدان لإجبارها على الخضوع لهذه القوة أو تلك.

انحدار الإمبريالية الأمريكية النسبي

يجب أن نؤكد أن ما نقصده بانحدار الإمبريالية الأمريكية هو انحدار نسبي، أي انحدار بالمقارنة مع موقعها السابق بالنسبة إلى القوى المنافسة الأخرى. إذ ما تزال الولايات المتحدة، وفق جميع المقاييس، القوة الأقوى والأكثر رجعية في العالم.

في عام 1985، كانت الولايات المتحدة تمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما اليوم (2024)، فقد انخفضت حصتها إلى 26%. وفي الفترة نفسها، نمت الصين من 2.5% من الناتج العالمي إلى 18.5%. أما اليابان، التي بلغت ذروتها عند 18% في عام 1995، فقد انهارت الآن إلى 5.2% فقط.

ما تزال الولايات المتحدة تهيمن على الاقتصاد العالمي من خلال سيطرتها على الأسواق المالية. إذ يتم الاحتفاظ بنسبة ضخمة تبلغ 58% من احتياطيات العملات العالمية بالدولار الأمريكي (مقارنة بـ2% فقط بالرنمينبي الصيني)، رغم أن هذه النسبة انخفضت من 73% عام 2001. كما يشكل الدولار أيضًا 58% من فواتير الصادرات العالمية. وفيما يخص صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (مؤشر تقريبي لتصدير رأس المال)، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا بمبلغ 454 مليار دولار أمريكي، بينما تأتي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) في المرتبة الثانية بـ287 مليار دولار أمريكي.

إن القوة الاقتصادية لأي بلد هي ما يمنحه نفوذًا عالميًا، ولكن لا بد من أن تدعمها القوة العسكرية. تمثل الميزانية العسكرية الأمريكية 40% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12%، وروسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 4.5%. وتنفق الولايات المتحدة على جيشها أكثر من البلدان العشر التالية مجتمعة.

ومع ذلك، لم تعد الولايات المتحدة قادرة على الادعاء بأنها السيد المطلق للعالم. فالقوة الاقتصادية الهائلة للصين، وتقدمها العسكري الذي يتبع ذلك، إلى جانب التفوق العسكري الذي أظهرته روسيا في ساحات المعارك في أوكرانيا، تمثل جميعها تحديًا هائلًا لها. وهكذا، تُفضح على كل الجبهات حدود القوة العالمية الأمريكية بشكل صارخ.

يجد هذا الانحدار النسبي تعبيره الاقتصادي في هروب جزئي لرأس المال بعيدًا عن الدولار وسندات الخزينة الأمريكية والأسهم الأمريكية. ومع تعرض الاحتكارات الأمريكية لمنافسة متزايدة من جانب خصوم، وخاصة من الصين، لم تعد الأسهم الأمريكية تُعتبر الرهان المضمون الذي كانت تمثله سابقًا للمستثمرين. وبالمثل، ومع تضخم جبل الدين الفيدرالي الأمريكي، ولجوء الحكومة إلى مزيد من تمويل العجز، لم تعد سندات الخزينة الأمريكية (سندات الدين الحكومية) تُعتبر الملاذ المالي الآمن الذي كانت تمثله في الماضي. وقد أدى ذلك إلى إضعاف الدولار – رغم الرسوم الجمركية الأمريكية – وتقويض هيمنته في ساحة المال العالمية.

يمثل ذلك ما يُعرف بـ”تصحيح السوق”، أي إعادة تسعير العملة الأمريكية وأصولها وسنداتها بشكل يقترب أكثر من الواقع الاقتصادي المتدهور للرأسمالية الأمريكية. ومع ذلك، كما هو الحال بالنسبة للقوة العسكرية الأمريكية والدور الأمريكي السابق كـ”شرطي العالم”، لا يوجد بديل عملي أو موثوق للدولار فيما يتعلق بالتجارة والتمويل العالمي. ومن هنا ينبع القلق المتزايد لدى استراتيجيي البرجوازية من التأثيرات الفوضوية على النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي إذا ما انهارت الثقة بالدولار.

وتمثل هذه الظاهرة وجهًا آخر لانحدار الرأسمالية الأمريكية النسبي، وظهور ما يسمى بـ”تعدد الأقطاب”، مما يساهم في زيادة عدم اليقين والاضطراب على النطاق العالمي. فواحدة تلو الأخرى، تتآكل وتتقوض كل ركائز النظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، مما ينذر بعواقب انفجارية – على المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

النفوذ العسكري الروسي

على الرغم من أن روسيا ليست عملاقًا اقتصاديًا بالمقارنة مع الصين، فإنها أرست قاعدة اقتصادية وتكنولوجية صلبة. وقد مكنها ذلك من الصمود بنجاح أمام العدوان الاقتصادي غير المسبوق الذي فرضه عليها الغرب تحت شعار “العقوبات”. بل إنها فعلت ذلك وهي تخوض حربًا تمكنت فيها من التغلب على جميع منظومات الأسلحة التي استخدمتها ضدها الإمبريالية الغربية. لقد بنت جيشًا قويًا يعادل في قوته القوات المشتركة للدول الأوروبية، وصناعة دفاعية هائلة تفوق في إنتاجها الولايات المتحدة وأوروبا من حيث الدبابات والمدفعية والذخيرة والصواريخ والطائرات المسيرة، كما أنها تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، وهي وريثة الاتحاد السوفياتي في ذلك.

عقب انهيار الاتحاد السوفياتي ونهب الاقتصاد المخطط بالكامل، راودت الطبقة السائدة الروسية أوهام القبول بها على طاولة العالم على قدم المساواة. بل إنهم طرحوا فكرة الانضمام إلى حلف الناتو. لكن هذه الفكرة رُفضت. فقد كانت الولايات المتحدة تسعى لفرض هيمنة كاملة ومطلقة على العالم، ولم تر حاجة لتقاسم السلطة مع روسيا الضعيفة والمأزومة.

وقد تجلت إهانة روسيا بوضوح، أولًا عندما خططت ألمانيا والولايات المتحدة لتفكيك يوغوسلافيا الرجعي داخل مجال النفوذ التقليدي لروسيا، ثم من خلال قصف صربيا عام 1999. وكان يلتسين، السكير المهرج ودُمية الإمبريالية الأمريكية، تجسيدًا لتلك العلاقة التابعة.

لكن، ومع تعافي روسيا تدريجيًا من أزمتها الاقتصادية، لم تعد النخبة الحاكمة مستعدة لقبول هذا الوضع المهين على الساحة العالمية. وهنا برز بوتين، البونابرتي الماكر الذي شق طريقه إلى السلطة من خلال مناورات متعددة.

بدأت روسيا في مقاومة الزحف الشرقي لحلف الناتو، وهو ما كسر كل الوعود التي قُدمت لها عام 1990، حين قيل إن الحلف لن يتوسع شرقًا مقابل موافقتها على توحيد ألمانيا داخل الناتو.

وفي عام 2008، خاضت روسيا حربًا قصيرة وفعالة في جورجيا، دمرت خلالها الجيش الجورجي الذي كان الناتو قد دربه وموله. وكان ذلك أول إنذار روسي يُشير إلى أنها لم تعد تقبل بالاختراقات الغربية. وبعدها جاءت سوريا وأوكرانيا. في كل من هاتين الحالتين، وضعت قوة روسيا مقابل الإمبريالية الأمريكية تحت الاختبار. وقد كُشف المزيد من تراجع النفوذ الأمريكي بانسحابها المهين من أفغانستان في أغسطس 2021.

إن غزو روسيا لأوكرانيا كان النتيجة المنطقية لرفض الغرب قبول المخاوف الأمنية الروسية، والتي تم التعبير عنها في مطلب حياد أوكرانيا ووقف التوسع الشرقي لحلف الناتو. وعندما يؤكد دونالد ترامب أن هذه الحرب لم تكن ضرورية، وأنها لم تكن لتقع لو كان هو رئيسًا، فقد يكون ذلك صحيحًا. كانت الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون يدركون تمامًا أن عضوية أوكرانيا في الناتو يمثل خطًا أحمر من منظور الأمن القومي الروسي. ورغم ذلك، دعوا الأوكرانيين لتقديم طلب الانضمام للناتو عام 2008. كانت هذه خطوة استفزازية صارخة، كان من الطبيعي أن تؤدي إلى عواقب جسيمة. وهذه الخطوة المصيرية هي التي أدت في النهاية إلى الحرب.

أصر الغرب على “حق أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو”، رغم أن وضع الحياد وحظر القواعد العسكرية الأجنبية وعدم الانضمام إلى أي تكتلات عسكرية، كانت أمورًا متفقًا عليها ومكتوبة حتى في إعلان استقلال أوكرانيا. وكان رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، ويليام ج. بيرنز، قد حذر مرارًا من هذا المسار. لكن زمرة دعاة الحرب الذين سيطروا على سياسة إدارة بايدن الخارجية – وعلى رأسهم بايدن نفسه – كان لهم حسابات أخرى.

اعتقد بايدن أنه يستطيع استخدام أوكرانيا كـ”وقود مدافع” في حملة لإضعاف روسيا وشل دورها على الساحة العالمية. فبلد مثل روسيا، وهي خصم للإمبريالية الأمريكية، لا يمكن السماح لها بتهديد الهيمنة العالمية للولايات المتحدة. كما كان للتدخل الأمريكي في أوكرانيا هدف آخر، أقل وضوحًا، هو ألمانيا والاتحاد الأوروبي. إذ إن كسر الصلة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يعني إضعاف قاعدة الرأسمالية الألمانية. لكنها، لكونها أضعف من أن تتبنى “موقفًا ثالثًا”، اضطرت في نهاية المطاف إلى السير خلف الإمبريالية الأمريكية بمجرد اندلاع الحرب.

وفي مارس 2022، بحماقة وغرور شديد، تحدث بايدن حتى عن “تغيير النظام” في موسكو! وظن، مع الأوروبيين، أن العقوبات الاقتصادية والإرهاق العسكري سيؤديان إلى انهيار روسيا. لكنهم استهانوا كثيرًا بحجم القوة الاقتصادية والعسكرية الروسية. ونتيجة لذلك، وجدت الإمبريالية الأمريكية نفسها متورطة في حرب لا يمكن كسبها، وقد استنزفت مواردها المالية والعسكرية بشكل هائل.

ويصر ترامب الآن على أن هذه الكارثة ليست مسؤوليته. يقول: “هذه ليست حربي. إنها حرب جو بايدن.” وهذا صحيح. فاستراتيجيو الرأسمالية قادرون على ارتكاب أخطاء ناتجة عن حسابات خاطئة، وهذا هو أحد أبرز الأمثلة على ذلك. وعندما يقول ترامب إن الحرب في أوكرانيا لا تمس “المصالح الأساسية لأمريكا”، فهو محق تمامًا. إذ تواجه أمريكا تهديدًا أكبر بكثير في آسيا والمحيط الهادئ مع صعود قوة الصين، إلى جانب مشاكل أخرى في الشرق الأوسط وأزمة اقتصادية متفاقمة. وهذا ما يفسر استعجاله لسحب الإمبريالية الأمريكية من مستنقع أوكرانيا. لكن المشاكل التي سببها بايدن وأتباعه الأوروبيون يصعب حلها.

إن الرجال والنساء الذين يديرون اللعبة في واشنطن ولندن قد قوضوا بشكل منهجي كل محاولة للتوصل إلى حل سلمي حتى قبل اندلاع الحرب. ففي أبريل 2022، كانت المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في تركيا متقدمة بشكل ملحوظ، وكان من الممكن أن تنهي الحرب على أساس تلبية بعض المطالب الروسية. غير أن الإمبريالية الأمريكية، مدعومة بكلبها المطيع البريطاني في شخص بوريس جونسون، نسفت تلك المحادثات عبر الضغط على زيلينسكي لعدم التوقيع، مقابل وعد بالدعم غير المحدود الذي سيؤدي إلى “النصر الكامل” لأوكرانيا. واليوم، يضغط الأوروبيون، بقيادة ألمانيا وفرنسا، ومجددًا بريطانيا، على ترامب لمواصلة دعم أوكرانيا، وهم بأنفسهم يصبون الزيت على نار الحرب. حساباتهم في غاية الانتهازية: يريدون إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الحرب، ومنع أي انسحاب عسكري لها من أوروبا. وفي الوقت نفسه، وعلى حساب دماء عشرات الآلاف من الأوكرانيين والروس، يسعون لشراء الوقت بانتظار أن تنطلق عجلة إعادة التسلح لديهم.

في بداية الحرب، كانت إدارة بايدن تعتقد أنها قادرة على تحويل روسيا إلى منبوذة على الساحة العالمية، وبوتين إلى شخص غير مرغوب فيه. لكن الحرب، بدلًا من ذلك، عمقت التوترات القائمة في العلاقات الدولية، وكشفت بدورها زيف ما يُسمى بـ”المجتمع الدولي” الموحد خلف الإمبريالية الأمريكية.

بخلاف الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وكندا، واجهت الولايات المتحدة صعوبة في استمالة الغالبية العظمى من الطبقات السائدة في العالم خلف حربها بالوكالة ضد روسيا. وقد شكل ذلك تأكيدًا صارخًا على عجز الولايات المتحدة عن فرض نفوذها السياسي كما كانت تفعل قبل 30 عامًا. لقد حذر لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، من تزايد عزلة الغرب: “هناك قبول متزايد بحالة التفتت، وما هو أشد إزعاجًا ربما، أن هناك إحساسًا متناميًا بأن معسكرنا قد لا يكون الأفضل للارتباط به.”

واليوم، تواجه الولايات المتحدة هزيمة مذلة في أوكرانيا. فلم تحقق العقوبات أهدافها، بل شهدت روسيا نموًا اقتصاديًا مستقرًا يفوق ما حققه الغرب. وبدلًا من أن العزلة، أقامت علاقات اقتصادية أوثق مع الصين وعدد من البلدان الأساسية التي يُفترض أنها تدور في الفلك الأمريكي. بل إن بلدانًا مثل الهند والسعودية وتركيا وغيرها ساعدتها على الالتفاف على العقوبات.

لقد باتت الصين وروسيا الآن حليفين مقربين، موحدين في معارضتهما لهيمنة الولايات المتحدة على العالم، وقد جمعتا حولهما عددًا كبيرًا من البلدان الأخرى. وعندما تتأكد هزيمة الولايات المتحدة في أوكرانيا، ستكون لذلك نتائج هائلة وطويلة الأمد على العلاقات الدولية، مما سيضعف نفوذ الإمبريالية الأمريكية عالميًا بشكل أكبر.

سترسل هزيمة الناتو والولايات المتحدة في أوكرانيا رسالة قوية مفادها أن أقوى قوة إمبريالية في العالم لا يمكنها دائمًا فرض إرادتها. علاوة على ذلك، فإن روسيا ستخرج من هذه الحرب بجيش ضخم، مُجرب في أحدث أساليب وتقنيات الحروب الحديثة مع قاعدة صناعية عسكرية قوية.

تمثل سياسة ترامب في هذا السياق تحولًا حادًا عن سياسة الإمبريالية الأمريكية السابقة. فقد أدرك أن هذه الحرب ضد روسيا لا يمكن كسبها، ولذلك يسعى لسحب الولايات المتحدة منها. وهناك أيضًا حسابات مفادها أن عقد صفقة مع روسيا تعترف بمصالحها الأمنية (أي مصالح الإمبريالية الروسية) قد يُبعدها عن تحالفها الوثيق مع الصين، التي تُعتبر الخصم الرئيسي للإمبريالية الأمريكية على الساحة العالمية. لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الحسابات، فقد دفعت سياسات الغرب خلال السنوات الثلاث من الحرب بروسيا نحو الصين بشكل وثيق يصعب التراجع عنه. وتشير التصريحات والإجراءات الأخيرة من كلا الحكومتين الروسية والصينية إلى أن كلا الطرفين يعتبر هذا التقارب أمرًا استراتيجيًا.

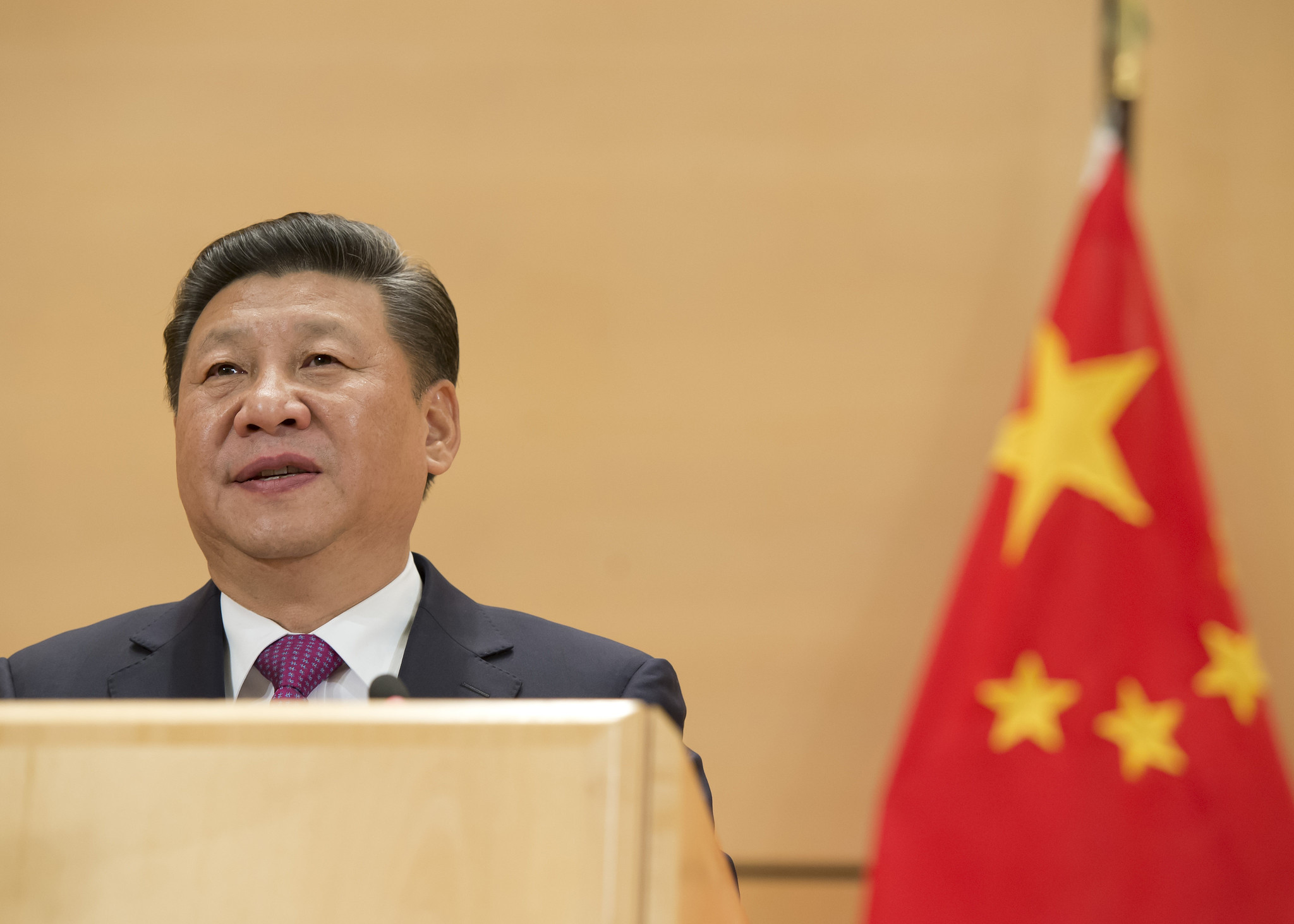

صعود الصين باعتبارها قوة إمبريالية

لقد شكل التحول السريع للصين من حالة التخلف الاقتصادي الشديد إلى بلد رأسمالي قوي لا يكاد يجد ما يوازيه في التاريخ الحديث. ففي فترة زمنية قصيرة بشكل مذهل، صعدت الصين إلى موقع يتيح لها تحدي قوة الإمبريالية الأمريكية الجبارة.

الصين اليوم لا تمت بصلة إلى الأمة الضعيفة شبه الإقطاعية وشبه المستعمَرة التي كانت عليها عام 1938. ففي الواقع، لم تعد الصين مجرد بلد رأسمالي، بل أصبحت تمتلك اليوم جميع سمات القوة الإمبريالية المستقلة بذاتها.

ومن المستحيل تفسير هذا التحول دون فهم الدور الحاسم الذي لعبته الثورة الصينية عام 1949، التي ألغت الإقطاع والرأسمالية وأرست أسس اقتصاد مخطط ومؤمم، وهو الشرط الأساسي السابق لتحويل الصين من أمة متخلفة شبه مستعمَرة إلى ما هي عليه اليوم كعملاق اقتصادي.

وباعتبارها وافدًا متأخرًا إلى الساحة العالمية، اضطرت الصين إلى أن تكافح للسيطرة على مصادر المواد الخام والطاقة لصناعتها، ومجالات استثمار لرأسمالها، ومسارات تجارية لوارداتها وصادراتها، وأسواق لتصريف منتجاتها. وقد حققت نجاحات ملحوظة في جميع هذه المجالات.

لقد كان صعود الصين خلال الـ30 عامًا الماضية نتيجة للاستثمار الضخم في وسائل الإنتاج والاعتماد على الأسواق العالمية. ففي البداية، استفادت من احتياطياتها الكبيرة من اليد العاملة الرخيصة لتصدير سلع مثل المنسوجات والألعاب إلى السوق العالمي.

أما اليوم، فهي اقتصاد رأسمالي متقدم تكنولوجيًا، يحتل موقعًا مهيمنًا عالميًا في سلسلة من الأسواق التقنية العالية (مثل السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية، والخلايا الكهروضوئية، ومكونات المضادات الحيوية، والطائرات المسيرة التجارية، والبنية التحتية لشبكات الاتصال الخلوي من الجيل الخامس (5G)، ومحطات الطاقة النووية، وغيرهم)، ليس فقط من حيث حجم المبيعات، بل أيضًا من حيث الابتكار.

كما أن الصين تُعد أيضًا رائدة عالميًا في مجال الروبوتات. فهي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث كثافة الروبوتات الصناعية، بواقع 470 روبوتًا لكل 10,000 عامل في قطاع التصنيع، رغم أن عدد عمالها في هذا القطاع يزيد عن 37 مليون عامل. وهذا يضعها خلف كوريا الجنوبية (1,012) وسنغافورة (770)، ومتقدمة على ألمانيا (429) واليابان (419)، مع تفوقها الواضح على الولايات المتحدة (295). وتعود هذه الأرقام إلى عام 2023، ومن المرجح أن تكون مرتبة الصين قد تحسنت منذ ذلك الحين، إذ إنها مثلت في عام 2023 نسبة 51% من جميع التركيبات الجديدة للروبوتات الصناعية على مستوى العالم.

وفي ما يتعلق بتصدير رأس المال، تحتل الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2023، مثلت الولايات المتحدة 32.8% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، بينما مثلت الصين وهونغ كونغ مجتمعَتين نسبة 20.1%. أما بالنسبة إلى مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم، فقد كانت حصة الولايات المتحدة 15.1% من المجموع العالمي، في حين بلغت حصة الصين وهونغ كونغ معًا 11.3%. رغم الهيمنة الأمريكية في هذا المجال، فقد مكن التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لتصدير رؤوس الأموال الصين، خلال العقدين الماضيين، من تحقيق درجة ملموسة من السيطرة على طرق التجارة البحرية وعلى إنتاج وتكرير المعادن الحيوية لغالبية التقنيات الحديثة. فالصين تهيمن على استخراج العناصر الأرضية النادرة عالميًا بنسبة 69%، وعلى تكريرها بنسبة 92%. كما تهيمن على تكرير معادن أساسية أخرى مثل الكوبالت (80%)، والنيكل (68%)، والليثيوم (60%). وإلى جانب ذلك، تمضي الصين في تعزيز سيطرتها على عمليات استخراج الاحتياطيات الكبرى، مثل الكونغو (حيث تسيطر على 15 من أفضل 19 منجمًا للكوبالت) والأرجنتين (43% من صادراتها من الليثيوم تذهب إلى الصين مقابل 11% إلى الولايات المتحدة). وقد كان ذلك جوهريًا ليس فقط في بسط الهيمنة على إنتاج القطاعات التكنولوجية الأساسية المذكورة أعلاه، بل أيضًا في فرض قيود معينة على تصدير هذه المعادن إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ورقة مساومة مهمة في مفاوضاتها مع ترامب حول الرسوم الجمركية.

وبسبب الطريقة التي تم بها استعادة الرأسمالية في الصين، فإن الدولة تؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد. وقد اتبعت سياسة واعية لتشجيع وتوفير التمويل لتطوير التكنولوجيا. وكان الهدف من برنامج “صنع في الصين 2025” هو تحقيق قفزة نوعية في الصناعات الرئيسية، وجعل البلاد مكتفية ذاتيًا وغير معتمدة على الغرب. وقد ارتفعت نفقات الصين في مجال البحث والتطوير بشكل كبير، وهي الآن تقارب ما تنفقه الولايات المتحدة.

ولم يتحقق هذا النجاح من دون خلق تناقضات وصراعات متزايدة مع الدول الرأسمالية الأخرى، مما أدى في نهاية المطاف إلى نشوب الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وفتح أسواق جديدة في ظل سياسة العولمة، اعتُبر نمو الاقتصاد الرأسمالي في الصين في البداية فرصة ذهبية في نظر الاقتصاديين والمستثمرين الغربيين.

تسابق المستثمرون الغربيون لتأسيس مصانع في الصين، حيث يتمكنوا من استغلال العمل الرخيص المعروض الذي بدا بلا نهاية. بين عامي 1997 و2019، حدث 36% من نمو المخزون الرأسمالي العالمي داخل الصين. وقد بلغ حجم تغلغل رأس المال الأمريكي في الصين حدًا جعل الاقتصادين يبدو وكأنهما ملتحمان لا ينفصلان.

وقد لعب النمو الاقتصادي في الصين دورًا حاسمًا في تطور الاقتصاد العالمي على مدى عدة عقود. ففي عام 2008، حتى البرجوازية الغربية كانت تأمل في أن تساعدها الصين على انتشال الاقتصاد العالمي من الركود. ومع ذلك، وكما أشرنا آنذاك، فإن لهذا النمو وجهًا سلبيًا خطيرًا ومهددًا بالنسبة لهم.

فالمصانع الصينية، التي تستعمل تكنولوجيا حديثة، ستنتج بالضرورة كميات هائلة من السلع الرخيصة التي لا بد من تصديرها، نظرًا إلى أن الطلب عليها داخل الصين نفسها ما يزال محدودًا. وقد أدى ذلك في نهاية المطاف إلى خلق مشكلات خطيرة للولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الغربية.

لقد انقلب كل شيء إلى نقيضه. وبدأ يطرح السؤال على نحو متزايد: مَن يساعد مَن؟ صحيح أن المستثمرين الغربيين كانوا يحققون أرباحًا كبيرة، لكن الصين كانت تؤسس قدرات تصنيعية متقدمة، وخبرة تكنولوجية، وبنية تحتية، وقوة عاملة ماهرة. وقد صار ذلك يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه تهديد، خاصة في الولايات المتحدة.

صارت الصين اليوم موردًا لا يمكن الاستغناء عنه للمصنعين العالميين، سواء فيما يخص المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل هواتف “آيفون”، أو السلع الرأسمالية والمكونات الأساسية. الصين هي المورد الأساسي لنحو 36% من واردات الولايات المتحدة، وتلبي أكثر من 70% من الطلب الأمريكي على تلك المنتجات.

لقد أصبحت الصين خصمًا ممنهجًا للولايات المتحدة على الساحة العالمية، وهذا هو المعنى الحقيقي لحرب ترامب التجارية ضدها. إنها صراع بين قوتين إمبرياليتين تسعيان لإثبات تفوق إحداهما على الأخرى في السوق العالمية.

وقد استخدمت واشنطن إجراءات قصوى لتحقيق ذلك، مثل حظر بيع الرقائق الدقيقة الأكثر تقدمًا للصين، ومنع بيع آلات الطباعة الضوئية المتطورة، وإقصاء شركات مثل هواوي من تقديم عروض لعقود البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس (5G) في عدة بلدان، وغير ذلك.

لكن محاولات الولايات المتحدة لعرقلة تطور الصين في التكنولوجيا المتقدمة جاءت بنتائج عكسية. فقد ردت الصين بتسريع جهودها لتحقيق الاعتماد على الذات. ورغم أنها ما زالت تواجه عنق زجاجة، خاصة لعدم امتلاكها أجهزة الطباعة الضوئية فائقة الدقة (EUV) المستخدمة في تصنيع أحدث المعالجات الدقيقة، فقد لجأت إلى حلول مبتكرة للتغلب على هذه العقبات جزئيًا.

صحيح أنه بالرغم من هذا التقدم، فإن هناك تناقضات عديدة في الاقتصاد الصيني. فإنتاجية العمل في الصين تنمو بفضل تطور العلم والصناعة والتكنولوجيا، في حين أنها راكدة منذ زمن طويل في أوروبا، ولم تسجل في الولايات المتحدة سوى نمو متواضع في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ما زالت إنتاجية العمل الصينية أقل بكثير من نظيرتها الأمريكية، وسيتطلب ردم هذه الفجوة وقتًا.

ومن المنطقي أيضًا أن المعدلات غير المسبوقة للنمو التي حققتها الصين في العقود الماضية لن تستمر. فالركود قد بدأ بالفعل. ففي تسعينيات القرن الماضي، كانت تنمو بنسبة 9% سنويًا، وصلت أحيانًا إلى 14%. وبين 2012 و2019 كانت تتراوح بين 6 و7%، والآن أصبحت قرابة 5%. ومع ذلك، ما تزال الصين تنمو أسرع من معظم الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة في الغرب.

وبطبيعة الحال، وبحكم تحولها إلى اقتصاد رأسمالي مدمج بعمق في السوق العالمية، ستواجه الصين عاجلًا أو آجلًا جميع المشاكل الملازمة لذلك النظام. وها هي تشهد بالفعل تفاوتًا إقليميًا في التنمية، إلى جانب تفاوت هائل في الدخل. كما ارتفعت البطالة في صفوف العمال المهاجرين والشباب.

وقد أدت حزم التحفيز الاقتصادي الضخمة، وسياسات كينزية أخرى، إلى تضخم في الدين. فدين الحكومة نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان 23% فقط في عام 2000، ارتفع إلى 60.5% في عام 2024. وهذا ارتفاع كبير، لكنه ما يزال أقل من معظم الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة. أما إجمالي الدين (الحكومي والشركات والأسر)، فقد بلغ 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا شك أن تصاعد الحمائية وتباطؤ التجارة العالمية سيؤثران على الصين. والطريقة الوحيدة لتجاوز هذه الأزمة هي دفع المزيد من فائض إنتاجها نحو السوق العالمية، وهو ما سيزيد من التوترات على الصعيد العالمي، ويعمق في الوقت ذاته أزمة النظام ككل.

في هذه المعركة الجبارة بين عملاقين اقتصاديين، يطرح السؤال بصراحة: من سينتصر؟ الصحافة الغربية مليئة بالتقييمات السلبية والتحذيرات القاتمة بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني.

غالبًا ما تسعى الصحافة الغربية إلى تقديم صورة سوداوية جدًا عن الاقتصاد الصيني – تمامًا كما تفعل تجاه الاقتصاد الروسي، الذي ما يزال رغم كل شيء يحقق معدل نمو صحي يتراوح بين 4 و5% سنويًا. وهذا لا يشير بأي حال إلى اقتصاد على وشك الانهيار.

لا شك أن الصين ليست بمنأى عن الأزمات، لكنها تملك أيضًا احتياطات كبيرة لمواجهة هذا التحدي والخروج منه بأقل ضرر مما يُروج له في الإعلام الغربي. وفوق كل ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أن الصين، رغم أنها دولة رأسمالية، ما تزال تتميز بسمات خاصة.

فهي في الواقع اقتصاد ما يزال يحتفظ بعناصر معتبرة من السيطرة والتدخل والتخطيط الحكومي. وهذا يصب في مصلحتها مقارنة ببلدان مثل الولايات المتحدة.

كما أن هناك عوامل سياسية وثقافية ونفسية مهمة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في أي صراع مع القوى الإمبريالية الأجنبية. فالشعب الصيني يحمل في ذاكرته مرارة طويلة من الخضوع والاستغلال والإذلال على يد الإمبريالية.

ومهما كان استيائه من طبقته السائدة، فإن كراهيته للإمبرياليين الأجانب أعمق بكثير، وقد تشكل سندًا قويًا للنظام في صراعه مع الولايات المتحدة.

لقد راقبت دوائر الحكم في الولايات المتحدة صعود الصين بذعر متزايد، واعتمدت موقفًا عدائيًا، تجلى من جهة في الزيادات التعريفية الفاحشة التي فرضها ترامب، ومن جهة أخرى في الاستفزازات المستمرة المتعلقة بتايوان.

المحرضون على الحرب في واشنطن لا يكفون عن اتهام الصين بالتخطيط لغزو جزيرة يعتبرها الصينيون متمردة وتابعة لهم شرعيًا.

لكن صانعي القرار في الصين هم رجال تعلموا فن الصبر في الدبلوماسية. وليسوا في حاجة إلى غزو تايوان. فهم يعلمون أن الجزيرة ستعود إلى الوطن الأم عاجلًا أو آجلًا. لقد انتظروا عقودًا لاستعادة هونغ كونغ من البريطانيين، ولا يرون سببًا يدفعهم لحل المشكلة عسكريًا على عجل.

فقط خطأ فادح من المحرضين على الحرب في واشنطن، أو قرار متهور من القوميين في تايوان بإعلان الاستقلال، يمكن أن يدفعهم إلى عمل عسكري. وفي مثل هذه الظروف، ستكون كل الأوراق في يد بكين.

فلا توجد أي إمكانية لأن تصمد تايوان طويلًا أمام القوة الساحقة للجيش والبحرية الصينية، المتمركزة على بعد أميال قليلة، في حين أن الولايات المتحدة ستضطر لنقل قوة كبيرة عبر محيط كامل في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

وفي كل الأحوال، لا شيء يشير إلى أن دونالد ترامب يسعى حاليًا إلى صراع عسكري مع الصين. فهو يفضل أساليب أخرى – فرض عقوبات مرهقة ورسوم جمركية عالية لإرغام الصين على الخضوع. لكن الصين لا تنوي الخضوع، لا في حرب اقتصادية، ولا في صراع عسكري.

حتى وقت قريب، كانت الصين تبسط نفوذها بشكل أساسي عبر الوسائل الاقتصادية، لكنها تعمل أيضًا على بناء قوتها العسكرية. فقد أعلنت مؤخرًا عن زيادة بنسبة 7.2% في الإنفاق الدفاعي. وهي تملك بالفعل جيشًا بريًا ضخمًا وقويًا، وتعمل حاليًا على تطوير قوة بحرية حديثة للدفاع عن مصالحها في البحار المفتوحة.

وتشير إحدى مقالات BBC الأخيرة إلى أن الصين تملك الآن أكبر أسطول بحري في العالم، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة. وليس صحيحًا أن قواتها المسلحة تعتمد على تكنولوجيا ومعدات قديمة. فالمقال نفسه يؤكد أن:

“الصين ملتزمة تمامًا بتطوير نمط من الحرب الذكية، أو أساليب عسكرية مستقبلية تعتمد على التكنولوجيا المدمرة – خصوصًا الذكاء الاصطناعي، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.”

ويضيف:

“وقد منحت أكاديمية العلوم العسكرية الصينية تفويضًا لضمان تحقق ذلك، من خلال ‘الاندماج المدني-العسكري’، أي ربط شركات التكنولوجيا في القطاع الخاص بالصناعة الدفاعية للدولة. وتشير التقارير إلى أن الصين قد بدأت بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي في الروبوتات العسكرية وأنظمة توجيه الصواريخ، وكذلك في الطائرات والزوارق غير المأهولة.”

فضلًا عن ذلك، تمتلك الصين واحدًا من أنشط برامج الفضاء في العالم. فهي، إلى جانب مهامها الأخرى، تخطط لبناء محطة فضاء على سطح القمر، وزيارة كوكب المريخ. وبغض النظر عن الأهمية العلمية البحتة لهذه المشاريع، فهي ترتبط بوضوح ببرنامج تسليح طموح للغاية.

إن تطور الرأسمالية في الصين أصبح الآن حقيقة قائمة. ومن غير المجدي إنكار ذلك. بل إن هذا التطور، من منظور الثورة العالمية، ليس سلبيًا بالضرورة، لأنه خلق طبقة عاملة هائلة، اعتادت على ارتفاع مستمر في مستوى معيشتها على مدى فترة طويلة. إنها طبقة عاملة فتية ونشيطة، غير منهكة بالهزائم، وغير مقيدة بمنظمات إصلاحية.

“الصين تنين نائم. دعها تنام، فإذا استيقظت فإنها ستهز العالم” – هكذا ينسب القول إلى نابليون. سواء قالها أم لا، فإنها تنطبق بالتأكيد على البروليتاريا الصينية القوية في الوقت الحاضر. قد تتأخر لحظة الحقيقة، لكن عندما تبدأ هذه القوة الجبارة بالحركة، فإنها ستُحدث انفجارًا زلزالي التأثير.

الموازنة بين القوى

إن التراجع النسبي للإمبريالية الأمريكية وصعود الصين قد أوجدا وضعًا تستطيع فيه بعض البلدان أن توازن بين القوتين وتكسب قدرًا صغيرًا من الاستقلالية يسمح لها بالسعي وراء مصالحها الخاصة، على الأقل على المستوى الإقليمي. ويشمل ذلك دولًا مثل تركيا والسعودية والهند وغيرها بدرجات متفاوتة.

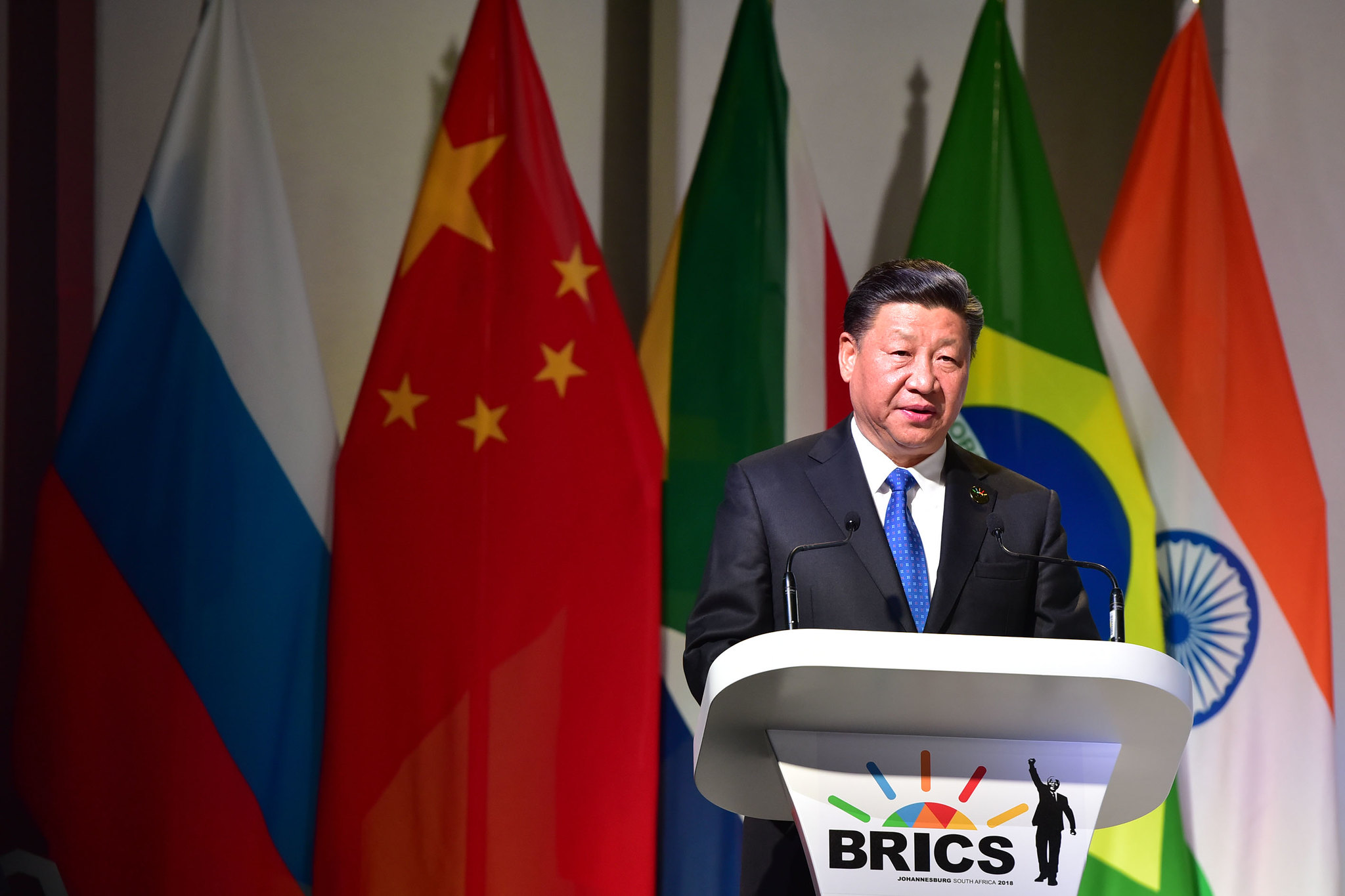

ويمثل صعود مجموعة البريكس، التي أطلقت رسميًا في عام 2009، محاولة من طرف الصين وروسيا لتعزيز موقعهما على الساحة العالمية، والدفاع عن مصالحهما الاقتصادية، وربط سلسلة كاملة من البلدان في دائرة نفوذهما.

وقد سرع تطبيق العقوبات الاقتصادية الواسعة من طرف الإمبريالية الأمريكية ضد روسيا من هذا المسار. فبمحاولتها إيجاد آليات لتجنب العقوبات والتغلب عليها، أقامت روسيا سلسلة من التحالفات مع بلدان أخرى، من بينها السعودية والهند والصين وأخرين.

لقد كشف فشل العقوبات، بدلًا من أن يبرهن على قوة الولايات المتحدة، عن حدود قدرة الإمبريالية الأمريكية على فرض إرادتها، ودفع عددًا من البلدان إلى التفكير في بدائل للهيمنة الأمريكية على المعاملات المالية. وقد توسعت عضوية مجموعة البريكس، إذ تمت دعوة بلدان جديدة أو تقدمت بطلبات للانضمام إليها.

عند تناول هذه المسألة، من المهم الحفاظ على حس النسبية. فرغم أهمية هذه التغيرات، فإن مجموعة البريكس مثقلة بمختلف أشكال التناقضات. فالبرازيل، رغم كونها جزءً من البريكس، فهي في الوقت نفسه عضو في مركوسور، تكتل التجارة الحرة في أمريكا الجنوبية، الذي يفاوض على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

أما الهند، فهي جزء من المجموعة، لكنها مترددة في السماح بانضمام أعضاء جدد، لأن ذلك سيقلل من وزنها داخل الكتلة. وهي أيضًا تتمتع بـ”شراكة استراتيجية” مع الولايات المتحدة، كما أنها عضو في تحالف كواد الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وتجري قواتها البحرية تدريبات عسكرية منتظمة مع الولايات المتحدة.

وما هو لافت هنا هو أن بلدًا مثل الهند، حليف للولايات المتحدة ومنافس للصين، قد لعب دورًا مهمًا في مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الأمريكية. إذ تشتري الهند النفط الروسي بسعر مخفض، ثم تعيد بيعه لأوروبا في شكل منتجات مكررة بسعر أعلى. وحتى الآن، قررت الولايات المتحدة عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الهند.

حتى اللحظة، لا تعد مجموعة البريكس أكثر من تحالف فضفاض. فالترهيب الإمبريالي الأمريكي ضد خصومه هو ما يدفعهم إلى الاقتراب من بعضهم البعض ويشجع آخرين على الانضمام.

أزمة أوروبا

بينما تعاني الولايات المتحدة من تراجع نسبي في قوتها ونفوذها على الصعيد العالمي، تتدهور القوى الإمبريالية الأوروبية القديمة – بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم – أكثر بكثير عن أيام مجدها السابقة، إلى مرتبة قوى عالمية من الدرجة الثانية. من الجدير بالذكر أن أوروبا، ككتلة إمبريالية، ضعفت بشدة خلال العقد الماضي. على سبيل المثال، أدت سلسلة من الانقلابات العسكرية إلى إخراج فرنسا من وسط أفريقيا ومن منطقة الساحل، لصالح روسيا بشكل كبير.

اتبعت القوى الأوروبية الإمبريالية الولايات المتحدة في حربها بالوكالة في أوكرانيا ضد روسيا، وهو أمر كان له تأثير مدمر على اقتصادها. منذ انهيار الستالينية في 1989-1991، تبنت ألمانيا سياسة توسيع نفوذها شرقًا وأقامت علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا. وقد استفادت الصناعة الألمانية من الطاقة الروسية الرخيصة. قبل حرب أوكرانيا، كان أكثر من نصف الغاز الطبيعي في ألمانيا، وثلث النفط، ونصف واردات الفحم تأتي من روسيا.

وكان هذا أحد أسباب نجاح الصناعة الألمانية عالميًا، إلى جانب تحرير سوق العمل (الذي نفذته الحكومات الاشتراكية الديمقراطية) والاستثمارات الضخمة في الصناعة في النصف الثاني من القرن الماضي. وهيمنة الطبقة السائدة الألمانية على الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة مع الصين والولايات المتحدة أكملت دورة إيجابية سمحت لألمانيا بالخروج دون أضرار تذكر من أزمة 2008.

كان الوضع مشابهًا للاتحاد الأوروبي ككل، حيث كانت روسيا أكبر مورد للبترول (24.8%) والغاز عبر الأنابيب (48%) والفحم (47.9%). أدت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بعد اندلاع الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، مما تسبب في التضخم وفقدان تنافسية الصادرات الأوروبية. في النهاية، اضطرت أوروبا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة ومنتجات النفط الروسية عبر الهند بأسعار أعلى بكثير.

في الواقع، ما يزال جزء كبير من الغاز في ألمانيا يأتي من روسيا، لكنه يأتي الآن في صورة غاز طبيعي مسال بسعر أعلى. إن الطبقات السائدة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أطلقت النار على أقدامها، وهي تدفع ثمنًا باهظًا. وتحت رئاسة بايدن، ردت الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين بحرب تجارية من خلال سلسلة من الإجراءات الحمائية والدعم الصناعي.

كان المجمع الاقتصادي الأوروبي، ولاحقًا الاتحاد الأوروبي، محاولة من القوى الإمبريالية الأوروبية الضعيفة للتكاتف بعد الحرب العالمية الثانية على أمل أن تكون لهم كلمة أكبر في السياسة والاقتصاد العالمي. لكن في الواقع، هيمنة رأس المال الألماني على الاقتصادات الأضعف الأخرى بقيت واضحة. رغم النمو الاقتصادي ودرجة من التكامل، بما في ذلك العملة الموحدة.

لكن الطبقات السائدة الوطنية المختلفة ما تزال موجودة ولكل منها مصالحها الخاصة. لا توجد سياسة اقتصادية مشتركة، ولا سياسة خارجية موحدة، ولا جيش واحد لتنفيذها. ففي حين كان رأس المال الألماني يعتمد على صادرات صناعية تنافسية ومصالحه تكمن في الشرق، كانت فرنسا تحصل على دعم زراعي كبير من الاتحاد الأوروبي وتتركز مصالحها الإمبريالية في المستعمرات الفرنسية السابقة، خاصة في أفريقيا.

إن أزمة الديون السيادية التي تلت ركود 2008 وصلت بالاتحاد الأوروبي إلى حده الأقصى، والآن الوضع أصبح أسوأ. يصور تقرير ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، أزمة الرأسمالية الأوروبية بصورة مقلقة، لكنه ليس بعيدًا عن الحقيقة. إن السبب الجوهري لعدم قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة مع خصومه الإمبرياليين هو أنه ليس كيانًا اقتصاديًا وسياسيًا موحدًا، بل تجميع لاقتصادات صغيرة ومتوسطة الحجم، لكل منها طبقة سائدة خاصة وصناعات وطنية وقوانين مختلفة. إن الاقتصاد الأوروبي يعاني من تصلب وقد تخلف عن منافسيه في نمو الإنتاجية.

تجاوزت قوى الإنتاج الدولة الوطنية، وهذه المشكلة حادة خصوصًا في الاقتصادات الأوروبية الصغيرة والمتطورة.

كان تراجع القوى الإمبريالية الأوروبية مخفيًا إلى حد كبير لأن الولايات المتحدة كانت تتحمل تكاليف الدفاع السياسي والعسكري عن أوروبا. فقد دعمت الإمبريالية الأمريكية أوروبا لمدة 80 عامًا تقريبًا، وأبقتها تحت سيطرتها، واستخدمتها حاجزًا ضد الاتحاد السوفياتي، وكان هذا ترتيبًا مفيدًا للرأسمالية الأوروبية، التي استطاعت بذلك تفويض جزء كبير من نفقات الدفاع إلى حليفتها القوية عبر المحيط الأطلسي.

هذا الوضع انتهى الآن. لقد قررت الإمبريالية الأمريكية تحت ترامب إدارة تراجعها النسبي بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتركيز الجهود على خصمها الرئيسي: الصين. إن مركز السياسة والاقتصاد العالمي لم يعد الأطلسي بل المحيط الهادئ، وهذا التحول كان قيد الإعداد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لكنه ظهر فجأة وبقوة.

هذا يمثل صدمة كبرى للعلاقات الدولية لا يمكن تجاهلها. إذا أرادت الولايات المتحدة التفاهم مع روسيا، فإن ذلك يضع الإمبريالية الأوروبية في موقف ضعيف للغاية. إن الولايات المتحدة لم تعد صديقة ولا حليفة. بعضهم ذهب إلى حد القول إن واشنطن تعتبر أوروبا الآن منافسًا أو حتى عدوًا.

على الأقل، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتمويل دفاع أوروبا. إن سحب المظلة الأمريكية كشف بوضوح كل نقاط ضعف الإمبريالية الأوروبية التي تراكمت عبر عقود من التراجع.

أزمة الرأسمالية الأوروبية لها تبعات سياسية واجتماعية مهمة. صعود قوى الشعبوية اليمينية والتشكيك في الاتحاد الأوروبي والقوى المناهضة للمؤسسات الحاكمة في جميع أنحاء القارة، هو نتيجة مباشرة لهذه الأزمة. والطبقة العاملة الأوروبية، التي ما تزال قوتها كبيرة وغير مهزومة، لن تقبل جولة جديدة من إجراءات التقشف وتسريحات جماعية دون مقاومة. إن المسرح معد لانفجار الصراع الطبقي.

الحرب في الشرق الأوسط

لا يمكن فهم الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلا في سياق الوضع العالمي. فقد تعرضت الإمبريالية الأمريكية لإضعاف في المنطقة، بينما تعززت روسيا والصين وإيران. لقد شعر الكيان الصهيوني بالتهديد. وكان هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول ضربة قوية للطبقة السائدة الإسرائيلية، حيث دمر أسطورة القوة التي لا تُقهر وطرح تساؤلات حول قدرة الدولة الصهيونية على حماية مواطنيها اليهود، وهي الحجة المحورية التي استخدمت لجمع الشعب خلف السلطة.

كما كشف الهجوم انهيار اتفاقيات أوسلو التي وقعت بعد انهيار الستالينية. كانت الاتفاقيات خدعة من البداية إلى النهاية، إذ لم تكن الطبقة السائدة الصهيونية تنوي أبدًا منح الفلسطينيين وطنًا حقيقيًا. لقد اعتبروا السلطة الفلسطينية مجرد أداة لتفويض مهام قمع الفلسطينيين. هذا أضعف حركة فتح والسلطة الفلسطينية، اللذين أصبحا ينظر إليهما على أنهما دمى إسرائيل، مما أدى إلى صعود حماس، التي رأى فيها كثيرون القوة الوحيدة التي تحارب من أجل الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ولكن في واقع الأمر، فإن أساليب حماس الرجعية أدخلت الفلسطينيين في طريق مسدود يصعب الخروج منه.

إن اتفاقيات إبراهام التي وقعت في 2020 تحت ضغط إدارة ترامب الأولى، كانت تهدف إلى تعزيز شرعية إسرائيل في المنطقة وتطبيع العلاقات التجارية مع البلدان العربية. وهو ما يعني دفن الطموحات الوطنية الفلسطينية، وهو أمر رحبت به الأنظمة العربية الرجعية. وكان هجوم 7 أكتوبر رد فعل يائس على ذلك.

قوبل الهجوم في البداية بفرحة الفلسطينيين، لكنه كان له عواقب مروعة. حيث منح نتنياهو، الذي كان يواجه موجة احتجاجات واسعة، ذريعة لإطلاق حملة إبادة في غزة. رأى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش ومن معهم في هجوم 7 أكتوبر فرصة ذهبية. فباسم “الأمن” و”السلامة” الإسرائيلية، سعوا إلى تنفيذ تطهير إثني بحق أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم. كما حاولوا إعادة تأكيد دورهم الإمبريالي في المنطقة عبر توسيع نطاق الحرب وفتح جبهات متعددة.

وبعد عام من القصف والتدمير، لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة: تحرير الرهائن وتدمير حماس. هذان الهدفان الحربيان متناقضين تمامًا. فالأول يتطلب تسوية تفاوضية مع حماس، بينما الثاني يستبعد أي إمكانية لمثل هذه المفاوضات. وقد ساد غضب واسع لأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن معنية إلا بتدمير عدوها. أدى ذلك إلى احتجاجات ضخمة في إسرائيل، وصلت إلى إضراب عام في سبتمبر 2024.

لم تكن طبيعة هذه التظاهرات تعبيرًا عن دعم القضية الفلسطينية، ولا عن معارضة الحرب بحد ذاتها. ومع ذلك، فإن حقيقة وجود هذا القدر من المعارضة الجماهيرية لرئيس الوزراء في خضم الحرب تعد مؤشرًا على عمق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.

فقد دفع انهيار دعم نتنياهو إلى تصعيد الوضع بغزو لبنان وهجوم على حزب الله، مع استفزازات مستمرة ضد إيران. وهو مستعد لإشعال حرب إقليمية قد تجبر الولايات المتحدة على التدخل إلى جانبه.

رغم خطر أن تؤدي المجازر في غزة إلى إثارة ثورات في الأنظمة العربية الرجعية (السعودية ومصر والأردن)، أكد بايدن دعمه “الثابت” لإسرائيل، واستغل نتنياهو هذا الدعم لتصعيد الحرب بغزو لبنان، وضربات جوية ضد إيران واليمن وسوريا، ثم غزو بري لسوريا.

على الرغم من أن الدافع الأساسي لنتنياهو في توسيع رقعة الصراع ليشمل إيران كان يتمثل في إنقاذه السياسي بسبب أزماته الداخلية، فإن من الواضح أن الحرب المحدودة التي دامت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي حظيت بدعم أوسع داخل الطبقة السائدة الإسرائيلية. فقد اعتبرت البرجوازية الصهيونية أن تعاظم نفوذ النظام الإيراني في المنطقة خلال الـ20 عامًا الماضية يشكل تهديدًا لإسرائيل. غير أن إيران كانت في موقع أكثر هشاشة بعد إزاحة نظام الأسد في سوريا وإضعاف كل من حزب الله وحماس بشكل كبير. لذلك، رأوا أن حربًا قصيرة قد تدمر البرنامج النووي الإيراني، أو حتى إسقاط النظام نفسه، هدفًا يستحق الدعم. لكن إسرائيل فشلت في تحقيق ذلك، وبات تكرار مواجهة عسكرية جديدة بين الطرفين مسألة وقت لا أكثر.

إن السقوط المفاجئ وغير المتوقع لنظام الأسد في سوريا غير ميزان القوى الإقليمي مرة أخرى. تركيا، رغم كونها قوة رأسمالية صغيرة عالميًا، لديها طموحات إقليمية كبيرة. لعب أردوغان ببراعة على صراع الإمبريالية الأمريكية مع روسيا لمصلحته.

عندما رأى أن إيران وروسيا (شريكاه في سوريا منذ 2016) منشغلتان (روسيا في أوكرانيا وإيران في لبنان)، قرر دعم هجوم جهاديي هيئة تحرير الشام في إدلب، ما أدى إلى انهيار كامل للنظام السوري. كان مستوى التآكل الذي أصابه بفعل العقوبات الاقتصادية والفساد والطائفية أعمق بكثير مما توقعه أي أحد. إن تقسيم سوريا الحالي هو استمرار لأكثر من 100 عام من التدخل الإمبريالي، منذ اتفاق سايكس بيكو.

لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الوطنية الفلسطينية، لكن هذا مستحيل في ظل الرأسمالية. إن مصالح الطبقة السائدة الصهيونية المدعومة من أقوى قوة إمبريالية في العالم تمنع إنشاء وطن فلسطيني حقيقي أو حق عودة اللاجئين.

من الناحية العسكرية، لا يمكن للفلسطينيين هزيمة إسرائيل التي تمتلك تكنولوجيا عسكرية حديثة واستخبارات متفوقة مدعومة بالكامل من الولايات المتحدة.

فما هي القوى الأخرى التي يمكن للفلسطينيين الاعتماد عليها؟ لا ثقة في الأنظمة العربية الرجعية التي تدعي خدمة القضية الفلسطينية بالكلام لكنها تخونها وتتعاون مع إسرائيل والإمبريالية في كل خطوة.

إن الأصدقاء الحقيقيون للفلسطينيين هم الشارع العربي: الطبقات العاملة والفلاحون والتجار الصغار والفقراء في المدن والريف. لكن مهمتهم العاجلة هي مواجهة حكامهم الرجعيين، وهذا يطرح سؤال إلغاء الرأسمالية عبر تأميم أملاك ملاك الأراضي والبنوك والرأسماليين. بدون ذلك، لا يمكن للثورة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن تنتصر.

يوجد في المنطقة طبقة عاملة قوية، خصوصًا في مصر وتركيا، وكذلك في السعودية ودول الخليج والأردن. إن انتفاضة ناجحة في أي من هذه البلدان، توصل الطبقة العاملة إلى السلطة، ستغير ميزان القوى وتخلق شروطًا أفضل لتحرير الفلسطينيين وتمهيد الطريق لحرب ثورية ضد إسرائيل، التي ستكون نتيجة حتمية عن هذا الوضع.

لا يمكن إسقاط إسرائيل وطبقتها الصهيوينة السائدة إلا بتقسيم السكان على أساس طبقي. على الرغم من أن هذا يبدو بعيدًا الآن، إلا أن الحروب المستمرة قد تدفع بعض قطاعات الشعب الإسرائيلي إلى الاستنتاج أن الحل الوحيد للسلام هو حل عادل للقضية الوطنية الفلسطينية.

دون منظور تغيير ثوري اشتراكي، فإن الحروب اللانهائية التي تخوضها الحكومات الرجعية بإملاء من القوى الإمبريالية لن تحل شيئًا. إن الاتفاقيات المؤقتة للهدنة والسلام لن تمهد إلا لحروب جديدة. لكن عدم الاستقرار العام، سببًا ونتيجة للحروب، سيخلق ظروف حركة ثورية جماهيرية في المستقبل القريب.

إن الثورة الفلسطينية ستنتصر ثورة اشتراكية وجزءً من انتفاضة عامة للفقراء من العمال والفلاحين ضد الأنظمة الرجعية في المنطقة، أو لن تنتصر أبدًا. تمتلك بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثروات هائلة غير مستغلة يمكن أن تضمن مجتمعًا مزدهرًا. لكن تاريخها منذ ما يسمى بالاستقلال كان كابوسًا لغالبية الناس، حيث أثبتت البرجوازية عجزها عن حل أي من المشاكل الجوهرية.

لقد لعب الستالينيون دورًا سامًا، عبر نظرية “المرحلتين” الزائفة التي تفصل الثورة البروليتارية عن الثورة الديمقراطية البرجوازية، مما أدى إلى هزائم متتالية، وصعود دكتاتوريات رجعية، وتطرف ديني في عدد من البلدان. فقط الثورة الاشتراكية المنتصرة يمكن أن تضع حدًا لهذا الكابوس.

إن الفدرالية الاشتراكية فقط هي الحل الدائم للمسألة القومية. ستضمن لجميع الشعوب — الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين والكرد والأرمن وغيرهم — حق العيش بسلام ضمنها. وستتحقق إمكانات المنطقة الاقتصادية عبر خطة إنتاج اشتراكية مشتركة. وسيصبح الفقر والبطالة من الماضي، وعلى هذا الأساس وحده يمكن تجاوز الكراهية الوطنية والدينية القديمة لتصبح ذكرى كحلم سيء.

هذا هو الأمل الحقيقي الوحيد لشعوب الشرق الأوسط.

سباق التسلح والعسكرة

تاريخيًا، كانت أي تغييرات جوهرية في القوة النسبية بين القوى الإمبريالية تُحسم بالحرب، لا سيما الحربين العالميتين في القرن العشرين. لكن اليوم، وجود الأسلحة النووية يمنع اندلاع حرب عالمية مفتوحة في الفترة القادمة.

إن الرأسماليين يذهبون إلى الحرب لتأمين الأسواق ومجالات الاستثمار ومناطق النفوذ. وحرب عالمية اليوم ستؤدي إلى دمار شامل للبنية التحتية والحياة، ولن يستفيد منها أي طرف. لن تقع حرب عالمية إلا في ظل حاكم بونابارتي متهور يسيطر على قوة نووية كبرى، وهذا لن يكون ممكنًا إلا بعد هزائم حاسمة للطبقة العاملة، وهو أمر ليس في الأفق القريب.

مع ذلك، يهيمن الصراع بين القوى الإمبريالية، المتمثل في الصراع من أجل إعادة تقسيم الكوكب، على الوضع العالمي الحالي. يظهر هذا الصراع في حروب إقليمية متعددة تتسبب في دمار واسع ومقتل عشرات الآلاف، وفي تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية. لقد شهد العام الماضي أكبر عدد من الحروب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأدى هذا إلى سباق تسلح جديد ونمو العسكرة في البلدان الغربية، وزيادة الضغط عليهم لإعادة بناء وتجهيز وتحديث جيوشهم. تخطط الولايات المتحدة لإنفاق حوالي 1.7 تريليون دولار على مدى 30 عامًا لتحديث ترسانتها النووية، وقررت نشر صواريخ كروز على الأراضي الألمانية للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.

تتزايد الضغوط على جميع بلدان الناتو لزيادة الإنفاق العسكري. فقد أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 7.2% في ميزانية دفاعها، بينما شهدت روسيا في 2024 زيادة قدرها 40% في الإنفاق العسكري، ليصل إلى 32% من إجمالي الإنفاق الاتحادي و6.68% من الناتج المحلي الإجمالي. لقد بلغت النفقات العسكرية العالمية في 2023 حوالي 2.44 تريليون دولار، بزيادة 6.8% مقارنة بعام 2022، وهو أكبر ارتفاع منذ 2009 وأعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

هذه مبالغ ضخمة من الأموال، ناهيك عن هدر القوى العاملة والتطور التكنولوجي الذي كان يمكن استثماره في مجالات اجتماعية ضرورية. وهذا جانب يجب على الشيوعيين التأكيد عليه في خطابهم الدعائي والتحريضي.

سيكون مخلًا القول إن الرأسماليين يخوضون سباق التسلح لتحفيز النمو الاقتصادي، فالنفقات العسكرية بطبيعتها تضخمية، وأي تأثير اقتصادي يكون قصير الأمد ويعوض بتخفيضات في قطاعات أخرى. على المدى الطويل، تعد مصيدة للاقتصاد الإنتاجي، إذ تمتص فائض القيمة. إن السبب الحقيقي هو الصراع بين القوى الإمبريالية على إعادة تقسيم العالم، والذي يغذي زيادة الإنفاق العسكري. إن الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية تؤدي حتمًا إلى صراعات بين القوى وفي النهاية إلى الحرب.

لقد صار النضال ضد العسكرة والإمبريالية نقطة محورية في عصرنا. نحن معارضون بحزم للحروب الإمبريالية وللإمبريالية نفسها، لكننا لسنا دعاة سلميين. علينا أن نؤكد أن السلام الحقيقي لا يمكن ضمانه إلا بإلغاء النظام الرأسمالي الذي ينتج الحروب.

تسابق الرأسمالية الأوروبية نحو إعادة التسلح

في حالة أوروبا، يأتي التوجه نحو العسكرة وزيادة الإنفاق العسكري نتيجة لتقوية الإمبريالية الروسية التي تخرج منتصرة من حرب أوكرانيا، وانسحاب الدعم العسكري الأمريكي، ومحاولة القوى الأوروبية إثبات أنها ما تزال فاعلة على الساحة العالمية.

لقد بلغ الإنفاق العسكري الروسي لعام 2024 حوالي 13.1 تريليون روبل (145.9 مليار دولار)، وهو ما يمثل 6.68% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، بزيادة تجاوزت 40% مقارنة بالعام السابق. وعند تعديل هذا الرقم وفقًا لتعادل القوة الشرائية، يصبح الإنفاق الروسي قريبًا من 462 مليار دولار.

في المقابل، زادت أوروبا بشكل كبير من إنفاقها العسكري بنسبة 50% بالقيمة الاسمية منذ 2014، ليصل الإجمالي الجماعي إلى 457 مليار دولار في 2024. وبالنظر إلى تعادل القوة الشرائية، يظهر أن روسيا تتفوق على أوروبا كاملة من حيث القدرة على شراء المعدات العسكرية مثل الدبابات والمدفعية والذخيرة، أي أن روسيا تتفوق عسكريًا على أوروبا في الميدان.

تتفوق روسيا أيضًا على حلف الناتو بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة، من حيث إنتاج الذخيرة والصواريخ والدبابات. ووفقًا لتقديرات استخبارات الناتو، تنتج روسيا 3 ملايين ذخيرة مدفعية سنويًا. في حين أن حلف الناتو بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديه القدرة على إنتاج 1.2 مليون فقط، أي أقل من نصف الرقم الروسي.

لقد أدت حرب أوكرانيا إلى تغيير جذري في أساليب القتال. إن الحرب دائمًا ما تكون مختبرًا لتقنيات وتكتيكات جديدة تُجرب وتُطور بسرعة على أرض المعركة. شهدنا ظهور أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة (البرية والبحرية والجوية) وتقنيات المراقبة الإلكترونية والتشويش وغيرها.

إن الجيشين الوحيدين اللذين يمتلكان خبرة عملية في استخدام هذه الأساليب الجديدة هما جيشا أوكرانيا وروسيا. إن الغرب متأخر جدًا في جميع هذه المجالات. لقد غيرت حرب أوكرانيا ميزان القوى العسكري بشكل جذري لصالح روسيا.

لكن هذا لا يعني أن روسيا تنوي غزو أوروبا، أو حتى أجزاء منها. هذا “التهديد” الذي تضخمه الطبقات السائدة هو ذريعة لزيادة الإنفاق العسكري وتبرير القمع الداخلي. إن روسيا لا تريد غزو غرب أوكرانيا، وهي مهمة أكثر تكلفة وتعقيدًا من الحملة العسكرية الحالية، ناهيك عن غزو بلدان الناتو.

إن التهديد الحقيقي من منظور الرأسمالية الأوروبية ليس غزوًا عسكريًا مباشرًا، بل أن تتخلى الولايات المتحدة عنها أو تقلل من دعمها، في حين تظل أوروبا مجاورة لإمبريالية روسية قوية تخرج من الحرب معززة.

تمتلك روسيا نفوذًا كبيرًا عسكريًا وطاقيًا، وتؤثر بشكل قوي في السياسة الأوروبية. بلدان مثل المجر وسلوفاكيا خرجتا بالفعل عن خط التوجه الأطلسي الذي تهيمن عليه القوى الأوروبية الكبرى. كما تنمو قوى سياسية في بلدان أخرى (ألمانيا والنمسا ورومانيا والتشيك وإيطاليا) تميل نحو نفس الاتجاه بدرجات متفاوتة.

ما تدافع عنه الإمبريالية الأوروبية ليس حياة الناس وأمنهم، بل أرباح شركاتها المتعددة الجنسيات وطموحات طبقاتها السائدة الإمبريالية الجشعة. إن روسيا تمثل منافسًا للرأسمالية الألمانية في أوروبا الشرقية والوسطى، ومنافسًا للإمبريالية الفرنسية في أفريقيا.

إن الأزمة الطويلة التي تعاني منها الرأسمالية الأوروبية تعني أنها بمجرد انسحاب الحماية الأمريكية، لن تتمكن من الصمود وحدها. إنها مهددة بالتقسيم بين مصالح متصارعة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. تتزايد النزعات الانفصالية، حيث تبدأ كل طبقة رأسمالية بالمطالبة بمصالحها الوطنية الخاصة، وقد تؤدي هذه النزعات في نهاية المطاف إلى تفكك الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد العالمي: من العولمة إلى الحروب التجارية والحمائية الاقتصادية

لقد أدى فرض ترامب للتعريفات الجمركية الواسعة في 2 أبريل إلى نقطة تحول في الاقتصاد العالمي، لكن عملية تباطؤ العولمة والاتجاه نحو الحمائية بدأت قبل ذلك.

كان الركود العالمي في 2008 منعطفًا هامًا في أزمة الرأسمالية. قبل الأزمة، كان الاقتصاد العالمي ينمو بنحو 4% سنويًا، ثم انخفض النمو إلى 3% بين أزمة 2008 وصدمة جائحة كورونا في 2020، وقبل فرض ترامب للتعريفات الجمركية كان النمو قد تراجع إلى حوالي 2%، وهو أدنى معدل نمو في ثلاثة عقود.

في الحقيقة، لم يتعاف الاقتصاد العالمي تمامًا من ركود 2008. شهدت تلك الفترة ضخًا هائلًا لإنقاذ البنوك، وكانت إجراءات يائسة لإنقاذ القطاع المالي. تراكمت ديون وعجز مالي ضخم لدى الدول الأوروبية، واضطرت لتنفيذ سياسات تقشف، فكان عبء الأزمة يقع على الطبقة العاملة.

لقد استجابت الطبقة السائدة بحالة هلع عبر برنامج هائل للتيسير الكمي (طباعة النقود)، وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية أو حتى سالبة، لكن ذلك لم يحقق انتعاشًا حقيقيًا، إذ تراكمت الديون على الأسر ولم يوجد استثمار منتج في قطاع الإنتاج، فتم تضخيم فقاعات مالية في الأسهم والعملات الرقمية.

لقد أدت إجراءات التقشف هذه إلى موجة احتجاجات عالمية في 2011: ثورات شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حركة “احتلوا” في الولايات المتحدة، حركة “المُستنكرين” في إسبانيا، حركة ميدان سينتاجما في اليونان، وغيرها.

كان ذلك تعبيرًا عن سخط متزايد ضد النظام الرأسمالي الذي جعل الطبقة العاملة تدفع ثمن إنقاذ البنوك، مما أفقد المؤسسات البرجوازية مصداقيتها. انعكس ذلك سياسيًا في صعود نوع جديد من اليسار الإصلاحي منذ 2015، مثل بوديموس في إسبانيا وسيريزا في اليونان وكوربين في بريطانيا وميلانشون في فرنسا وساندرز في أمريكا، و”الحكومات التقدمية” في أمريكا اللاتينية.

لقد جذبت هذه القوى الجماهير بسبب معارضتها الظاهرية للتقشف، لكن السيرورة انتهت بكشف محدودية الإصلاحية: خيانة سيريزا ودعم ساندرز لهيلاري كلينتون وانهيار حركة كوربين ودخول بوديموس في ائتلاف حكومي.

في البلدان الخاضعة لهيمنة الإمبريالية، شهدنا انتفاضات وثورات جماهيرية (بورتو ريكو وهايتي وإكوادور وتشيلي والسودان وكولومبيا وغيرهم). كما كانت التعبئة الجماهيرية في كتالونيا عامي 2017 و2019 جزءً من نفس الاتجاه.

لكن غياب قيادة حقيقية حال دون الإطاحة بالرأسمالية، رغم إمكانية ذلك.

وقد جاءت جائحة كوفيد-19 في 2020 كصدمة خارجية في وقت كان الاقتصاد متجهًا نحو ركود جديد، بعد أنه لم يتعافَ من أزمة 2008 بالكامل. لقد دفعت هذه الصدمة الاقتصاد العالمي إلى حافة الانهيار.

مرة أخرى، لجأت الطبقة السائدة إلى إجراءات يائسة لمنع انفجار اجتماعي. في البلدان الرأسمالية المتقدمة، دُفعت أجور للعمال من أجل البقاء في المنازل بتكلفة ضخمة على المالية العامة المثقلة بالديون.

خلال 15 عامًا الماضية، فشلت محاولات متكررة لتحفيز الاقتصاد العالمي، عبر ضخ سيولة ضخمة وأسعار فائدة منخفضة قياسية (2009-2021) وإجراءات طوارئ أخرى، في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي. فرغم الوفرة النقدية، لم يستثمر الرأسماليون.

إن السبب الرئيسي هو أن الرأسماليين يحتاجون إلى سوق لبيع منتجاتهم لتحقيق أرباح. إن تراكم الديون يعني أن الأسر والشركات غير قادرة على زيادة الاستهلاك.

لقد وصل إجمالي ديون الأسر والدول والشركات في العالم إلى حوالي 313 تريليون دولار، أو ما يعادل 330% من الناتج العالمي، ارتفاعًا من 210 تريليون قبل عقد من الزمن.

إن الديون تعكس أن النظام وصل إلى حدوده القصوى وتعمل كحاجز هائل أمام أي تطور إضافي. إن ارتفاع مستويات الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة قد دفع العديد من البلدان التابعة إلى حافة الانهيار، وسيتبعها المزيد.

كان لجائحة كورونا تأثير عميق على وعي الشعوب، إذ كشفت عن عجز النظام الرأسمالي المبني على الربح الخاص عن التعامل مع أزمة صحية كبيرة، وكيف كانت أرباح شركات الأدوية أهم من حياة الإنسان.

في التسعينيات وأوائل الألفية، شهد الاقتصاد العالمي نموًا نسبيًا، رغم أن معدل النمو كان أقل بكثير من فترة الازدهار بعد الحرب العالمية الثانية (1948-1973) التي شهدت تطورًا كبيرًا في قوى الإنتاج. ويضاف إلى ذلك أن النمو الاقتصادي قبل أزمة 2008 كان معتمدًا على توسع الائتمان و”العولمة”، وهو ما مكن النظام من تجاوز حدوده جزئيًا ولمدة مؤقتة. كانت العولمة تعني توسع التجارة العالمية وخفض الحواجز الجمركية وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية وفتح أسواق جديدة وفرص استثمار في البلدان الواقعة تحت هيمنة الإمبريالية.

لكن الآن، تحولت كل هذه العوامل إلى نقيضها. توسع الائتمان والسيولة تحول إلى جبل من الديون.

كانت العولمة واحدة من القوى الدافعة للنمو الاقتصادي بعد انهيار الستالينية في روسيا وعودة الرأسمالية في الصين واندماجها في الاقتصاد العالمي. أما الآن، فنشهد حواجز جمركية وحروبًا تجارية بين الكتل الاقتصادية الكبرى (الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، وكل واحدة تحاول إنقاذ اقتصادها على حساب الأخرى.

في عام 1991، مثلت التجارة العالمية 35% من الناتج العالمي، وهو رقم ظل مستقرا منذ عام 1974، ثم شهد نموًا حادًا حتى وصل إلى 61% في 2008، لكنه منذ ذلك الحين ظل راكدًا.

قبل جولة التعريفات الجمركية الأخيرة، توقع صندوق النقد الدولي نمو التجارة العالمية بمعدل 3.2% سنويًا على المدى المتوسط، وهو أقل بكثير من معدل نمو 4.9% سنويًا في الفترة 2000-2019. لم تعد التجارة العالمية عامل نمو كما كانت سابقًا، بل عكس الاتجاه.

كانت ميول الحمائية الاقتصادية، بوصفها واحدة من أعراض الأزمة الرأسمالية، تتراكم منذ فترة. ففي عام 2023، فرضت الحكومات حول العالم 2,500 إجراء حمائي (حوافز ضريبية وإعانات مستهدفة وقيود تجارية)، وهو ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال قبل خمس سنوات.

في فترة رئاسة ترامب الأولى، اتخذت الولايات المتحدة موقفًا حمائيًا عدوانيًا، ليس فقط ضد الصين بل ضد الاتحاد الأوروبي أيضًا، واستمر هذا الاتجاه تحت حكم بايدن. فقد أصدر بايدن عدة قوانين مثل “CHIPS” وقانون تقليل التضخم، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الإنتاج الأمريكي على حساب الواردات من بقية العالم. منذ إعادة انتخاب ترامب، تسارعت كل هذه الاتجاهات نحو الحمائية الاقتصادية، وبلغت الآن حد حرب تجارية مفتوحة.

يرافق تصاعد الحمائية الاقتصادية وتنفيذ التعريفات الجمركية صدمة جديدة للاقتصاد العالمي، تضاف إلى آثار الجائحة وحرب أوكرانيا. هذا يزيد الضغوط التضخمية المستمرة – بالإضافة إلى تمويل العجز والإنفاق العسكري والتغيرات الديموغرافية والتغير المناخي – ويضعف الطلب أيضًا.

إن الوضع الاقتصادي هش جدًا، وهناك احتمال قوي لوقوع ركود جديد في الفترة القادمة، ولا يمكن استبعاد احتمال وقوع كساد اقتصادي عميق.

تعريفات ترامب

يعد التحول الحاد لترامب نحو الحمائية الاقتصادية وحرب التجارة المفتوحة مع الصين تعبيرًا عن أزمة الرأسمالية الأمريكية. فهو يعترف بأن شركات التصنيع الأمريكية غير قادرة على المنافسة في السوق العالمية دون تدخل الدولة. وفي الوقت نفسه، تمثل الحمائية الاقتصادية وسيلة للبلدان الرأسمالية لجعل بلدان أخرى تدفع ثمن الأزمة. شعار “أمريكا أولًا” يعني بالضرورة “بقية العالم أخيرًا”.

يسعى ترامب من خلال الإجراءات الحمائية الواسعة التي يتخذها إلى تحقيق عدة أهداف:

- معاقبة واردات السلع المصنعة وبالتالي إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.

- إيقاف صعود الصين باعتبارها منافس اقتصادي.

- استخدام عائدات التعريفات الجمركية لتخفيف العجز في الميزانية الأمريكية، مما يمكنه من الحفاظ على تخفيضات الضرائب.

- استغلال التعريفات كأداة للمساومة في المفاوضات مع البلدان الأخرى لاستخلاص تنازلات سياسية واقتصادية.

صحيح أن بعض الشركات أعلنت عن استثمارات داخل الولايات المتحدة كطريقة للتحايل على التعريفات والحفاظ على دخول السوق الأمريكية (أكبر سوق استهلاكية في العالم). ولكن إقامة مصانع جديدة هو أمر يستغرق وقتًا، وأي مكاسب من حيث الوظائف الجديدة من المحتمل أن تُبتلع بتأثير التعريفات على سلاسل التوريد على المدى القصير.

اليوم، وبعد 30 عامًا من العولمة، أصبحت سلاسل التوريد طويلة جدًا، حيث تتخصص بلدان مختلفة في أجزاء مختلفة من العملية الإنتاجية. إن صناعة السيارات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا متكاملة للغاية، حيث تعبر قطع الغيار الحدود عدة مرات قبل أن يتم تجميعها تدريجيًا في بلدان مختلفة. أي محاولة لتقليص هذه السلاسل ستؤدي إلى اضطرابات فورية في الاقتصاد، ما سيجعل المنتجات أغلى أو حتى نادرة في بعض الحالات. وعدم اليقين الناتج عن استخدام ترامب للتعريفات كأداة تفاوضية يؤثر سلبًا أيضًا على قرارات الاستثمار.

إن الاقتصادين الأمريكي والصيني مرتبطين بعمق ويعتمدان على بعضهما البعض. لا يوجد بديل عملي حاليًا للصناعة الصينية في السوق الأمريكية — فالسلع الصينية معقولة التكلفة وعالية الجودة. الجهود لإزالتها من السوق الأمريكية، كما يحاول ترامب، من المرجح أن تسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة قبل أن يبدأ أي انتعاش للتصنيع الأمريكي، إن حدث ذلك أصلًا.

أي محاولة لفك هذا الارتباط سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي ككل. لنذكر أن الاتجاه نحو الحمائية بعد عام 1929 هو الذي دفع العالم من الركود الاقتصادي إلى الكساد الكبير. فقد انخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 25% بين 1929 و1933، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة مباشرة لارتفاع الحواجز التجارية.

لفترة طويلة، سمحت العولمة للنظام الرأسمالي بتجاوز حدود الدولة القومية جزئيًا ومؤقتًا. تمثل الحمائية محاولة لحصر القوى الإنتاجية ضمن حدود الدولة القومية الضيقة، لإعادة تأكيد هيمنة الإمبريالية الأمريكية على الآخرين. كما حذر تروتسكي في ثلاثينيات القرن الماضي:

“على جانبي الأطلسي يُهدر قدر لا بأس به من الطاقة الذهنية في محاولة حل المعضلة العويصة المتمثلة في كيفية إعادة التمساح إلى بيضة الدجاجة. القومية الاقتصادية الحديثة بشكل مفرط محكومة بالفشل بسبب طبيعتها الرجعية، فهي تؤخر وتخفض القوى الإنتاجية للبشر.” (القومية والحياة الاقتصادية، 1934)

وكما كان متوقعًا، يستجيب قادة النقابات في كل مكان للحمائية الاقتصادية بالانحياز إلى طبقاتهم السائدة “للدفاع عن الوظائف” في بلدانهم. يجب على الشيوعيين أن يقفوا من منظور طبقي أممي مستقل. إن عدو الطبقة العاملة هو الطبقة السائدة، خصوصًا طبقتنا السائدة في بلدنا، وليس العمال في البلدان أخرى.

في مواجهة إغلاق المصانع، يجب أن نرفع شعار “الاحتلال”. بدلًا من المزيد من إنقاذات الدولة للشركات الخاصة، نطالب بفتح دفاتر الحسابات وتأميمها تحت سيطرة العمال. إذا لم تستطع المصانع تحقيق الربح في ظل الرأسمالية، فيجب مصادرتها وإعادة تأهيلها وتوظيفها لخدمة الأغراض الاجتماعية المفيدة، في ظل خطة إنتاج ديمقراطية. لا التجارة الحرة ولا الحمائية الاقتصادية في مصلحة الطبقة العاملة. فهما مجرد سياسات اقتصادية مختلفة تحاول الطبقة السائدة من خلالهما التعامل مع أزمات الرأسمالية. بديلنا هو إسقاط النظام الذي يسبب هذه الأزمات.

أزمة شرعية المؤسسات البرجوازية

أدت أزمة الرأسمالية باعتبارها نظامًا اقتصاديًا لم يعد قادرًا على تطوير القوى الإنتاجية بشكل ملموس، وبالتالي عاجزًا عن تحسين مستويات المعيشة من جيل إلى جيل، إلى أزمة عميقة ومتزايدة في شرعية جميع المؤسسات السياسية البرجوازية.

هناك استقطاب فاحش يزداد اتساعًا بين القلة الغنية من أصحاب المليارات الذين يتزايد ثراؤهم وأعداد متزايدة من الطبقة العاملة التي تجد صعوبة متزايدة في تدبير أمورها المعيشية، ومواجهة إجراءات التقشف، وانخفاض القوة الشرائية للأجور بسبب التضخم، وارتفاع فواتير الطاقة، وأزمة السكن، وغيرها.

وسائل الإعلام والسياسيون والأحزاب السياسية الراسخة والبرلمانات والقضاء، كلها تُرى على أنها تمثل مصالح نخبة ضيقة ومميزة، تتخذ قرارات للدفاع عن مصالحها الأنانية الضيقة بدلًا من خدمة حاجات الأغلبية.

وهذا أمر شديد الدلالة، إذ أن الطبقة السائدة في الظروف العادية تحكم من خلال هذه المؤسسات التي يُنظر إليها عادة على أنها تمثل “إرادة الأغلبية”. والآن، بات هذا الأمر محل شك من شرائح متزايدة في المجتمع.

بدلًا من الآلية الطبيعية للديمقراطية البرجوازية التي تهدف إلى تخفيف التناقضات الطبقية، أصبحت فكرة العمل المباشر لتحقيق الأهداف تُقبل أكثر فأكثر. فقد حذر مقال في صحيفة “لوموند” ماكرون في فرنسا من أن منعه الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب من تشكيل حكومة قد يدفع الشعب إلى استنتاج أن الانتخابات بلا فائدة. وفي الولايات المتحدة، يعتقد واحد من كل أربعة أشخاص أن العنف السياسي قد يكون مبررًا من أجل “إنقاذ” البلاد، مقارنة بنسبة 15% قبل عام واحد فقط. وفي هذا الصدد، من المهم تسليط الضوء على تصاعد النزعات الإرهابية في الولايات المتحدة. ففي غضون بضعة أشهر فقط، شهدنا مقتل المدير التنفيذي لشركة “United Healthcare ” على يد لويجي مانجيوني احتجاجًا على استغلال شركات الرعاية الصحية الخاصة الكبرى، واغتيال موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن على يد ناشط مؤيد لفلسطين، واغتيال نائبة ديمقراطية في الكونغرس وزوجها في مينيسوتا، إلى جانب هجوم آخر في اليوم نفسه استهدف سيناتورًا ديمقراطيًا في مينيسوتا أيضًا. وقد ارتكب المتطرفون اليمينيون الجريمة الأخيرة. إن هذا التكرار لظاهرة الإرهاب السياسي في الولايات المتحدة يعكس حالة الاضطراب العميق والتناقضات الهائلة التي تعصف بالمجتمع الأمريكي.

إن صعود الديماغوجيين المناهضين للنظام مؤشر على تآكل شرعية الديمقراطية البرجوازية ومؤسساتها. في الماضي، كان عندما يفقد حزب يميني شرعيته يحل محله حزب اشتراكي ديمقراطي “يساري”، وعندما يفقد الأخير شرعيته يحل محله حزب محافظ. لكن الآن لم تعد هذه عملية تلقائية.

بدلًا من ذلك، هناك تقلبات عنيفة يمينًا ويسارًا، توصف في الإعلام على أنها نمو “التطرف السياسي”. لكن تقوية الأجنحة المتطرفة في السياسة ليست سوى تعبير عن استقطاب اجتماعي وسياسي، وهو انعكاس لتصعيد الصراع الطبقي. والانهيار الناتج للمركز السياسي هو ما يملأ الطبقة السائدة بالرعب. فهم يريدون وقف هذا بأي وسيلة ممكنة، لكنهم عاجزون عن ذلك.

والسبب في ذلك ليس عصيًا على الفهم. إن الحكومات اليسارية واليمينية اليوم تنفذ نفس سياسات التقشف والتخفيضات. هذا يؤدي إلى فقدان الثقة العام في السياسة، وارتفاع معدلات الامتناع عن التصويت، وظهور بدائل حزبية عديدة، غالبًا ما تكون عابرة. وقد تمكن الديماغوجيون اليمينيون من الاستفادة من المزاج المناهض للنظام الموجود أساسًا، بسبب عدم قدرة “اليسار” الرسمي على تقديم بديل حقيقي.

إن الصراخ والضجة التي تثيرها المؤسسة الليبرالية الحاكمة حول “خطر الفاشية” و”تهديد اليمين المتطرف” تستخدم لتعبئة الدعم لما يسمى بمبدأ “أهون الشرين”، وفكرة “يجب أن نتحد جميعًا للدفاع عن الديمقراطية”، وأن “ندافع عن الجمهورية”. وذلك في وقت تمارس فيه الليبرالية في معظم البلدان الهجمات على الطبقة العاملة وتغذي الميل نحو العسكرة وتقمع الحقوق الديمقراطية.

وبالتالي، يطلق على ترامب لقب “فاشي” أو “سلطوي” عندما يتبع سياسة طرد غير المواطنين بسبب دعمهم لفلسطين. فماذا نطلق على حكومات البلدان الأوروبية التي حظرت وقمعت بعنف تظاهرات مؤيدة لفلسطين؟ ماذا نقول حين تعتقل وترحل ألمانيا وفرنسا غير المواطنين لمجرد تأييدهم لفلسطين؟

يستخدم الليبراليون القضاء لتمرير إجراءات غير ديمقراطية تمامًا لمنع السياسيين الذين لا يحبونهم من الترشح للانتخابات (مثل لوبان في فرنسا)، أو كما حدث في رومانيا، لإلغاء الانتخابات عندما لا تعجبهم النتائج! ثم يدعون إلى “الوحدة للدفاع عن الديمقراطية” و”الحاجز الصحي ضد اليمين المتطرف”.

هذه سياسة إجرامية، تزيد فعليًا من دعم الديماغوجيين اليمينيين الذين يمكنهم عندها القول: “انظروا، اليمين واليسار كلهم سواء”.

سيناضل الشيوعيون ضد أي إجراء رجعي ضد مصالح الطبقة العاملة وضد الحقوق الديمقراطية، لكن سيكون من الخطير جدًا أن يُنظر إلينا على أننا ندعم “الديمقراطية” عامة (أي دعم الدولة الرأسمالية) أو أن نخلط راياتنا مع الليبراليين وهم يهاجمون الديماغوجيين اليمينيين.

في الواقع، ستنكشف دومًا الطبيعة الوهمية لجاذبية الديماغوجيين اليمينيين كلما تصادمت مع الواقع الحقيقي. ترامب في السلطة بالفعل في الولايات المتحدة، وقد قطع وعودًا كثيرة. إنه يركب موجة توقعات ملايين الناس الذين يظنون أنه سيجعل أمريكا “عظيمة مرة أخرى”. لكن هذا مجرد وهم محض. بالنسبة للطبقة العاملة، جعل أمريكا عظيمة يعني وظائف لائقة ذات أجور جيدة. يعني أن يتمكنوا من الوصول إلى نهاية الشهر دون الاضطرار للعمل في وظيفتين أو ثلاث أو حتى بيع بلازما الدم لتغطية نفقاتهم.

تنتشر أوهام قوية بين ملايين الناس في الولايات المتحدة بأن ترامب سيعيد “الأيام الخوالي الجيدة” لفترة ما بعد الحرب. ولكن إذا كان هناك شيء واحد مؤكد، فهو أن ذلك لن يحدث. إن أزمة الرأسمالية تعني أن العودة إلى العصر الذهبي لفترة ازدهار ما بعد الحرب أو العشرينيات الصاخبة مستبعدة اليوم.

ليس مستبعدًا أن يكون لبعض هذه الإجراءات، مثل التعريفات الجمركية التي تدعم التطور الصناعي في الولايات المتحدة على حساب بلدان أخرى، تأثير محدود لفترة قصيرة. كما أن كثيرين سيمنحون ترامب فترة سماح. يمكنه أيضًا استخدام حجة أن النظام، الدولة العميقة، تمنعه من تنفيذ سياساته.

لكن بمجرد أن تستقر الحقيقة وتزول هذه الأوهام، سيؤدي المزاج العميق المناهض للنظام الذي أوصل ترامب إلى السلطة إلى تحول حاد نحو الطرف المقابل في الطيف السياسي. قد نشهد تأرجحًا حادًا وعنيفًا أيضًا نحو اليسار.

هناك مقال لتروتسكي بعنوان “إذا أصبحت أمريكا شيوعية”، حيث يتحدث عن الطابع الأمريكي الذي وصفه بأنه “نشيط وعنيف”: “سيكون مناقضًا للتقاليد الأمريكية أن يحدث تغيير جذري دون اختيار طرف وكسر رؤوس.”

إن العامل الأمريكي عملي ويطالب بنتائج ملموسة. وهو مستعد لاتخاذ إجراءات من أجل إنجاز الأمور. فاريل دوبس، قائد إضراب سائقي شاحنات مينيابوليس الكبير في 1934، انتقل مباشرة من كونه جمهوريًا إلى قائد تروتسكي. وفي روايته للإضراب يشرح السبب: بالنسبة له، كان التروتسكيون يقدمون الحلول الأكثر عملية وفعالية لمشاكل العمال.

وضع متفجر: تجذر الشباب

الحقيقة أن الوضع العالمي مليء بإمكانات ثورية هائلة. لقد تم قطع موجة الانتفاضات 2019-2020 جزئيًا بسبب إغلاقات جائحة كوفيد-19، لكن الظروف التي أشعلتها لم تختف. في عام 2022، أدت الانتفاضة في سريلانكا إلى إسقاط الرئيس بعدما اقتحمت الجماهير القصر الرئاسي. في عام 2023، أجبرت الإضرابات العمالية الواسعة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد الحكومة على التراجع. وفي 2024، اقتحم الشباب الثوري في كينيا البرلمان واجبروه على سحب مشروع قانون المالية. في بنغلاديش، أدت حركة شبابية طلابية تعرضت لقمع وحشي إلى انتفاضة وطنية وإسقاط النظام المكروه لحكومة حسينة.

من السمات المشتركة لكل هذه الحركات الدور القيادي الذي يلعبه الشباب. أي شخص تحت سن الـ30 عاش حياته السياسية الواعية كلها في ظل أزمة 2008 وجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا ومجزرة غزة.

مؤخرًا، شهدنا حركات جماهيرية كبيرة في تركيا وصربيا واليونان. في اليونان، أدى الغضب من التعتيم على كارثة السكة الحديدية في تمبي، إلى جانب الغضب المتراكم بسبب الفقر الجماعي الناتج عن التقشف الدائم والجمود العميق للرأسمالية اليونانية، إلى إضراب عام هائل وأكبر مظاهرات احتجاج في البلاد منذ سقوط الديكتاتورية. ويظهر الطابع الهائل للإضراب العام، الذي شارك فيه ليس فقط العمال بل أيضًا طبقات أخرى من المجتمع (تجار محليون صغار، إلخ)، التوازن الحقيقي للقوى في المجتمع الرأسمالي الحديث. عندما تتحرك الطبقة العاملة يمكنها أن تسحب خلفها كل الشرائح المضطهَدة.

في صربيا، أدى احتجاج على انهيار سقف محطة نوفي ساد إلى أزمة ثورية، مع أكبر تظاهرة احتجاجية في تاريخ البلاد. لقد لعب الطلاب دورًا حاسمًا، حيث احتلوا الجامعات وتنظموا عبر “زبروفي” (جمعيات طلابية). أدت الاحتجاجات بالفعل إلى إسقاط الحكومة. والطلاب يحاولون بوعي توسيع الحركة لتشمل الطبقة العاملة والجماهير عمومًا، من خلال تشكيل “زبروفي”، الجمعيات الجماهيرية في المدن والبلدات وبعض أماكن العمل. استمرت الحركة لأكثر من 9 أشهر، وقد ارتدت جميع محاولات نظام فويتشيتش لوقفها عكسيًا، مما زادها زخمًا لمواصلة اندفاعها.

هاتان الحركتان تبرزان ميزتين أساسيتين للوضع الراهن: القوة الهائلة الكامنة للطبقة العاملة ووزنها الاجتماعي المسيطر من جهة، والضعف الشديد للعامل الذاتي من جهة أخرى.

إضافة إلى ذلك، تم تثوير شرائح من الشباب بسبب قضايا الحقوق الديمقراطية، وحركة النساء الجماهيرية ضد العنف والتمييز (المكسيك وإسبانيا)، من أجل أو دفاعًا عن حقوق الإجهاض (الأرجنتين وتشيلي وإيرلندا وبولندا)، من أجل زواج المثليين (إيرلندا)، وحركة الاحتجاج الجماهيرية ضد عنف الشرطة ضد السود (الولايات المتحدة وبريطانيا)، وغيرها.

كما أصبحت أزمة المناخ أيضًا عاملًا في تثوير هذا الجيل من الشباب الذين يشعرون بشدة، وبحق، أن الحياة على الأرض مهددة إذا لم تحدث تغييرات جذرية، وأن النظام هو المسؤول.

إن نفاق الإمبريالية ومعاييرها المزدوجة فيما يخص مجزرة غزة، و”القواعد الدولية” المزعومة، وقمع حركة التضامن مع فلسطين كشفت لهم حقيقة الدولة الرأسمالية ووسائل الإعلام الرأسمالية والمؤسسات الدولية.

في جميع هذه الحركات نصطدم بطيف واسع من الأفكار، من النسوية إلى الإصلاحية والستالينية والقومية. ومهمتنا أن نطرح موقفًا طبقيًا واضحًا يبرز وسط هذا البحر من الالتباس البرجوازي الصغير. لكن هذه دائمًا مسألة ملموسة، تنطلق من طبيعة الأفكار التي نصادفها، ومن المهام والأسئلة التي تطرحها الحركة نفسها. وبحسب الظروف، فإننا غالبًا ما نبدأ بنبرة ودية، منطلقين مما نتفق عليه أولًا، ثم نبين كيف أن الحلول المطروحة غير كافية، رابطين ذلك بالمهام الأوسع في النضال من أجل الاشتراكية. وكما قال لينين في أبريل 1917: “أن نقدم شرحًا صبورًا ومنهجيًا ومثابرًا لأخطاء تكتيكاتهم، شرحًا يتكيف خصوصًا مع الحاجات العملية للجماهير”.

وفي نفس الوقت، فإن هناك جزء متزايد من الشباب ينجذب للأفكار الشيوعية بوصفها الأكثر جذرية ضد النظام الرأسمالي. هؤلاء ليسوا أغلبية، ولا حتى بين الشباب، لكنه بلا شك تطور مهم.

لقد مر الآن 35 عامًا على انهيار الستالينية، لذا فإن دعاية الطبقة السائدة حول “فشل الاشتراكية” لا معنى لها بالنسبة لهذا الجيل. ما يقلقهم ويعانيهم مباشرة هو فشل الرأسمالية!

أزمة القيادة

هناك تراكم لمادة قابلة للاشتعال في جميع أنحاء العالم. لقد أثارت أزمة النظام الرأسمالي في كل تجلياتها انتفاضة ثورية تلو الأخرى. إن النظام العالمي الليبرالي المزعوم، الذي شكل العالم لعقود، ينهار أمام أعيننا. والاتجاه نحو الحمائية والحروب التجارية يخلق اضطرابات اقتصادية هائلة.

السؤال الذي علينا أن نطرحه ليس هل ستندلع حركات ثورية في الفترة المقبلة، فهذا أمر مؤكد. السؤال هو: هل ستنتهي هذه الحركات بانتصار الطبقة العاملة؟