في هذا المقال المكون من جزئين، يشرح بن كوري تطور الفكر العلمي من منظور ماركسي. في الجزء الأول، يقدم بن المنظور المادي الديالكتيكي ويشرح كيف ينطبق على العالم الطبيعي ويوضح كيف وضع الفلاسفة القدامى لليونان وروما الأسس للعلم الحديث. وفي الجزء الثاني يحلل تطور العلوم من العصور الوسطى حتى العصر الحديث، من انحطاطه إلى مجرد “خادمة للاهوت” في ظل الإقطاع، إلى الثورة العلمية البرجوازية التي أحدثها أمثال كوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن. ويشرح علاقة العلم بالمجتمع الطبقي، وكيف أن غياب منظور مادي ديالكتيكي قد دفع بعض العلماء المعاصرين إلى العودة إلى المثالية والتصوف اللتان كانت البرجوازية في مرحلتها الثورية قد حاربتهما.

الثورة العلمية والفلسفة المادية

بن كوري

13 يوليوز 2018

على مدى مئات آلاف السنين التي عاشها البشر اتبع تطور المجتمع مسارا تصاعديا بشكل لا لبس فيه. فمن أبسط فأس حجرية إلى تسخير النار؛ ومن تطوير الري إلى تشييد المدن واختراع الكتابة والرياضيات والفلسفة والعلوم والصناعة الحديثة، الاتجاه الصاعد واضح. لقد عمل البشر على إخضاع قوى الطبيعة الواحدة منها تلو الأخرى. والظواهر التي كانت بالأمس مغطاة بالغموض، وكان من شأنها أن ترعب حتى الراشدين، صارت اليوم تشكل موضوعات عادية في الكتب المدرسية.

لكن الشيء الذي لا تتم الإشارة إليه في الكتب المدرسية اليوم هو الطابع المتقطع والعنيف في غالب الأحيان للنضال الذي تم خوضه من أجل المعرفة العلمية. ويمكن أن تكون النتيجة هي تبني موقف متغطرس تجاه العلم، بالقول بأننا نعرف أفضل من الأجيال السابقة غير المستنيرة ولا يمكن أن نكرر أخطاء الماضي . ومع ذلك، ففي حين أن المنحنى العام للتطور البشري تصاعدي، فإنه متقطع بفترات الركود والانهيار؛ إذ لا يخطو إلى الأمام إلا لكي يتراجع ثم يمضي قدما مرة أخرى.

وما تفشل الكتب المدرسية في نقله أيضا هو الصراع الفلسفي المستمر الذي صاحب تطور العلم منذ بداياته. يدور هذا الصراع بشكل أساسي بين ما اعتبره إنجلز “المعسكران الكبيران” في الفلسفة: المثالية والمادية. فمن ناحية هناك معسكر «أولئك الذين أكدوا أولوية الفكر على الواقع، وبالتالي يصلون، في آخر المطاف، إلى افتراض خلق العالم بشكل أو بآخر»، والذي نسميه معسكر المثالية؛ ومن ناحية أخرى هناك معسكر «الذين يؤكدون أسبقية الواقع، [وينتمون] إلى مختلف مدارس الفلسفة المادية».[1]

يتضح بالفعل من هذا التعريف المختصر الذي قدمه إنجلز أن النظرة المادية هي الأساس الذي تقوم عليه كل العلوم الحقة.

إن هذه الصراعات في عالم الفلسفة، والتي صاحبت الحضارة منذ نشأتها، تعكس، في أخر المطاف، صراعات حقيقية تحدث في العالم المادي، وبشكل أساسي بين الطبقات الاجتماعية. في بداياتها غالبا ما كانت البرجوازية تناضل ضد الإقطاع تحت لواء المادية المكافحة. وفي خضم هذا الصراع كانت العلوم الطبيعية ـ كما سنرى لاحقاـ عنصرا أساسيا في النظرة المادية وسلاحا امتلكته الطبقة الثورية أثناء صعودها.

طيلة قرنين ونصف القرن استمر النظام الرأسمالي مليئا بالحيوية وأخضع المفكرون البرجوازيون كل شيء -بما في ذلك نظامهم الخاص- للتدقيق العلمي. آنذاك كان دخول الرأسمالية مرحلة الانحطاط والتفكك ما يزال مستقبلا بعيدا، إذا افترضنا أصلا أنه كان بإمكانهم توقعه. أما اليوم فإن الأمور صارت مختلفة بشكل كبير: النظام الرأسمالي في حالة انحطاط نهائي وهناك طبقة جديدة تتحدى البورجوازية من أجل الهيمنة، هي البروليتاريا الحديثة. لقد صارت البرجوازية في أيامنا هذه تدعم جميع مظاهر الدين والتصوف، وتسعى إلى تحويل انتباه الجماهير إلى فوق، وإلهائهم عن مشاكلهم الأرضية بالتفكير في السماء. وعلى حد تعبير جوزيف ديتزجن الأب، الذي كان لينين مولعا به للغاية: «إن الفلاسفة المعاصرين ليسوا أكثر من “رجال دين تخرجوا من الجامعة”.»

تحتاج البروليتاريا الحديثة إلى الفلسفة في نضالها أكثر من حاجة البرجوازية إليها في أيامها الأولى، بل إنه في الواقع من المستحيل تصور قدرة الطبقة العاملة على أن تفهم بوضوح دورها التاريخي وتضع لنفسها مهمة الاستيلاء على السلطة دون أن تحرر نفسها من الأحكام المسبقة الخاطئة والجهل والتصوف التي تروجها الطبقة الرأسمالية، واكتساب موقف فلسفي مستقل.

هذه الفلسفة، كما سنرى، لا يمكنها أن تكون تلك المادية القديمة “الميكانيكية” التي عرفها القرنان السابع عشر والثامن عشر، والتي رافقت الثورة العلمية، وتحت رايتها قاتلت البرجوازية الصاعدة ضد الإقطاع والكنيسة. إن المادية الوحيدة المنسجمة، في العصر الحديث، والتي تتوافق بشكل كامل مع آخر التطورات في العلوم، هي المادية الدياليكتيكية، والتي يخدم الدفاع عنها مصلحة كل من الثوريين والعلماء على حد سواء.

ما هي المادية الديالكتيكية؟

قبل أن نعمل على استكشاف العلاقة بين المادية الديالكتيكية وبين الفلسفة بشكل عام، والعلوم الطبيعية على وجه الخصوص، علينا بالطبع أن نبدأ بتفسير ما الذي نعنيه بالديالكتيك. هناك قول مأثور رائع للفيلسوف اليوناني القديم، هيراقليتس، يلخص جوهر الديالكتيك: “كل شيء يكون ولا يكون في الآن نفسه؛ لأن كل شيء يتدفق”.

للوهلة الأولى يبدو هذا القول سخيفا تماما. فمثلا قطعة الأثاث، كالطاولة الخشبية التي أضع عليها جهاز حاسوبي بينما أقوم بكتابة هذه الكلمات، هي “موجودة” بكل تأكيد؛ ولا يمكن أن يقال عنها إنها “تتدفق”. إن الفلسفة الديالكتيكية لا تنكر وجود الثبات والتوازن في الطبيعة، فإذا فعلت ذلك سيكون من السهل بالفعل تفنيدها. إن الفلسفة الديالكتيكية، على العكس من ذلك، تؤكد فقط أن الثبات والتوازن نسبيان ولهما حدودهما، وأن هذا “الثبات” إنما يخفي الحركة الفعلية. ودور العلم هو اكتشاف حدود ونسبية مثل هذا التوازن، وكذلك الكشف عن الحركة التي تختبئ تحته. لقد أوضح هيراقليتس هذه النقطة -كيف أن الحركة متأصلة في الطبيعة- من خلال مثال الأوتار المشدودة لقيثارة، فبينما تبدو ثابتة وغير متحركة فإن المظاهر خادعة، إذ هناك في الواقع قدر كبير من “الحركة” (تعرف في الفيزياء الحديثة بمصطلح “الطاقة الكامنة”) الكامنة في توتر الأوتار.

وإذا عدنا إلى مثال الطاولة الموجودة أمامي فعند إجراء فحص دقيق سنجدها في عملية تغير مستمرة. إنها تمتص الرطوبة باستمرار من الهواء؛ وفي كل مرة يوضع عليها ثقل ما، يمارس عليها إجهاد وتحدث فيها كسور مجهرية؛ وتحت المجهر توجد فطريات وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة التي تعمل على إبلائها. إنها تعرف باستمرار عملية تغيير غير ملحوظة.

وبغض النظر عن أي قرار باستبدالها قبل أن تصل إلى نهاية عمرها الطبيعي كطاولة، فإن تراكم هذه التغيرات غير المحسوسة سوف يصل في يوم من الأيام إلى نقطة تحول نوعية وسوف تنهار. لنفترض أنه بعد سنة من الآن سينكسر للطاولة قدم وسيستبدل بقدم خشبية أخرى، سيكون حينئذ من حقنا أن نتساءل: “هل هذه هي نفس الطاولة؟”. لا توجد إجابة بسيطة على هذا السؤال. فكما اكتشف هيراقليتس منذ آلاف السنين: إنها في الوقت نفسه، نفس الطاولة وليست نفسها. وبنفس الطريقة فإنني أكون أنا نفسي ولست أنا من لحظة إلى أخرى، حيث تتجدد خلاياي وتنقسم باستمرار بعمليات بيولوجية طبيعية. وفي نهاية المطاف سيتم استبدال كل خلية في جسدي بأخرى، إلى أن أصير بالمعنى الحقيقي للكلمة لست الشخص “نفسه”؛ ومع ذلك فهناك استمرارية.

قد نواصل التساؤل: ما هي الطاولة؟ للوهلة الأولى تبدو الإجابة على هذا السؤال واضحة: فهي مصنوعة من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، وهذه تشكل الذرات، التي ترتبط معا لصنع مركبات السليلوز. هذه الجزيئات السليولوزية عندما كانت حية كانت تشكل جدران الخلايا التي، إلى جانب العديد من الخلايا، تعطي الشجرة خصائصها، والتي تعطي عند الموت خصائص طاولة قادرة على حمل كتبي وحاسوبي وأي شيء آخر أضعه عليها. في الواقع هذا وصف دقيق لهذه القطعة من الأثاث.

ومع ذلك فمن حق أي كان أن يعترض بأن هذا ليس معنى الطاولة على الإطلاق. إنها بالأحرى كانت تصورا في عقل مهندس أو نجار، يحتل مكانة معينة في نظام اجتماعي اقتصادي، في مجتمع كامل ينتظم بطريقة يتم فيها إطعام هذا الشخص وإلباسه وتدريبه على صنع الطاولات. وهو يتزود بالخشب من خلال سلسلة توريد معقدة للغاية. والآن، في هذا المثال، لو أن الشجرة التي تشكلت منها هذه الطاولة ماتت بسبب عدوى فطرية أصيبت بها في فترة مبكرة من حياتها؛ أو كانت الشجرة التي بجانبها قد تم قطعها وتمريرها من خلال نفس سلسلة التوريد، لكانت هذه الطاولة هي نفسها، من حيث الشكل والمهمة، لكن كل ذرة منفردة تشكلها كانت ستكون مختلفة!

لدينا هنا أيضا وصف دقيق بنفس القدر لنفس الطاولة، والذي يتعارض تماما مع وصفنا الأول. إذن أي من هذين الوصفين صحيح؟ إن كلا الوصفين صحيح تماما بالطبع ومع ذلك فإنهما متناقضان. ففي المرة الأولى بدأنا بهذه الطاولة بعينها كما نراها بشكل ملموس؛ أما في المرة الثانية فقد كانت نقطة انطلاقنا المفهوم الإنساني للطاولة والمعرفة الثقافية المتراكمة تاريخيا للمواد، التي شكلت الأساس لنحت هذه القطعة المعينة من الأثاث. تتعامل النظرة الأولى مع الطاولة ككل باعتبارها تتكون من أجزاء كثيرة. أما النظرة الثانية فتعتبرها جزءا من كل أكبر. في الأولى ننظر إلى هذه الذرات كما هي مرتبة أمامنا؛ أما في النظرة الثانية فإننا نعتبر الترتيب الخاص للذرات مجرد شيء عرضي.

إن هذه التناقضات متأصلة في الطبيعة: بين الملموس والمجرد؛ بين العام والخاص، بين الجزء والكل؛ بين العرضي والضروري. ومع ذلك فإن هناك وحدة واضحة بين هذه المتناقضات الظاهرية. إن جوهر المادية الديالكتيكية هو النظر إلى الأشياء ليس بطريقة أحادية الجانب، بل في تناقضاتها على وجه التحديد، واعتبارها بمثابة سيرورات في خضم الحركة.

ومن تم يمكن اعتبار المادية الديالكتيكية شكلا من أشكال المنطق، نمطا لتنظيم العالم وفهمه. ينطبق المنطق “الصوري” أو الأرسطي على المفاهيم الثابتة. فالشيء إما “هو” أو “ليس هو”؛ إما “حيا” أو “ميتا”؛ إما “أ” أو “ليس أ”. أما الديالكتيك فإنه لا ينكر حقيقة هذه الفئات، لكنه -على حد تعبير تروتسكي- ينظر إليها وكأنها غرز فردية في ثوب، حيث تبدو كل غرزة وكأنها كاملة ومستقلة عن الغرز التي إلى جانبها، لكنها في الواقع تشكل نسيجا متواصلا.

إلا أن القوانين والمفاهيم التي تتشكل في الوعي البشري ليست مستقلة عن العالم المادي، وبنفس الطريقة فإن “قوانين” المادية الديالكتيكية هي أيضا متضمنة في الطبيعة. وكما أوضح تروتسكي في دفاتره الفلسفية: إن القول بأن هناك مجموعة من القوانين تنطبق على الوعي البشري، بينما هناك مجموعة مختلفة تماما من القوانين للطبيعة -كما كان بعض الماركسيين في الماضي يقولون- إنما هو اعتبار العالم ثنائيا بدلا من اعتباره ماديا. بالنسبة لنا، نحن الماركسيين، وبالتالي الماديين، كل ما هو موجود هو مادة في حركة مستمرة. وليس الوعي نفسه إلا أحد ظواهر الطبيعة.

تحول الكم إلى نوع

الحقيقة هي أن العلماء يعملون بشكل يومي على أساس المنطق الديالكتيكي، سواء بوعي منهم أو بغير وعي. سيتضح هذا بالكامل عندما نرسم القوانين الأساسية لهذه النظرة الفلسفية. قال تروتسكي إن «”القانون الجوهري” للمادية الديالكتيكية هو تحول الكم إلى نوع».[2] يقبل جميع العلماء بشكل ضمني بهذه الفكرة الأساسية للفلسفة المادية في نشاطهم اليومي: كل شيء هو مادة في خضم الحركة. يتفق الجميع على أنه يمكن وصف هذه المادة، في جميع خصائصها الأساسية، من حيث علاقاتها الكمية المادية: الوضع النسبي والسرعة النسبية والاتجاه النسبي والقصور والكتلة، وما إلى ذلك ، إلخ. لا يمكن التعبير عن موقعي الفيزيائي، على سبيل المثال، من خلال مصطلحات “مطلقة”، فأنا على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق وسط لندن أو على بعد ثلاثة أمتار من باب مكتبي.

عندما نكون بصدد النظر إلى نفس الظاهرة الطبيعة من الناحية النوعية، من خلال ملمسها ومظهرها وسلوكها، وما إلى ذلك، نكون بالطبع بصدد النظر إلى الطبيعة ذاتها. في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن يعبر الكم عن نفسه من خلال النوع. إن النوع بدوره نسبي بشكل كامل ولا يمكنه إلا التعبير عن العلاقات المتبادلة بين المادة المتحركة؛ والتعبير عن تشابه شيء أو اختلافه مع شيء آخر. فمن الناحية النوعية المسافة نحو وسط لندن بعيدة… بالنسبة للمسافة نحو باب مكتبي، على سبيل المثال.

إلا أنه، وكما سبقت الإشارة، ينظر الديالكتيك إلى الأشياء في حركتها ومن خلال تحولاتها. إذا قمت برحلة بالحافلة إلى وسط لندن، سيصير مركز المدينة، من الناحية النوعية، قريبا جدا بعد قطع بضعة كيلومترات! وعندما يتحدث الماركسيون عن تحول الكم إلى نوع، فإن المقصود ليس أكثر من ذلك. إن تراكم التغيرات الكمية، التي قد لا يظهر في البداية أنه يقود إلى تغيير في نوعية شيء ما، يؤدي في النهاية إلى تحويل ذلك الشيء. إن التغيرات الكمية في الطبيعة تدفع إلى تحويل الأشياء من نوع إلى آخر. وعندما نعتبر أن الأنواع توصف بالضرورة من حيث أوجه التشابه والاختلاف، فإن ما نحيل إليه هو تحول الأشياء إلى نقيضها النوعي.

الديالكتيك في العلوم والمجتمع

يحاول بعض العلماء البرجوازيون شرح الظاهرة الاجتماعية، المعقدة والمتطورة تاريخيا، من خلال خصائصنا البيولوجية. ووفقا لمثل هذه الرؤية العالمية، ليس الجشع في العلاقات الاجتماعية سوى تعبير عن “الجشع” الطبيعي المتأصل. / صورة: دانييل فريدمان

عندما يتم شرح الديالكتيك من خلال مثال قطعة أثاث أو رحلة حافلة، يبدو أن الديالكتيك مشابه للمنطق العام! عندها يمكن للمرء أن يتساءل: ما هي أهمية مثل هذه الأفكار البديهية بالنسبة للثوريين أو للعلم الحديث؟ لكن كما يقول المثل: إن المنطق العام ليس عاما حقا؛ إذ أننا جميعا نتصادف في حياتنا اليومية مع تفسيرات غير ديالكتيكية للعالم. لا بد أن جميع الاشتراكيين صادفوا، على سبيل المثال، أحد الاعتراضات الأكثر انتشارا ضد الاشتراكية، أي حجة “الطبيعة البشرية”. إن هذه الفكرة الاجتماعية المسبقة متجذرة بعمق لدرجة أنها تصاغ بنفس الشكل تقريبا في كل أنحاء العالم: قد تكون الاشتراكية جيدة من الناحية النظرية، لكنها لا يمكن أن تنجح في الواقع بسبب الطبيعة البشرية، فالبشر بطبيعتهم جشعون!

إن ما لا يتم التعبير عنه صراحة في هذه الكلمات القليلة هو النظرة غير الديالكتيكية تماما التي تتضمنها عن “الطبيعة البشرية”. نادرا ما يتم صياغة مثل هذا الرأي بشكل واع ودائما ما يتم تبنيه بشكل غير واع في المجتمع. تقول الحجة: بما أننا نرى الجشع والحرب والعبودية والظلم من حولنا في المجتمع (أي في هذا المجتمع: أي الرأسمالية)، فلا بد أن ذلك يتوافق مع طبيعتنا البشرية الفطرية. إذا كانت الطبيعة البشرية شيئا ثابتا لا يتغير، سيتوجب على الاشتراكيين إذ ذاك أن يعترفوا بالهزيمة. إذا كان المجتمع البشري كله ينضح بهذه الفظائع، فلا بد أن ذلك ليس سوى تعبير ميكانيكي عن جشعنا وميلنا للحروب، ونزعتنا المتأصلة لاستعباد واضطهاد من هم حولنا. تعتبر هذه النظرة أن الكل مجرد تعبير ميكانيكي عن أجزائه، وتتخلى عن جميع الاعتبارات التاريخية بخصوص الطبيعة البشرية لصالح “الطبيعة البشرية” الثابتة والمستقرة. من الواضح أن هذه النظرة غير الديالكتيكية السائدة تخدم مصلحة طبقية محددة، أي مصلحة الطبقة الرأسمالية.

وعلاوة على ذلك فإنها ليست مرتبطة بالمجتمع فقط، بل هي مرتبطة بالعلوم أيضا، ولديها بالفعل منظريها العلميين. يحاول بعض العلماء البارزين (مثل إدوارد أوسبورن ويلسون)، ومجالات علمية بأكملها (مثل “السوسيو بيولوجيا” و”علم النفس التطوري”)، شرح الظاهرة الاجتماعية، المعقدة والمتطورة تاريخيا، من خلال خصائصنا البيولوجية. ووفقا لمثل هذه الرؤية العالمية، ليس الجشع في العلاقات الاجتماعية سوى تعبير عن “الجشع” الطبيعي المتأصل، والذي هو في حد ذاته ليس سوى تعبير عن “أنانية” الجينات، التي لا تهتم سوى بإعادة إنتاج نفسها.

تنبع هذه النظرة الفلسفية بشكل طبيعي من المصالح الطبقية للبرجوازية: إنها تنشر من خلال الصحف والمنابر والفصول الدراسية وتجد طريقها أيضا إلى العلم. وكما سنرى فإن العلم بحد ذاته ليس سوى ساحة معركة أخرى، لكن ليس أقلها أهمية بأي حال من الأحوال، حيث تتصادم الأفكار الفلسفية المتعارضة مع بعضها البعض، ومن وراءها تصطدم وجهات نظر ومصالح طبقية متعارضة.

ولادة العلم

عند النظر إلى العلاقة بين الفلسفة والعلم، يمكن القول إن التاريخ يبدأ باليونان القديمة. ماذا نعني بهذا؟ بالطبع إن للفلسفة والعلم -والديالكتيك أيضا- تاريخ من الأنواع التي تعود إلى أبعد من المجتمع اليوناني القديم، حيث يمكن العثور على عناصر الديالكتيك في الفلسفة الطاوية والهندوسية. وبالفعل فإن تراكما هائلا للثقافة الإنسانية والمعرفة العلمية في كل المجالات من الرياضيات إلى الكيمياء هو الذي عبّد الطريق للحضارة اليونانية نفسها. ومع ذلك ففي جميع التقاليد السابقة لليونانيين القدماء، ظلت الفلسفة والعلوم مرتبطة بالدين والتصوف.

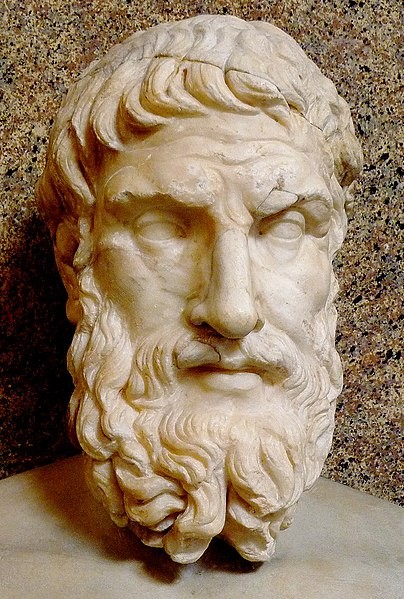

لم تبدأ الفلسفة والعلوم الحقة، أو الفلسفة الطبيعية، إلا عندما بدأ البشر في تفسير العالم دون اللجوء إلى التأثير الخارجي أو الباطني. ومع اليونانيين القدماء حقق العلم والفلسفة ازدهارا لا مثيل له. من بين أبرز الاكتشافات هناك النظريات الذرية التي طورها كل من ديموقريتس وأبيقور. وفي غياب مسرعات الجسيمات الحديثة أو غرف الضباب (cloud chambers)ا[3]، كان عمالقة الفكر العلمي المبكر هؤلاء مجبرين على الاعتماد على أقل الإشارات شأنا لكيفية اشتغال العالم وكمّ هائل من التخمينات. لا يمكن للعالم الحديث أن يدرس كتابات الشاعر الذري في روما القديمة، لوقريتيوس، دون الإعجاب بسذاجته الطفولية وبساطته. لكن وبالرغم من كل سذاجة لوقريتيوس وغيره، فإن تلك الكتابات تحتوي على بريق العبقرية.

طور أناكسمندر، وهو شخصية بارزة أخرى، نظرية التطور البيولوجي قبل آلاف السنين من رحلة داروين على متن سفينة بيغل (Beagle)، دون القدرة على الوصول إلى تلك المجموعة الكبيرة من العينات التي وفرتها لداروين مثل تلك الرحلة؛ لم يكن لدى أناكسمندر سوى أجنة في مراحل مختلفة من تطورها وبعض التخمينات العبقرية للغاية. ومن تلك الأدلة الضئيلة، خلص بشكل صحيح إلى أن البشر لم يكن لديهم دائما الشكل الذي يملكونه حاليا، وأن أصلهم يمكن أن يعود إلى الأسماك أو الكائنات الشبيهة بالبرمائيات.

وفي حين غالبا ما تتعرض العديد من اكتشافات اليونان القدماء إلى الدحض في ما يخص تفاصيلها، فإنها، في استنتاجاتها العامة على الأقل، لم يتم تجاوزها حتى عصر النهضة، بينما ما زال بعضها يحتفظ بصحته لحد الآن. إلا أن ما يلفت الانتباه في كل هذه الحالات هو ضعف استفادة تلك الاكتشافات من التطورات التقنية للمجتمع آنذاك، مقارنة مع ما تزودنا به التطورات الحديثة في التقنية من تيليسكوبات وميكروسكوبات وغيرها من الأجهزة المتطورة. وعلاوة على ذلك فإن اكتشافات هؤلاء المفكرين لم تؤدِّ إلا تطوير ضعيف لقوى الإنتاج في المجتمع.

بالطبع لقد كانت تطورات الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة مرتبطة بشكل كامل، في آخر المطاف، بالنظام الاجتماعي الاقتصادي الذي كان المجتمع اليوناني القديم يقوم عليه، أي النظام العبودي. في الواقع لولا عمل العبيد لتوفير الغذاء والملبس والمأوى لما كان هناك لا أبيقور ولا أرسطو ولا لوقريتيوس. لقد كان العلم والفلسفة والفكر النظري، بالنسبة إلى الإغريق والرومان القدماء، وما زال كذلك إلى حد بعيد، ملكا لطبقة حاكمة صغيرة ومتميزة. وتميل هذه الطبقة إلى رفع دورها الخاص في المجتمع واحتقار العمل اليدوي ونسيان اعتمادها عليه.

ومع ذلك فإن الاعتراف بالحقيقة الواضحة التي مفادها أن تطور العلم يعتمد، في التحليل الأخير، على التطورات العامة التي يعرفها المجتمع ككل والعلاقات الاقتصادية بين أعضاءه، لا يعني إنكار أنه يمكن للعلم أن يتطور في حدود معينة حسب ديالكتيكه المستقل الخاص به.

خادمة اللاهوت

كان الفكر القديم يقوم على النظام العبودي، إلا أن العبودية تحولت، في مرحلة معينة، إلى عائق أمام تطور المجتمع. وحده التغيير الثوري للظروف الاجتماعية والاقتصادية من كان بإمكانه إزالة القيود التي تعيق تطور المجتمع. لكن في غياب طبقة ثورية قادرة على دفع المجتمع إلى الأمام، كان محكوما على الحضارة اليونانية الرومانية القديمة بالانهيار.

ما بين انهيار الحضارة القديمة وقيام عصر النهضة سادت فترة من الظلام والجهل أغرقت أوروبا طوال قرون طويلة. وبينما حافظت الأندلس الإسلامية وبقية العالم العربي على الفلسفة القديمة، فقد سادت العالم المسيحي مرحلة طويلة من الظلام الدامس. كيف يمكن تفسير هذا؟ بالتأكيد لم تكن الفلسفة القديمة قد نُسيت بشكل كامل؛ إذ أن حقنة معينة من أفكار أرسطو وأفلاطون قد دخلت عقيدة الكنيسة الكاثوليكية. كما كان رجال الدين الأوسع اطلاعا على دراية كافية بالاتجاهات المادية في الفلسفة اليونانية بحيث أطلقوا مجموعة من الافتراءات ضد أفضل ممثليها.

لماذا إذن لم تقدم القرون الوسطى الكثير للعلم والفلسفة؟ سيقول مؤيدو الفكرة القائلة بأن “التاريخ يصنعه العظماء” إنه كانت هناك ندرة في العباقرة في الفترة الفاصلة بين عالم الإغريق القدماء وبين عصر النهضة. لكن هذا غير صحيح، إذ أن العصور الوسطى قد قدمت، في الواقع، بعض العباقرة البارزين.

ولتقديم مثال واحد على ذاك نشير إلى أنه في القرن الرابع عشر، توصل رجل دين ومفكر موسوعي فرنسي، كان يدعى نيكول دي أورسم، أثناء دراسته لفيزياء أرسطو، إلى استنتاجات تتعلق بالكتلة والعطالة تشبه إلى حد كبير الاستنتاجات التي توصل إليها إسحاق نيوتن بعد ذلك بحوالي 300 سنة. ومع ذلك فإننا لا نتحدث عن قوانين أورسم عن الحركة، بل نتحدث عن قوانين نيوتن. لماذا؟

يجب البحث عن تفسير ذلك في 300 عام من التطور التاريخي التي تفصل بين الرجلين. لم يكن الافتقار إلى العباقرة هو ما يعيق تطور العلم آنذاك، بل كان السبب هو التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. كانت فرنسا في عصر أورسم تقوم على علاقات الملكية الإقطاعية، بل إن دي أورسم نفسه، بصفته رجل دين، كان ينتمي إلى فئة إقطاعية متميزة ادعت لنفسها الحق الحصري بالتفكير في المجتمع. إن الأفكار السائدة، في كل العصور، هي أفكار الطبقة السائدة، وهذا يعني الأرستقراطية الإقطاعية والكنيسة الكاثوليكية، التي قدمت ديكتاتوريتها الروحية التبرير الأيديولوجي للوضع القائم.

وعلى حد تعبير توما الأكويني: كانت الفلسفة – وبالتالي الفلسفة الطبيعية أيضا- مجرد “خادمة للاهوت”. كانت لفيزياء أرسطو اليد العليا داخل أديرة القرون الوسطى. ووفقا لأرسطو كل شيء يتجه نحو مركز الأرض وكل حركة تحيد عن الهبوط العمودي هي حركة غير طبيعية وتتطلب قوة دفع خارجية ثابتة. بالنسبة للكنيسة كانت القوة الدافعة هي الرب، الذي كان الخالق الدائم للحياة والحركة. وكان التشكيك في فيزياء أرسطو بمثابة التشكيك في ذات الرب نفسه.

وهكذا فإن كتابات دي أورسم، وعلى الرغم من فتحها الطريق للتطورات اللاحقة، لم يكن يمكنها في حد ذاتها أن تسقط العقيدة القديمة. لم تكن مثل تلك الأفكار لتشكل، في أفضل الحالات، سوى تعليقات جريئة على أفكار أرسطو.

بالطبع لم تكن العصور الوسطى خالية تماما من الأفكار الأصيلة والبحوث والتطورات العلمية، إلخ. لكن أولئك المنخرطين في مثل ذلك العمل كانوا يواجهون في المقام الأول قيود المجتمع الإقطاعي التي كانت تعيق تجاوز الفكر لحدود معينة. والأخطر من ذلك هو أن الكنيسة ومؤيديها قاموا بتعطيل مثل تلك التطورات بكل القوة الوحشية التي كانت في متناول أيديهم. كانت الأفكار التي تتحدى الوضع القائم تتعرض للقمع وتحرق الكتب وأحيانا يحرق مؤلفوها أيضا. بل حتى الفكر الديني نفسه، إذا لم يعجب السلطات، كان يمكن أن يعرض صاحبه للعقاب. كانت المجالات الوحيدة التي ازدهر فيها العلم بشكل واضح هي مجالات العمارة وبناء السفن ومجال الحرب بالطبع، حيث كانت المطالب العلمانية هي السائدة. كانت العلوم والفلسفة حقول اشتغال خطيرة للغاية، على الأقل حتى بداية عصر النهضة، وفي بعض أجزاء أوروبا لعدة قرون بعد ذلك.

كوبرنيكوس والثورة العلمية

لكي تصير الثورة في الفيزياء ممكنة كان من الضروري أن تحدث ثورة في المجتمع. فإلى جانب ضرورة تحرير القوى المنتجة، التي كانت مقيدة بالبنية الفوقية القديمة، كان يجب تحرير العلم نفسه من موقعه باعتباره مجرد “خادمة”. لم يكن يمكن لهذه المهمة أن تحدث في مجال الأفكار وحدها، بل كان يجب أن تبدأ كنضال مادي داخل المجتمع ليمتد إلى العلم. وبالفعل فإن النضال من أجل تحرير العلم اتخذ شكلا قاسيا ودمويا للغاية وشهد محنته في العديد من الشهداء الذين سقطوا بسبب اضطهاد كل من الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية في مرحلة الثورات البرجوازية في أوروبا.

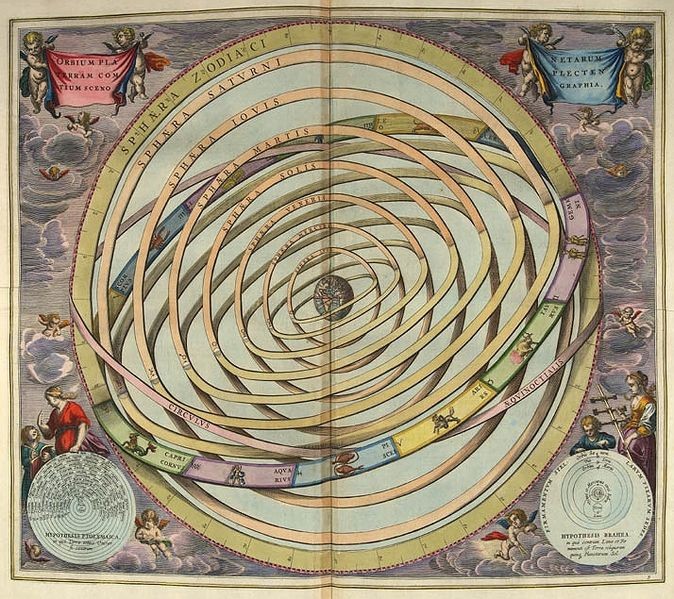

كان عالم الفلك نيكولا كوبرنيكوس واحدا من أوائل الثوار الذين استخدموا العلم سلاحا للنضال ضد الهيمنة الروحية والفكرية للكنيسة المسيحية. كانت أوروبا الإقطاعية قد ورثت أفكارها عن الفلك من عالم الرياضيات والفلكي الروماني، بطليموس. لم تكن أفكار بطليموس عن أن الأرض مركز الكون تفيد الطبقات الإقطاعية الحاكمة من الناحية الإيديولوجية فقط، بل كانت تقدم أيضا أداة تفسيرية في غاية الفعالية عند النظر لحركات الأجرام السماوية.

وفقا للتصور البطلمى للكون ، الأرض في مركز الخلق ، محاطة بدوائر متحدة المركز تؤدي إلى السماء./ صورة: مفتوحة المصدر

وفقا لذلك الرأي كان كل شيء هنا، على الأرض، التي هي في مركز “مخلوقات الله”، زائل وغير كامل ويميل إلى الانحطاط. في حين أن ما فوقنا هناك السماوات الخالدة الكاملة، مملكة الله، التي تدور حول الأرض. كانت تلك السماوات تتكون من مجالات متحدة المركز. هناك أولا مجال القمر ثم الشمس والكواكب وأخيرا مجال النجوم.

ويترأس كل من هذه المجالات تسلسل هرمي من الملائكة وكبار الملائكة، ثم الله نفسه في السماء العليا التي يسير منها الحركات اليومية للنجوم. كان هذا التسلسل الهرمي يعكس بوضوح التسلسل الهرمي الموجود على الأرض، للنظام القائم على وجود الملك في القمة يليه النبلاء ثم الفلاحين، كما كان من المفترض أن يقدم تبريرا إلهيا لذلك الوضع. وبعد أن تم التخلص من كل ما له علاقة بالنظرية الذرية القديمة، لم يعد هناك أي مجال للقول بأن الكون مشكل من الذرات والفراغ، بل صار مصنوعا من مادة بلورية متشابكة ومكتملة تماما، ذلك بالطبع لأن الله مكتمل ولأن السماء هي المكان الذي يعيش فيه الله.

يبدو، من وجهة النظر الحديثة، أن ذلك التصور مجرد ادعاء هدفه خدمة مصالح الطبقة الحاكمة الإقطاعية، لكن الأمر كان في الواقع أكثر من ذلك بكثير: فقد كان التفسير الأكثر نجاحا لحركات الكون كما رآه الرجال والنساء في عصر الإقطاع. إذ يبدو أن الأجسام السماوية تسير بالفعل بحركة دائرية حول الأرض. وعلاوة على ذلك فإن أي فكرة كانت لتقول بأن الأرض ليست ثابتة ستتناقض مع “التصور العام”: أليست الأرض ثابتة تحت أقدامنا؟ ألن تنفرط البحار والجو خارج الأرض إذا ما تحركت هذه الأخيرة؟

علم في أزمة

ومع ذلك فإن تقدم علم الفلك والتراكم الكمي للمعطيات المتعلقة بحركات الأجرام كان قد بدأ في تقويض النموذج البطليمي القديم. لم تكن الكواكب (“النجوم المتجولة”) على وجه الخصوص تتناسب مع الحركة الدائرية البسيطة التي كانت متوقعة منها حول الأرض، بل إن الفحص الدقيق كشف عن حركة شديدة التعقيد.

تم استخدام أدوات رياضية مبتكرة – التي تسمى بأفلاك التدوير “Epicycles” ومراكز التدوير “Epicentrics” – لشرح التناقضات في حركة الكواكب وفق النموذج البطليمي./ صورة: مفتوحة المصدر

لكن النظرية القديمة لم تتعرض ببساطة للانهيار تحت وطأة تناقضاتها الخاصة، بل كان لا بد من الإطاحة بها. وفي انتظار وصول نظرية جديدة يمكنها أن تتحدى النظرية القديمة بنجاح، تم اختراع الكثير من أنواع الأدوات الرياضية للحفاظ على الأرض في موقعها المركزي في الكون. تلك الأدوات الرياضية المبتكرة، التي تسمى بأفلاك التدوير “Epicycles” ومراكز التدوير “Epicentrics” – كانت مرنة بشكل كبير. فمن خلال إضافة فلك تدوير هنا أو هناك وتدوير هذه المتغيرات الاعتباطية، كان يمكن جعل النتائج أقرب فأقرب إلى ملاحظاتنا. وهكذا كان من الممكن إنقاذ النموذج البطليمي من أي ملاحظة جديدة.

وأي شخص على دراية بالحالة الراهنة لعلم الفلك في وقتنا الحالي سيصدم بأوجه التشابه التي يشترك فيها مع علم الفلك البطليمي في أيامه الأخيرة. فاليوم أيضا يتم إقحام جميع أنواع المتغيرات الاعتباطية -المادة المظلمة والطاقة المظلمة والتضخم والثوابت الكونية، وما إلى ذلك- في نظرية الانفجار الأعظم، دون أدنى دليل ملموس قائم على الملاحظة لدعمها. هذه المتغيرات قابلة للتقسيم والتضبيط بشكل لا نهائي. لذا فإن المفارقة التي نواجهها هي أن من أبرز علامات الأزمة الحالية لعلم الفلك هو أن النظريات تثبت أنها دقيقة للغاية مقارنة بما يمكن للمرء أن يتوقعه من التطور الطبيعي للعلوم.

العلم الثوري

يوضح توماس كوهين، في كتابه الممتاز “الثورة الكوبرنيكية”، كيف أن تلك الثورات العلمية المبكرة التي شهدتها بداية عصر البرجوازية هي حالة نموذجية للطريقة التي يتطور بها الفكر العلمي بشكل عام. لقد قدمت وجهة نظر بطليموس ما وصفه كوهن بأنه “إطار نظري” (“paradigm”) يمكن من خلاله “للعلم العادي” أن يسير: تراكم البيانات الفلكية الجديدة؛ الملاحظة على مستويات أكثر دقة وتوسيع الإطار النظري إلى مجالات جديدة. لكن هذا التراكم الكمي يصل في نهاية المطاف إلى التناقض مع الإطار النظري القديم ويؤدي إلى دخول النظرية القديمة في أزمة. حينها تظهر الحاجة إلى نوع مختلف من العلم: “العلم الثوري”، والذي وحده من يمكنه هدم الكثير من النظرية القديمة وإقامة إطار نظري جديد في مكانها.

طرح كوبرنيكوس علما فلكيا جديدا تماما حيث تدور الأرض والكواكب حول الشمس./ صورة: مفتوحة المصدر

في عام 1543، طرح كوبرنيكوس علما فلكيا جديدا تماما في كتابه De Revolutionibus، لدراسة العدد المتزايد من الملاحظات المتناقضة. لقد عملت نظريته الفلكية حرفيا على قلب نظرية بطليموس “رأسا على عقب”. وبدلا من أن تكون الشمس هي التي تدور حول الأرض صارت الأرض – مع بقية الكواكب- هي الي تدور حول الشمس. وتم شرح الحركات الظاهرية المعقدة للكواكب عبر السماء.

إن التطور الديالكتيكي للعلم، من خلال تحول الكم إلى كيف، يوضح ليس فقط منطق الثورة الكوبرنيكية، بل كل الثورات الحقيقية التي عرفها العلم. لقد حققت أفكار كوهن، بسبب قدرتها على التفسير، قبولا واسعا في الأوساط الأكاديمية، لدرجة أن تعابيره (“تحول الإطار النظري” و”العلم الثوري”، إلخ) قد أصبحت مصطلحات مستعملة على نطاق واسع وبشكل مفرط. في الحقيقة إن ما اكتشفه كوهن (أو بتعبير أدق: أعاد اكتشافه) هو الديالكتيك في مجال البحث العلمي.

في الواقع، تُظهر الفقرة التالية من مفكرات تروتسكي الفلسفية كيف أن أفكار كوهن مشابهة لأفكار النظرة الديالكتيكية الواعية للعلم:

«تاريخيا، تشكل الإنسانية “مفاهيمها” -أي العناصر الأساسية لتفكيرها- على أساس التجربة، التي هي دائما غير مكتملة وجزئية وأحادية الجانب. وتدخل في “المفهوم” مميزات السيرورة الحية والمتغيرة دائما، والتي تعتبر مهمة وضرورية لها في لحظة معينة. ثم تعمل تجربتها المستقبلية في البداية على إغناء المفهوم المغلق [كميا]* ثم تتجاوزه، أي أنها في الواقع تنفيه، وبموجب ذلك تستلزم نظرية تنفيه. لكن النفي لا يعني العودة إلى نقطة البداية (Tabula rasa). إن العقل يمتلك بالفعل: أ) المفهوم و ب) الاعتراف بأوجه قصوره. ويشكل هذا الاعتراف اعترافا بضرورة بناء مفهوم جديد، وهو ما يوضح أن النفي ليس نفيا مطلقا، وأنه يؤثر فقط على سمات معينة من المفهوم الأول…» *[الإضافة من عندي: بن كوري].

لكن كوهن ليس مفكرا ديالكتيكيا واعيا وبالتالي فقد كانت لاكتشافاته بالضرورة أوجه قصور. كانت أكبر أوجه القصور في فكر كوهن هي نظرته لتطور العلوم بمعزل وباستقلال عن التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام.

إذا عدنا إلى الثورة التي قام بها كوبرنيكوس، يمكننا أن نرى كيف أن علم الفلك القديم كان قد دخل بالفعل في أزمة قبل قرون من ولادة كوبرنيكوس. لم تكن الملاحظات أو الاكتشافات الجديدة هي التي أدت في النهاية إلى تغيير النظرة. لم يتم اكتشاف التلسكوب وتطبيقاته على علم الفلك من قبل غاليليو إلا بعد مرور عدة سنوات على وفاة كوبرنيكوس. كما أن الأزمة نفسها لم تؤدي تلقائيا إلى قيام “العلم الثوري”.

كانت بالأحرى الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، وصعود طبقة ثورية – طبقة البرجوازيين والحرفيين والتجار- هي التي أعطت قوة الدفع للثورة في العلوم. كان ظهور هذه الطبقة، بمعارضتها الثورية للإقطاع واعتمادها على نمط إنتاج يستلزم التثوير الدائم للتقنية والعلوم، هو الحدث الأكثر أهمية في تاريخ العلم حتى بروز البروليتاريا الثورية. وهو الذي أدى إلى الثورة العلمية.

نيوتن والمادية الميكانيكية

مع كوبرنيكوس بدأت ثورة علمية، تطورت من خلال تايكو براهي وكبلر وغاليليو وآخرين، لتصل إلى الاكتمال إلى هذا الحد أو ذاك في شكل “قانون الجاذبية العام” لنيوتن. حيث تمكن نيوتن، في كتابه Principia، من توحيد فيزياء الأرض والكواكب.

هنا على الأرض من المستحيل تجنب الديالكتيك الذي يواجهنا عند كل منعطف. كل شيء هنا له تاريخه، كل شيء ينتهي وهو في حالة تغير مستمر. لكن بالنسبة للكواكب تبدو الأشياء مختلفة جدا، فهي خالدة وتتكرر حركاتها إلى الأبد، من دون ماض أو مستقبل.

إن التشابه بين هذه الحركة المنتظمة والمكررة والمتوقعة للكواكب وبين الحركة الميكانيكية لدواليب الساعة كان معروفا منذ آلاف السنين. بل إن أحد المهندسين اليونانيين القدماء تمكن فعلا من صنع آلة متقنة لحساب حركات الكواكب. إلا أن الثورة التي أحدثها نيوتن في الفيزياء فضحت ضعف وحدود النظرة التي تعتبر الكواكب وكأنها قطعة ساعة خالدة لا تتغير. وباختصار لقد أدت في النهاية إلى إدخال الديالكتيك في فهمنا لعلم الفلك وعلم الكون.

في معركته ضد الكنيسة الكاثوليكية، والتي أدى خلالها ثمنا باهضا، دافع غاليليو عن وجهة نظر كوبرنيكوس بالاعتماد ليس على الحجج الميتافيزيقية، بل على ملاحظاته عن الطبيعة المتغيرة والديالكتيكية للكواكب. بالنسبة لغاليليو كانت أفضل الحجج ضد التصور البطليمي للكون هي ملاحظاته على البقع الشمسية والانفجار النجمي، التي أثبتت موت الكواكب وترابطها مع “قوانين الطبيعة” كما نلاحظها على الأرض.

لكن نيوتن كان عبدا للاتجاهات الفلسفية المعاصرة له./ صورة: مفتوحة المصدر

لكن نيوتن كان عبدا للاتجاهات الفلسفية المعاصرة له، بل إنه في الواقع لم يكن لديه وقت لدراسة الفلسفة. وقد لخص احتقاره لكل ما يتعلق بالفلسفة في تعبيره الشهير: “أيتها الفيزياء احذري من الميتافيزيقا” (أي احذري من الفلسفة). لكن الطبيعة تمقت الفراغ، وفي غياب أي نظرة فلسفية واضحة، من الحتمي أن يقع المرء تحت تأثير الأفكار والأحكام السائدة في المجتمع. وبالنسبة لنيوتن جاء هذا التأثير من خلال ما يسمى بالمادية “الميكانيكية” أو “الميتافيزيقية”.

كان ذلك المفهوم الفلسفي قد نشأ في إنجلترا مع فرانسيس بيكون وتم تطويره على يد جون لوك. ووفقا لذلك التصور ليس العالم شبكة من العمليات المترابطة والمتناقضة كما يراه الديالكتيكي، بل مكون من كيانات منعزلة وغير مترابطة ومستقلة تتبع قوانين بسيطة وميكانيكية يمكن التنبؤ بها كما هو الحال بالنسبة لحركة أجزاء الساعة.

تحت حكم الطبقة البرجوازية الإنجليزية، التي جاءت إلى السلطة قبل نظيراتها الأوروبيات على أساس ثورة عملاقة، لكنها كانت حريصة على شطب ماضيها الثوري، كانت النظرة التي تعشق التجريبية وتتحاشى التعميمات النظرية العامة، نظرة ذات فائدتها كبيرة لها. ومن خلال وضع “الحقائق” في معارضة السيرورات العامة والتناقضات الأوسع نطاقا، التي وحده الفكر النظري من يمكنه أن يكتشفها، وجد التصور الجامد الإصلاحي للتاريخ أساسه الفلسفي. وعلى الرغم من العديد من التطورات التي عرفها مجال العلوم، فإن النزعة التجريبية الإنجليزية استمرت، وما تزال مستمرة، في التقليل من شأن العلوم والفلسفة، لا سيما في العالم الأنجلوساكسوني.

بالنسبة للمنظور الميكانيكي يختفي التاريخ والأحداث العرضية وغير الخطية، حيث يتم نزع كل ظاهرة من سياقها ويتم التخلص من التطور والتغيير. وعلى الرغم من أن القانون القائل بأن «لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه» هو قانون ديالكتيكي بطبيعته؛ فإن المادي الميكانيكي يتصور العالم وكأن هناك “قوى” خارجية – منفصلة عن مجموع العلاقات الطبيعية – تشوش على حركات الأشياء الخطية وغير المتغيرة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا لم يكن لدى الكواكب مستقبل ولا ماض، وقد اتبعت دوما حركاتها الدورية الحالية، فكيف استطاعت تحقيق ترتيبها الحالي؟ بالنسبة للديالكتيكي يعتبر السؤال قائما على فرضية خاطئة لأن الكواكب في سيرورة مستمرة من التطور والتغيير. أما بالنسبة لنيوتن فإن الإجابة لم تكن موضع شك: فقد كان الله هو الذي أعطى للكواكب شكلها الحالي. كان “صانع الساعات الذكي”، على حد تعبير ويليام بيلي، هو الذي جعل هذه الساعة العملاقة تتحرك.

وما هو صحيح بالنسبة للكواكب صحيح بالنسبة للأرض أيضا. فمثلما كان النظام الشمسي يتمتع دائما بالترتيب الذي نراه فوقنا، فإن الأرض وقاراتها ومحيطاتها والكائنات التي تسكنها، ظلت دون تغيير منذ لحظة الخلق. ها نحن نرى كيف أن هذه المادية، التي تحاول التعامل مع العالم بطريقة ميكانيكية وليس بطريقة ديالكتيكية، يمكن وصفها بأنها شبه مادية وتؤدي في الواقع إلى العودة إلى المثالية.

الدماغ الميكانيكي

في إطار النزعة التجريبية الميكانيكية، حتى العمليات البيولوجية والكيميائية تجد تفسيرها في نهاية المطاف في الحركة الميكانيكية ./ صورة: مفتوحة المصدر

بدت هذه النظرة التي ترى الطبيعة باعتبارها قطعة ساعة عملاقة، متوافقة بشكل منطقي تماما مع الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت. لقد أدت الأهمية المتزايدة للتصنيع إلى عقلنة عملية الإنتاج بأكملها وتحويلها إلى سلسلة من الحركات الميكانيكية البسيطة. وفي كل مرحلة من مراحل تقسيم العمل هذا، تحول البشر إلى ما يشبه التروس في الآلة ؛ في نفس مرتبة الآلات المعقدة نفسها.

وفقا لهذه النظرة الميكانيكية للعالم، صارت حتى العمليات البيولوجية والكيميائية تجد تفسيرها في نهاية المطاف في الحركة الميكانيكية. ومثلما يعمل القلب مثل مضخة ميكانيكية وتتحرك الأطراف وفقا لمبدأ الرافعة، صار يعتقد أنه حتى الحركات الكيميائية للخلية وحتى عمليات الإحساس والدماغ ناتجة عن انتقال حركات ميكانيكية مماثلة.

لا يوجد عند مثل هذه الفلسفة مساحة لنظرية متناسقة للعقل والذاتية. فالحيوانات، وفقا لما قاله ديكارت – وهو أحد الدعاة البارزين للنظرة الميكانيكية للعالم – ليست سوى آلات صغيرة ذاتية الحركة (Automata) تتفاعل بشكل انعكاسي مثل آلات معقدة. وبما أن أجسادنا وعقولنا تتحرك بدورها من خلال نفس العمليات الطبيعية مثل الحيوانات، فإن ديكارت لم يجد سوى تفسير ثنائي (Dualistic) خارق للطبيعة لظاهرة الوعي، حيث قال إن الجسم يتحرك بقوانين ميكانيكية في حين أن الوعي موجود في عالم آخر، وتم الربط بين الاثنين بما يمكن أن يكون “قوة الهية” موجودة بشكل فريد في الدماغ البشري. ها نحن نرى مرة أخرى كيف أن المادية الميكانيكية تترك الباب مفتوحا أمام عودة المفاهيم الصوفية والمثالية.

المادية والنقد التجريبي

هذه النظرة للإنسان بكونه سلبيا تحركه الطبيعة بشكل ميكانيكي تثير أسئلة مهمة تتعلق بمصدر المعرفة البشرية ومدى صحتها. يتفق الماديون والمثاليون على حد سواء على أن مصدر المعرفة الوحيد الذي لدينا هو حواسنا. لكن بالنسبة إلى المادي ليست أحاسيسنا أكثر من صور وانطباعات ناتجة عن عالم مادي خارجي موجود بشكل مستقل عن كياننا.

إلا أن المثالي أو السوليبسيتي[4] سيعترض على ذلك قائلا: «إذا كان كل ما نمتلكه هو هذه الأحاسيس، فكيف يمكننا التأكد من أنها تعكس بدقة العالم من حولنا؟ ثم ليس هناك ما يؤكد لنا أن هذه “المفاهيم الحسية” تعكس أصلا وجود عالم مادي». على هذه الأسس، وبالانطلاق من نفس نقطة التي انطلق منها المادي الإنجليزي جون لوك (بكون المعرفة تأتينا من الحواس فقط) بنى كل من ديفيد هيوم والأسقف بيركلي معارضتهما المادية.

بالنسبة إلى بيركلي ليست الأشياء التي نعتبرها حقيقية سوى مركبات من الأحاسيس التي يتفق أن تحدث مرتبطة والتي نضع لها علامة في أذهاننا. إن “التفاحة” مزيج من أحاسيس الشكل المستدير واللون الأحمر والمذاق الحلو، ولا شيء أكثر من ذلك. أما فكرة كون التفاحة موجودة باعتبارها “مادة” فليست سوى قفزة فلسفية لا مبرر لها.

تبدو وجهة النظر هذه سخيفة بشكل كبير، لكن ومع ذلك فإن العلماء والثوريين لم يكونوا محصنين ضد إغرائها. ففي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أعاد الفيزيائي إرنست ماخ إحياء الفلسفة القائلة بأن العالم ليس أكثر من “مركبات من الأحاسيس” تحت اسم “التجريبية النقدية”.

اليوم أيضا نرى نفس الاتجاه الفلسفي ينتعش تحت مختلف التسميات. ففي نظرية “العالم المعلوماتي” التي طرحها عدد من علماء الكمبيوتر وعلماء فيزياء الكم على سبيل المثال، تمت الاستعاضة عن “الأحاسيس” بـ “المعلومات”، التي مركباتها تشكل واقعنا. ليست هذه الفلسفة، من جميع النواحي الأخرى، سوى إعادة صياغة للتجريبية النقدية. قد تكون اللغة قد تغيرت لكن نفس “المعسكرين الكبيرين” في الفلسفة ما زالا قائمين.

في الفترة التي تلت هزيمة الثورة الروسية عام 1905، بدأت الأفكار الصوفية (Mystical) تنتعش في روسيا، كما يحدث في كثير من الأحيان في فترات الإحباط والإرهاق، بما في ذلك بين فئات من البلاشفة. لقد اعتبر لينين أن نضال الحزب الثوري من أجل الوضوح النظري وخاصة ما يتعلق بفلسفته الموجهة مسألة حياة أو موت، وقام بفحص دقيق لحجج “الماخيين” الروس في كتابه “المادية والمذهب النقدي التجريبي”.

أظهر لينين في كتابه أن المادية الميكانيكية وغير الديالكتيكية عاجزة أن تجيب بشكل صحيح على اعتراضات المثاليين والسوليبسيستيين. إنها تميل إلى أن تكون بمثابة نقطة انطلاق: إما إلى الأمام نحو المادية الديالكتيكية الحقة -وهي القفزة التي حققها ماركس من فيورباخ- أو إلى الوراء نحو معسكر المثالية. إذ بعد كل شيء إذا ما كنا نحن وحواسنا نتعرض بشكل سلبي للقصف من الطبيعة الخارجية، فكيف لنا أن نثبت وجود الواقع أو المادة؟

أجاب لينين: بالطبع نحن لسنا مجرد كائنات سلبية تتعرض للقصف من الطبيعة. نحن نمتلك أداة أخرى إلى جانب التأمل: فنحن أنفسنا نتفاعل بنشاط مع العالم. إن الحركة تتدفق في كلا الاتجاهين، فإذا استخلصنا من خلال حواسنا بأن العالم هو على هذا الشكل أو ذاك، فإننا سنؤكد صحة استنتاجاتنا أو خطأها من خلال فعلنا في العالم.

وكما أوضح ماركس في أطروحته الأولى من موضوعات حول فويرباخ:

«إن العيب الرئيسي لكل المادية الموجودة حتى الآن – بما في ذلك مادية فيورباخ – هو أنه لا يُنظَر إلى الشيء، الواقع، الحساسية، إلا في شكل موضوع أو في شكل تأمل، لكن ليس على أنها نشاط إنساني حسي ولا على أنها ممارسة ولا بشكل ذاتي. ومن ثم فإن الجانب العملي تطور، في تناقض مع المادية، وبشكل تجريدي على يد المثالية، التي هي، بطبيعة الحال، لا تعرف النشاط الحسي الحقيقي كما هو في الواقع».

فلسفة متحجرة

إن ما يبرز من تاريخ الثورة العلمية هو كيف أن حركة بدأت كتحد ثوري للنظام الإقطاعي القديم، صارت عقيدة متحجرة ومحافظة. وعلى حد تعبير إنجلز: «لقد كتب كوبرنيكوس، في بداية المرحلة، رسالة تنتقد اللاهوت؛ بينما أغلق نيوتن المرحلة بافتراض أن الدافع الأول هو الإله».

يجب ألا يفاجئنا أن المدرسة الفلسفية المثالية -من خلال كانط وهيجل- كانت هي من أعادت اكتشاف الديالكتيك اليوناني القديم. وعلى حد تعبير إنجلز:

«إن الخرق الأول في هذه النظرة المتحجرة للطبيعة لم يكن على يد عالم طبيعي، بل على يد فيلسوف. في 1755 ظهر كتاب كانط “التاريخ الطبيعي العام ونظرية السماء”، وألغيت مسألة الدفعة الأولى. ظهرت الأرض والنظام الشمسي كله بكونها أشياء تطورت عبر الوقت. […] احتوى اكتشاف كانط على نقطة الانطلاق لكل التقدم اللاحق. فإذا كانت الأرض شيئا تطور، فإن حالتها الجيولوجية والجغرافية والمناخية الحالية، ونباتاتها وحيواناتها، يجب أن تكون أشياء قد تطورت هي أيضا».

ومنذ ذلك الحين أكد تقدم العلم في كل خطوة من خطواته إلى الأمام صحة النظرة الديالكتيكية. لقد كانت مهمة ماركس هي وضع الديالكتيك على أساس علمي واضح، أو بعبارة أخرى: وضعه على أساس مادي. لكن مثل هذه الفلسفة توضح على الفور التناقضات الداخلية التي تعرفها الرأسمالية كما توضح احتضارها. لذلك فإن الدفاع عن النظرة المادية الحديثة ضد منتقديها هو دفاع عن وجهة النظر الطبقية للطبقة العاملة في كفاحها ضد البرجوازية، وفي نفس الوقت دفاع عن العلم ضد كل محاولات التراجع إلى عالم التصوف والمثالية.

هوامش:

1: Engels, “Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy”.

2: Trotsky, Notebooks 1933-1935, Columbia University Press, p88.

3: غرفة الضباب عبارة عن جهاز كاشف للجسيمات يُظهر مسار مرور الجسيمات النووية في المادة.

4: السوليبسيتي (Solipsist): نصير مذهب السوليبسيزم وهو مذهب يقول بوحدة الذات أو الأنا. والمصطلح مشتق من الكلمتين اللاتينيتين: Solus ويعني وحيد وIpse ويعني أنا.

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية