عندما سقط الاتحاد السوفياتي، قبل 26 عاما، عمت البهجة صفوف المدافعين عن الرأسمالية. لقد تحدثوا عن موت الاشتراكية والشيوعية. قالوا إن الليبرالية انتصرت، وبالتالي فإن التاريخ بلغ التعبير النهائي عنه في شكل الرأسمالية. كانت تلك هي اللحظة التي أطلق فيها يوشيهيرو فرنسيس فوكوياما فكرته الشهيرة (السيئة السمعة) بأن التاريخ قد انتهى. ما كان يقصده بذلك هو ما يلي: الآن بعد أن فشلت الاشتراكية (في شخص الاتحاد السوفياتي)، فإن النظام الاجتماعي والاقتصادي الوحيد الممكن هو الرأسمالية، أو “اقتصاد السوق الحرة” كما يفضل هو وآخرون تسميتها.

تنبأ المدافعون عن الرأسمالية بأن فوز الليبرالية سيفتح الباب أمام مستقبل مضمون من السلام والازدهار. تحدث الاقتصاديون عن توزيع الثروة بسلام. فالآن وقد انتهت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، ستكون الحكومات الرأسمالية قادرة على إنفاق مبالغ طائلة من المال لبناء المدارس والمستشفيات والمنازل وكل الأشياء الأخرى التي هي الشرط الأساسي للوجود الحضاري. الصحاري ستُزْهِر والإنتاج سيرتفع والجنس البشري سيعيش بسعادة إلى الأبد. آمين.

قد تبدو 26 سنة وقتا طويلا في حياة الانسان، لكنها من وجهة نظر التاريخ ليست سوى لحظة عابرة. لكن رغم أنها ليست سوى لمحة سريعة من التاريخ البشري فقد تغير خلالها كل شيء. لقد تغيرت الأشياء إلى نقيضها. واليوم لم يعد يوجد حجر على حجر من التنبؤات الواثقة لتلك الأيام.

إعادة النظر

لسوء حظ فرانسيس فوكوياما لا يمكن التخلص من التاريخ بسهولة، وها هو قد عاد الآن لينتقم منه. في عام 1992، وبسبب النشوة العامة التي كانت تشعر بها البرجوازية بفعل سقوط الاتحاد السوفياتي، نشر ذلك المنظر السياسي الأمريكي كتابا يحمل اسما مثيرا: “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”.

نقرأ في ذلك الكتاب البيان التالي:

«إن ما نشهده … هو نهاية التطور الأيديولوجي للجنس البشري وعولمة الديمقراطية الليبرالية الغربية باعتبارها الشكل النهائي للحكومة البشرية».

لكن في مقال نُشر في مجلة the New Statesman، يوم 17 أكتوبر من هذا العام، نجده يغني أغنية مختلفة:

«ما قلته آنذاك [1992] هو أن إحدى المشاكل المتعلقة بالديمقراطية الحديثة هي أنها توفر السلام والازدهار، لكن الناس يريدون أكثر من ذلك… فالديمقراطيات الليبرالية لا تحاول حتى أن تحدد ماهية الحياة الجيدة، لقد تركت تلك المهمة للأفراد، الذين يشعرون بالغربة، بدون هدف، وهذا هو السبب في أن انضمامهم إلى تلك المجموعات الهوياتية يمنحهم بعض الشعور بالانتماء».

وقال إن: منتقديه «ربما لم يقرأوا حتى النهاية الكتاب [نهاية التاريخ]، أي القسم المتعلق بالإنسان الأخير، والذي يناقش في الحقيقة بعض التهديدات المحتملة التي تواجهها الديمقراطية».

فوكوياما، الذي كان مسؤولا حكوميا خلال عهد ريغان وبوش، كان في الأصل قريبا من حركة المحافظين الجدد. وهذا ما يفسر ربما حماسه الشديد لاقتصاد السوق والليبرالية. لكن التجربة القاسية جعلته يعيد النظر في أفكاره، إلى حد ما على الأقل.

لقد دعم فوكوياما حرب العراق، لكنه بحلول عام 2003، توصل إلى أنها كانت خطأً في السياسة الأمريكية. كما أنه أصبح ينتقد بعض الأفكار النيوليبرالية كالمطالبة بإلغاء القيود على القطاع المالي، التي كانت مسؤولة جزئيا عن الانهيار الاقتصادي الكارثي في عام 2008. كما أنه منتقد لليورو، أو على الأقل “لطريقة خلقه الخاطئة”.

«هذه كلها سياسات وضعتها النخبة والتي تحولت إلى كارثة جسيمة، إن الانزعاج الذي يشعر به الناس العاديون له ما يبرره.»

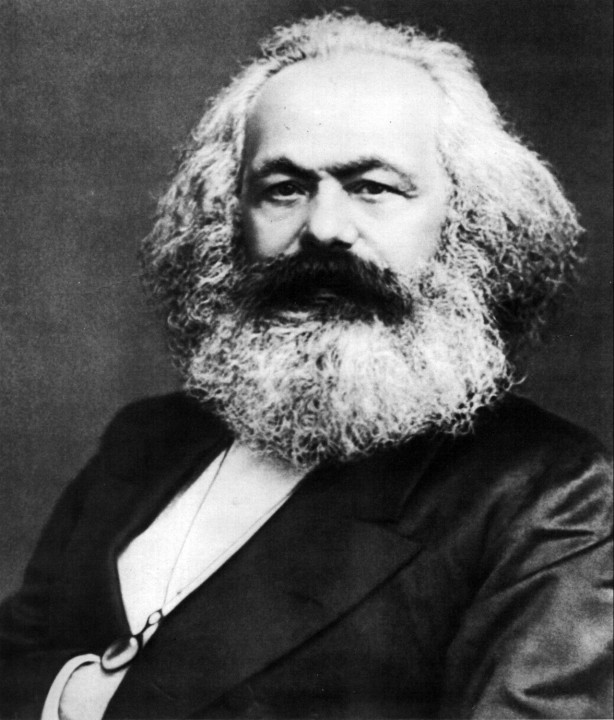

كان ماركس على حق!

لتوضيح التغير الدرامي الذي عرفه فوكوياما، نعيد نشر بعض المقتطفات من مقال مجلة the New Statesman:

«لقد كان [كتاب] نهاية التاريخ توبيخا للماركسيين الذين اعتبروا الشيوعية بمثابة المرحلة الإيديولوجية النهائية للإنسانية. سألت فوكوياما كيف يفسر عودة اليسار الاشتراكي إلى الواجهة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة؟ فأجاب: “كل هذا يتوقف على ما تعنيه بالاشتراكية. لا أعتقد أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج ستنجح -باستثناء المجالات التي تكون فيها مطلوبة بوضوح، مثل المرافق العامة-.

أما إذا كنت تقصد برامج إعادة التوزيع التي تحاول تصحيح هذا الخلل الكبير الموجود في كل من الدخل والثروة، فنعم أنا لست فقط أعتقد أنها يمكن أن تعود، بل يجب أن تعود. إن هذه الفترة الممتدة، التي بدأت مع ريغان وتاتشر، والتي ترسخت فيها مجموعة معينة من الأفكار حول فوائد الأسواق غير المنظمة، كان لها تأثير كارثي من نواح كثيرة.

لقد أدت في مجال المساواة الاجتماعية إلى إضعاف النقابات العمالية، وإضعاف القدرة التفاوضية للعمال العاديين وصعود فئة طبقة أوليغارشية في كل مكان تقريبا والتي تمتلك سلطة سياسية مفرطة. أما فيما يتعلق بدور القطاع المالي، فإذا كان هناك أي شيء تعلمناه من الأزمة المالية، فهو أنه علينا تنظيم القطاع بشكل كبير لأنه سيتسبب في جعل الآخرين يدفعون الثمن. لقد أصبحت هذه الإيديولوجية مغروسة بعمق داخل منطقة اليورو، فقد كان التقشف الذي فرضته ألمانيا على جنوب أوروبا كارثيا”.

وما أثار دهشتي هو أن فوكوياما أضاف: “في هذا المنعطف الذي نمر منه، يبدو لي أن بعض الأشياء التي قالها كارل ماركس يتضح أنها صحيحة. لقد تحدث عن أزمة فائض الإنتاج… وأن العمال سيصيرون أكثر فقرا وأنه لن يكون هناك طلب كافٍ“». (التشديد من عندي، آ. و)

فلنترك جانبا حقيقة أن فوكوياما يظهر عدم فهمه للاقتصاد الماركسي بخلطه بين فائض الإنتاج وبين الفكرة الكينزية القائلة بنقص الاستهلاك. فبعد كل تلك السنوات العديدة من غسيل الدماغ في مدرسة اقتصاد السوق الحرة، سيكون من المبالغ فيه أن نطلب منه أن يفهم ماركس.

ومع ذلك فإنه من المهم أن يصل مثل هذا المدافع البارز عن الرأسمالية والمنتقد الشرس للاشتراكية الآن إلى الاعتراف بأن التحليل الماركسي للأزمة الرأسمالية كان صحيحا بشكل أساسي، وأن السعي الجامح لاقتصاديات السوق الحرة نحو الربح أدى إلى إفقار جماعي من جهة، وإلى الهيمنة الكاملة على العالم من قبل الأوليغارشية الرأسمالية المتوحشة والفاحشة الثراء من جهة أخرى.

وهو محق في القول بأنه إذا لم يتم تصحيح ذلك، فإن هذه الأوليغارشية (سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا) “ستجعل الجميع يدفعون الثمن”. وهم في الواقع يفعلون ذلك بالفعل.

فوكوياما لا يقدم أي حل

إنها من الأمور التي تبعث على الارتياح بالطبع أن نرى أن حتى هذا المدافع الشرس عن الرأسمالية قد بدأ يفهم طبيعتها الرجعية. ومع ذلك فإن فوكوياما يتصرف مثل الطبيب الذي، بعد إعطاء قائمة شاملة للغاية لأعراض المرض الذي يعانيه مريضه، يفشل في تقديم وصفة لعلاج.

يدرك فوكوياما الحرمان الرهيب الناجم عن ويلات رأس المال المالي وفوضى نظام السوق. لقد توصل إلى وجهة النظر التي يشاطرها معه عدد متزايد من الناس بأنه يجب ممارسة الرقابة على الاقتصاد. لكنه لم يصل إلى استخلاص الاستنتاج الضروري، وهو أن الاحتكارات الضخمة والبنوك، التي تمارس ديكتاتورية وحشية على العالم بأسره يجب أن تنتزع بشكل كامل من أيدي الخواص.

إنه من ناحية يدعو إلى العودة إلى الاشتراكية. لكن المشكلة هي أنه لا يمتلك أي فكرة عما تعنيه الاشتراكية، إذ يقول إن “الملكية العامة لوسائل الإنتاج” لن تنجح (ما عدا بالنسبة للمرافق العمومية). لكن فوكوياما نفسه استنتج أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي التي فشلت، أو بالأحرى أنها تعمل على حساب التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتسبب البؤس والفقر والمآسي بالنسبة للغالبية العظمى من البشر.

لقد صار من الواضح الآن حتى لأكثر الناس فقدانا للبصيرة أن الاقتصاد الرأسمالي هو أفضل وصفة للفوضى والاضطراب والتبذير وسوء الإدارة والفساد على نطاق واسع. والأسوأ من ذلك هو أن الجشع الجامح من أجل الربح، والذي يعتبر القوة المحركة الوحيدة لهذا النظام، يدمر البيئة ويسمم الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله والبحار والغابات التي تشكل أساس كل الحياة على هذا الكوكب.

إن المشاكل الجدية تتطلب حلولا جدية. لقد سبق للاشتراكي الإسباني، لارغو كاباييرو، أن قال ذات مرة إنه لا يمكنك علاج السرطان بحبة الأسبرين. يدافع فوكوياما عن تأميم المرافق العامة لأن ذلك “مطلوب بوضوح”. ونحن نتفق معه كليا. لكن لماذا ليس ذلك مطلوبا بالنسبة للبنوك، على سبيل المثال، والتي أثبتت عجزا كاملا عن إدارة ومراقبة كميات هائلة من أموال الناس بطريقة مسؤولة؟

كانت المضاربات الإجرامية والفساد وعدم كفاءة البنوك هي الأسباب المباشرة للأزمة المالية لعام 2008، والتي ما نزال نعيش تبعاتها. وفي النهاية صار هؤلاء المدافعون المتحمسون عن اقتصاد السوق الحر، الذين عارضوا أي اقتراح لتدخل الدولة في الاقتصاد، يحتاجون من الدولة إنقاذهم عن طريق ضخ كميات هائلة من المال العام في صناديقهم.

وبدلا من إرسالهم إلى السجن، الذي يستحقونه بشكل كامل، تمت مكافأتهم على عدم كفاءتهم بمبالغ هائلة من الميزانية العامة. هذا هو السبب في أننا نواجه اليوم عجزا عموميا هائلا، والذي يقال لنا إنه يجب أن ندفع لتقليصه. الفقراء يدعمون الأغنياء، في ما يشبه حكاية روبن هود لكن بشكل معكوس.

وفي الوقت نفسه يتم إعلامنا بأنه لا توجد أموال لدفع تكاليف تلك الأشياء غير الضرورية مثل المدارس والمستشفيات ورعاية المسنين والمعاشات التقاعدية والتعليم والطرق والمرافق الصحية، والتي هي كلها في حالة مزرية في بريطانيا وغيرها من بلدان العالم الغنية.

إذا كان هناك من قطاع اقتصادي يحتاج بشكل عاجل للتأميم فهو البنوك الكبرى. لماذا يرغب فوكوياما في إبقائها في يد الخواص؟ إذا اقتصر التأميم على المرافق العامة، فإن أهم قطاعات الاقتصاد ستبقى كما هي في أيدي نفس تلك الأوليغارشية التي ينتقدها فوكوياما. وبالتالي فإن هذا النوع من “الاشتراكية” لن يحل شيئا على الإطلاق.

من الواضح أن المشكلة الرئيسية هنا هي أن فوكوياما يخلط بين الاشتراكية وملكية الدولة وبين ذلك النظام البيروقراطي والشمولي الذي ساد في الاتحاد السوفياتي. إن ذلك النظام فشل بالتأكيد، وكان من المحتم عليه أن يفشل. لقد سبق لتروتسكي أن أشار إلى أن الاقتصاد المخطط المؤمم يحتاج إلى الديمقراطية تماما كما يحتاج الجسم البشري إلى الأوكسجين.

يجب ألا يكون هناك أي تناقض بين الاقتصاد المؤمم والمخطط وبين أكمل أنواع الديمقراطية. إن الاشتراكية الحقيقية تعتمد على مشاركة العمال الأكثر نشاطا، سواء في إعداد خطة الإنتاج أو في تنفيذها. لا نعني بهذا البروليتاريا الصناعية وحدها، بل كل الفئات المنتجة: العلماء والاقتصاديون والتقنيون والمديرون.

فبدون رقابة العمال وإدارتهم، سيتعرض الاقتصاد حتما للشلل وسيتوقف، وهو ما حدث بالضبط في الاتحاد السوفياتي. كما توفر لنا التجربة الفنزويلية دليلا أكثر وضوحا على مخاطر سيطرة البيروقراطية على الاقتصاد المؤمم.

الطريق الصيني؟

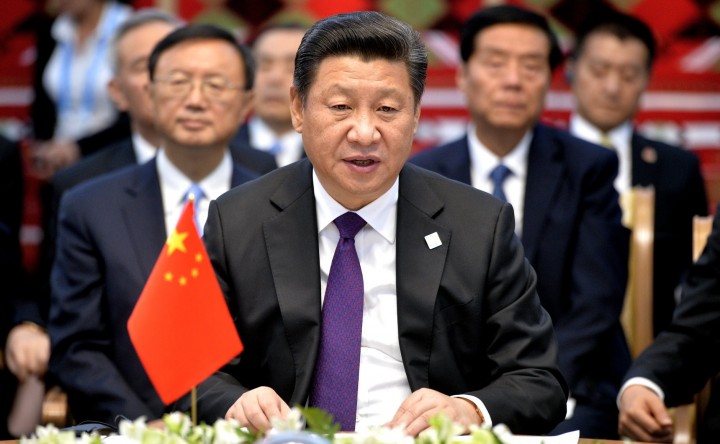

يبدو من المقال أن فوكوياما يعتقد أن البديل الوحيد المعقول للديمقراطية الليبرالية ليس الاشتراكية، بل هو نموذج رأسمالية الدولة المطبق في الصين:

«يقول الصينيون صراحة بأن نظامهم متفوق لأنهم يستطيعون ضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى البعيد بطريقة لا يمكن للديمقراطية تحقيقها… فإذا ما مرت 30 سنة أخرى وصاروا أكبر من الولايات المتحدة، وصار الصينيون أكثر ثراء واستمرت البلاد متماسكة، فإني سأقول إن لديهم حجة حقيقية».

لكنه حذر من أن “الاختبار الحقيقي للنظام” سيكون هو كيف سيتصرف في مواجهة أزمة اقتصادية.

يظهر ارتباك فوكوياما بشكل واضح للغاية من خلال هذه الأسطر. لقد كان تجريبيا انطباعيا قبل 26 عاما عندما كانت لديه أوهام في اقتصاد السوق لأنه كان يبدو وكأنه يتقدم باستمرار. وما يزال تجريبيا انطباعيا حتى اليوم، باستثناء أن إعجابه بالصين قد ازداد بنفس الدرجة التي تراجع بها إعجابه بالرأسمالية الغربية (“الليبرالية”).

صحيح أن الاقتصاد الصيني قد تقدم بسرعة خلال العقود القليلة الماضية . لكنه بعد أن دخل إلى الاقتصاد الرأسمالي العالمي فقد ورث كل تناقضات الرأسمالية. تعاني الصين الآن من فائض الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض معدل النمو وزيادة البطالة.

لقد بلغ معدل النمو الرسمي للصين هذا العام 6,5%. لكن الصين تحتاج على الأقل إلى معدل نمو يساوي 8% سنويا لكي تتمكن فقط من استيعاب نمو السكان. وعلاوة على ذلك، وكما يلمح فوكوياما، فإن الاقتصاد الصيني عرضة للصدمات الاقتصادية الناشئة عن الاقتصاد العالمي، عندما يجد صعوبات متزايدة في تصريف فائض إنتاجه وهو في حرب تجارية مفتوحة مع أمريكا.

من المثير للسخرية أيضا أن ذلك الرجل الذي يدعي أنه مدافع عن الديمقراطية الليبرالية هو نفسه الذي صار ينظر إلى الصين كمثال، بالنظر إلى أن النظام الصيني غير معروف باحترامه لحقوق الإنسان والديمقراطية. إن الصين في الواقع تجمع بين بعض من أسوء سمات الشمولية الستالينية وبين أسوء سمات الرأسمالية. على طول هذا الطريق لا يوجد أمل لعمال الصين أو أي بلد آخر.

الرأسمالية تعني الحرب

لم يسبق للعالم أبدا أن عرف مثل هذه الأوضاع المضطربة التي يعرفها اليوم. في الواقع عندما كان الاتحاد السوفياتي موجودا، كان هناك استقرار نسبي يعكس التوازن النسبي للقوة بين روسيا والولايات المتحدة. لكن النظام العالمي القديم قد انهار، وليس هناك ما يأخذ مكانه.

لقد قطعنا بالتأكيد شوطا طويلا منذ صدور تلك التنبؤات الوردية بعالم من السلام والازدهار بعد سقوط جدار برلين. ليس للعالم الحقيقي اليوم أي علاقة على الإطلاق بذلك المنظور، بل على العكس من ذلك ما نشهده هو حروب تلو حروب. وبصرف النظر عن الصراعات المروعة التي تمزق بعض البلدان مثل العراق وسوريا واليمن، فقد كانت هناك أيضا سلسلة من الحروب الوحشية في أفريقيا.

تسببت الحرب الأهلية الرهيبة التي شهدتها الكونغو في ذبح ما لا يقل عن 5 ملايين من الرجال والنساء والأطفال. لم تتكبد الصحف الكبرى عناء نشر خبر تلك المجازر على صفحاتها الأولى. كما أن الرئيس ترامب مزق الصفقة مع إيران التي كانت تمنع ذلك البلد من امتلاك أسلحة نووية، وها هو الآن يعلن قراره بتمزيق الصفقة التي كان ريغان وغورباتشوف قد وقعاها للحد من البرامج النووية للولايات المتحدة وروسيا.

ويشعر فوكوياما بالقلق من احتمال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين، حيث قال:

«أعتقد أنه سيكون في منتهى الحماقة استبعاد ذلك الاحتمال، يمكنني التفكير في الكثير من السيناريوهات التي يمكن أن تبدأ بها مثل تلك الحرب. لا أعتقد أنها ستكون هجوما متعمدا من قبل دولة على أخرى -مثل غزو ألمانيا لبولندا في عام 1939- بل من المرجح أكثر أن تندلع على خلفية صراع محلي حول تايوان أو حول كوريا الشمالية، وربما نتيجة للتوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي».

من المؤكد أن التناقضات بين أمريكا والصين خطيرة للغاية. وتجد تعبيرها في الحرب التجارية التي أعلن عنها دونالد ترامب من طرف واحد، والتي يمكن أن تتصاعد بسهولة إلى شيء أكثر خطورة يمكن أن يهدد بإسقاط الاقتصاد العالمي كله. وفي المقابل فإن تصاعد النفوذ الصيني في آسيا، وعلى وجه الخصوص محاولتها السيطرة على البحار في تلك المنطقة، تعتبره الولايات المتحدة تهديدا لمصالحها.

هذا لا يعني أن الحرب العالمية الثالثة قد باتت وشيكة، كما يعتقد البعض. ففي ظل الظروف المعاصرة سيكون للحرب العالمية تأثير مدمر على جميع الأطراف. والرأسماليون لا يشنون الحروب من أجل المتعة، بل لغزو الأسواق والحصول على الأرباح ومجالات النفوذ. ولذلك فإنه على الرغم من أن السيد ترامب لا يتوقف عن نفث النيران في كل خطبه، فإن المواجهة الشاملة مستبعدة.

ومع ذلك فإننا سنشهد حروبا صغيرة طوال الوقت، حروبا “صغيرة” مثل تلك الحروب التي نراها في العراق وسوريا، والتي هي احتمال مروع بما فيه الكفاية في العالم المعاصر. لكن الحروب هي مجرد انعكاس للتناقضات المستعصية بين البلدان التي يجب عليها في ظل الرأسمالية أن تقاتل بعضها بعضا من أجل الأسواق مثلما تتقاتل كلاب جائعة على قطعة من اللحم. إن الرأسمالية تعني الحروب، ومن أجل تجنب الحروب من الضروري إزالة جذورها.

عجلة التاريخ

عندما دخلت جيوش هتلر المنتصرة باريس في عام 1940، جرت محادثة مثيرة بين ضابط في الجيش الألماني وضابط في الجيش الفرنسي. تفاخر الألماني بغطرسة الغازي المنتصر بأن أمته قد تمكنت أخيرا من الانتقام لهزيمتها المهينة في الحرب العالمية الأولى. التفت إليه الضابط الفرنسي وقال: “نعم، لقد دارت عجلة التاريخ، وسوف تدور مرة أخرى”.

بعد سنوات قليلة، تبين أن توقعه صحيح.

منذ سقوط الاتحاد السوفياتي دارت عجلة التاريخ مرة أخرى دورة كاملة. وعلى الرغم من تنبؤات منظري الرأسمالية، فقد عاد التاريخ للانتقام. فجأة صار يبدو أن العالم يعاني من ظواهر غريبة وغير مسبوقة تتحدى كل محاولات الخبراء السياسيين لتفسيرها.

لقد صوت الشعب البريطاني في استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي – وهي نتيجة لم يتوقعها أحد، والتي تسببت في موجات زلزالية على نطاق عالمي. لكن ذلك كان لا شيء مقارنة مع موجة تسونامي التي أثارتها نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي كانت نتيجة أخرى لم يتوقعها أحد، بمن في ذلك الرجل الذي فاز.

لقد كان انتخاب دونالد ترامب زلزالا آخر. إن هذه الأحداث تأكيد دراماتيكي للاضطراب الذي أصاب العالم بأسره. فبين عشية وضحاها اختفت اليقينيات القديمة. هناك سخط عام في المجتمع وشعور واسع النطاق بعدم اليقين والذي يغمر الطبقة الحاكمة ومنظريها بقلق شديد.

يتحدث المعلقون السياسيون برعب عن صعود شيء يسمونه “الشعبوية”، وهي كلمة مرنة بقدر ما هي بلا معنى. إن استخدام مثل هذه المصطلحات الغامضة يدل فقط على أن أولئك الذين يستخدمونها هم أناس ليست لديهم أدنى فكرة عما يتحدثون عنه.

ليست كلمة “الشعبوية” (Populism) من ناحية الاشتقاقية سوى ترجمة لاتينية للكلمة اليونانية “ديماغوجية” (Demagogy). ويتم استعمال المصطلح بنفس الحماس الذي يقوم به رسام فاشل بطلاء الجدار بطبقة سميكة لتغطية أخطائه. يستخدم لوصف أنواع متعددة من الظواهر السياسية حتى صار بدون أي محتوى حقيقي.

إن الغليان السياسي والاجتماعي الذي يهز العالم بأسره من أساسه ليس سوى أحد أعراض أزمة أعمق بكثير: ليست أزمة النيوليبرالية، التي هي فقط شكل خاص من أشكال الرأسمالية، بل الأزمة النهائية للنظام الرأسمالي نفسه.

من المتوقع أن تستمر هذه الأزمة لوقت طويل. وليس هناك من حل لها على أساس الرأسمالية. سوف تصعد الحكومات وتسقط، وسوف يتحول البندول من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، مما يعكس بحثا حثيثا من طرف الجماهير لإيجاد مخرج من الأزمة.

وليست الظاهرة التي تسمى بـ “الشعبوية” سوى انعكاس لهذه الحقيقة. إن الجماهير تتعلم من تجربتها، وليست لديها طريقة أخرى للتعلم. ستكون التجربة مدرسة صعبة للغاية، وسيتم تعلم الدروس بمرارة. لكن سيتم تعلمها في النهاية.

هناك شيء واحد واضح جدا، وهو أن البرجوازية ليست لديها أية فكرة عن كيفية الخروج من هذه الأزمة. يظهر ممثلوها السياسيون والاقتصاديون جميع ملامح الارتباك والضياع التي تميز طبقة استنفذت صلاحيتها التاريخية، طبقة لا مستقبل لها، وهي تدرك تماما هذه الحقيقة.

يشتكي المدافعون عن الليبرالية الرأسمالية بمرارة من صعود سياسيين مثل دونالد ترامب، الذي يمثل نقيض ما يعرف بـ “القيم الليبرالية”. يبدو هذا بالنسبة لمثل هؤلاء الناس بمثابة كابوس. إنهم يأملون أن يستيقظوا ويجدوا أنه كان مجرد حلم، وأنهم في الغد سيشهدون يوما أفضل. لكن بالنسبة لليبرالية البرجوازية لن يكون هناك أي استيقاظ أو غد.

التصريحات التي أدلى بها فرانسيس فوكوياما، من وجهة النظر هذه، لها دلالة في منتهى الأهمية. لقد فقد هذا الليبرالي السابق كل ثقة في مستقبل الرأسمالية، لكنه لا يستطيع أن يرى أي بديل ممكن لها. وهو مثله مثل جميع منظري الرأسمالية، ينظر إلى المستقبل بتشاؤم كبير. وليس يأسه النظري سوى تعبير عن يأس النظام الرأسمالي نفسه.

إن المستقبل لا ينتمي إلى البرجوازية العاجزة والمفلسة، التي لا يمكنها أن ترى أبعد من أنفها، بل للقوة التقدمية الوحيدة في المجتمع، تلك القوة التي وحدها من ينتج كل ثروة المجتمع، أي: الطبقة العاملة. ومن خلال تجربتها الخاصة ستفهم هذه الطبقة أن السبيل الوحيد للتقدم هو السير في طريق الاشتراكية الحقيقية وسلطة العمال.

آلان وودز

24 أكتوبر 2018

عنوان النص بالإنجليزية:

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

تعليق واحد

تعقيبات: الولايات المتحدة الأمريكية: التاريخ لم ينته بعد – ماركسي