إن تاريخ العلم هو تاريخ سعي البشرية لفهم آلية عمل الكون، بعيدًا عن التصوف والقوى الخارقة. في هذا المقال، يستكشف آدم بوث السيرورات الثورية التي تتقدم من خلالها الأفكار العلمية، والعلاقة بين التطورات العلمية والمجتمع الأوسع، وأزمة العلم في ظل الرأسمالية اليوم.

[نُشرت هذه المقالة في الأصل ضمن العدد 48 من مجلة “الدفاع عن الماركسية”، المجلة النظرية الفصلية التي تصدرها الأممية الشيوعية الثورية.].

يعيش العلم فترة ركود. ربما تكون أسواق الأسهم قد ارتفعت على خلفية الضجة بخصوص الذكاء الاصطناعي، ووسائل الإعلام تعلن بشكل متكرر عن أخبار أحدث الاكتشافات “الثورية” المزعومة، لكن مثل هذا التفاؤل لا يشاركه الوسط العلمي. بل عوض ذلك تتزايد المخاوف من أن العلم، باعتباره تخصصا، قد صار يواجه “أزمة وجودية”[1].

وقد جاء هذا المزاج المتشائم نتيجة للكثير من الأعراض. والأكثر وضوحا من بينها هو الافتقار إلى الأبحاث “المزعجة” التي توسع حدود المعرفة البشرية.

استنادا إلى تحليل تلوي (Meta-analysis) لملايين الأبحاث وبراءات الاختراع المنشورة على مدى ستة عقود، أفادت دراسة نشرتها مجلة العلوم البارزة Nature، في يناير 2023، أن الأبحاث “قد أصبحت أقل إزعاجا بمرور الوقت”[2].

لقد وجد المؤلفون أدلة قوية على أن “التقدم صار يتباطأ في العديد من المجالات الرئيسية”، وأن “الأوراق البحثية وبراءات الاختراع أصبحت أقل فأقل احتمالية للانفصال عن الماضي بطرق تدفع العلم والتكنولوجيا في اتجاهات جديدة”[3].

ويخلصون إلى أنه يوجد عند الباحثين المعاصرين ميل إلى الاعتماد “على مجموعة أضيق من المعرفة القائمة”، مفضلين التحقيقات التي تحقق تقدما تدريجيا، بدلا من استكشاف حقول علمية قد تكون رائدة[4]. وباختصار فقد أصبح العلم محافظا، وليس رائدا.

وتخلص مقالة Nature إلى أن: “نتائجنا بشكل عام تشير إلى أن تباطؤ معدلات التغيير قد يعكس تحولا جوهريا في طبيعة العلم والتكنولوجيا”[5].

وقد طرحت ورقة بحثية أخرى نشرت في أبريل 2020 السؤال التالي: “هل أصبح العثور على الأفكار أكثر صعوبة؟”، والإجابة المختصرة هي: أجل. يقول الاقتصاديون: “إن جهود البحث ترتفع بشكل كبير، بينما إنتاجية البحث تتراجع بشكل حاد”[6].

وفي الوقت نفسه هناك مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن “أزمة التكرار” (The replication crisis) في جميع حقول العلوم، أي: عدم القدرة على تأكيد صحة النتائج المنشورة، مما يؤدي إلى انعدام عام للثقة في جودة الأبحاث المعتمدة رسميا.

وقد وجدت إحدى الدراسات الاستقصائية التي أجريت على أكثر من 1500 باحث، في عام 2016، أن أكثر من 70% الباحثين “حاولوا وفشلوا في إعادة إنتاج تجارب علماء آخرين”[7]. ووجدت دراسات سابقة تبحث في الأبحاث المتعلقة بالسرطان وتطوير الأدوية أن فقط 11% من النتائج البارزة في حقل الدراسات المتعلقة بالسرطان وفقط 25% من الدراسات المتعلقة بتطوير الأدوية، هي التي يمكن إعادة إنتاجها[8]،[9].

والأسوأ من ذلك، هو أنه تم الإبلاغ عن أن أكثر من 10000 ورقة علمية كان لابد من سحبها من المجلات الأكاديمية في عام 2023، بسبب الشكوك في أنها كانت ملفقة بطريقة ما[10]. وهناك مخاوف من أن هذه الأبحاث المزيفة التي تم اكتشافها ليست سوى “قمة جبل الجليد”[11] عندما يتعلق الأمر بالأبحاث المزيفة، مع وجود مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يجعل الأمور أسوأ، مما يسمح بإنتاج كثيف للأبحاث الوهمية.

إن عدم التحقق من نتائج قطاع البحث، أو انعدام الثقة بها، من شأنه أن يلقي بظلال كثيفة من الشك على الوضع الراهن للمشاريع العلمية. وقد صار الكثيرون يتساءلون عن جدوى العلم إذا لم يتمكن من تقديم نتائج موثوقة وتعزيز المعرفة الإنسانية بشكل حقيقي؟

وفيما يتصل بالثقة، فهناك أيضا تشكك متزايد بين شريحة من عامة الناس تجاه العلم، إلى جانب العداء العام تجاه من يسمون “خبراء” والذين تلجأ إليهم باستمرار الطبقة السائدة لتبرير سياساتها الرجعية.

ويبدو أنه ليس العلم ككل في أزمة فحسب، بل إن هناك -في بعض الفروع- قلق متزايد من أن النظريات التي تهيمن حاليا على تلك الموضوعات قد تكون معيبة في الأساس.

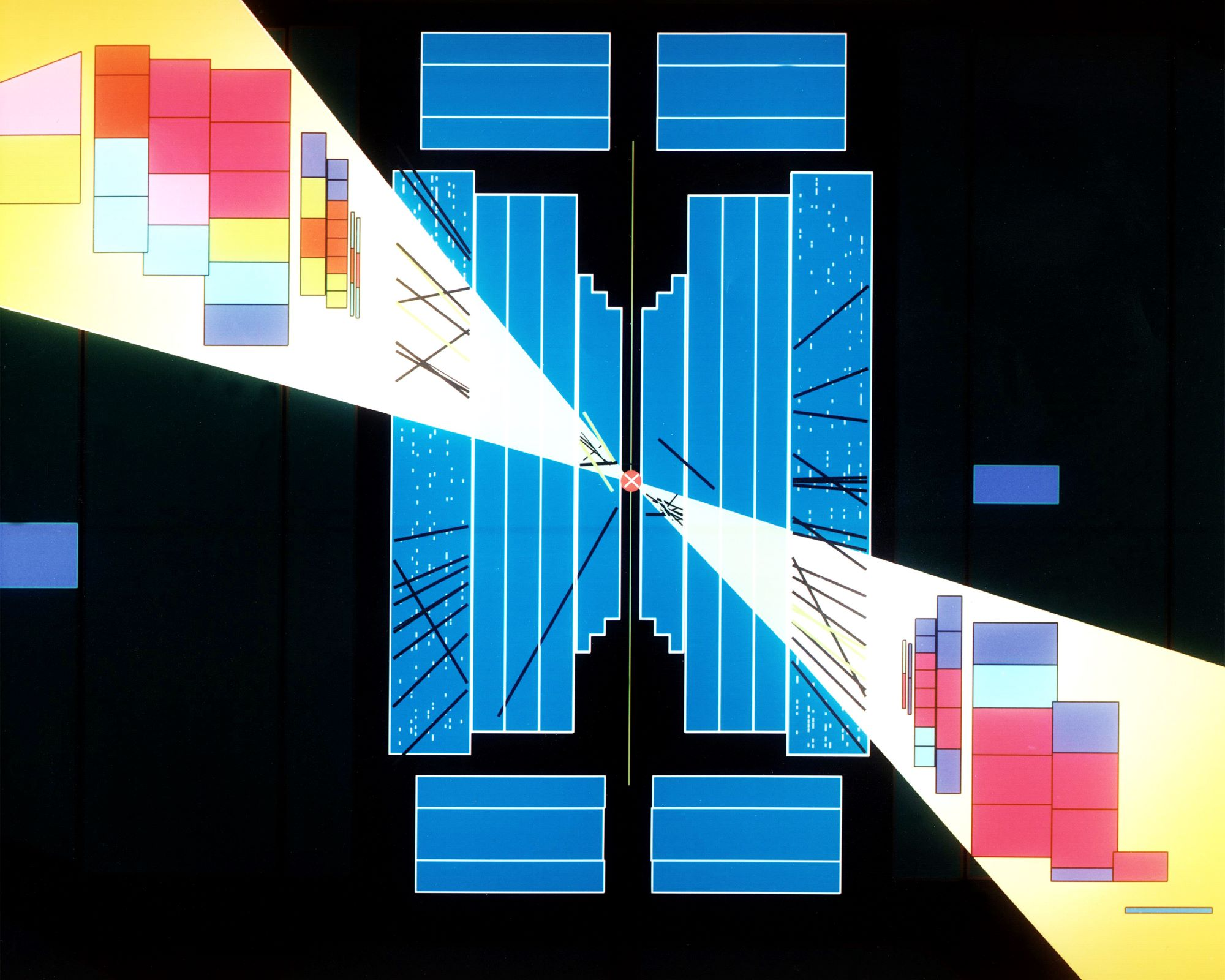

والأمر الأكثر أهمية هو أن التناقضات صارت تتراكم في مجال الكوسمولوجيا، أي علم دراسة الكون. حيث يتم اختلاق عدد متزايد من التلفيقات التعسفية لجعل الحقائق تتناسب مع “النموذج المعياري” (standard model) لنظرية الانفجار العظيم.

وهذا يشمل مفاهيم مثل “المادة المظلمة” و“الطاقة المظلمة”، والتي شهد البحث عنها إنفاق الملايين في بناء مسرعات الجسيمات الجديدة، والتلسكوبات الجديدة، والكهوف المليئة بالزينون في أعماق الأرض، والبالونات عالية الارتفاع، والتي لم يَنتُج عن أي منها أي اكتشافات. ومع ذلك، فإن أي محاولة للتشكيك في صحة عوامل التزييف هذه تقابل بجدار من المقاومة.

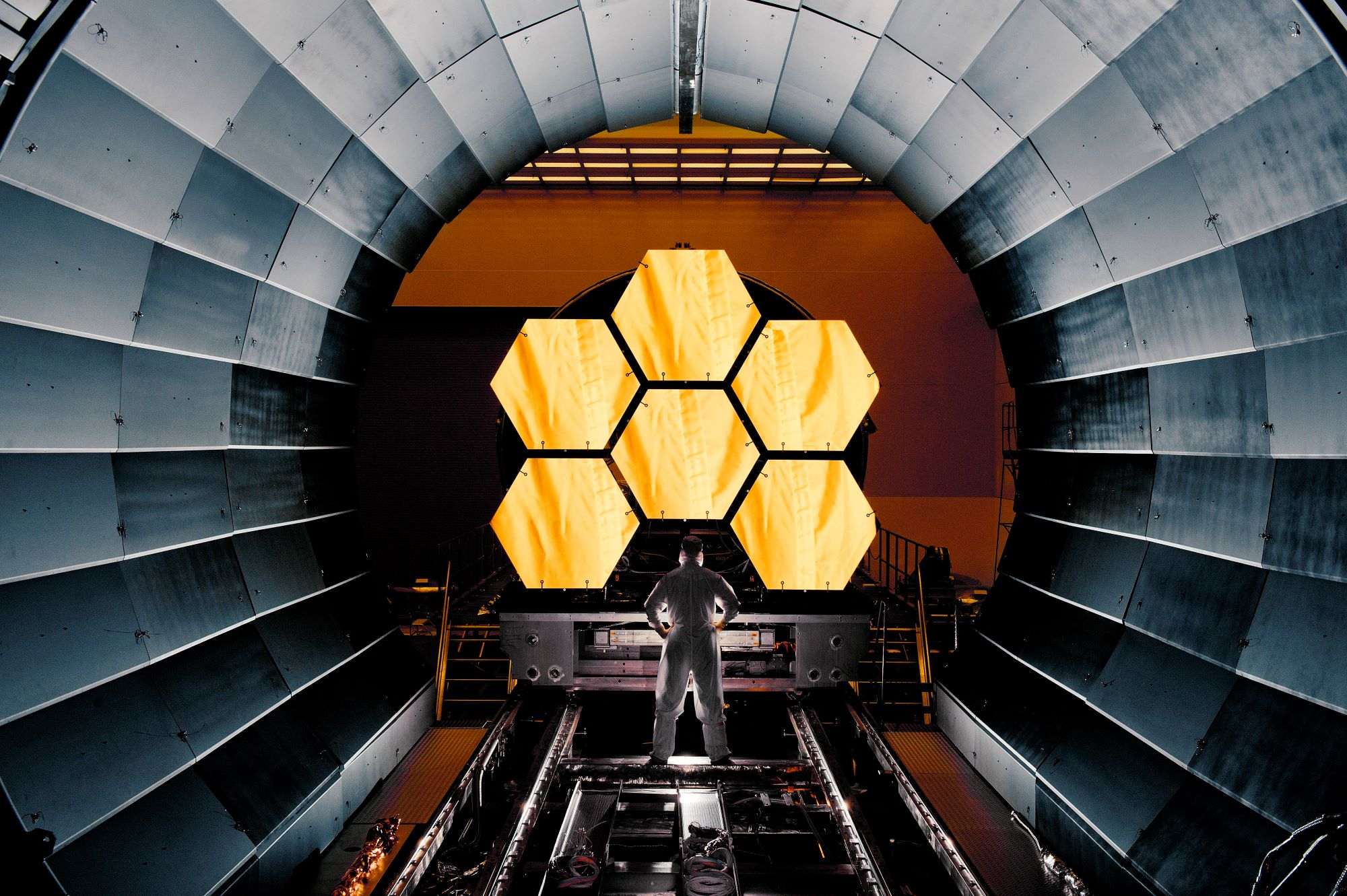

هذا بينما تكشف البيانات الجديدة من أدوات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مجرات قديمة وكبيرة لدرجة أنه لا يمكن تفسيرها بفرضية الانفجار العظيم، التي تفترض وجود بداية، منذ مليارات السنين، للزمن والمكان نفسيهما. ومع ذلك تتشبث تلك النظرية بالحياة. في حين يجد العلم المضاد نفسه محاصرا.

ويعلق عالم الفيزياء الفلكية في جامعة ولاية بنسلفانيا، جويل ليغا، على ذلك قائلا: “لقد اتضح أننا وجدنا شيئا غير متوقع [في صور تلسكوب جيمس ويب الفضائي] لدرجة أنه يخلق في الواقع مشاكل للعلم”[12]. بينما قالت عالمة الفلك الرصدي، من جامعة كانساس، أليسون كيركباتريك، في مقال لها في مجلة Nature: “أجد نفسي الآن مستيقظة في الثالثة صباحا وأتساءل عما إذا كان كل ما فعلته كان خاطئا”[13].

لكن ورغم أن هؤلاء العلماء يعربون عن مخاوفهم، فإنهم غير مستعدين للتشكيك في الافتراضات الأساسية في مجالهم. ويخلص الكاتب في مجال العلوم، إريك ليرنر، في كتابه “الانفجار الكبير لم يحدث أبدا” إلى أنه: “إذا كانت نظرية الانفجار العظيم خاطئة، فإن العديد من الأفكار الرئيسية للفيزياء الأساسية خاطئة هي أيضا”[14].

وهذه الأزمة متعددة الجوانب التي يعيشها العلم، صارت تمتد أيضا إلى التشكيك في الأساس الفلسفي للعلم نفسه.

يستند المنهج العلمي إلى مبدأ مفاده أن الواقع موضوعي؛ وأن هناك عالما ماديا موجودا بشكل مستقل عنا ويمكن دراسته وفهمه. لكن وفي خضم هذه التحديات، يقوم فريق من المجتمع العلمي، من أنصار المثالية الفلسفية، بالدفع في اتجاه منظور السوليبسيزم والصوفية.

لقد صار من الشائع أن نجد منشورات ذات سمعة مثل مجلة New Scientist تدافع عن أفكار غريبة تشكك في موضوعية الواقع -بل حتى وجوده- وتكتب على صفحاتها الأولى “هل يكون الشيء موجودا عندما لا ننظر إليه؟” و“هل نخلق الزمان والمكان؟”.

وبالتالي فإن العلم الحديث في أزمة. ورغم أنه ما تزال هناك اكتشافات تتحقق في مجالات معينة، فإنه، بشكل عام، محرك المعرفة البشرية نفسه يتفكك.

ولكي نفهم السبب، يتعين علينا أن نرجع قليلا لفحص ديناميات التطور العلمي نفسه، بما في ذلك العلاقة بين العلم والعلاقات الاجتماعية.

كيف يتطور العلم ويتقدم، سواء في مجالات معينة أو بشكل عام عبر التاريخ؟ لماذا نرى ازدهارا للاكتشافات في بعض الفترات، وركودا نسبيا في فترات أخرى؟ وما هي الحواجز التي تعيق العلم اليوم؟

ما هو العلم؟

إن السؤال الأول الذي يجب طرحه هو: ما هو العلم؟ العلم، من ناحية، هو طريقة: إطار -قائم على الملاحظة والقياس؛ والتخمين والتجريب العملي- يمَكّننا من فهم الطبيعة، وفهم الظواهر المادية، وبناء هذه المعرفة في شكل نظريات تم التحقق منها.

“المعرفة العلمية”، كما يشرح العالم والمفكر الماركسي، ج. د. بيرنال، في كتابه “العلم في التاريخ” “ليست مجرد قائمة من النتائج”.

ويضيف: “لكي تصبح لتلك النتائج أية فائدة […]، من الضروري ربطها معا، إذا جاز التعبير، وتجميعها ووصلها ببعضها البعض، مما يؤدي إلى الخلق المستمر للصرح المتماسك، إلى حد ما، من القوانين والمبادئ والفرضيات والنظريات العلمية”[15].

والجانب المهم الآخر من العلم هو كونه مؤسسة اجتماعية تتألف من منظمات ومهنيين متفانين مسئولين عن إجراء البحوث، وتمحيص الفرضيات والنتائج، وتوفير الأساس للأبحاث المستقبلية.

والعلم، بالمعنى الأكثر عمومية، يمثل الصرح التراكمي والجماعي للمعرفة في المجتمع.

وفي هذا الصدد، عند فحص تاريخ العلم، يمكننا أن نرى ميلا نحو التقدم، وإن كان ذلك التقدم ليس خطيا بأي حال من الأحوال. إن فهمنا للعالم، بشكل عام، يتزايد بمرور الوقت.

كل جيل من العلماء يبني على عمل أسلافه. وعلى حد تعبير الفيزيائي الشهير، إسحاق نيوتن، فإن أولئك الذين يوسعون حدود الفهم البشري يفعلون ذلك “بالوقوف على أكتاف العمالقة”.

ونود أن نضيف إلى هذا، أن ذلك يتم ليس فقط من خلال تطوير أفكار “أناس عباقرة” فرديين. إذ يعتمد العلم على المساهمات الحيوية لآلاف وملايين الرجال والنساء العاديين الذين يحافظون على تشغيل آلية البحث العلمي، وعلى الزخم الناتج عن الصناعة والعمل البشري، والاكتشافات التي تفرزها.

تطور المعرفة

بالعودة إلى سؤالنا المركزي: كيف يتطور العلم، (أي الفهم المنهجي للسيرورات والظواهر الطبيعية) وكيف يتقدم؟

يدرك الماركسيون أن الواقع موضوعي ويوجد مستقلا عن البشر وعن وعي البشر. كما يؤكدون، في الوقت نفسه، أنه يمكن معرفة الطبيعة. ومن خلال الممارسة، والتفاعل مع محيطنا، يمكننا الكشف عن ديناميات المادة خلال حركتها على كل المستويات.

مع مرور الوقت، يبني العلم صورة أوضح وأكثر اكتمالا عن العالم. ومن خلال البحث والتجربة، يتحسن فهمنا للظواهر الطبيعية، ويصبح أكثر ثراء ودقة.

وما كان مجهولا ومغلفا بالغموض يصبح معروفا ومفهوما. يحل الفهم والإدراك العقلانيان محل الجهل. ونبدأ في رؤية العلاقات والأنماط والنظام؛ ونرى الضرورة وراء “الصدفة”، معبرا عنها بقوانين علمية.

هذا هو الأساس للمعرفة الحقيقية، التي توفر سيطرة أكبر على الطبيعة، وبالتالي تفتح إمكانية ظهور رؤى وتقنيات جديدة.

إلا أن هذه المعرفة هي نسبية دائما. الكون معقد إلى ما لا نهاية. كل شيء مترابط، وفي حالة من التغير، مع ديناميات مختلفة تنشأ وتتطور على مستويات مختلفة، من مستوى ما دون الذرة إلى المجرة.

إن العلاقات التي تحكم المقياس الكمي (quantum scale) تختلف نوعيا عن تلك التي تحكم المادة العضوية، على سبيل المثال. لكن وعلى الرغم من أننا جميعا مكونون من جزيئات، فإنه لا يمكن اختزال البيولوجيا إلى فرع من فروع الفيزياء الكمومية. وعلى نحو مماثل، لا يمكن اختزال العلاقات الاجتماعية إلى التطور الدارويني وقوانين الانتقاء الطبيعي.

لذلك يجب دراسة كل ظاهرة وسيرورة بشكل ملموس، للكشف عن الديناميات والاتجاهات والعلاقات المتبادلة التي تنطبق على النظام المعني.

إن نظرياتنا وقوانيننا ونماذجنا العلمية كلها تقريبات نسبية لهذه السيرورات؛ ومحاولات لوصف وتفسير الحركة المادية والواقع ضمن حدود معينة. لا يمكن لأي نظرية أن تفسر بشكل كامل أي ظاهرة معينة.

يلاحظ إنجلز في جداله الرائع “ضد دوهرينغ” أن “العرض العلمي الشامل للترابطات في الطبيعة أمر مستحيل بالنسبة لنا، وسيظل مستحيلا دائما”[16].

ويواصل قائلا إنه ومع ذلك، فمن خلال “التطور التدريجي اللامتناهي” للعلم، تعمل الأجيال المتعاقبة على تحسين تلك النظريات والنماذج، وتعميق المعرفة البشرية بالظواهر الطبيعية.

وبهذه الطريقة، كما يقول لينين في رائعته الفلسفية “المادية والنقد التجريبي”، تقترب “الحقيقة النسبية” التي تحتويها نظرياتنا من “الحقيقة المطلقة”:

“كل خطوة في تطور العلم تضيف ذرة جديدة إلى مجموع الحقيقة المطلقة، لكن حدود حقيقة كل نظرية علمية تبقى نسبية، تتوسع أحيانا، وتتقلص أحيانا أخرى، مع نمو المعرفة”[17].

لكن هذا الاعتراف بالطبيعة النسبية لنماذجنا العلمية لا يعني أن الماركسيين “نسبيون” وينكرون وجود واقع موضوعي يمكن معرفته، كما يفعل أتباع ما بعد الحداثة.

في هذا الصدد يقول لينين:

“إن الديالكتيك المادي لماركس وإنجلز يحتوي بالتأكيد على النسبية، لكن لا يمكن اختزاله في النسبية، أي أنه يعترف بنسبية كل معرفتنا، ليس بمعنى إنكار الحقيقة الموضوعية، بل بمعنى أن حدود تقريب معرفتنا إلى تلك الحقيقة مشروطة تاريخيا”[18].

وبعبارة أخرى، فإن كل “حقيقة” يكتشفها العلم سوف تحتوي دائما على مستوى من الخطأ. وستبقى النظريات والنماذج صالحة إلى حد معين فقط. وفي نهاية المطاف سوف تنهار، وسوف تحتاج إلى تعميقها وصقلها وإثرائها إلى ما لا نهاية.

وهكذا نرى التطور الأبدي للعلم نحو مستويات أعلى من المعرفة والفهم، والتي هي سيرورة لن “تكتمل” أو “تنتهي” أبدا.

ويلخص إنجلز قائلا: “إن التطور التاريخي الطويل للعلم يتصاعد من مستويات أدنى إلى مستويات أعلى فأعلى من المعرفة دون أن يصل أبدا، من خلال اكتشاف ما يسمى بالحقيقة المطلقة، إلى نقطة لا يمكنه عندها التقدم إلى أبعد من ذلك”[19].

بنية الثورة العلمية

كيف إذن تساعد الطريقة العلمية في دفع التقدم العلمي إلى الأمام، بشكل عام؟

في مؤلفه غير المكتمل حول ديالكتيك الطبيعة، يقدم إنجلز الخطوط العريضة لهذه السيرورة حيث يقول:

“إن شكل تطور العلوم الطبيعية هو الفرضية. ولكن عند نقطة معينة، تتعارض الملاحظات والحقائق الإضافية مع الفرضية المقبولة عموما”. ويضيف: “انطلاقا من تلك اللحظة فصاعدا، نصير في حاجة إلى طرق تفسير جديدة، قادرة على استيعاب المعطيات الجديدة”[20].

إن النظرية القديمة لا تلغى أو تبطل تماما في هذه السيرورة، بل يتم نفيها ديالكتيكيا. حيث يتضمن النموذج الجديد كل ما هو صحيح في النموذج السابق، ويذهب، في الوقت نفسه، إلى أبعد من ذلك، ويوفر القدرة على تفسير الملاحظات الجديدة بشكل عقلاني وتقديم توقعات إضافية أكثر دقة.

ومع ذلك، فإن هذا التراكم التدريجي للمعرفة العلمية ليس خطيا. بل يحدث عبر فترات من الركود وحتى الانحدار؛ والقفزات والثورات تشكل جزءا من التطور العلمي بقدر ما تشكل جزءا من التطور الاجتماعي.

وقد أوضح الفيلسوف العلمي، توماس كون، في كتابه الرائع “بنية الثورات العلمية”، هذه السيرورة الديالكتيكية للتقدم العلمي.

فمن خلال دراسته لتاريخ العلم، مع أمثلة من مجموعة من المجالات، أظهر كون أن العلم لا يتقدم بشكل تدريجي، وفي خط مستقيم، بل من خلال سيرورة تقدم تدريجي تتبعه طفرات وقفزات مفاجئة.

ويقول إن أغلب الباحثين ينخرطون، أغلب حياتهم، فيما يصفه بـ“العلم الطبيعي”، الذي يتألف من “حل الألغاز”. وتقوم الركيزة الأساسية لمعظم المهن العلمية، عند العمل ضمن إطار نظري أو مدرسة فكرية معينة، على تطبيق الأفكار الموجودة على مشاكل وأمثلة جديدة، وليس تطوير فرضيات جديدة.

وقد عمل كون على تعميم مصطلح “النموذج” (‘Paradigm’) لوصف تلك الأطر والمدارس الفكرية. وفي كل فترة يكون هناك، ضمن مجموعة فرعية معينة من المجتمع العلمي، نموذج مهيمن يوفر المبادئ التوجيهية التي يتم إجراء البحث في إطارها.

يقول كون: إن “العلم العادي يتألف في الغالب من عمليات مسح، توسع المعرفة بتلك الحقائق التي يعرضها النموذج على أنها هامة بشكل خاص، من خلال زيادة مدى التطابق بين تلك الحقائق وبين توقعات النموذج، ومن خلال المزيد من تفصيل النموذج نفسه”[21].

لكن وعند مرحلة معينة، في سياق سيرورة ممارسة “العلم العادي”، يتعثر الباحثون بحالات شاذة؛ بظواهر لا يمكن تفسيرها بالنموذج القديم. ويقول كون إن هذا يدفع إلى “الاعتراف بأن الطبيعة قد انتهكت بطريقة ما التوقعات الناجمة عن النموذج والتي تحكم العلم العادي”[22].

في البداية قد لا يؤدي عدد صغير من تلك الحالات الشاذة إلى أي تشكيك في النظرية القائمة. وقد يفترض أن تفسير ذلك يعود ربما إلى وجود سوء فهم أو خطأ تجريبي. لكن تراكم مثل تلك الاكتشافات يحفز في نهاية المطاف فئات معينة داخل المجتمع العلمي على البحث عن تفسيرات بديلة؛ وصياغة نموذج جديد.

بعبارة أخرى فإن التقدم العلمي لا يتم توجيهه بشكل واعٍ كما قد توحي لنا بذلك المعتقدات الشائعة. إن الاكتشافات والاختراقات في مجال العلوم ليست ببساطة نتاجا لأفراد “عباقرة” أصابتهم لحظة “إلهام!”. بل إنها نتيجة لتراكم التناقضات -التي تنشأ في سياق إجراء البحوث الروتينية- والتي تنفجر في النهاية على السطح.

وكما يوضح كون فإن:

“العلم العادي لا يهدف إلى اكتشاف حقائق أو نظريات جديدة، وعندما ينجح، فإنه لا يجد أي شيء. ومع ذلك، فإن البحوث العلمية تكشف مرارا عن ظواهر جديدة وغير متوقعة، كما يخترع العلماء مرارا وتكرارا نظريات جديدة جذرية”[23].

ويشير كون إلى أن الانتقال من نموذج إلى آخر ليس سيرورة سلسة على الاطلاق. بل إن مثل تلك “التحولات النموذجية”، كما يوضح، تتطلب بالضرورة فترة من الأزمة داخل المجتمع العلمي.

فالحرس القديم، الذين لديهم مصلحة شخصية ومادية في كثير من الأحيان في الحفاظ على النموذج القائم، سوف يميلون إلى مقاومة التغيير، والتشبث بأفكارهم العتيقة. إن هؤلاء الناس، بدلا من قبول الحاجة إلى نظرية جديدة، سوف يسعون إلى تكييف إطارهم القديم، وذلك حتى عندما يصبح ذلك الإطار غير قابل للاستمرار على نحو متزايد، ويصير من غير الممكن تجاهل تراكم الحالات الشاذة.

في وقتنا الحالي، غالبا ما يكون المدافعون عن النموذج القديم هم أولئك الذين يشغلون مناصب عليا داخل المؤسسات العلمية، بعد أن بنوا مكانة كبيرة وسمعة قوية على أساس الترويج لنظرية معينة.

وعلى هذا النحو تتطور مؤسسة علمية داخل مجال معين. وبعد أن يكون هؤلاء السيدات والسادة الموقرون قد دفعوا في الماضي بالبحث إلى الأمام، يصبحون في نهاية المطاف عائقا أمام المزيد من التقدم.

وكلما كان التحول النموذجي في مجال معين “أكثر إزعاجا” -وأكثر عمقا-، كلما زاد عدد المسارات المهنية التي يضر بها.

ولأسباب مماثلة، كما يلاحظ كون، فإنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون أولئك الذين يقدمون نماذج بديلة جديدة “قادمون من الخارج” في كثير من الأحيان، من جيل جديد لم تغرس في أذهانهم العقيدة القديمة والنماذج الجامدة القديمة.

ومن ثم فإن “التحول النموذجي” يستلزم الإطاحة بنموذج قائم، واستبداله بنموذج جديد تماما؛ ليس مجرد تعديل أو ترقيع للنظرية الحالية، بل الإزاحة الضرورية لنظرة عامة معينة لصالح نظرة تحتفظ بالنواة العقلانية القديمة، لكن على أساس جديد.

ولهذا السبب يختار كون بوعي عبارة “الثورة العلمية” لوصف هذه السيرورة، بل ويقارنها صراحة بالثورات الاجتماعية والسياسية.

كما يلاحظ أن الثورات العلمية، مثلها مثل الثورات السياسية:

“تبدأ بإحساس متزايد […] بأن النموذج القائم قد توقف عن العمل بشكل ملائم في استكشاف جانب من جوانب الطبيعة كان ذلك النموذج نفسه قد قاد إليه في السابق”[24].

إن هذا “الإحساس بالخلل” بدوره يثير أزمة الاختيار بين “النماذج المتنافسة”- التي تمثل “أنماطا غير متوافقة داخل حياة المجتمع العلمي”[25].

ويقدم كون مجموعة متنوعة من الأمثلة لإثبات “بنية الثورات العلمية”. وقد كانت الإطاحة بميكانيكا نيوتن من خلال نظرية النسبية لأينشتاين إحدى تلك الثورات.

وصف نيوتن الكون بأنه آلية تعمل كالساعة، يحكمها الزمن والمكان المطلقين، حيث يدق الوقت بشكل منتظم والمكان هو الخلفية الثابتة للحركة. وقد سادت هذه النظرة النيوتونية للكون لمدة 200 عام.

كان النجاح الواضح لذلك الإطار راسخا إلى درجة أن الفيزيائي، اللورد كلفن، في أواخر القرن التاسع عشر صرح أنه: “لم يعد يوجد شيء جديد يمكن اكتشافه في الفيزياء الآن. كل ما تبقى هو القيام بقياسات أكثر دقة”. وبدا الأمر وكأن الفيزياء مجرد “عملية تنظيف”، على حد تعبير كون.

ومع ذلك فإن المشاكل التي لم يتم حلها بقيت قائمة. كان سلوك الضوء يتحدى التفسير. وقد فشلت التجارب في اكتشاف “الأثير المضيء”، وهو الوسط المفترض لانتقاله.

تراكمت النتائج المتناقضة، وظهرت حالات شاذة أخرى، مثل اكتساب الجسيمات للقصور الذاتي عند سرعات عالية، وهي الظواهر التي لم تتمكن الفيزياء النيوتونية من تفسيرها. وقد أدى تراكم تلك التناقضات إلى دخول العلم في أزمة.

كان هذا هو السياق الذي قلب فيه الموظف الشاب في مكتب لتسجيل براءات الاختراع، ألبرت أينشتاين، الفيزياء رأسا على عقب بنظريته النسبية الخاصة. والتي أحدثت، إلى جانب نظريته اللاحقة النسبية العامة، ثورة علمية رائعة، حيث أظهر كيف يمكن للزمان والمكان أن يتشوها أو يتمددا أو ينكمشا في إطارات مرجعية مختلفة.

ويمكننا أن نلمس نفس سيرورة التطور العلمي في جميع المجالات: من فهمنا للضوء والبصريات، إلى مجال الكيمياء واكتشاف عناصر جديدة.

أولا، يمهد التراكم الكمي للبحوث داخل إطار معين الطريق لأزمة، حيث تتناقض النظرية القائمة مع الظواهر التي تم رصدها حديثا.

وفي نهاية المطاف، يحدث انقسام داخل المجتمع العلمي، حيث تواجه النخب القديمة وأفكارها تحديا من جانب موجة جديدة من الباحثين، الذين يروجون لنموذج بديل متفوق، يتمتع بقوة تفسيرية أكبر.

وأخيرا، ينتصر النموذج الجديد؛ وتحدث قفزة نوعية، تنطوي على تحول جذري في المنظور داخل المجال؛ وتستمر مسيرة التقدم العلمي، حتى اندلاع الأزمة والثورة التالية.

ويلاحظ برنال أن: “أعظم صعوبة في الاكتشاف لا تتمثل في إجراء الملاحظات الضرورية، بل في الانفصال عن الأفكار التقليدية في تفسيرها”[26]. ويواصل قائلا:

“منذ الوقت الذي أثبت فيه كوبرنيكوس حركة الأرض […] لم يعد الصراع الحقيقي يدور حول اختراق أسرار الطبيعة بقدر ما كان يدور حول الإطاحة بالأفكار الراسخة، على الرغم من أن تلك الأفكار كانت قد ساعدت، في وقتها، على تقدم العلم”[27].

ويخلص برنال إلى أن النظريات والنماذج العلمية “يجب أن تتعرض للكسر باستمرار وبعنف من وقت لآخر، وإعادة صياغتها أمام الخبرة الجديدة في العالمين المادي والاجتماعي”[28].

وهكذا نرى الحركة الديالكتيكية ليس فقط في الطبيعة والمجتمع، بل وفي تطور المعرفة والفكر ذاته.

فترات التقدم

إن التقدم العلمي في أي مجال معين لا يحدث في خط مستقيم. فكل فرع أو مجال من مجالات العلم تطور بمرور الوقت من خلال سلسلة من الأزمات والثورات.

لكن عند النظر إلى التاريخ، على نطاق أوسع، يتضح لنا أيضا أن مثل تلك الثورات العلمية لا تحدث بشكل متساو أو عشوائي.

يقول برنال: “تقدم العلم أبعد ما يكون عن التجانس في الزمان والمكان. فقد تناوبت فترات التقدم السريع مع فترات أطول من الركود وحتى التدهور”[29].

ويتابع قائلا: “لكن مكان وزمان النشاط العلمي ليسا عرضيين على الإطلاق. فقد تبين أن فترات ازدهاره تتزامن مع النشاط الاقتصادي والتقدم التقني”[30].

وبعبارة أخرى فإنه لتقدير النطاق الواسع للتقدم العلمي، يتعين علينا دراسة العلاقة بين العلم والمجتمع وفهمها.

وبهذا نرى أن هناك عوامل مادية تدفع العلم إلى الأمام عبر مجموعة من التخصصات في بعض العصور، وتؤخره في عصور أخرى. ولا شك أن الأفراد يلعبون دورا، لكن فقط في ظل الظروف المناسبة، وفي البيئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تساعد على استكشاف وتوليد الأفكار الجديدة.

لقد كان الافتقار إلى مثل هذا المنظور هو أحد القيود الرئيسية التي واجهها كون. ففي حين قدم العديد من الأمثلة التاريخية للتحولات النموذجية (Paradigm shifts) داخل فروع مختلفة من العلوم، إلا أنه لم يفسر كيف ولماذا كانت تلك الثورات العلمية مركزة نسبيا في عصور وأماكن معينة وليس في غيرها.

فالتقدم الكبير والتطورات التي حققها العلم في العصر الحديث، على سبيل المثال، من القرن السادس عشر فصاعدا، قد تزامنوا مع بداية تطور الرأسمالية.

كانت الأرستقراطية الإقطاعية قائمة على اقتصاد محافظ ريفي قائم على الإقطاع. وكانت متشابكة مع الكنيسة وكل الهراء الصوفي والديني والخرافي الذي لعب دورا مهما في الحفاظ على حكمها.

في حين كانت الطبقة الرأسمالية الناشئة مهتمة بتطوير العلم، وفهم العالم من أجل تغييره – لصالحها.

كان لابد أن تكون الخطوة الأولى للثورة العلمية التي دشنتها البرجوازية الصاعدة هي الانفصال عن هيمنة الكنيسة. وكان كوبرنيكوس هو من أطلق طلقة البداية. لقد سعى كوبرنيكوس، في كتابه De revolutionibus orbium coelestium (حول دوران الأجرام السماوية)، إلى الإطاحة بالنظرة القديمة التي ترى أن الأرض هي مركز الكون (مركزية الأرض)، لصالح النظرة التي ترى أن الشمس هي مركز الكون (مركزية الشمس).

وعندما أدرك الناس التحدي الذي تمثله تلك النظرة، قوبلت بمقاومة شرسة من جانب الكنيسة، التي ترى أن مركزية الأرض تشكل حجر الزاوية في النظام الكوني الذي خلقه الله.

كانت النظرة القديمة قد حققت نجاحات بالفعل: فقد أوضحت كيف تدور الشمس والقمر والنجوم في دوائر عبر السماء. لكن هناك أمور أخرى أكثر تعقيدا، مثل الحركة الغريبة للكواكب. ولتفسير ذلك، افترضوا أن الكواكب تتحرك على طول دوائر صغيرة تسمى “أفلاك التدوير” (Epicycles)، والتي تتحرك بدورها على طول دوائر أكبر مركزها الأرض تسمى “الدوائر اللامتراكزة”.

وظلت هذه “الدوائر داخل الدوائر” تتراكم لمواكبة القياسات الأكثر دقة. وبحلول أيام كوبرنيكوس، كان النظام يشمل نحو ثمانين دائرة لتفسير حركات الكواكب الخمسة المعروفة.

كان علم الكونيات (Cosmology) في أزمة. لكن الحقيقة هي أنه كان في أزمة قبل قرون من مجيء كوبرنيكوس.

كان النظام القديم يصرخ من أجل الثورة. لكن الثورة لن تكون ممكنة إلا إذا تولت طبقة ثورية في المجتمع، قادرة على إنتاج مفكرين جريئين، للنضال من أجل تحرير العلم من قيود العقيدة الكنسية الجامدة.

يتطور العلم وفقا لقوانينه الخاصة، ولكن تلك القوانين لا تحدث في الفراغ. فعندما يدخل نموذج ما في أزمة، يمكن أن تطول تلك الأزمة بسبب العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تقيد العلم.

الرأسمالية والعلم

أعطى صعود البرجوازية زخما هائلا للعلم على كل الجبهات. فالتجارة والملاحة، بحثا عن أسواق جديدة ومصادر للربح، تطلبت تقنيات جديدة، مما أدى بدوره إلى اكتشافات علمية مصاحبة.

وكما لاحظ إنجلز، فإن:

“تاريخ العلوم الطبيعية الحقيقية يعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر، ومنذ ذلك الحين تقدمت بسرعة متزايدة باستمرار. إن تحليل الطبيعة إلى أجزائها الفردية، وتجميع السيرورات والأشياء الطبيعية المختلفة في فئات محددة، ودراسة التشريح الداخلي للأجسام العضوية في أشكالها المتعددة، كانت هي الشروط الأساسية للخطوات الهائلة التي قطعناها في معرفتنا بالطبيعة خلال الأربعمائة عام الماضية”[31].

لقد ساعدت ابتكارات مثل العدسات المصقولة في تعميق معرفة العلماء بالضوء والبصريات. وأضاف اختراع التلسكوب أدلة تجريبية لدعم وجهة نظر كوبرنيكوس. والساعات البندولية لضبط الوقت بدقة حفزت التقدم في الميكانيكا. كما حفزت موازين الحرارة والباروميتر لقياس درجة الحرارة والضغط فهما أعظم لخصائص السوائل والغازات.

في تلك الفترة، بدأت العلوم والفلسفة والدين -التي كانت متشابكة في السابق في ظل النظام الإقطاعي- في الانفصال عن بعضها البعض. وبدأت فروع العلم المتميزة في التشكل، حيث ركز باحثون متخصصون دراساتهم بشكل أكثر ضيقا على جوانب معينة من الطبيعة.

وكان الفلاسفة مثل فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت نتاجا لتلك البرجوازية الناشئة وانفصالها عن التأثير المخدر للنظام الديني القديم. وقد ساعدوا في تطوير وتعزيز طريقة علمية وعقلانية ومنهجية للتفكير، تقوم على الملاحظة العلمية والتجريب والاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي. وبمساعدة المطبعة، تمكنت المعرفة من الانتشار بشكل أسرع وأوسع.

وفي وقت لاحق، وعلى أكتاف الثورات البرجوازية في إنجلترا وهولندا على وجه الخصوص، ظهر المفكرون العظماء في عصر التنوير. والذين وفر دفاعهم عن العقل واحتقارهم للتصوف (Mysticism) دفعة أخرى للتقدم العلمي.

وقد أدت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى تسريع تلك السيرورات. فاستعمال الآلات على نطاق واسع في الإنتاج تطلب تقنيات وأساليب جديدة. وكان ذلك بدوره يعني تطبيق المعرفة العلمية في جميع مجالات الصناعة.

وكما علق برنال في مكان آخر فإنه: “بمجرد أن انطلقت الثورة الصناعية، أصبح وضع العلم، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحضارة، آمنا. كان العلم ضروريا بألف طريقة، سواء في قياس الصناعة وتوحيدها أو في تقديم الاقتصادات والسيرورات الجديدة”[32].

أدت النماذج الجديدة (New paradigms) التي جلبتها الثورات في الديناميكا الحرارية والكهرومغناطيسية والكيمياء إلى اختراع محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي والتلغراف والأسمدة الاصطناعية، من بين ابتكارات رئيسية أخرى، إلى جانب التحسينات التي أدخلت على التقنيات القائمة مثل المحرك البخاري.

لم تكن القوة الدافعة الرئيسية وراء اختراع تلك التقنيات الجديدة علمية، بل اقتصادية. فعلى سبيل المثال، كان مفهوم المحرك البخاري موجودا منذ العصور القديمة، لكن لم يتم تطويره بالكامل وتطبيقه على نطاق واسع إلا في ظل الرأسمالية، حيث وفر دافع الربح الزخم لزيادة إنتاجية العمل.

وفي هذا الصدد، جسدت الآلات التي تم إدخالها إلى الإنتاج خلال الثورة الصناعية “العمل الميت” لأجيال من البحث العلمي والفهم، واستبدلت العمل الحي للعمال المهرة بالأتمتة القائمة على تسخير -وتعميق- معرفتنا بالقوى الطبيعية.

عوائق في طريق التقدم

إننا نرى على مر التاريخ كيف ترتبط التطورات في العلوم ارتباطا وثيقا بتطور قوى الإنتاج. فالتغيرات الجوهرية في العلاقات الاجتماعية تعمل على تحويل المجتمع جذريا، ومعه كل الأفكار والتقاليد القديمة، الشيء الذي يمهد الطريق أمام حدوث قفزات نوعية إلى الأمام في المعرفة والفكر الإنسانيين.

لكن الأمر نفسه يحدث في الاتجاه المعاكس أيضا. فعندما يبدأ نظام اقتصادي في الركود والوصول إلى طريق مسدود، ينعكس ذلك في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العلوم.

فالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي عززت في السابق التطور العلمي تتحول إلى النقيض. وما كان تقدميا ذات يوم يصبح رجعيا.

لقد سعت الطبقة الرأسمالية، عندما كانت في أوج ازدهارها، إلى فهم مادي للعالم، في خدمة مصالحها الاقتصادية. وقد أعطى ذلك دفعة هائلة لتقدم العلم. والقوة المحركة للسعي نحو الربح والمنافسة حفزت تطور قوى الإنتاج بشكل هائل.

لكن النظام الرأسمالي، بما في ذلك ما يسمى بالسوق “الحرة”، قد أصبح الآن قيدا هائلا على العلم والتكنولوجيا. لقد أصبحت العلاقات الاجتماعية الرأسمالية -وبشكل خاص الملكية الخاصة والدولة القومية- حواجز هائلة أمام التقدم في جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك العلم.

ففي ظل الرأسمالية، أصبحت الأفكار ذاتها ملكية خاصة، في شكل “حقوق الملكية الفكرية” وبراءات الاختراع. وقد أدت هذه الملكية الخاصة للمعرفة بدورها إلى خنق إمكانيات تقدم البحث العلمي.

كل المعرفة العلمية هي، في نهاية المطاف، منتج اجتماعي: نتيجة لأجيال من التقدم. وكل اكتشاف علمي يتطلب المعرفة السابقة المتراكمة على مدى قرون من العمل الشاق.

ولكي يكون العلم أكثر فعالية، يتطلب التعاون والتواصل، ومشاركة الأفكار والأساليب بين العديد من الفرق والمؤسسات والبلدان. ومع ذلك، فإنه في ظل الرأسمالية يسود موقف “الفائز يأخذ كل شيء”. وتصبح المعرفة الاجتماعية ملكية خاصة، وسرا تحرسه الاحتكارات الكبرى لحماية أسواقها وأرباحها.

وبدلا من تنظيم كل الموارد الفكرية والعلمية المتاحة للبشرية، من أجل حل مشاكل المجتمع، يتم تشتيت البحث العلمي باسم المنافسة. إن ثمار هذا العمل -تطوير التقنيات والأساليب الجديدة- يتم الاستيلاء عليها من قِبَل القطاع الخاص من أجل الربح.

ولا يؤدي ذلك إلى تضييق نطاق عمل العلماء فحسب، بل ويجعل إنتاجهم غير متاح لجمهور أوسع، سواء داخل الأوساط العلمية أو في المجتمع ككل. وفي المقابل، يصبح المجتمع منفصلا عن العلم، مما يخلق أرضا خصبة للأفكار المجنونة ونظريات المؤامرة.

وبالتالي فإن حقوق الملكية الفكرية تشكل أحد أكثر الأعراض إثارة للاشمئزاز للطبيعة الطفيلية للرأسمالية، التي تستولي بشكل خاص على منتجات العمل الاجتماعي.

المنافسة الأكاديمية

قد يفترض المرء أن هذه المنافسة، مع ما يميزها من عدم الكفاءة وإهدار الموارد بسبب تكرار الجهود، ترتبط فقط بالقطاع الخاص. وأنه من المؤكد أن البحوث في القطاع العام، التي تُجرى في الجامعات الممولة بالمال العام، سوف تكون متخلصة من تلك المنافسة الفوضوية!

من المؤسف أن هذا ليس هو الحال. وعوض ذلك، نرى أن قوانين المنافسة الرأسمالية محسوسة بنفس القدر داخل مؤسسات القطاع العام.

تعاني ظروف التدريس والتعلم من تأثير التقشف. ومع تزايد تسويق التعليم العالي وخصخصته والاقتطاع الشديد من ميزانيته، تكتسب الشركات الكبرى نفوذا متزايدا على أقسام العلوم في الجامعات وأجنداتها البحثية.

فبسبب حرمانهم من التمويل من الحكومات المركزية، يضطر الأكاديميون إلى قضاء أجزاء متزايدة من وقتهم في التسول للحصول على الفتات من الرعاة الأثرياء والشركات الراعية. وفي النهاية من يدفع الثمن هو الذي يحدد اللحن.

ومن أجل ضمان بقاء أقسامهم ووظائفهم، يتعين على الأساتذة وفرقهم، باعتبارهم عمالا بأجر، تبرير وجودهم من خلال إنتاج أبحاث جديدة باستمرار.

ويؤدي هذا الوضع الهش إلى مشكلة معروفة في القطاع باسم “النشر أو الهلاك”، أي ذلك الضغط لإنتاج أبحاث علمية بكميات كبيرة لإبهار أولئك الذين يوزعون المنح، دون اهتمام بالجودة.

وفي المقابل، يخلق هذا بيئة سامة للعلم، ويشجع بشكل خاطئ الباحثين -بمن في ذلك طلاب الدكتوراة وطلاب ما بعد الدكتوراه الذين يبحثون عن وظائف نادرة في الأوساط الأكاديمية- على اختصار الطرق، والتسرع في عملهم، وخفض معاييرهم، والتغاضي عن الأخطاء، وتعديل النتائج واختيارها بعناية، والمبالغة في أهمية نتائجهم، بل وحتى الترويج لـ“أخبار مزيفة” بالكامل.

هذه هي الخلفية المادية وراء المخاوف بشأن الأبحاث المزيفة ومدى موثوقية الأبحاث العلمية التي ناقشناها سابقا. في معظم الحالات لا يكون ذلك بسبب الاحتيال الصريح، بل بسبب الضغوط التي يتعرض لها العلماء للتوصل إلى نتائج “مهمة”، مما يؤدي إلى الانحرافات. ومع ذلك فإنه من المؤكد أن الاحتيال المقصود هو أيضا آخذ في الارتفاع.

إن هذا الطلب من قبل الممولين للعلوم على تحقيق عائدات فورية لاستثماراتهم، يفسر جزئيا أيضا الميل المحافظ في الأوساط الأكاديمية نحو إعطاء الأولوية للنتائج قصيرة الأجل، وتفضيلها على الاستكشاف العلمي الإبداعي -لكن غير المربح عموما-.

وعلى نحو مماثل، فإنه من أجل تعزيز حياتهم المهنية والحفاظ عليها، يتعين على الأكاديميين أن يبنوا لأنفسهم مكانة خاصة بهم ويدافعوا عنها، مما يعزز تلك المواقف الضيقة العنيدة التي يصفها كون في تفسيره لديناميات الأزمات والثورات العلمية. فبدلا من أن يبقوا منفتحين على النظريات الجديدة، لدى كبار الأكاديميين سبب مادي للتمسك بموقفهم إذا ما تحدتهم نظرية جديدة ثورية.

وعلاوة على ذلك فإنه من أجل الحصول على حصة من مبالغ التمويل، المتقلصة باستمرار، يتعين على الأكاديميين نشر أبحاثهم قبل أن يصل إليها آخرون في المؤسسات المنافسة. وتؤدي هذه المنافسة الشرسة إلى تسابق الجامعات وباحثيها ضد بعضهم البعض للوصول إلى خط النهاية، بدلا من التعاون من خلال تبادل المعطيات والأساليب والنتائج.

من الواضح أن هذا النهج يؤدي إلى إهدار الموارد وعدم الكفاءة. وهذا التناقض يتفاقم مع نمو كمية الأبحاث السابقة وتوسع نطاق العلم، الأمر الذي يتطلب تنظيما وتعاونا أكبر لمواصلة دفع حدود المعرفة البشرية إلى الأمام.

وهكذا نرى كيف أن الرأسمالية المأزومة، من خلال خلقها لظروف الندرة وانعدام الأمن، تؤدي إلى ظهور المنافسة حتى داخل القطاع العام، وبالتالي كبح إمكانيات وإمكانات البحث العلمي في جميع المجالات.

والتناقض، بالطبع، هو أن هذه الندرة في ظل الرأسمالية مصطنعة تماما. الوضع الحقيقي هو الفقر في خضم الوفرة.

ويتم تكرار وتضخيم نفس الفوضى في المنافسة على نطاق عالمي، من خلال قيام الاحتكارات المتعددة الجنسيات والدول القومية بوضع كل أنواع الحواجز لمنع التعاون العلمي في جميع أنحاء العالم.

إن الإمبريالية اليوم تعمل بنشاط على إحباط التعاون اللازم لتقدم العلم. وقد أصبح هذا واضحا بشكل جلي في السنوات الأخيرة من خلال عجز الطبقة السائدة عن معالجة المشاكل العالمية، مثل كارثة المناخ، بشكل جماعي.

وعلى سبيل المثال فقد ذكرت مقالة نشرت مؤخرا في صحيفة فاينانشال تايمز أن “التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تهدد بإنهاء ميثاق العلوم والتكنولوجيا الذي دام 45 عاما”، والمعروف باسم اتفاق دينج-كارتر، “مما يعوق تعاون القوى العظمى في مجالات حاسمة”[33].

وعلاوة على ذلك، فإن نفس تلك “التوترات المتصاعدة” بين القوى الإمبريالية الكبرى تؤدي إلى إهدار متزايد للموارد الاقتصادية والصناعية والعلمية للمجتمع على إنتاج الأسلحة والذخائر، ليس وسائل الإنتاج، بل ادوات الموت والدمار؛ ليس الكتب، بل القنابل.

حراس بوابة المعرفة

ومن الأمثلة الواضحة الأخرى على القيود التي تفرضها الملكية الخاصة، هناك سجن الأفكار الذي أنشأته شركات النشر المتعطشة للربح.

قطاع إصدار المجلات الأكاديمية يخضع، مثله مثل أي قطاع صناعي آخر في ظل الرأسمالية، لسيطرة احتكارية شديدة. حيث تهيمن على السوق “الشركات الخمس الكبرى” –إلزيفير (Elsevier) ووايلي (Wiley) وتايلور وفرانسيس (Taylor & Francis) وسبرينغر نيتشر (Springer Nature) وسيج (SAGE)- والتي تجني مليارات الدولارات من العائدات كل عام. وتقترب هوامش الربح لدى بعضها من 40%.

والواقع هو أن هذا النظام كله عبارة عن عملية احتيال. فالأكاديميون هم من يقومون بالبحث، ويكتبون المقالات، ويتطوعون لتقديم مراجعة الأقران (Peer-review). ومع ذلك، فإن العاملين في الجامعات التي يعانون أصلا من الضائقة المالية، والذين هم من يمولون بالفعل تلك الدراسات، يضطرون إلى دفع رسوم اشتراك باهظة للحصول على حق الوصول إلى محتوى تلك المجلات، التي تظل محظورة ومقفلة خلف جدار الدفع.

وفضلا عن ذلك، فقد ساهمت نماذج الأعمال التي تحركها الأرباح -إلى جانب ضغوط “النشر أو الهلاك” داخل الأوساط الأكاديمية- في النمو الهائل في كمية الأبحاث المنشورة كل عام.

ووفقا لدراسة حديثة، فإن هذا يفرض “ضغوطا متزايدة على النشر العلمي”، مما يقوض بشكل أكبر جودة وموثوقية ومصداقية الأبحاث والنتائج التي تبرز في المجلات التي يفترض أنها تتمتع بسمعة طيبة.

وفي الوقت نفسه، تجلس على رأس قطاع النشر مؤسسة علمية، أشبه بتلك التي وصفها كون. حيث يعمل محررو المجلات ومديرو الأرشيف كحراس لبوابة العلم، فهم من يقررون ما هي الأبحاث التي يمكن نشرها وما هي التي يمكن رفضها. وهناك العديد من القصص عن وجود قوائم سوداء ورقابة ضد الأكاديميين الذين يجرؤون على تحدي النموذج السائد.

وبعبارة أخرى، فإن كوبرنيكوس وأينشتاين العصر الحديث يجدون أنفسهم مقموعين من قبل أولئك الذين يقفون في القمة اليوم.

يقول وانبينغ تان من جامعة نوتردام، في مناقشة الممارسات الغامضة لخدمة الطباعة المسبقة للفيزياء arXiv.org: “إنهم يعتبرون أنفسهم المدافعين عن العقيدة العلمية، تماما مثل الكنيسة في العصور الوسطى”.

ويخلص إلى أن “سلوكيات ArXiv المتسلطة كاحتكار جعلت من الصعب نشر الأفكار الجديدة (وخاصة غير التقليدية أو المزعجة)”[34].

وهكذا نرى الدور الرئيسي الذي يلعبه هذا المجمع الأكاديمي الصناعي في خنق العلم وركوده.

العلم “الخالص”

لم يكن العلم يُدار دائما بالشكل الذي هو عليه اليوم.

ففي القرن التاسع عشر بدأ العلم يترسخ كشبكة من المؤسسات المترابطة. تم تأسيس الجمعيات والمجلات العلمية، إلى جانب الجامعات الجديدة. وظهر مجتمع من الأساتذة والباحثين والمثقفين، الذين ملأوا تلك المؤسسات.

انتهى آنذاك عصر الهواة المتحمسين، وبدأ هؤلاء السادة والسيدات المتعلمون ينفصلون على نحو متزايد عن بقية المجتمع: كشريحة من الأوصياء الأكاديميين، المسؤولين عن الكشف عن أسرار الكون والحفاظ عليها. وقد أدى ذلك إلى ظهور مفهوم “العلم الخالص” المكون من مثقفين “مستقلين” منفصلين عن المجتمع.

لكن من ناحية أخرى لعب هذا المفهوم الراسخ والمستمر عن “العلم” دورا تقدميا معينا، حيث شجع الأكاديميين على متابعة البحث عن المعرفة من أجل المعرفة، بعيدا عن المخاوف العملية أو المالية المباشرة، أو من أي تأثير نفعي لدراساتهم.

وكما يوضح ليون تروتسكي فإن:

“العلم نفعي من وجهة النظر الاجتماعية التاريخية. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن كل العلماء يتعاملون مع مشاكل البحث من وجهة نظر نفعية. كلا! ففي أغلب الأحيان، يكون العلماء مدفوعين بشغفهم بالمعرفة، وكقاعدة عامة كلما كانت اكتشافات العالم أكثر أهمية، كلما كانت قدرته على التنبؤ مسبقا بالتطبيقات العملية المحتملة لذلك الاكتشاف أقل”[35].

من ناحية أخرى، يميل العلم النظري البحت -“البرج العاجي”- إلى الانفصال عن بقية العالم إلى الحد الذي يجعله يتحول إلى تفاهات وتصوف لا معنى له، مما يسمح للمثالية بالتسلل إلى العلم.

يمكننا أن نرى هذا اليوم في مجال الفيزياء النظرية، حيث يناقش الأكاديميون من ذوي المناصب العليا إمكانية وجود زمكان ذي أبعاد عشرة يتألف من أوتار مهتزة، ويحكمون على صحة فرضياتهم وفقا للصفات الجمالية (أو غير ذلك) لمعادلاتهم فقط.

الفلسفة والأيديولوجية

يجب أن يرتبط العلم في نهاية المطاف بالنشاط العملي والاجتماعي وأن يتجدد به. لكن العلم ليس مجرد تقدم مستمر في التكنولوجيات والتقنيات. بل هو أيضا مجموعة من المعارف النظرية التي توفر إطارا لمزيد من الأبحاث والتطبيقات.

ولذلك فإن العلماء يحتاجون أيضا إلى منهج فلسفي واع لتوجيه اكتشافاتهم؛ للمساعدة في توضيح المسار الذي ينبغي للباحثين أن يسلكوه.

لكن التخصص المفرط الذي نراه في العلوم المعاصرة، على الرغم من ضرورته نظرا لاتساع نطاق المعرفة والبحوث القائمة والتي يتعين على الأكاديميين تغطيتها بشكل جماعي، لا يفضي إلى مثل تلك النظرة.

ونظرا للضغوط المادية وفوضى المنافسة التي شرحناها أعلاه، فإن أغلب الأكاديميين لا يملكون الوقت أو الوسائل أو الحرية للمناقشة بشكل شامل؛ والتعاون وتبادل الأفكار؛ واستكشاف واختبار الفرضيات والأساليب الرائدة؛ والتراجع والتفكير في “الأسئلة الأكبر”.

والواقع أن هناك في أغلب الأحيان ازدراء للفلسفة -أو رفض لها- (وهو الشيء الذي ليس مستغربا ربما، نظرا لما يتم تقديمه على أنه “فلسفة” في أغلب الجامعات هذه الأيام).

يمارس العلم اليوم وفقا لشكل ضيق من التجريبية، يقوم فقط على فحص “الحقائق”، دون أي تقدير للمنظور الأوسع، أو السيرورات العميقة، أو الجوانب المتعددة للمشكلة التي هي قيد البحث.

وهذا النقص في الفلسفة في العلم هو أحد العوامل العديدة التي تساهم في المأزق الحالي.

فبدون فلسفة واعية، يصبح العلماء، مثلهم مثل عامة الناس، عرضة لتبني التحيزات الفلسفية السائدة في المجتمع دون وعي. ولا مفر من أن تكون تلك الأفكار أفكار الطبقة السائدة.

بالنسبة للعديد من الناس، يعتبر دور العلم في المجتمع مقدسا ولا جدال فيه. ومن المفترض أن العلماء -والمؤسسة العلمية ككل- معصومون من الخطأ وموضوعيون: منزهون من أي تحيز؛ وغير متأثرين بالسياسات التافهة والضغوط المجتمعية التي نستسلم لها نحن البشر العاديين ونقلق بشأنها.

لكن “العلم” ليس قوة غريبة، موجودة خارج المجتمع. بل هو مجموعة من المؤسسات تتألف من بشر أحياء، يعيشون في عالم مادي حقيقي، ويخضعون لنفس القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نخضع لها نحن.

وهذا يشمل كل الضغوط والتحيزات التي تأتي مع المجتمع الطبقي، والتي تتسرب إلى العلم وتؤثر على نظرة أولئك الذين يعملون داخله.

لقد نشأ العلم نفسه في البداية مع الفصل بين العمل الذهني والعمل اليدوي، والذي نشأ مع انقسام المجتمع إلى طبقات. عندما تحررت فئة من المجتمع من إكراه العمل اليدوي، لتطوير الكتابة والرياضيات وعلم الفلك.

صار العلم، منذ تلك البدايات المبكرة، حكرا على أقلية متميزة. وهذا ما يزال صحيحا اليوم كما كان صحيحا بالنسبة لكهنة مصر القديمة.

يقول لينين: “إن توقع حياد العلم في مجتمع يقوم على عبودية العمل المأجور، هو على القدر نفسه من السذاجة مثل توقع حياد أصحاب المصانع في مسألة ما إذا كان يتوجب عليهم زيادة أجور العمال من خلال خفض أرباح رأس المال”[36].

ففي التحليل النهائي، وكما هو الحال مع جميع قضايا المجتمع الأخرى، مصالح الطبقة السائدة هي التي تشكل العلم وتوجهه. وكما أوضح ماركس وإنجلز في الإيديولوجية الألمانية، فإن أولئك الذين هم في القمة “ينظمون إنتاج وتوزيع أفكار عصرهم: وبالتالي فإن أفكارهم هي الأفكار السائدة للعصر”[37].

إن التقدم العلمي يفرض باستمرار تراجع التصوف والمثالية. لكن هذه النزعات الخبيثة لن يتم استئصالها بالكامل من العلم، طالما أن المجتمع الطبقي ما زال قائما. سوف تعود النزعات المثالية إلى الظهور دائما، سعيا إلى خداعنا، من أجل تبرير الوضع القائم والحفاظ عليه.

إن الفهم الحقيقي لكيفية عمل الكون يمكن أن يكون خطيرا بالنسبة للطبقة السائدة. فهذه النظرة للعالم تكشف عن أن الطبيعة والمجتمع ديناميكيان ومتغيران، وليسا جامدين وساكنين.

إن مثل هذا الفهم يزيل الأساس الذي أعطاه الدين للنظام الحالي، ويوفر للناس العاديين منظورا مفاده أن الوضع الراهن يمكن تغييره وإسقاطه، مما يهدد وضع وامتيازات أولئك الذين هم في القمة.

وهذا هو السبب في مقاومة الأنظمة على مر العصور -أو حتى قمعها صراحة- للتقدم المادي في العلوم: من قمع الكنيسة لغاليليو، باعتباره بطل مركزية الشمس الكوبرنيكية؛ إلى الازدراء والتشكيك البرجوازي ضد نظريات داروين في التطور.

وهو السبب في الترويج المستمر للأفكار الظلامية داخل العلوم اليوم: من تفسير مدرسة كوبنهاجن المثالي لميكانيكا الكم؛ إلى الإنكار السوليبسيستي للواقع الموضوعي الذي أشرنا إليه أعلاه.

إن التشاؤم الذي يميز الطبقة السائدة في هذه المرحلة المتقدمة من انحطاطها؛ وابتعادها عن الواقع نحو اللاعقلانية؛ وترويجها الكلبي للتصوف لدعم وتبرير سلطتها: كل هذا يثقل على كاهل عقول الرجال والنساء ويقهرها، ولا سيما في مجال العلوم.

ولهذا السبب يجب على الماركسيين أن يهتموا بشكل نشط بالنقاشات التي تجري في أوساط العلوم الحديثة؛ ولهذا السبب، كما قال لينين، لدينا “واجب مطلق في تعبئة جميع أتباع المادية المتسقة والمكافحة في العمل المشترك لمكافحة الرجعية الفلسفية والتحيزات الفلسفية لما يسمى بالمجتمع المتعلم”[38].

الإمكانيات التي ستتيحها الشيوعية

كل تلك العوامل تعيق العلم -وبالتالي المجتمع بشكل عام- عن التقدم.

إن هذه القيود، هي في الأساس، نتاج الرأسمالية، التي تخلق الأزمة والندرة والإهدار في جميع أنحاء المجتمع من خلال فوضى السوق، والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ومنطق الربح.

وفي الوقت نفسه، يؤدي الاغتراب العميق إلى توليد شعور بعدم الثقة والتشكك بين فئات واسعة تجاه جميع ركائز النظام القائم، بما في ذلك العلم الرسمي. ويظهر هذا الأمر من خلال الدعم المتزايد لنظريات المؤامرة والأصولية الدينية، والدجالين والديماغوجيين الذين يروجون لتلك الأفكار، لأغراض سياسية في كثير من الأحيان.

وفي المقابل، فإنه مع تعمق أزمة الرأسمالية، تقوم الطبقة السائدة بالهجوم بشكل متزايد على ظروف عيش وعمل العلماء أنفسهم.

تتم بلترة المهن الأكاديمية. ويتم سحب الأساتذة والمحاضرين والباحثين من أبراجهم العاجية إلى صفوف الطبقة العاملة. وهم ينظمون أنفسهم من أجل النضال.

ففي بريطانيا، على سبيل المثال، قام العاملون في مجال التعليم -في المدارس والثانويات والجامعات– بالإضراب مرارا وتكرارا خلال السنوات الأخيرة بخصوص الوظائف والأجور وظروف العمل. كما رأينا مؤخرا إضراب موظفي مجلة نيتشر وغيرها من المجلات العلمية الرائدة في نزاع حول الأجور.

وهذا يؤكد ما قاله ماركس حول أن الرأسمالية “جردت كل المهن التي كانت حتى الآن موضع احترام وتقدير، من هالتها. لقد حولت الطبيب والمحامي ورجل الدين والشاعر والعالم إلى عمال مأجورين”[39].

لكنها تظهر أيضا الطريق إلى الأمام لتحرير العلم من قيوده الحالية.

يحتاج العلماء، باعتبارهم فئة من فئات الطبقة العاملة المنظمة، إلى النضال من أجل قلب هذا النظام الفاسد؛ وطرد الرأسمالية والإمبريالية من التعليم؛ وتحويل الجامعات من مصادر للربح الخاص إلى ملاذات للتعلم، من خلال وضعها تحت الرقابة الديمقراطية للموظفين والطلاب.

فقط من خلال الإطاحة بالرأسمالية، والقضاء تماما على المجتمع الطبقي، يمكننا القضاء على ضغوط الربح والمنافسة في الأوساط الأكاديمية؛ وإلغاء الانقسام الصارم بين العمل الذهني والعمل اليدوي، وفتح التعليم والثقافة لملايين المقصيين منهما حتى الآن؛ وتخليص العلم من كل آثار المثالية والتصوف والظلامية.

إن الرؤى العلمية التي توصل إليها ماركس وإنجلز، على أساس المادية الديالكتيكية، تقدم لمحة عن الإمكانات التي يتمتع بها العلم، إذا ما تم وضعه على أسس عقلانية تماما، مع توجيه البحث وفقا لاحتياجات الإنسان، وليس الربح الخاص.

في ظل الاقتصاد الاشتراكي المخطط، سيمكننا تنظيم المجتمع بوعي وبشكل ديمقراطي، وتطبيق المناهج والفهم العلمي على جميع مجالات الطبيعة والنشاط البشري.

وبدلا من الانفصال بين النظرية والممارسة، سيصبح العلم جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مع جمع المجالات والتخصصات المختلفة تحت مظلة واحدة، في السعي لتحقيق هدف مشترك.

فمن ناحية سيرتبط العلم في ظل الاشتراكية ارتباطا وثيقا بالاحتياجات الاجتماعية العملية. ومن ناحية أخرى، سيتمكن العلماء من الوقت والموارد اللازمة لإجراء أبحاث أوسع نطاقا في النظريات والأفكار الجديدة.

وعلى هذا الأساس، سيصير في إمكاننا تقليص ساعات أسبوع العمل؛ وتمكين الناس العاديين من وقت الفراغ والموارد اللازمة لمتابعة العلم والسياسة والثقافة؛ وبالتالي إشراك الجماهير الكادحة في إدارة الإنتاج.

آنذاك سيتوقف العلم عن أن يكون حكرا على النخبة -كمؤسسة منعزلة وغريبة، منفصلة عن بقية المجتمع- وسيصبح جزءا من حياة كل أفراد المجتمع.

كل عامل وكل فلاح محاصر اليوم ومستغل في المصانع والحقول، سيحصل على تعليم عالي الجودة من المهد إلى اللحد، مما سيمنح البشر أجمعين الفرصة لتحقيق إمكاناتهم العلمية والفنية، ويصبحوا غاليليو أو داروين أو أينشتاين المستقبليين.

من شأن هذا أن يفتح فصلا جديدا في التاريخ البشري، ويسمح للعلم والثقافة بالازدهار مرة أخرى.

في ظل الشيوعية سوف تنفتح آفاق جديدة للبحث العلمي. وسوف تنبثق أفكار جديدة وطرق جديدة لرؤية العالم. وسوف ينشأ عطش جديد للمعرفة والرغبة الإبداعية عند كل رجل وكل امرأة وكل طفل.

وهكذا فإن الثورة الاشتراكية سوف تمهد الطريق لعصر ذهبي جديد من الثورة العلمية. هذا هو ما نناضل -نحن الشيوعيون- من أجله.

العنوان الأصلي للمقال:

The crisis in science: progress, stagnation, and revolution

مراجع:

[1] An Existential Crisis’ for Science’, Institute for Policy Research, 28 February, 2024

[2] M Park, E Leahey, R J Funk, ‘Papers and patents are becoming less disruptive over time’, Nature, No. 613, 2023, pg 138-144

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] N Bloom et al., ‘Are Ideas Getting Harder to Find?’, American Economic Review, Vol. 110, No. 4, 2020, pg 1104-1144

[7] M Baker, ‘1,500 scientists lift the lid on reproducibility’, Nature, No. 533, 2016, pg 452

[8] C G Begley, L M Ellis, ‘Raise standards for preclinical cancer research’, Nature, No. 483, 2012, pg 531

[9] F Prinz, T Schlange, K Asadullah, ‘Believe it or not: how much can we rely on published data on potential drug targets?’, Nature Reviews Drug Discovery, No. 10, 2011, pg 712

[10] R McKie, ‘‘The situation has become appalling’: fake scientific papers push research credibility to crisis point’, The Guardian, 3 February, 2024

[11] R Van Noorden, ‘More than 10,000 research papers were retracted in 2023 — a new record’, Nature, No. 624, 2023, pg 479

[12] H Devlin, ‘James Webb telescope detects evidence of ancient ‘universe breaker’ galaxies’, The Guardian, 22 February 2023

[13] A Witze, ‘Four revelations from the Webb telescope about distant galaxies’, Nature, No. 608, 2022, pg 18-19

[14] E Lerner, The Big Bang Never Happened, Simon and Schuster, 1991, pg 4

[15] J D Bernal, Science in History, Watts and Co., 1954, pg 13

[16] F Engels, Anti-Dühring, Wellred Books, 2017, pg 50

[17] ibid. pg 105

[18] ibid. pg 107

[19] F Engels, ‘Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy’, Karl Marx Frederick Engels Collected Works, Vol. 26, Progress Publishers, 1990, pg 359

[20] F Engels, ‘Dialectics of Nature’, Karl Marx Frederick Engels Collected Works, Vol. 25, Progress Publishers, 1987, pg 520

[21] T Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Fourth Edition, University of Chicago Press, 2012, pg 24

[22] ibid. pg 53

[23] ibid, pg 52

[24] Ibid, pg 93-94

[25] ibid

[26] J D Bernal, Science in History, Watts and Co., 1954, pg 28

[27] ibid.

[28] ibid. pg 29

[29] ibid. pg x

[30] ibid, pg 23

[31] F Engels, Anti-Dühring, Wellred Books, 2017, pg 31

[32] J D Bernal, The Social Function of Science, Routledge and Sons, 1946, pg 27

[33] M Peel, E Olcott, ‘China-US tensions erode co-operation on science and tech’, Financial Times, 19 August, 2024

[34] W Tan, ‘Is arXiv a monopoly bully in scientific publication?’, Perfectly Imperfect Mirrors, 15 May, 2021

[35] L Trotsky, ‘Dialectical Materialism and Science’, The New International, Vol. 6, No. 1, 1940, pg 31

[36] V I Lenin, ‘The Three Sources and Three Component Parts of Marxism’, Lenin Collected Works, Vol. 19, Progress Publishers, 1977, pg 21

[37] K Marx, F Engels, The German Ideology, Progress Publishers, 1976, pg 67

[38] V I Lenin, ‘On the Significance of Militant Materialism’, Lenin Collected Works, Vol. 33. Progress Publishers, 1966, pg 228

[39] K Marx, F Engels, ‘The Communist Manifesto’, The Classics of Marxism, Vol. 1, Wellred Books, 2013, pg 5-6

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية