الإنحطاط، فساد المعنويات، الانشقاقات، التشتت، الارتداد، العهر عوضًا عن السياسة، اشتداد الميل إلى المثالية الفلسفية، الصوفية كرداء للأمزجة المعادية للثورة.

-لينين، المادية والمذهب النقدي التجريبي، 1909.

هكذا وصف لينين الوضع في روسيا بعد هزيمة ثورة 1905-1907، وهو توصيف يناسب مصر بعد هزيمة ثورة 2011-2013 وحتى الآن، كما يناسب روسيا حينها. إن أزمة المجتمع المصري تحت حكم الديكتاتورية العسكرية لرأس المال ليست فقط أزمة اقتصادية وسياسية، بل أزمة شاملة تظهر في كل مناحي الحياة، بما فيها الحالة الثقافية والفنية، وحتى الحالة النفسية للمجتمع. هي أزمة شاملة بالمعني الحرفي والكامل للكلمة.

انسداد الأفق يدفع توازن المجتمع للحافة

نعيش في فترة تاريخية تتميز بمزاج اليأس والإحباط والتشاؤم الممزوجين بالغضب المكبوت، فترة من الردة الرجعية القاتمة أنتجت موجات من الانحطاط والجمود، تؤثر على المجتمع كله، وبشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة وضعفًا.

وفقًا لمقالة نشرت على الاندبندنت عربي:

نتائج المسح القومي للصحة النفسية الذي أجرته وزارة الصحة في مصر عام 2018، أظهر أن ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية.

نحن هنا نتحدث عن رقم ضخم للغاية، رقم يتجاوز 25 مليون شخص، 30% منهم عن تعاطي المواد المخدرة، وفقًا لنفس المقال.

وهذا ما يتوافق مع حديث واحد من أشهر الاطباء النفسيين في مصر، وهو مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة، الذي أكد في أحدى الندوات:

واحدًا من بين كل أربعة مصريين مصاب بالاكتئاب، والنسبة ترتفع بين النساء أكثر من الرجال.

تبدو تلك أرقام ضخمة، لكن حقيقة الوضع أكثر سوء من ذلك، ويجب أن نضع في أذهاننا أننا نتحدث هنا عن الأرقام الرسمية، والتي هي بالطبع أقل بكثير من الحقيقة، لكي نستطيع أن نرى صورة أوضح عن حالة المجتمع المصري حاليًا.

نحن نمر من أحلك ظروف الحياة في العصر الحديث في مصر، حالة من الخناق تضيق يومًا بعد يوم؛ انحدار سريع لمستويات المعيشة يؤدي إلى تزايد الإحساس بالعجز والقهر والاغتراب عن الذات والمجتمع؛ وانحطاط الثقافة، وانتشار للعنف الفج الذي يقارب التوحش؛ والتشنجات المجتمعية والأسرية، والتي تقع بثقلها على النساء بشكل خاص، حيث 75% من النساء يتعرضن للعنف في مصر و80% للتحرش حسب دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للمرأة صدرت في بداية عام 2022، ولدى مقارنة الإحصاءات ربع السنوية التي سجلتها مؤسسة “إدراك”، فإن عام 2021 سجل في ربعه الأول 140 جريمة عنف ضد النساء، من بينها 60 جريمة قتل، ارتكب أحد أفراد الأسرة 39 منها، وتضاعف الرقم تقريبًا في الربع الأول من عام 2022 ليبلغ 262 جريمة عنف ضد النساء، من بينها 72 جريمة قتل، ارتكب أحد أفراد الأسرة 54 منها، ليبلغ إجمالي عدد حالات قتل النساء في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 نحو 51 حالة قتل أو انتحار، واستحوذت نسبة حالات القتل على يد أحد أفراد العائلة أو من خارجها على 92.1% منها؛ هذا بخلاف انتشار المخدرات، حيث بلغ عدد متعاطي المخدرات 10 مليون شخص، وهذا حسب الأرقام الرسمية، لكن أي شخص يعيش في مصر يعلم أن ذلك الرقم متواضع للغاية بالنسبة للوضع الحقيقي؛ وشيوع الأمراض النفسية، حيث انتشار الخوف والقلق المزمنين والاكتئاب وغيرها من الأمراض، بشكل خاص في جيل الشباب الذين يرون حاضرهم ومستقبلهم يسرق أمام أعينهم.

ولكي نحصل على صورة أوضح للحالة النفسية والمزاجية للجماهير المصرية فلنمد الخط لنهايته، فلننظر إلى أعداد حالات الانتحار المعلن عنها، التي وصلت عام 2021 إلى 2584 حالة انتحار، ومن أكتوبر 2022 وحتى مارس 2023 وصلت أعداد المنتحرين إلى 147 حالة و26 محاولة لم تنجح، أغلبيتهم -بدون أي مفاجأة- من الشباب والنساء والعمال، ومجددًا تلك هي الأرقام الرسمية.

تتنشر بالفعل خلال العشر سنوات الماضية حالات الانتحار العلنية في مصر بطرق مختلفة، رميًا من الأبراج والعمارات العالية، رمي النفس على قارعة الطريق ليتم الدهس، أو الانتحار غرقًا، وبلعًا لحبوب قاتلة، وشنقًا، في أماكن عامة احيانًا، وصولاً لتصوير رسائل وداع ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدور جميعها حول معنى واحد: لم أعد أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك.

وفقًا لبي بي سي فإن: “مصر في المرتبة الأولى عربيًا من ناحية معدلات الانتحار”.

نحن اليوم أشبه بجنين في بطن أمه فسدت المشيمة التي تغذيه، فينتج موجات من التشنجات القاسية. حيث يجد الإنسان وحده وحيدًا في مواجهة قسوة الحياة، في ظل طريق مسدود بلا امكانية للهرب والنجاة الفردية، وانسداد أفق التغيير السياسي، حيث “العهر عوضًا عن السياسة”، وحيث تنهار كل المرجعيات في أعين الجماهير وتفقد قيمتها، وحيث تفقد أخلاق المجتمع القديم وقميه وقواعده التنظيمية (الاقتصادية والسياسية وحتى الأسرية) صلاحيتها دون أن يكون هناك بوادر لمجتمع جديد.

يقول الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي عن تلك الحالة: “إن القديم يموت والجديد لا يستطيع أن يولد، وفي هذه الفترة الفاصلة تظهر أعراض مرضية شديدة التنوع”، ويمكن أن نضيف: وشديدة التوحش والانحطاط.

رمي السينما والدراما في بئر سحيق أجوف

نعيش حالة عامة وغريبة من السكون والصمت، صخرة ثقيلة جاثمة على صدر المجتمع أدخلته في حالة إنعاش وسُبات طويل. في بلد الفن والأدب أصبح لا يوجد فن ولا أدب. هذا المجتمع الذي كان حتى الأمس القريب منارة المنطقة الناطقة بالعربية في الفن والأدب، وحتى الكوميديا، أصبح في حالة فقر مادي وثقافي وروحي لم يسبق لها مثيل، أصبح كأننا نعيش في صحراء جرداء حيث لا صوت فيها ولا حتى عويل.

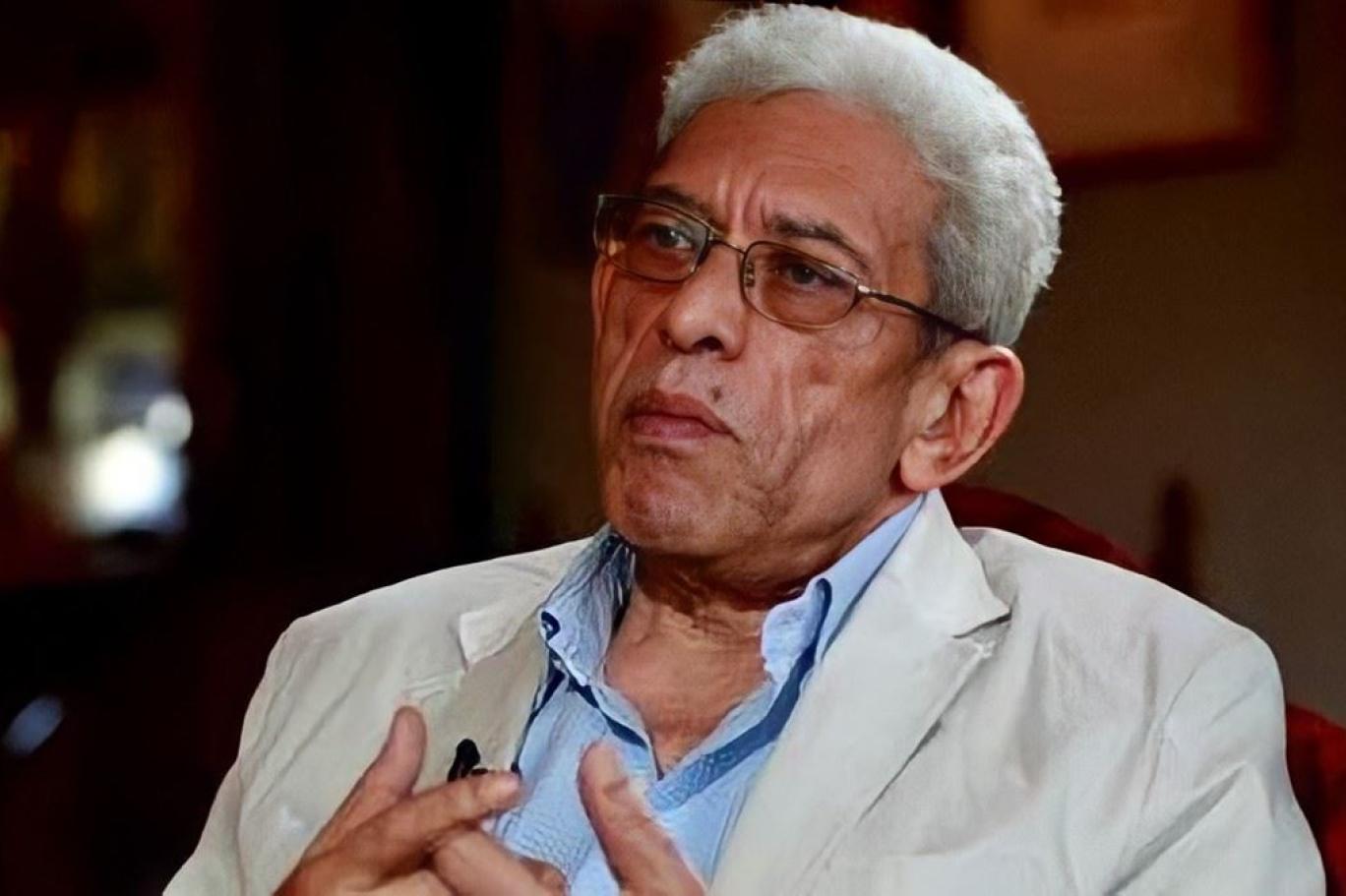

هذه الحالة المزرية يشعر بها حتى صناع السينما، أو على الأقل الأكثر جدية وأقل حقارة وانتهازية منهم. وهو ما ظهر على لسان المخرج السينمائي داود عبد السيد في حديثه عن الإنتاج الدرامي الموجه من قبل الأجهزة الأمنية والإنتاج القاحل للسينما في الوقت الحالي:

الفن عايز حرية كاملة، حتى لو محدش بيطلب الكامل لكن متبقاش الأمور مقفولة للدرجة دي، مش مشكلة رقابة فقط، لكن لما تبصي للجو العام كله على بعضه حتلاقي فيه حاجات مقبولة وحاجات غير مقبولة.

ويقول في مقابلة أخرى:

الوسط الفني أصبح صحراء لا زرع فيها ولا ماء بسبب الأوضاع السياسية وليس الاقتصادية فقط.

هذا “الجو العام” الذي يتحدث عنه داود عبد السيد ليس شيئًا قدريًا بل هو وضع له أسبابه. الديكتاتورية العسكرية الحاكمة هي المسبب الأساسي لانحطاط السينما والدراما في مصر. أصبح الهامش في الدراما أوسع قليلاً من السينما، خصوصًا مع انطلاق المنصات المختلفة، لكنها تشهد نفس مسار الانحطاط بشكل عام.

إن الديكتاتورية العسكرية، المؤسسة على هزيمة الثورة والخوف من أى هامش للحريات العامة الذي تزايد بفعل الثورة، ترى في السينما والدراما وسيلة للتأثير في المجتمع، ولهذا لا ترغب في السماح لأى فرصة يتم فيها طرح سرديات ورؤي مختلفة عن سرديتها، من حيث السياسة والتاريخ القريب والبعيد، مرورًا بالتصورات المجتمعية والأسرية والدينية، ووصولاً للأخلاق العامة. إنها ترى في السينما والدراما وسيلة للدعاية السياسية لها ليس أكثر.

الدولة لا ترغب في سينما ودراما جادين وموجهين للناس ونابعين من الناس، سينما تخاطب العقول وتأثر في الوجدان، سينما تتناول حياة الناس ومشاكلهم وأحلامهم وآمالهم وآلامهم وأفكارهم ومجتمعهم، وحتى نواقصهم، كل هذا ليس مسموح به.

إنما سينما ودراما تحت إشراف الأخوة في الشئون المعنوية للقوات المسلحة والمخابرات (مثل سلسلة الاختيار وفيلم الممر وغيرهما) فهي مرحب بها بالطبع، وحيا الله الوطن وليرحم الشهداء وبالطبع يعيش الزعيم البطل؛ سينما ودراما الأسرة ودروس أخلاقيات الطبقة الوسطى السخيفة (مثل مسلسل أبو العروسة وغيره)، النسخ الحديثة والمطورة من المسلسل المشهور “يوميات ونيس”، فلا بأس بالطبع؛ سينما ودراما السحر والشعوذة والخرافات والهرتلة لأجل ذاتهم وفي حد ذاتهم (مثل فيلم الفيل الأزرق ومسلسل المداح وغيرهما)، فلا بأس؛ سينما ودراما الكوميديا السخيفة الغير مضحكة بالمرة والتي تصل حد البلاهة (مثل مسلسل الكبير وغيره)، فلا بأس؛ سينما ودراما الأكشن على الطريقة الأمريكية فارغة المحتوى حيث ينفجر كل شيء ويموت كل شيء إلا البطل المغوار، فلا بأس؛ سينما ودراما الكمبوندات والبيوت الثرية والسيارات الفارهة ومشاكل قاطنيها الأسرية، فلا بأس بالطبع، برغم أنه فنيًا لا ضير من ذلك النوع الأخير بالطبع، ولكن الضير أنه لا عزاء فيها لقصة المواطن العادي، أي أغلبية المواطنين، الذي لا يجد من يمثله اليوم.

شاع الخوف في كل مكان بعد هزيمة الثورة وترسيخ دعائم الديكتاتورية العسكرية. وبدأت الدولة تتدخل بالتدريج من أجل احتكار الإنتاج، وأعلنت بشكل غير مباشر ولكن بمعرفة الجميع، منذ عدة سنوات، أنه لن يمر أي شيء إلا من بين أيديها وبموافقتها، عن طريق شركة “المتحدة” للخدمات الاعلامية المخابراتية، الjي كان يرأسها حسن عبدالله الذي أصبح محافظ البنك المركزي حاليًا. فهمت شركات الإنتاج الخاصة الرسالة بسرعة، وبصفتها أكثر فئات صناعة السينما انتهازية، ولأن رأس المال بطبيعته جبان، فأثروا السلامة بعدم إغضاب السلطة، ليس فقط بعدم الاصطدام المباشر بها ولكن حتى بعدم إنتاج وعرض ما قد يحك جلدها ويزعجها، و”الخيط كرّ” كما يقال، كتاب ومخرجين وممثلين. وبهذا كُتب إعلان وفاة مؤقت للإبداع المصري.

ومن تجرأ على الخروج عن ما يسميه الديكتاتور “النسق العام” تم عقابه، مثلما حدث عام 2021 عندما تم منع عرض فيلم “ريش” في السينمات، وبالتالي في المحطات التلفزيونية، بتهمة تشويه “سمعة مصر”، وبحجة تصويره للفقر، وتم شن حملة مسعورة من قبل الإعلام والفنانين الانتهازيين ضد مخرجه.

وما يزيد الوضع سوءً هو انصراف الجمهور عن السينما. تدني مستوى معيشة الجماهير ترافق مع ارتفاع أسعار تذاكر السينما لتقارب في المتوسط 100 جنيه، بسبب انخفاض أعداد دور العرض، وشبه اختفاء تام لدور العرض من الأحياء، واختفائها التام في القرى والريف، والتي كانت منخفضة التكلفة بالمقارنة بدور العرض في المراكز التجارية، والتي أصبحت بدورها تحتكر سوق العرض. فأصبحت السينما ترف لا يستطيع كثيرون اللجوء له إلا نادرًا، خصوصًا عندما يكون هذا الترف متدني الجودة والقيمة.

وصلنا لمرحلة أننا أمام شبه اختفاء للسينما المصرية، حيث أن أعلى فيلم مصري من حيث الإيرادات، حتى الآن، هو فيلم “كيرة والجن” الذي أنتج العام الماضي، والذي يتم الاحتفاء به لأنه حقق إيرادات حوالي 120 مليون جنيه، قد يبدو رقم ضخم ولكن بحسبة بسيطة بناءً على متوسط سعر التذكرة 100 جنيه نجد أن حوالي 1.2% من الشعب فقط هم دخلوا الفيلم، وهذه نسبة متدنية للغاية، هذا لو تغافلنا عن إن دور العرض في الخليج التي عرض فيها الفيلم ساهمت بجزء كبير في مجموع إيراداته. وأمام موسم درامي في رمضان هو والعدم سواء، باستثناء ثلاثة مسلسلات أو أربعة على أقصى تقدير، من بين أكثر من ثلاثين عمل درامي.

أصبحنا أمام مشهد فني يستحق الرثاء، رثاء على وقت كانت فيه السينما والدراما معبرة عن المجتمع، رثاء على زمن كان يستطيع فيه المواطن “العادي” أن يجد صوته الدرامي والسينمائي؛ رثاء على رواد وأعلام السينما والدراما الواقعية الذين شهدوا بزوغ ما أصبح يعرف بسينما المقاولات والسينما والدراما التجارية، الذين حاربوا آليات السوق التي تحولت إلى آليات “سوء”، وعاشوا وقاوموا سيرورة انحطاط السينما التي بدأت بوضوح منذ أواخر ثمانينيات وبدايات تسعينيات القرن الماضي، ونشهد الآن أحلك فتراتها؛ ورثاء على جيل شاب جديد لم يجد أبدًا معبر عنه حتى الآن، ولم يختبر هذا الإحساس في أي من مجالات الفنون المختلفة. والذي بالطبع في اقرب فرصة سوف يرفع رأسه عاليًا لينتشل نفسه بالتدريج من هذا الوحل.

وهذا ما يظهر في انصراف الشباب بشكل خاص عن متابعة الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية، ولجوئهم للأعمال الأجنبية، التي حتى وإن كانت تفتقر للأصالة وتشهد هي الأخرى سيرورة انحطاط كجزء من انحطاط الفن في ظل النظام الاجتماعي الحالي كله، ولكنها بالتأكيد أكثر قيمة وجدية واحترافية وأهمية من هذه المهزلة الدرامية والسينمائية التي تعرض علينا من داخل مصر الآن.

من أجل الدفاع عن وجودنا الحضاري!

إن الماركسيين، عكس ما قد يعتقد الكثيرون، ومنهم بعض من يدعون ويتوهمون أنهم كذلك، لا يهتمون بالقضايا الخبزية والاقتصادية فقط، رغم أهميتها بالطبع. إننا لا ندافع فقط عن الوجود المادي للطبقة العاملة والجماهير ومستويات معيشتها ومصالحها الطبقية، وإنما أيضًا ندافع عن الوجود الحضاري والازدهار الروحي والثقافي والفكري للطبقة العاملة، هذا الوجود الحضاري المهدد اليوم بفعل الرأسمالية.

إن النظام الرأسمالي، الذي تحميه الديكتاتورية العسكرية في مصر الآن، يقصر حياة الملايين من البشر في دائرة عبودية العمل المأجور وهموم الحياة، يمنع البشر من التطور روحيًا وفكريًا، وحتى جسديًا، وهو ما يؤثر على الحالة الروحية والنفسية للمجتمع، ويؤدي لانحطاطه، يحول حياة الملايين إلى ما يشبه سباق خيل لا ينتهي، ومن يتعب ينهار تحت وطأة قسوة الحياة وضغوطها النفسية والاغتراب، أو يموت، لا سواء من الجوع المباشر والمرض أو بالانتحار.

إن النضال ضد هذا الانحطاط العام هو جزء لا يتجزأ من النضال الذي تخوضه الطبقة العاملة، في مصر كما في كل بلدان العالم، ضد الرأسمالية ومن أجل الاشتراكية، ليس فقط من أجل مستويات معيشة إنسانية نستطيع أن نوفرها لكل البشرية، ولك أيضًا لإنقاذ البشرية من الهمجية التي تمتثل الآن أمام أعيننا.

هذا ما يجب أن يشارك فيه المثقفون والفنانون الحقيقيون: التحرر التام للفن من قيود الدكتاتورية والرأسمالية. إننا ندافع عن فن ملتزم ذو قيمة، لا يصح ولا يستقيم أبدًا أن يتبنى الفنان الحقيقي موقف الحياد واللامبالاة تجاه القضايا الكبرى والملحة المتعلقة بحاضر البشرية ومستقبلها، موقف الحياد واللامبالاة تجاه حياة الجماهير ومشاكلهم وهمومهم. الفنان الحقيقي هو المرتبط بالجماهير والمعبر عنها، الفن الحقيقي يجب أن يكون صرخة احتجاج في وجه الظلم والقمع والاضطهاد والاستغلال. الفن هو صوت الحقيقة وروحها.

هذا لا يعني بالطبع أن يتحول الفن لبيان سياسي أو أن يتبع كودًا ثقافيًا وفنيًا قسريًا، وإنما يعني أنه يجب على الفن الحقيقي أن يدافع عن القضايا الكبرى والإنسانية بالشكل الفني لصانعيه، والفن الخالد هو الذي تتلاقى فيه القوة الإبداعية مع متطلبات الجماهير الروحية والمادية والثورية، أن يبقى فنًا اصيلاً وثوريًا ونابعًا من صانعيه بدون أن يتحول إلى دعاية سياسية خالصة.

أعظم الأعمال الفنية في التاريخ (رسومات ومقطوعات موسيقية وأشعار وأغاني وأفلام…الخ) هي الأعمال التقدمية والثورية التي أنتجت في أحلك الظروف الرجعية وأكثرها اضطرابًا، أو تتناولها، هي التي كانت ولازالت ذات قيمة للبشرية، هي الأعمال التي أصبحت مرتبطة في وجدان الجمهور بمعاداة الظلم والرجعية والاضطهاد والإغتراب والاستغلال وانحازت للانسانية والتقدم والحق والجمال، فببساطة كُتب لها الخلود.

إننا ندعو الفنانين الحقيقين والشرفاء للالتحاق بنا، نحن الماركسيون، في النضال من أجل انتزاع ما سُلب منا: سينما ودراما الواقع والمجتمع والجماهير. لن تكون هذه مهمة سهلة بالطبع، لأن آخر ما تود أن تراه الديكتاتورية العسكرية الحاكمة وتسمح به هو فن يكون صوت الجماهير ومعبرًا عنها، فن يكون صرخة احتجاج في وجه هذا الإجرام الاجتماعي والطبقي والعبث الثقافي والفني الحالي، لكن لا بديل عن ذلك إن كنا نرغب في إنتاج فن حقيقي.

يقول تروتسكي:

كم من أرسطو يرعون الخنازير؟ وكم من رعاة الخنازير يجلسون فوق العروش؟

فقط في ظل التخطيط الاشتراكي والديمقراطي للاقتصاد والمجتمع سنودع الحياة في ظل نظام يتلف أعمارنا ويسرقها من المهد إلى اللحد في ساعات العمل الطويلة والظروف الحياتية المهلكة جسديًا ونفسيًا، سنكون قادرين على الحياة في ظل الوفرة، وسوف نمسك بناصية حياتنا لأول مرة في التاريخ، حينها يمكن حقًا أن تسمو الحالة الثقافية والروحية والنفسية للمجتمع. سنتحرر من الحاجة ونودع عالم الضرورة للأبد ونقفز إلى عالم الحرية، وحينها سوف ينتج المجتمع البشري أنبه وأكثر العقول موهبًا. ستكون أكبر ثورة يشهدها الجنس البشري.

محمد حسام

4/7/2023

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية