“شبح يطارد أوروبا”، بهذه العبارة الشهيرة أعلن مؤلفا البيان الشيوعي بزوغ مرحلة جديدة في تاريخ البشرية. كان ذلك في عام 1848، الذي كان عام النهوض الثوري في أوروبا. لكن الآن هناك شبح لا يطارد أوروبا وحدها، بل العالم بأسره. إنه شبح الثورة العالمية.

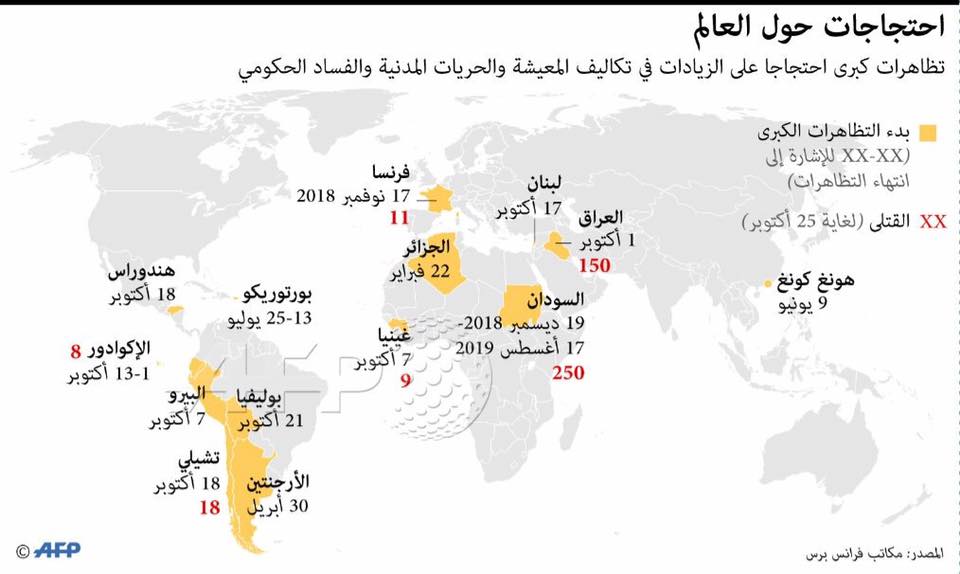

الثورة العالمية ليست مجرد عبارة فارغة. إنها تصف بدقة المرحلة الجديدة التي ندخل إليها. فإذا أخذنا فقط أحداث الأشهر الـ 12 الماضية، سنجد حركات ثورية اندلعت في فرنسا وإيران والسودان والجزائر وتونس وهونغ كونغ وتشيلي، كما أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة هزت هايتي والإكوادور والعراق ولبنان، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع وأدت الإضرابات العامة إلى شل البلد.

في فرنسا فاجأت حركة السترات الصفراء الطبقة السائدة. قبل هذه الانتفاضة الجماهيرية، كان يبدو وكأن كل شيء يسير كما هو مخطط له من طرف “الوسط السياسي” الذي يمثله إيمانويل ماكرون. كانت إصلاحاته (التي هي في الواقع تدمير للإصلاحات) تمر بسلاسة. كان قادة النقابات العمالية يتصرفون بمسؤولية (أي باستسلام). كل هذا تحطم بقوة عندما خرجت الجماهير إلى شوارع فرنسا باعثة الحياة في أفضل تقاليدها الثورية، وهزت الحكومة من الأساس. بدا وكأن تلك الحركة التي ضمت ملايين الأشخاص قد خرجت من العدم، مثل صاعقة من سماء صافية.

نفس الشيء بالضبط شهدته هونغ كونغ. يجب على كل من له أي شك حول الإمكانيات الثورية الموجودة اليوم أن يدرس هذه الأحداث بعناية. قبل اندلاع تلك الحركة كان حكام بيجين، ووكلائهم المحليين، يبدون وكأنهم يسيطرون على الأوضاع بالكامل. ومع ذلك فقد اندلعت حركة جماهيرية عظيمة ضمت ملايين الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع يتحدون الديكتاتورية. ومثلها مثل الحركة التي شهدتها فرنسا، بدت وكأنها جاءت من اللامكان.

كان هذا هو الحال مع كل الحركات الجماهيرية التي اندلعت في مختلف البلدان الواحد منها تلو الآخر. لو أن الأمر يتعلق ببلد واحد أو بلدين، لكان في مقدور أحدهم أن يزعم أن هذه ظواهر عرضية وحلقات عابرة، لا يمكن استخلاص أي استنتاجات عامة منها. لكن عندما نرى أن نفس السيرورة بالضبط تحدث في بلد تلو الآخر، لا يعود لدينا أي حق في اعتبارها مجرد حوادث عرضية. إن هذه التطورات هي بالأحرى مظهر من مظاهر نفس السيرورة العامة، وتعكس نفس القوانين والتيارات العميقة.

يجب على كل من له أي شك حول الإمكانيات الثورية الموجودة اليوم أن يدرس بعناية الأحداث الجراية في: فرنسا وكتالونيا والسودان والجزائر وتونس وهونج كونج وتشيلي وهايتي والإكوادور والعراق ولبنان وما إلى ذلك.

التطورات الثورية في أمريكا اللاتينية

عندما فاز ماوريسيو ماكري بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين عام 2015، اعتبر المعلقون ذلك بمثابة دليل آخر على “الموجة المحافظة” التي تجتاح أمريكا اللاتينية. لكن الانتخابات الأخيرة وضعت حداً للأحلام الاقتصادية لماكري وعصابته المؤيدة للرأسماليين.

الرجل الذي وعد “بالقضاء على الفقر” أنهى فترة ولايته بعملة منهارة ومعدل تضخم سنوي قدره 56%. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 29% إلى 35%. ولم يكن القرض المستعجل من صندوق النقد الدولي كافيا لاستعادة التوازن.

لو كانت هناك قيادة واضحة للحركة العمالية، لكان بالإمكان إسقاط حكومة ماكري بحركة ثورية. وقد تجلى ذلك في الأحداث الأخيرة التي عرفتها تشيلي المجاورة، حيث انفجر الغضب الشعبي بعد أسبوع واحد فقط على إعلان حكومة بينيرا الممقوتة حالة الطوارئ وعسكرة الشوارع وحظر التجول. لكن لا القمع الوحشي ولا التعذيب ولا حظر التجول ولا التنازلات المزيفة، تمكنت من إيقاف الحركة التي بدأت تكتسب خصائص ثورية.

اندلعت هذه الحركة عندما نظم طلاب المدارس الثانوية حركة احتجاجية على زيادة ثمن تذكرة المترو في سانتياغو. لكن وبمجرد أن بدأت، تحولت بسرعة إلى حركة وطنية تهدف إلى الإطاحة بالنظام بأكمله. لقد كانت تتويجا لثلاثين سنة من الاقتطاعات والخصخصة والهجمات على الطبقة العاملة وتحرير الأسعار وزيادة اللامساواة.

ويوم الجمعة 25 أكتوبر، تظاهر أكثر من مليون شخص في العاصمة. وقد تكررت هذه التعبئة في مختلف المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد. وفي المجموع خرج أكثر من مليوني شخص إلى الشوارع. هذه ليست حالة معزولة، إذ قبل وقت ليس بطويل كنا قد شهدنا انفجارا ثوريا مشابها في الإكوادور، حيث تحولت الحركة، التي بدأت كاحتجاج على حزمة إصلاحات صندوق النقد الدولي التي حاول الرئيس لينين مورينو فرضها، إلى تمرد على الصعيد الوطني مما أجبر الحكومة على الفرار من العاصمة كيتو وإغلاق الجمعية الوطنية.

في تشيلي اتخذت الحركة أبعادا ثورية صارت تطرح مسألة السلطة على جدول الأعمال. لم تعد المسألة الرئيسية هنا هي هذا الإصلاح أو ذاك، بل صارت هي من يجب أن يحكم؟ أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأمرت الشرطة والجيش بسحق التمرد، مما أسفر عن مقتل شخص وجرح العشرات واعتقال المئات. وأمام انتفاضة الجماهير هذه، أثبتت جميع أدوات القمع التي تمتلكها الدولة أنها عاجزة.

اضطرت الحكومة إلى التخلي عن العاصمة كيتو. وفي يوم الأربعاء 09 أكتوبر، تسبب الإضراب العام القوي في إصابة البلاد بالشلل، كما توجهت مسيرة ضخمة تضم ما بين 50.000 و100.000 محتج مرة أخرى إلى قصر كارونديليت الرئاسي، الذي كان مورينو قد أخلاه على عجل في اليوم السابق. ولفترة من الوقت تمكنت الحركة من السيطرة على البرلمان، الذي كان قد تم إخلاؤه أيضا، بهدف إقامة مجلس شعبي.

نرى هنا دليلا واضحا على الإمكانيات الثورية الهائلة المتضمنة في الوضع، ليس فقط في تشيلي والإكوادور، بل على المستوى العالمي.

لبنان

في الجانب الآخر من العالم، في الشرق الأوسط، كان يبدو كما لو أن الردة الرجعية قد انتصرت بشكل حاسم في كل مكان. بدت الثورة العربية وكأنها ماتت ودُفنت. لكن، مرة أخرى، عادت قوى تلك الثورة العظيمة إلى النهوض مجددا.

في لبنان، البلد الذي لا يزيد عدد سكانه عن ستة ملايين نسمة، خرج أكثر من مليوني شخص إلى الشوارع. وفي العراق، الذي مزقته الحرب، خرج عشرات الآلاف من المحتجين وواجهوا القوات العسكرية وشبه العسكرية في الشوارع. في لبنان والعراق، أدت تلك الاحتجاجات الجماهيرية القوية إلى سقوط رؤساء الوزراء بعد بضعة أسابيع فقط من النضال.

استمرت الأنظمة الرجعية طيلة سنوات تعتمد على الانقسامات الطائفية في المجتمع لتفادي الصراع الطبقي، لكن هذه التكتيكات لم تعد ناجحة. تعمل الحركات الاحتجاجية على دفع التناقضات الطبقية إلى الواجهة. والمطالب التي ترفع في الشوارع هي الشغل والتعليم والرعاية الصحية ووضع حد للنهب الفاحش والفساد السائدين في القمة. وعام 2018 في الأردن، كان إضراب عام واحتجاجات واسعة النطاق قد أديا إلى سقوط رئيس الوزراء هاني ملقي.

قال لينين إن السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد. وقد أثبتت الأحداث التي نناقشها هنا صحة هذه الفكرة. بالطبع ليست القضايا الاقتصادية هي العنصر الوحيد في المعادلة، لكنه لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن الجمع بين الأزمة الاقتصادية الخانقة وعقود من الحكم الفاسد، من طرف فئة من مصاصي الدماء الأثرياء وعملائهم السياسيين، هو ما يدفع المجتمع إلى الحافة.

ولبنان مثال جيد على ما نقول. إنه بلد لديه واحد من أعلى معدلات الدين بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي في العالم. تبلغ نسبة البطالة ما يقارب 25%، ويتم دفع عشرات الآلاف من الشباب المتعلمين إلى مغادرة البلاد كل عام بسبب قلة الفرص. كل هذه الأشياء هي وصفة للانفجار الاجتماعي.

وتلك الأحزاب السياسية الرئيسية، التي قسمت البلاد على أسس طائفية خلال الحرب الأهلية، ما تزال في السلطة اليوم حيث تعمل على نهب الأموال العامة وتراكم عجز الميزانية عاما بعد عام. بدا كما لو أن هذا لن يتغير أبدا، لكن الآن اندلعت حركة ثورية قوية في لبنان، شملت البلد بأكمله وغيرت الوضع السياسي بشكل كبير.

اجتاحت المظاهرات الجماهيرية البلاد منذ 17 أكتوبر، على خلفية سلسلة من المظالم التي طال أمدها، بما في ذلك الفساد المتفشي وضعف الخدمات العامة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. تم إغلاق الأبناك بسبب مخاوف من حدوث انهيار مالي، في حين خرج المتظاهرون بمئات الآلاف، وعملوا على سد الطرقات وملء الساحات.

كانت الاحتجاجات عفوية وبدون منظمة على الإطلاق. لم تنسب أي منظمة الاحتجاجات إليها لأنها في الحقيقة ثورة شعبية. فقد خرج الشعب من مختلف الطوائف الدينية والطبقات الاجتماعية والخلفيات السياسية إلى الشوارع للتعبير عن غضبه إزاء سوء الإدارة الحالية للاقتصاد والمطالبة بسقوط نظام المافيا.

وعلى الرغم من أن المتظاهرين ينحدرون من خلفيات سياسية مختلفة، فإن الشيء المشترك الذي يوحدهم هو غضبهم تجاه الهجمات على مستويات معيشتهم. ينبع هذا الغضب، في نهاية المطاف، من الفجوة الاقتصادية المتزايدة بين أغنى 10% من أغنياء لبنان (والذين يتألف منهم الساسة الحكام وأصحاب الشركات) وبين عموم الشعب الكادح.

وصل الاستياء المتزايد إلى نقطة الغليان في شكل حركة جماهيرية هائلة من مليوني شخص شملت كل أقاليم البلد، وعبرت جميع الانقسامات الطائفية. انضم الناس من جميع الأديان إلى تلك الحركة. ومن دون أي منظمة أو قيادة خرجت الجماهير الثورية لتواجه القمع العنيف وتناضل ضد حكامها اللصوص.

وكما حدث في الإكوادور وتشيلي، حاولت الحكومة التصدي للاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وظهرت صور ومقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح عنف الشرطة ضد المتظاهرين. كما قام أنصار حزب الله وحليفه السياسي حركة أمل بمهاجمة المتظاهرين في وسط بيروت.

لسنوات عديدة استمرت الحركات الشيعية المدعومة من إيران في الاختباء وراء نزاعها مع الإمبريالية الأمريكية والسعودية وإسرائيل. لكنهم الآن صاروا هم أيضا جزءا من النخبة الحاكمة. وفي مواجهة الحركة الثورية الصاعدة قاموا جميعا بحشد قواتهم للدفاع عن مصالحهم الطبقية.

لقد أدت اعتداءاتهم على المحتجين في النهاية إلى كشف طبيعتهم الرجعية الحقيقية. ولذلك فإن غضب الجماهير في لبنان موجه أيضا ضد حزب الله، الحزب الشيعي الذي كان يصور نفسه مدافعا عن الفقراء والمضطهَدين. وعندما عبر زعيمه، حسن نصر الله، عن دعمه للحكومة اللبنانية، صارت الشعارات في الشوارع “كلهم يعني كلهم، ونصر الله واحد منهم!”. وأخيرا، اضطر رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة، قائلا إنه وصل إلى “طريق مسدود” بعد 13 يوما من الاحتجاجات.

علقت صحيفة The Independent قائلة:

«لقد أدخلت الاحتجاجات الطبقة السياسية اللبنانية في حالة من الاضطراب. هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها النظام السياسي الطائفي، الذي يحكم هذا البلد الواقع في شرق البحر المتوسط منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، حركة جماهيرية تهدف إلى الإطاحة به».

واستمرت قائلة:

«وما بدأ كانفجار عفوي للغضب حول حزمة جديدة من الضرائب، سرعان ما تحول إلى شيء أكبر. وبدلا من استهداف الحكومة أو أي زعيم سياسي معين، فقد طالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان برمتها».

هل يبدو هذا مألوفا؟ أجل بالتأكيد! فهذه بالضبط هي نفس السيرورة التي شهدناها في الإكوادور وتشيلي. فالحركة التي انطلقت كاحتجاج جماهيري على خلفية مطالب اقتصادية فورية وملموسة، تحولت سريعا إلى “شيء أكبر”. وهذا يعني أن الجماهير، مستندة إلى تجربتها الخاصة، بدأت في استخلاص استنتاجات ثورية. إن المطلوب ليس هو هذا الإصلاح الصغير أو ذاك، بل التغيير الجذري: إسقاط “الطبقة السياسية برمتها”. وهذا هو بالضبط ما تعنيه الثورة!

العراق وتونس والسودان …

في العراق أيضا، كانت عدة موجات من الاحتجاجات الجماهيرية، التي انطلقت من المناطق الشيعية، قد هزت النظام السياسي بأكمله. ومنذ 01 أكتوبر اجتاحت موجة جديدة من الاحتجاجات الضخمة والراديكالية ربوع البلاد. وبعد أن انطلقت هذا المرة من بغداد، سرعان ما انتشرت إلى جميع أنحاء البلاد. ردت القوات المسلحة والشرطة بالعنف الشديد، مما أسفر عن مقتل 150 شخصا على الأقل (تقول بعض المصادر إن عدد القتلى يزيد عن 300 شخص)، وجرح أكثر من 6000 آخرين. ومع ذلك فإن الرد الوحشي لم يوقف الاحتجاجات.

وفي تونس هزت البلاد موجات متتالية من الاحتجاجات الجماهيرية. كما شهدت الجزائر حركة ثورية قوية أسقطت بوتفليقة المريض وهزت أركان النظام من أعلاه إلى أسفله. في الجزائر كان النظام يعتقد أنه اشترى سلاما اجتماعيا مستداما في عام 2011 عندما رفع الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

في السودان رأينا حركة جماهيرية ذات إمكانات ثورية هائلة، هزت الأنظمة الحاكمة في جميع أنحاء المنطقة. كانت شجاعة الشباب وتصميمهم، وخاصة الفتيات والنساء السودانيات، ملهمة حقا. لقد نهضت الطبقة العاملة السودانية لتحدي النظام من خلال شن إضرابات عامة، الأمر الذي طرح مسألة السلطة على جدول الأعمال.

كل هذا يدل على أن الثورة العربية ما تزال تمتلك احتياطيات اجتماعية ضخمة. لكن كيف يمكن للمرء أن يفسر مثل هذه الظواهر؟ وماذا تمثل؟ يصاب المراقبون السطحيون والتجريبيون بالصدمة أمام هذه الأحداث التي لم يتوقعوها والتي ليس لديهم تفسير لها. يكتفي منظرو البرجوازية التجريبيون المبتذلون بالنظر فقط إلى سطح الأحداث (“الوقائع”). إنهم لا يزعجون أنفسهم بالبحث تحت السطح للكشف عن السيرورات الأعمق التي تعمل في كل مكان.

السيرورة الجزيئية للثورة

قال تروتسكي ذات مرة إن النظرية هي تفوق التوقع على الدهشة. إن المظاهر العنيفة المفاجئة للسخط الشعبي دائما ما تأخذ البرجوازية و”خبراءها” على حين غرة. ذلك لأن “الخبراء” البرجوازيين ليست لديهم أي نظرية (باستثناء النظرية القائلة بأن كل النظريات غير مجدية) وبالتالي فإنهم يندهشون دائما عندما تنفجر الأحداث فجأة في وجوههم.

إن المنهج الديالكتيكي للتحليل ضروري للغاية للتوصل إلى فهم حقيقي لهذه السيرورات العميقة. ليس لدى البرجوازيين بطبيعة الحال أي فهم للديالكتيك؛ والإصلاحيون أقل منهم فهما، إذا كان ذلك ممكنا. وليست هناك حاجة لذكر العصبويين في هذا الصدد، لأنهم لا يفهمون أي شيء على الإطلاق. إن افتقارهم التام لأي منظور هو السبب الرئيسي وراء كونهم جميعا غارقون في الأزمة.

ولوصف هذه السيرورة صاغ تروتسكي عبارة رائعة حقا، هي: “السيرورة الجزيئية للثورة”. يجدر بنا التفكير في هذه العبارة. كان تروتسكي يشير بها إلى الديالكتيك، وبدون فهم الديالكتيك لا يمكن للمرء أن يفهم أي شيء. عادة ما تحدث سيرورة التغيير في وعي الجماهير بشكل تدريجي. إنها تنمو ببطء، وبشكل غير محسوس، لكنها أيضا تنمو بشكل عنيد، حتى تصل إلى نقطة تحول حيث يتغير الكم إلى كيف وتتحول الأشياء إلى نقيضها.

وعلى مدى فترات طويلة تعبر عن نفسها على شكل تراكم بطيء تحت السطح للغضب والسخط والحنق، وفوق كل ذلك الإحباط. تظهر هنا وهناك بعض الإشارات، إشارات صغيرة لا يمكن فهمها إلا من طرف مراقب مدرب يمكنه رؤية ما تشير إليه. لكن هذا الواقع كتاب مختوم بسبعة أختام بالنسبة للتجريبيين الأغبياء، الذين، رغم تأكيدهم الدائم على “الوقائع”، عاجزون عن رؤية السيرورات الجوهرية الأكثر عمقا.

لقد عبر الفيلسوف هيراقليتس عن ازدرائه للتجريبيين عندما كتب بسخرية قائلا: «إن العيون والآذان شاهدات سيئة بالنسبة لأولئك الذين لديهم أرواح لا تفهم لغتها». ويعبر الكتاب المقدس عن نفس الفكرة بعبارات مختلفة قائلا: «لديهم عيون، لكنهم لا يبصرون بها». وبغض النظر عن عدد الحقائق والإحصاءات التي يراكمونها، فإنهم دائما ما يغفلون الشيء الجوهري.

بريطانيا وفرنسا

إن الوضع يحبل بالتغييرات المفاجئة والحادة. وهذه الانفجارات المفاجئة هي أحد أعراض التيارات الكامنة للغضب والسخط المتراكم عند ملايين الأشخاص، والذي بدأ الآن يتوجه ضد النظام القائم. إنها أعراض واضحة بأن النظام الرأسمالي قد وصل إلى طريق مسدود على الصعيد العالمي.

قد يحاول البعض أن يجادلوا بأن التطورات الثورية، مثل تلك التي سردنا أمثلتها هنا، ممكنة فقط في البلدان الفقيرة والمتخلفة اقتصاديا. لكن هذا غير صحيح على الإطلاق. فالديالكتيك يعلمنا أن الأشياء تتغير عاجلا أم آجلا إلى نقيضها.

وبريطانيا مثال ممتاز على ذلك. قبل أربع سنوات فقط، كانت بريطانيا تعتبر أكثر البلدان استقرارا في أوروبا، وربما في العالم، لكنها الآن انقلبت رأسا على عقب وربما صارت أكثر بلدان أوروبا اضطرابا. كانت “أم البرلمانات” تشتهر ذات يوم بهدوئها الرزين، لكنها أصيبت فجأة بالأزمة والانقسامات. وبدلا من الهدوء، صارت مسرحا لمشاهد الفوضى المطلقة.

يعيش المجتمع البريطاني حالة استقطاب حادة بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ مدة طويلة. وهذا الاستقطاب هو ما يزعج الطبقة الرأسمالية والمدافعين الأيديولوجيين عنها. إنهم منزعجون لأنهم يعرفون أن مثل هذا الاستقطاب يحتوي في ذاته على بذور التطورات الثورية المستقبلية.

منذ اندلاع أزمة 2008-2009، بدأت سيرورة بطيئة في النمو، وتراكم تدريجي للسخط. وقد شكل ذلك قطيعة جوهرية في الوضع برمته على الصعيد الأممي. لقد كان قطيعة بكل معنى الكلمة. والآن صار يمكننا أن نرى السيرورة الجزيئية للثورة التي تحدث عنها تروتسكي. إنها سيرورة صامتة غير مرئية. إنها شيء غير ملموس. لا يمكنك أن تضع إصبعك عليها لأنها تحدث تحت السطح. لكنها موجودة طول الوقت، مختبئة مثل حيوان الخلد.

في الماضي كان يُنظر إلى الشعب البريطاني على أنه محافظ بطبعه وليس لديه أي نوع من الدوافع الثورية. كانت لدى بريطانيا مؤسسات صلبة بمثابة حصن حصين ضد الثورة، وهي: البرلمان ومجلس اللوردات والملكية وسيادة القانون. وكان الناس يحترمون هذه المؤسسات التي تضمن السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي.

أما الآن فقد تحطمت كل تلك الأوهام المطمئنة. لقد تم تقويض ذلك الإيمان القديم الواثق بالديمقراطية البرلمانية. وهناك انعدام ثقة متزايد في السياسيين واحتقار لنخبة وستمنستر. هذا أمر خطير للغاية بالنسبة للطبقة الحاكمة. فإذا لم يعد الشعب مقتنعا بتسليم زمام المسؤولية عن حياته ومصيره إلى فئة السياسيين والبيروقراطيين المحترفين (“الأشخاص الذين يعرفون”)، فإنه قد يقرر ذات يوم أخذ الأمور بيديه. وكان هذا بالضبط ما حدث، منذ وقت ليس ببعيد، في فرنسا.

في نوفمبر 2018 ظهرت فجأة حركة السترات الصفراء، من العدم على ما يبدو، عندما خرجت أعداد هائلة من الناس العاديين إلى الشوارع. لقد أظهر ذلك بوضوح وجود امكانيات ثورية. بل حتى البريكست بدوره، وإن بطريقة خاصة، دليل على السيرورة نفسها. ونفس الشيء نجده في العديد من البلدان الأخرى: سخط عميق ضد الأنظمة. لكننا رأينا أيضا كيف فشل اليسار المزعوم في أن يوفر أي تعبير منظم لهذا المزاج الثوري.

شهدت كاتالونيا بدورها في أكتوبر حركة احتجاج قوية بعد صدور الحكم ضد السجناء السياسيين، الذين هم حاليا في السجن بسبب دورهم في تنظيم استفتاء الاستقلال في عام 2017. لقد قوبلت أحكام السجن القاسية (التي يزيد مجموعها عن 100 عام) بتهمة “جريمة” ممارسة حق ديمقراطي، بموجة من الغضب والسخط، مع خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع وقطع الطرقات وخطوط السكك الحديدية ومطار برشلونة.

وفي مواجهة قمع الشرطة الوحشي، دافع عشرات الآلاف من المتظاهرين، معظمهم من الشباب، عن أنفسهم وردوا الهجوم بإقامة متاريس مشتعلة وخوض معارك يومية لمدة أسبوع كامل. تم تنظيم إضراب عام في 18 أكتوبر، حيث نزلت حشود كبيرة من أجزاء مختلفة من كاتالونيا إلى الشوارع في برشلونة. الأحزاب القومية البرجوازية الصغيرة، التي كانت في طليعة الحركة الجمهورية الكاتالونية، بدأت تفقد مصداقيتها بشكل متزايد، لكنه لا توجد قيادة بديلة.

هذه هي الهزات التي تنبئ بالزلزال الذي يقترب. إن مزاج السخط الجماهيري، الذي لا يجد أي تعبير عنه في المنظمات الجماهيرية التقليدية، يعبر عن نفسه بطرق مختلفة في بلدان مختلفة. لكن الأمر الأساسي هو سيرورة التجذر الجماهيري الذي لا يقاوم على الصعيد العالمي، والذي يتم التعبير عنه في التقلبات العنيفة في اتجاه اليسار واتجاه اليمين. سوف تتكثف سيرورة التجذر مع احتداد الأزمة، مما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب بين الطبقات وتمهيد الطريق لانفجارات ثورية أكبر.

الوضع الحالي ومهام الماركسيين

نحن الماركسيين متفائلون بطبيعتنا، لكن تفاؤلنا ليس شيئا خاطئا أو مصطنعا. إنه قائم على أساس تحليلات ومنظورات صلبة. إننا نبني على أرضية النظرية الماركسية الصلبة. يمكن لمنظمتنا أن تفخر بحقيقة أننا بقينا ثابتين تماما على المبادئ الأساسية والمنهج الديالكتيكي، مما يمكننا من اختراق السطح ورؤية السيرورات الأعمق.

في المستقبل سيُنظر إلى المرحلة التي نمر منها بكونها لحظة تغيير جذري، بكونها نقطة تحول في الوضع برمته. قبل وقت قصير كان هذا التأكيد يبدو وكأنه يتناقض مع الوقائع. كان الاقتصاد العالمي يبدو مزدهرا، بل إن الاقتصاديين البرجوازيين كانوا يؤكدون أن هذا هو أطول انتعاش اقتصادي في التاريخ. ولكن الأحداث الآن صارت تتطور بسرعة مذهلة. ووحده المنهج الماركسي الديالكتيكي هو الذي يمكنه أن يقدم تفسيرا عقلانيا للسيرورات التي يقف أمامها التجريبيون البرجوازيون عاجزين عن فهم أي شيء.

يشبه الوضع الحالي، من نواح كثيرة، مرحلة تراجع وسقوط الإمبراطورية الرومانية. المصرفيون والرأسماليون يتباهون باستمرار بثرواتهم وترفهم. وواحد في المائة من أغنى أغنياء العالم في طريقهم للسيطرة على ما يصل إلى ثلثي الثروة العالمية بحلول عام 2030، بينما يكتنزون تريليونات الدولارات التي لا يستثمرونها في النشاط الإنتاجي. الطبقة الحاكمة طفيلية ومنحطة بشكل كامل. وهذا الوضع يؤجج نيران الغضب والاستياء في كل مكان.

هناك إمكانيات هائلة لنشر الأفكار الماركسية. وهذا هو الشيء الرئيسي الذي يجب علينا أن نركز عليه. يجب علينا أن نناقش الأساسيات: ليس الأشياء العرضية بل الاتجاه العام. ما هو الشيء المشترك في جميع هذه الحالات؟ إنه الاستقطاب السياسي والاجتماعي الشديد. إن الصراع الطبقي آخذ في التصاعد في كل مكان.

نحن ننمو ونتطور، لكننا أصغر من أن نمثل عاملا حاسما في الأحداث في المستقبل القريب. لن يكون من السيء، من وجهة نظرنا، إذا تأجل اندلاع الأوضاع الثورية الحاسمة لفترة من الوقت، وذلك لسبب بسيط هو أننا لسنا مستعدين بعد. نحن بحاجة إلى وقت لبناء البديل الثوري.

إن التاريخ يتحرك بسرعته الخاصة، ولن ينتظر أي أحد. وخلال مرحلة مثل هذه التي نعيشها، يمكن أن تندلع أحداث عملاقة قبل أن نكون نحن مستعدين. إن التحولات الحادة والمفاجئة أشياء متضمنة في الوضع الحالي. يجب أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الكبيرة. إن أفضل فئات العمال والشباب منفتحون بالفعل على أفكارنا. ويجب علينا أن نجد الطريق إليهم ونقطع بشكل حاسم مع العناصر القديمة المتعبة والمحبطة. يجب أن نطهر صفوفنا من كل آثار الشك والروتين، ونستبدلها بروح الاستعجال من الأعلى إلى الأسفل.

هذا في الواقع سباق ضد الساعة. يمكن للأحداث الكبرى أن تجتاحنا بشكل مفاجئ، لذا يجب أن نكون مستعدين. يجب علينا أن نبني منظمتنا ونكسب ونكون المناضلين في أقرب وقت ممكن. هذا هو الطريق الوحيد للنجاح. ولقد دخلنا بالفعل هذا الطريق، لذا يجب ألا نسمح لأي شيء بأن يصرفنا عن هذه المهمة. فليكن شعارنا هو:

عاشت الثورة الاشتراكية العالمية!

آلان وودز

01 نونبر 2019

عنوان المقال بالانجليزية:

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية