كان لينين يؤكد دائما أن النصر النهائي للثورة الروسية مرتبط بانتصار الثورة العالمية. وقد كانت أمميته استمرارية مباشرة لأممية ماركس وإنجلز. لكن في عام 1924، كسر ستالين هذا التقليد وذلك من خلال طرح نظريته الرجعية “الاشتراكية في بلد واحد”. في هذا المقال الذي نشر في العدد 47 من مجلة “الدفاع عن الماركسية”، يشرح نيكلاس ألبين سفينسون، لماذا الماركسيون الحقيقيون أمميون، ولماذا عمل ستالين على تحريف الماركسية، وكيف كانت لذلك عواقب وخيمة طيلة عقود قادمة.

الشيوعيون أمميون دائما. لقد اختتم كارل ماركس وفريدريك إنجلز البيان الشيوعي بالكلمات الملهمة التالية: “يا عمال كل البلدان، اتحدوا!” ونقشت هذه الكلمات على راية الأممية الأولى والأممية الثانية والأممية الثالثة (الشيوعية).

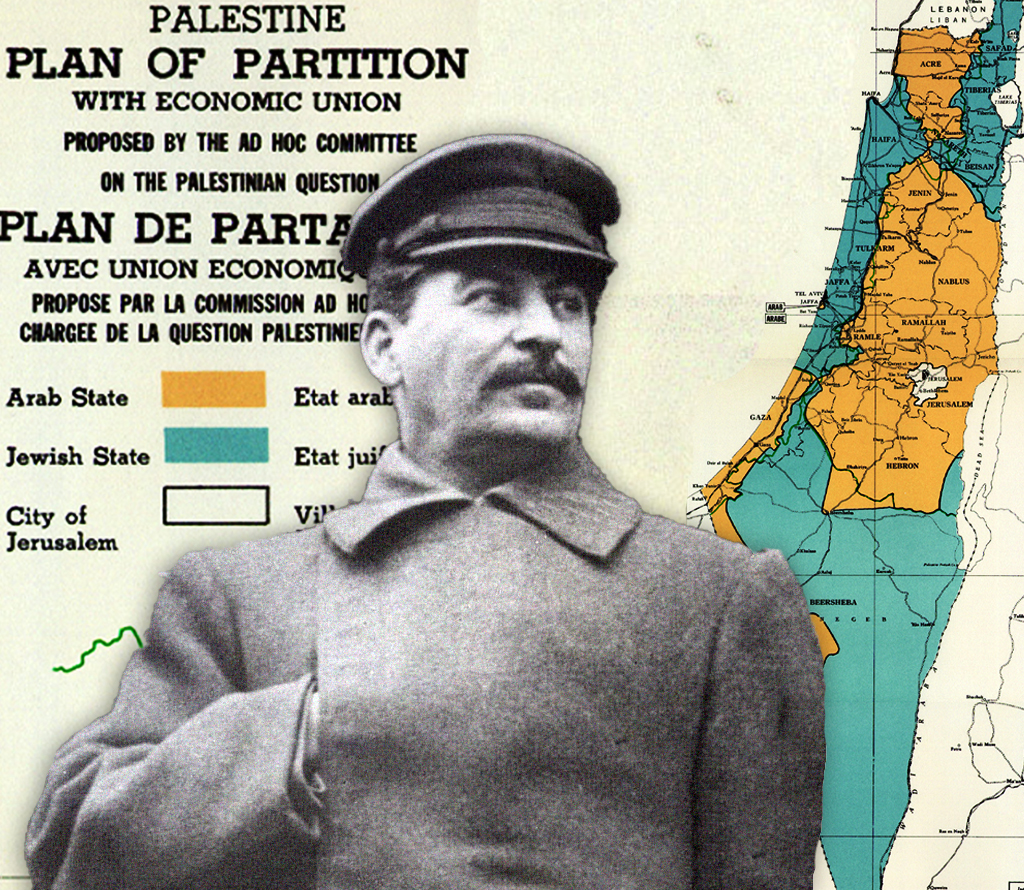

كان مبدأ الأممية هذا محوريا بالنسبة لأفكار لينين وثورة أكتوبر. لكن وقبل مائة عام، في خريف عام 1924، قام ستالين بطرح نظريته عن “الاشتراكية في بلد واحد”، التي شكلت انحرافا جوهريا عن الماركسية وأرست الأساس النظري لانحطاط الأممية الشيوعية وحلها في عام 1943.

ما يزال تأثير تلك النظرية الزائفة محسوسا حتى اليوم. ومع تحول جيل جديد نحو أفكار الشيوعية، صار من الضروري أن نفهم التقليد الأممي الحقيقي لماركس وإنجلز ولينين وندافع عنه.

الأممية

إن الأممية الماركسية ليست مجرد عبارة خطابية أو مبدأ أخلاقيا؛ بل إنها تعكس ضرورة موضوعية.

لقد دافع ماركس وإنجلز دائما عن أن الشيوعية ليست مجرد فكرة جميلة سيتم فرضها على العالم، بل إن أساس الشيوعية، كما أوضحا، يكمن في الظروف المادية الحقيقية الموجودة في ظل الرأسمالية.

وعلى رأس تلك الظروف حقيقة أن الرأسمالية نظام عالمي. فجميع البلدان مرتبطة بالسوق العالمية وخاضعة لها. هذه مسلمة أساسية بالنسبة للماركسيين. فمن خلال السوق العالمية، يصبح الإنتاج نفسه عالميا. والمصانع في جزء من العالم تنتج السلع باستخدام المواد الخام القادمة من جزء آخر، والآلات المنتجة في جزء ثالث.

تتضمن سيرورة الإنتاج عشرات، بل ومئات الآلاف، من العمال ذوي خبرات ومهارات محددة، فضلا عن الموارد الطبيعية، من جميع أنحاء العالم. وقد كان هذا الترابط المتزايد للاقتصاد العالمي شيئا موجودا بالفعل في شكل جنيني في أيام ماركس. كتب ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي ما يلي:

“فمحل الانعزال الإقليمي والقومي والاكتفاء الذاتي القديم، تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، وتقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم”[1].

لقد أسست البرجوازية الدولة القومية ضد النزعة المحلية والإقليمية للنظام الإقطاعي، متغلبة على القيود التي كانت الإقطاعيات المحلية تفرضها على تطور القوى المنتجة. وقد لعبت في هذا دورا تقدميا. لكن وعلى مدى المائة والخمسين عاما الماضية، أصبحت الدولة القومية غير كافية. لقد صارت عائقا هائلا أمام المزيد من تطور قوى الإنتاج، وتعيق تطور البشرية.

إن صعود الإمبريالية الحديثة يعكس في الواقع هذا التناقض بين الطابع العالمي للإنتاج والتبادل في ظل الرأسمالية من ناحية، وبين الدولة القومية البرجوازية من ناحية أخرى.

في كتابه “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية”، أوضح لينين كيف أدى تطور الإنتاج الرأسمالي إلى هيمنة الاحتكارات والبنوك العملاقة العابرة للحدود الوطنية، والتي تسعى جميعها إلى الهيمنة على العالم، من استخراج المواد الخام إلى الاستيلاء على الأسواق وحقول الاستثمار. وبهذه الطريقة “تتغلب” الرأسمالية جزئيا على قيود الدولة القومية، بينما تعمل على تكثيف تناقضات النظام ككل إلى درجة لا تحتمل. والنتيجة هي اللامساواة الرهيبة والأزمات العميقة والحروب الإمبريالية.

يُظهر احتكار السوق العالمية، وسلاسل التوريد المنتشرة في جميع أنحاء العالم، أن قوى الإنتاج قد تجاوزت حدود الأسواق الوطنية بكثير. وهي تجد نفسها مقيدة بشكل متزايد بالحدود التي تفصل الدول القومية عن بعضها البعض. وما أسموه “العولمة”، أي توسع التجارة الحرة، كان، على وجه التحديد، محاولة للتغلب على ذلك القيد.

إن هذا الأمر مهم بالنسبة للشيوعيين لأن المجتمع الشيوعي لا يمكن تحقيقه إلا على أساس أعلى مستوى من التطور لقوى الإنتاج يمكن تحقيقه في ظل الرأسمالية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا على نطاق عالمي. ومرة أخرى، كما كتب ماركس وإنجلز في الإيديولوجية الألمانية:

“هذا التطور في القوى المنتجة (والذي يفترض في حد ذاته الوجود الفعلي والتجريبي للبشر في كيانهم التاريخي العالمي، بدلا من المحلي) هو شرط عملي ضروري للغاية لأنه بدونه يصبح الخصاص حالة عامة، ومع الفقر المدقع سيعاد بالضرورة إنتاج الصراع من أجل الحاجات وكل الأمور القذرة [Scheiße] القديمة”[2].

رفع إنتاجية العمل هو الشرط الضروري الذي لا يمكن بدونه أن يتم اختصار يوم العمل وتمكين الطبقة العاملة من المشاركة الكاملة في تسيير المجتمع. وهذا هو الشرط المادي الضروري لإلغاء المجتمع الطبقي.

إن إحدى المهام الأساسية للثورة الاشتراكية هي على وجه التحديد تحرير القوى المنتجة من قيود الدولة القومية، سواء تعلق الأمر بتقاسم العلوم أو المعارف التقنية أو السلع. وهذا من شأنه أن يمكن من التعاون الحقيقي بين العمال والعلماء والصناعات في جميع أنحاء العالم:

“إن لاعتماد التبادل الشامل، وهو الشكل الطبيعي للتعاون التاريخي العالمي بين الأفراد، سيتحول بواسطة هذه الثورة الشيوعية إلى السيطرة والتحكم الواعي في تلك القوى [الاقتصادية]، التي نشأت من تفاعل البشر مع بعضهم البعض، والتي كانت حتى الآن تهيمن على البشر وتتحكم فيهم كقوى غريبة تماما عنهم.[3]“

ويواصلان الشرح بأن تطور قوى الإنتاج الذي تم تحقيقه بالفعل تحت الرأسمالية “يجعل كل أمة تعتمد على ثورات الأمم الأخرى”[4].

بعبارة أخرى، تشكل الأممية جزءا لا يتجزأ من دور الطبقة العاملة في التاريخ، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك. وعندما تحدث ماركس وإنجلز عن أن الطبقة العاملة ليس لها وطن، فهذا ما كانا يقصدانه.

وفي “البيان الشيوعي”، الذي هو الوثيقة المؤسسة للحركة الشيوعية، نجد ما يلي:

“الاختلافات الوطنية والتناقضات بين الشعوب تتلاشى بشكل متزايد يوما بعد يوم، نتيجة لتطور البرجوازية، وحرية التجارة، والسوق العالمية، والتوحيد في نمط الإنتاج وفي ظروف الحياة التي تتوافق معها. وسوف يؤدي تفوق البروليتاريا إلى تسريع هذا التلاشي بشكل أكبر. إن العمل الموحد، على الأقل بين البلدان المتقدمة المتحضرة، هو أحد الشروط الأولى لتحرر البروليتاريا.[5]” [التشديد من عندي]

إن السبب وراء هذا ليس فقط الرغبة في كسر الحصار الحتمي والتدخل العسكري من جانب الأمم الرأسمالية المعادية، بل الأمر الحاسم هو أن بناء “المرحلة الأولى من المجتمع الشيوعي” -التي يشار إليها عادة بالاشتراكية- يتطلب قوى الإنتاج الأكثر تقدما التي تطورت في ظل الرأسمالية، والتي هي عالمية بطبيعتها. هذا في جوهره هو الموقف الأساسي للماركسية. واليوم، أصبح هذا الموقف أكثر صحة بمائة مرة مما كان عليه عندما كتب البيان الشيوعي.

الثورة “الدائمة”

هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يتوجب على عمال العديد من البلدان أن ينهضوا ويستولوا على السلطة في نفس الوقت بالضبط. إن وجود الدول القومية، والتي تعرف كل منها صراعاتها الطبقية الوطنية الخاصة بها على مستويات مختلفة من التطور، يعني أن العمال لن يستولوا على السلطة دفعة واحدة في جميع البلدان، بل سيهزمون أولا الطبقة السائدة في بلد واحد.

كتب ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي:

“ورغم أن الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية ليس صراعا وطنيا في جوهره، فإنه يتخذ في البداية شكل صراع وطني. لذا يتوجب على بروليتاريا كل بلد، بطبيعة الحال، أن تقضي أولا على البرجوازية في بلدها”[6].

كما أدرك ماركس وإنجلز أنه يمكن للعمال الاستيلاء على السلطة في بلد متخلف نسبيا، قبل عمال البلدان الأكثر تقدما. ولكن من أجل بناء الاشتراكية من الضروري أن تنتشر الثورة إلى بلدان أخرى، وقبل كل شيء إلى المركز الرأسمالي الأكثر تقدما.

في عام 1850، عندما خاطب ماركس اللجنة المركزية للرابطة الشيوعية، تناول بالحديث الثورة المستقبلية في ألمانيا، حيث كان قسم كبير من الطبقة العاملة ما يزالون يعملون تحت نظام الطوائف المهنية، ومنقسمين عبر عشرات الإمارات شبه الإقطاعية الصغيرة، قال:

“بينما يرغب البرجوازيون الصغار الديمقراطيون في إنهاء الثورة في أسرع وقت ممكن… فمصلحتنا ومهمتنا هي أن نجعل الثورة دائمة، إلى أن يتم إسقاط جميع الطبقات المالكة إلى حد ما من موقعها المهيمن، وإلى أن تستولي البروليتاريا على سلطة الدولة، وإلى أن يتقدم اتحاد البروليتاريين، ليس فقط في بلد واحد بل في جميع البلدان المهيمنة في العالم، إلى الحد الذي يتوقف فيه التنافس بين بروليتاريي تلك البلدان وتتركز قوى الإنتاج الحاسمة على الأقل في أيدي البروليتاريين”[7]. [التشديد من عندي]

يتحدث ماركس عن جعل الثورة “دائمة”، بمعنى انتقال الثورة من المهام الديمقراطية البرجوازية (مثل التوحيد الوطني، في حالة ألمانيا في ذلك الوقت) إلى المهام الاشتراكية: مصادرة أملاك البرجوازية والاستيلاء على سلطة الدولة، ومن ثم نشر الثورة من بلد إلى آخر.

الثورة الروسية

كان تخلف روسيا بمثابة تحد للثوريين هناك. إذ كيف يمكن في روسيا تطبيق هذا الفهم العام حول ضرورة بناء الاشتراكية على أساس أكثر قوى الإنتاج تقدما؟ من الواضح أن روسيا، بمفردها، لم تكن مستعدة للاشتراكية.

في عام 1905، أعطى تروتسكي الإجابة عن هذا السؤال بما يتماشى مع الاستراتيجية الثورية التي حددها ماركس. ففي سياق تعليقه على كيفية تطور الرأسمالية على نطاق عالمي، وتحول العالم إلى كيان اقتصادي وسياسي واحد، أوضح تروتسكي:

“هذا يضفي على الأحداث الجارية الآن طابعا أمميا على الفور، ويفتح أفقا واسعا. إن التحرر السياسي لروسيا بقيادة الطبقة العاملة سوف يرفع هذه الطبقة إلى مستوى غير معروف حتى الآن في التاريخ، وسوف ينقل إليها قوة وموارد هائلتين، وسوف يجعلها البادئة بتصفية الرأسمالية العالمية، وهي المهمة التي خلق التاريخ لها كل الظروف الموضوعية”[8].

أي أنه بغض النظر عن التخلف الذي كان موجودا في روسيا، فإن الشروط المسبقة للاشتراكية كانت موجودة على النطاق العالمي. وبالتالي يمكن للعمال الروس أن يبدأوا الثورة العالمية، والتي يمكن أن تكتمل بعد ذلك في أوروبا. وهكذا فقد وحدت استراتيجية تروتسكي بين نضج الاقتصاد العالمي للاشتراكية، من ناحية، وبين اختلاف درجات التطور واختلاف وتيرة الصراع الطبقي في مختلف البلدان، وفي روسيا على وجه الخصوص.

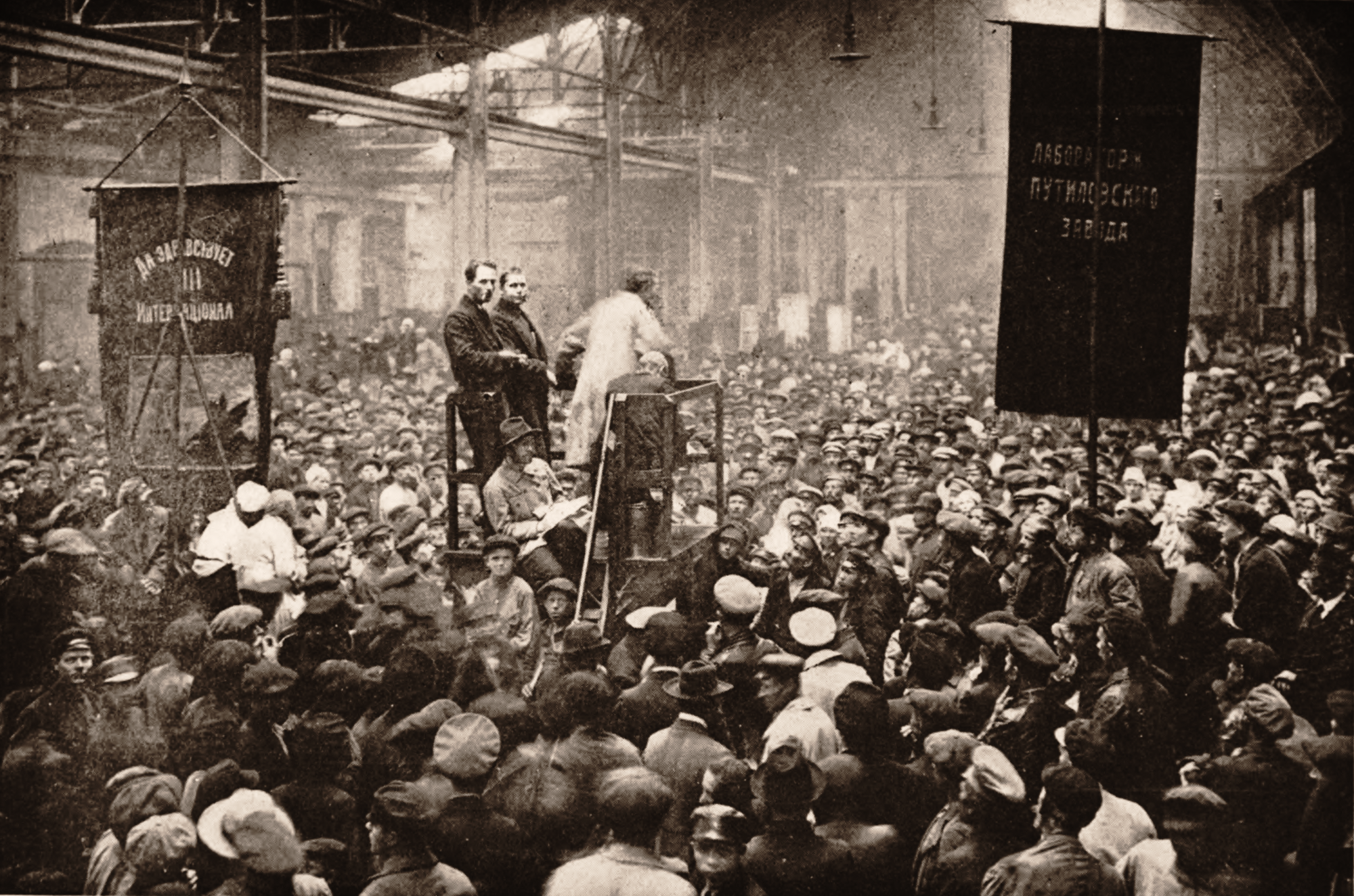

بفعل الضغوط الرهيبة التي فرضتها الحرب العالمية الأولى، انكسرت الرأسمالية عند أضعف حلقاتها: الإمبراطورية القيصرية. اندلعت الثورة، في فبراير 1917، ضد الحرب وضد الاستبداد، وحلت محل القيصر “حكومة مؤقتة” برجوازية ديمقراطية. وفي الوقت نفسه، أنشأ العمال والجنود مجالسهم الثورية الخاصة، تحت الاسم الروسي “السوفييتات”.

آنذاك قام حزب المناشفة، الذي كان يحظى في ذلك الوقت بدعم أغلبية العمال الروس، بالمشاركة في الحكومة المؤقتة، مدعيا أن مهمة العمال وقتئذ هي دعم إنشاء دولة ديمقراطية، وليس النضال من أجل حسم السلطة.

وبرروا تلك السياسة على أساس أن روسيا متخلفة للغاية بحيث لا يمكنها بناء الاشتراكية. وبالتالي، فقد استنتجوا أن البرجوازية هي وحدها القادرة على الاستيلاء على السلطة. واستنتجوا أنه بعد فترة طويلة غير محددة من التطور الرأسمالي، ستصبح روسيا جاهزة أخيرا للثورة الاشتراكية. وفي الممارسة العملية، كان ذلك يعني الدفاع عن البرجوازية الروسية الضعيفة والمنحطة، ودعم الحرب الإمبريالية، ووقف الإصلاح الزراعي، والاستعداد لنزع سلاح العمال. أي أن المناشفة، باختصار، وضعوا أنفسهم في معسكر الثورة المضادة.

في مواجهة تلك الخيانة للطبقة العاملة، طرح لينين شعار “كل السلطة للسوفييتات!”. وهو الشعار الذي كان يعني الاستيلاء على السلطة من قبل العمال والفلاحين، والإطاحة بالدولة البرجوازية. وفي إبريل 1917، أوضح لينين:

“إن السمة المميزة للوضع الحالي في روسيا هي أن البلاد تنتقل من المرحلة الأولى للثورة -والتي وضعت السلطة في أيدي البرجوازية بسبب نقص الوعي الطبقي والتنظيم لدى البروليتاريا- إلى مرحلتها الثانية، التي لابد وأن تضع السلطة في أيدي البروليتاريا وأفقر فئات الفلاحين”[9]. [التشديد في الأصل]

واعتمادا على هذا المنظور، تمكن الحزب البلشفي من كسب الأغلبية داخل السوفييتات واستولى العمال على السلطة تحت قيادة لينين وتروتسكي في أكتوبر.

إلا أن لينين وتروتسكي لم يكونا مثاليين بحيث يعتقدان أنه يكفي تولي السلطة في روسيا ليصير من الممكن بناء الاشتراكية دون توفر الشروط المادية اللازمة لذلك. لقد كانا يدركان تمام الإدراك أن برنامجهما لا معنى له إلا في سياق الثورة العالمية.

في أحد القرارات (قرار بشأن الوضع الراهن) للمؤتمر الحاسم الذي نظمه البلاشفة في أبريل، وضع لينين الثورة الروسية في سياقها الأممي قائلا:

“إن الثورة الروسية ليست سوى المرحلة الأولى من أولى الثورات البروليتارية التي هي النتيجة الحتمية للحرب”[10].

بهذه الروح الأممية قام الحزب الشيوعي الروسي، إلى جانب مندوبين من 33 بلدا، بتأسيس الأممية الشيوعية في مارس 1919. وقد تم إنشاؤها على وجه التحديد من أجل نشر الثورة العالمية خارج حدود الدولة العمالية الجديدة.

في العام نفسه، وفي سياق جداله للدفاع عن السلطة السوفياتية، طرح لينين في كتاب “الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي”، الموقف الأممي الحقيقي فيما يتعلق بالحرب الإمبريالية، حيث قال:

“إذا كانت الحرب حربا رجعية وإمبريالية، […] فإن واجبي باعتباري ممثلا للبروليتاريا الثورية هو الاستعداد للثورة البروليتارية العالمية باعتبارها المخرج الوحيد من أهوال المذبحة العالمية. علي أن أجادل، ليس من وجهة نظر “بلدي” (فهذه حجة القومي البرجوازي الصغير البائس، الغبي، الذي لا يدرك أنه ليس سوى لعبة في أيدي البرجوازية الإمبريالية)، بل من وجهة نظر مشاركتي في التحضير، والدعاية، وتسريع الثورة البروليتارية العالمية”[11].

وبعبارة أخرى، فإن لينين لم يكن يعد للثورة في روسيا فحسب، بل كان يعمل من أجل الثورة في مختلف أنحاء العالم. ويتابع:

“كانت تكتيكات البلاشفة صحيحة؛ […] لم تكن تستند إلى الخوف الجبان من الثورة العالمية، ولا إلى “الافتقار إلى الإيمان” بها […] بل إلى تقدير صحيح (وقبل الحرب وقبل ارتداد الاشتراكيين الشوفينيين والاشتراكيين المسالمين، كان هذا التقدير مقبولا على نطاق واسع) للوضع الثوري في أوروبا. وقد كانت هذه التكتيكات هي التكتيكات الأممية الوحيدة، لأنها بذلت أقصى ما في وسعها في بلد واحد من أجل تطوير ودعم وإيقاظ الثورة في جميع البلدان”[12].

وبالفعل فقد أعقبت الثورة الروسية موجة ثورية في ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبلدان أخرى. لكن الطبقات السائدة والاشتراكيين الديمقراطيين تمكنوا إما من سحق الحركة أو توجيهها نحو قنوات أكثر أمانا.

وقد استمر لينين، حتى إصابته بالعجز بسبب المرض، يؤكد على أن بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي سيكون مستحيلا بدون انتصار الثورة الاشتراكية في أماكن أخرى، وفي البلدان الرأسمالية المتقدمة على وجه الخصوص. وفي مقاله “من الأفضل أقل، شرط أن يكون أفضل” (1923)، كتب:

“إن السمة العامة لحياتنا الحالية هي ما يلي: لقد حطمنا الصناعة الرأسمالية وبذلنا قصارى جهدنا لتدمير المؤسسات القروسطوية من جذورها، وتحطيم الملكية العقارية الإقطاعية، وخلقنا على هذا الأساس طبقة فلاحية صغيرة وصغيرة للغاية، تتبع قيادة البروليتاريا لأنها تؤمن بنتائج عملها الثوري. ولكن ليس من السهل علينا أن نستمر بمساعدة هذه الثقة وحدها حتى تنتصر الثورة الاشتراكية في البلدان الأكثر تقدما، لأن الضرورة الاقتصادية، وخاصة في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة، تبقي إنتاجية عمل الفلاحين الصغار والصغار جدا عند مستوى منخفض للغاية”[13]. [التشديد من عندي]

وأضاف:

“… نحن أيضا نفتقر إلى القدر الكافي من الحضارة لتمكيننا من الانتقال مباشرة إلى الاشتراكية، على الرغم من أننا نمتلك المتطلبات السياسية اللازمة لذلك”[14].

وبعبارة أخرى، عندما كان لينين يتحدث عن الخطوات نحو الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي، كان ذلك دائما من منظور الحفاظ على دولة العمال (المتطلب السياسي للاشتراكية) إلى أن تتمكن الثورة من الامتداد إلى الغرب. لم يكن البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي والثورة العالمية سياستين منفصلتين ومتعارضتين؛ بل كانت إحداهما مرتبطة بطبيعتها بالأخرى.

ستالين يحرف الماركسية

بعد وفاة لينين كان الوضع على النحو التالي: لم تتمكن القوى الإمبريالية من سحق الاتحاد السوفياتي واستعادة الرأسمالية، لأن أزماتها الداخلية وحركات الطبقة العاملة القوية منعتها من القيام بذلك. وقد أدى هذا إلى خلق توازن جديد مؤقت، لكنه هش بطبيعته.

تضرر الاتحاد السوفياتي بشدة بسبب الحرب الأهلية والعزلة عن السوق العالمية في ظل ظروف التخلف الاقتصادي الشديد. انخفض حجم الطبقة العاملة إلى أقل مما كان عليه قبل الثورة، وكان العمال يجدون صعوبة هائلة في المشاركة الكاملة في السوفييتات بسبب ظروف حياتهم القاسية.

كانت الضرورة الاقتصادية لنشر الثورة تفرض نفسها بقسوة، وخاصة في ظل ذلك الاقتصاد المتخلف. وكما تنبأ ماركس، فإن “الصراع من أجل الضروريات” استمر بالفعل، بل وازداد سوءا.

كان على الاتحاد السوفياتي أن يقدم تنازلات للسوق من أجل تحفيز الإنتاج. أطلق على تلك السياسة اسم السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP). أوضح لينين أنه بسبب كون البلد متخلفا جدا، فإنه من الضروري اللجوء إلى الأساليب الرأسمالية في انتظار انتصار الطبقة العاملة في البلدان الأكثر تقدما. ولقد حذر كل من لينين وتروتسكي باستمرار من المخاطر التي قد تترتب عن ذلك.

لقد أدى النيب إلى تسريع تطور التفاوتات. فقد كان يعني السماح للرأسمالية بالانتشار إلى القطاع الزراعي، مما أفاد الفلاحين الأثرياء، أو “الكولاك”. ونشأت في الصناعة والتجارة طبقة صغيرة من الرأسماليين، الذين أصبحوا يُعرفون باسم “رجال النيب”.

كما أدت التفاوتات إلى تعزيز البيروقراطية الحكومية التي كان عليها بالضرورة أن تديرها. وكان بوسع البيروقراطية أن تستند على تلك الفئات البرجوازية ضد الطبقة العاملة.

كانت هزيمة الثورة الألمانية، في خريف عام 1923 سببا في تفاقم تلك المشكلة، الأمر الذي أدى إلى إنهاء فترة الصعود الثوري التي أعقبت الحرب العالمية الأولى.

بدأ التعب يتسلل إلى نفوس العمال. فقد تسللت الشكوك إلى نفوسهم حول برنامج الثورة العالمية، وهو ما كان يتوافق مع التعب الذي أصاب العمال في الاتحاد السوفياتي بعد ثلاث سنوات من الحرب العالمية، وثورتين، وثلاث سنوات من الحرب الأهلية.

وفي ذلك الوقت نفسه، توفي لينين، في يناير 1924. مما أتاح الفرصة لظهور تيار سياسي جديد إلى العلن.

كانت ضغوط الطبقات الأخرى، من جانب الفلاحين الأثرياء ورجال النيب تنعكس بشكل متزايد داخل الحزب الشيوعي الحاكم، وخاصة جناحه اليميني. وقد جسد نيكولاي بوخارين ذلك الاتجاه.

زعم بوخارين أن الاشتراكية يمكن بناؤها “بسرعة السلحفاة” وعلى “أساس تقني ضعيف”. أو بعبارة أخرى، يمكن بناء الاشتراكية على أساس مستوى منخفض من تطور قوى الإنتاج. كان ذلك يتناقض تماما مع الفهم المادي للتاريخ، ولكنه كان يناسب تماما تحالف الفئات البرجوازية مع البيروقراطية والذين كانوا يشتركون في نفورهم من الطبقة العاملة والثورة التي كانوا يعتبرونها بحق تهديدا لهم.

وبحسب تلك الحجة، فإنه لم تكن هناك حاجة إلى المرور بصعوبات الثورة العالمية؛ ولم تكن هناك حاجة إلى المزيد من الاضطرابات؛ وبوسعنا أن نعود إلى “الوضع الطبيعي”. وأن كل ما هو ضروري لانتصار الاشتراكية هو السماح للبيروقراطية بمواصلة عملها.

في خريف عام 1924، ألقى ستالين سلسلة من المحاضرات لنشطاء الحزب الشباب، والتي نُشرت آنذاك في شكل كتيب بعنوان “أسس اللينينية”.

في النسخة الأصلية من الكتيب الصادر في أبريل 1924، يمكننا أن نجد ما يلي:

“تكفي جهود بلد واحد للإطاحة بالبرجوازية، وهذا ما يشهد به تاريخ ثورتنا. لكن لتحقيق النصر النهائي للاشتراكية، وتنظيم الإنتاج الاشتراكي، فإن جهود بلد واحد، وخاصة بلد فلاحي مثل بلدنا، ليست كافية، بل يتعين علينا، من أجل ذلك، أن نستعين بجهود البروليتاريين من العديد من البلدان المتقدمة“[15]. [التشديد من عندنا]

ورغم أن المنشور بشكل عام كان من أجل الهجوم على تروتسكي ومعارضته اليسارية التي تشكلت في عام 1923، إلا أنه بقي محتفظا بموقف ماركس وإنجلز ولينين.

لكن بعد بضعة أشهر سُحبت تلك الطبعة من التداول، وتم إصدار طبعة جديدة، حيث تم استبدال الفقرة أعلاه بما يلي:

“ولكن الإطاحة بسلطة البرجوازية وإرساء سلطة البروليتاريا في بلد واحد لا يعني بعد ضمان النصر الكامل للاشتراكية. فبعد ترسيخ سلطتها وقيادة الفلاحين في ركبها، تستطيع البروليتاريا في البلد المنتصر أن تبني مجتمعا اشتراكيا، بل ويتعين عليها أن تفعل ذلك. لكن هل يعني هذا أنها ستحقق بذلك النصر الكامل والنهائي للاشتراكية، أي هل يعني هذا أنها تستطيع بقوى بلد واحد فقط أن تعزز الاشتراكية في النهاية وتحصن هذا البلد بالكامل ضد التدخل، وبالتالي ضد استعادة الرأسمالية؟ كلا، ليس الأمر كذلك. فلتحقيق ذلك الهدف، لا بد من انتصار الثورة في عدة بلدان على الأقل“[16]. [التشديد من عندنا]

وهكذا، فبدلا من تحقيق الاشتراكية من خلال الثورة العالمية، تحولت الأولوية بالنسبة للعمال في الدولة العمالية، الاتحاد السوفياتي في هذه الحالة، إلى بناء الاشتراكية بأنفسهم. تم الحفاظ (مؤقتا) على النضال من أجل الإطاحة بالرأسمالية في جميع أنحاء العالم، لكن ذلك فقط لحماية المجتمع الاشتراكي ضد التدخل الخارجي.

وقد أوضح ستالين في كتابه “حول مسائل اللينينية” ما اعتبره عيبا في الموقف السابق قائلا:

“عيبه هو أنه يجمع بين سؤالين مختلفين في سؤال واحد: فهو يجمع بين مسألة إمكانية بناء الاشتراكية من خلال جهود بلد واحد -والتي ينبغي الإجابة عليها بالإيجاب- وبين السؤال عما إذا كان في مقدور البلد الذي توجد فيه دكتاتورية البروليتاريا أن يعتبر نفسه محصنا تماما ضد التدخل …”[17]. [التشديد في الأصل]

وهكذا تم حذف الفهم الماركسي المادي لبناء الاشتراكية. وأزال ستالين الإشارات إلى تخلف روسيا والحاجة إلى انتشار الثورة إلى البلدان المتقدمة. لقد أصبح تنظيم الاقتصاد الاشتراكي الكامل ممكنا، وفقا لستالين، ليس فقط ضمن حدود بلد واحد، بل وأيضا بلد متخلف وفقير مثل روسيا في عشرينيات القرن العشرين.

التخلي عن الثورة العالمية

لقد اعترف ستالين، ولو جزئيا، بأنه كان يراجع الموقف الماركسي، عندما كتب “أسس اللينينية”، حيث قال:

“في السابق، كان انتصار الثورة في بلد واحد يعتبر مستحيلا، على افتراض أنه يتطلب العمل المشترك للبروليتاريين من جميع البلدان المتقدمة، أو على الأقل أغلبها، لتحقيق النصر على البرجوازية. أما الآن فإن وجهة النظر تلك لم تعد تتناسب مع الحقائق”[18].

إن حجة ستالين غير نزيهة على الإطلاق، فهي تخلط بشكل متعمد بين مسألة استيلاء الطبقة العاملة على السلطة، وبين مسألة بناء الاشتراكية. لم تكن المسألة أبدا متعلقة بما إذا كانت البروليتاريا قادرة على الاستيلاء على السلطة في بلد واحد. لقد شرح ماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي أن الثورة يجب أن تنتشر من بلد إلى آخر، وهو ما يفترض أنها تبدأ من مكان ما. كان السؤال المطروح هو ما إذا كان من الممكن بناء الاشتراكية على أساس الموارد المادية لبلد واحد فقط. وقد كان هذا هو التحريف الذي أدخله ستالين.

وبعد وفاة لينين استُخدمت حجة رجل القش هذه كسلاح ضد تروتسكي والمعارضة اليسارية. فمن خلال الادعاء بأن تروتسكي والمعارضة اليسارية لديهما فكرة سخيفة مفادها أن العمال لا يمكنهم القيام بالثورة في بلدهم ما لم تحدث في كل مكان في وقت واحد، صار بإمكان ستالين أن يزعم أن الثورة الروسية قد دحضت حجتهم، وتمكن في هذه العملية من أن يستخرج اقتباسات مختلفة من كتابات لينين يسخر فيها من تلك الفكرة.

وقد صار هذا التشويه للأفكار الأساسية للنظرية الماركسية تقليدا راسخا في الستالينية.

بل إن ستالين زعم في المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي، عام 1926 أن موقف ماركس وإنجلز لا ينطبق إلا على المرحلة السابقة من التطور الرأسمالي. ووفقا له، فإنه في عصر الإمبريالية، ومع التناقضات الحادة بين القوى الإمبريالية، صار من الممكن انتصار الاشتراكية في البلدان الفردية، من خلال ثغرة في “الجبهة الإمبريالية”. يعتبر هذا قلبا للأمور رأسا على عقب. إذ وعلى العكس من ذلك، يُظهر الترابط الشديد للاقتصاد العالمي الحديث أن تحليل ماركس وإنجلز للرأسمالية قد صار أكثر قابلية للتطبيق في الوقت الحاضر مما كان عليه أثناء فترة حياتهما.

في عام 1928، قال تروتسكي إن ضيق الأفق القومي في السياسة كان “الشرط المسبق للأخطاء القومية الإصلاحية والاشتراكية الوطنية الحتمية في المستقبل”[19]. وقد أثبت مسار التاريخ أن تروتسكي كان محقا.

أدى تبني النظرية التحريفية “الاشتراكية في بلد واحد” إلى التخلي عن الثورة العالمية من قبل قيادة الاتحاد السوفياتي. فأصبحت الأممية الشيوعية بين أيديهم مجرد أداة للسياسة الخارجية تُدار من موسكو. وفي عام 1943، تم حل الأممية كبادرة حسن نية تجاه الحلفاء. لقد تم تدمير الحزب العالمي للثورة الاشتراكية الذي أسسه لينين تدميرا كاملا.

واليوم صارت ضرورة إرساء أسس متينة لحركة شيوعية جديدة، والعودة إلى أممية ماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي، مهمة أكثر من أي وقت مضى. ولن نتمكن من تأمين انتصار الثورة الشيوعية العالمية إلا من خلال إعادة تسليح الحركة العمالية بهذه الأفكار.

عنوان النص الأصلي بالإنجليزية:

Socialism in one country: how Stalin abandoned Marxism

هوامش ومراجع:

[1] K Marx, F Engels, ‘Manifesto of the Communist Party’, Classics of Marxism, Vol. 1, Wellred Books, 2013, pg 6

[2] K Marx et al., ‘From The German Ideology’, The Revolutionary Philosophy of Marxism, Wellred Books, 2018, pg 260-261

[3] ibid., pg 260

[4] ibid. pg. 261

[5] K Marx, F Engels, ‘Manifesto of the Communist Party’, Classics of Marxism, Vol. 1, Wellred Books, 2013, pg 20.

[6] ibid. pg 13

[7] K Marx, F Engels, ‘Address of the Central Authority to the League’, Karl Marx Frederick Engels Collected Works, Vol. 10, Progress Publishers, 1978, pg 277-278

[8] L Trotsky, The Permanent Revolution & Results and Prospects, Wellred Books, 2020, pg 256

[9] V I Lenin, ‘The Tasks of the Proletariat in the Present Revolution’, Lenin Collected Works, Vol. 24, 1974, pg 22,

[10] V I Lenin, ‘Resolution on the Current Situation’, Lenin Collected Works, Vol. 24, 1974, pg 310

[11] V I Lenin, ‘The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky’, Lenin Collected Works, Vol. 28, 1965, pg 286-287

[12] ibid. pg 292

[13] V I Lenin, ‘Better Fewer but Better’, Lenin Collected Works, Vol. 33, 1966, pg 498

[14] ibid. pg 501

[15] L Trotsky, The Revolution Betrayed, Wellred Books, 2015, pg 211

[16] J Stalin, Foundations of Leninism, International Publishers, 1970, pg 45

[17] J Stalin, ‘Concerning Questions of Leninism’, Works, Vol. 8, Foreign Languages Publishing House, 1954, pg 66

[18] J Stalin, Foundations of Leninism, International Publishers, 1970, pg 44

[19] L Trotsky, The Third International after Lenin, Pathfinder Press, 1970, pg 212

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية