في إحدى مقالاته عن الحرب العالمية الأولى، قال لينين إن: “الرأسمالية هي الرعب بدون نهاية”. كما أن ماركس، في سياق مناقشته للتطور المبكر للرأسمالية، في كتابه الرأسمال، قال: «إن الرأسمالية جاءت إلى الوجود وهي تنزف دماً وقذارة، من جميع مسامها، من رأسها وحتى أخمص قدميها». وفي نفس الكتاب قال إن: «الرأسمال هو العمل الميت، وهو، مثله مثل مصاصي الدماء، يعيش فقط من خلال امتصاص العمل الحي، ويعيش أكثر كلما امتص المزيد من العمل». وفي نفس الفصل، يشبه ماركس جشع الرأسماليين للاستغلال بـ “جوع الذئاب”.

بفضل تسلحهما بفهم ماركسي للمجتمع ومعرفة بالإمكانات الهائلة لبناء عالم أفضل، تمكن ماركس ولينين من رؤية الرأسمالية كما هي عليه في الواقع: باعتبارها رعبا. إن استخدامهما لرموز الفلكلور القديم وحكايات العصر الفيكتوري حول مصاصي الدماء والمستذئبين والغيلان لوصف جرائم الرأسمالية ومظالمها والتبذير الهائل الذي تتسبب فيه، ليس أمرا مفاجئا، بل هو حقيقة يحس بها بشكل لا واع ملايين البشر، وينعكس في شعبية أفلام الرعب منذ الأيام الأولى للسينما.

أيا كانت النوايا الكامنة وراء إنتاج تلك الأفلام، فإنها تميل حتما إلى أن تكون بمثابة مرآة تعكس القلق والمخاوف السائدة في وقتها. والأفلام التي لقيت شعبية أكبر بين المشاهدين هي دائما تلك التي تبدو مألوفة أكثر ويمكن ربطها بالحياة اليومية، مهما كانت القصة خيالية ظاهريا. وبسبب هذا ليس من قبيل المصادفة أنه من خلال أفلام الرعب الأكثر شعبية، من الممكن تتبع مختلف المحطات التي مرت منها، خلال القرن الماضي، الرأسمالية خلال احتضارها الطويل.

الرعب لإنهاء كل أنواع الرعب

الرعب لإنهاء كل أنواع الرعب

منذ الأيام الأولى للسينما أقدمت الكثير من الاستوديوهات على إنتاج أفلام الرعب، لكن لم يحقق هذا النوع من الأفلام شعبية حقيقية بين المشاهدين إلا بعد الحرب العالمية الأولى. لقد شكلت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول تاريخية في تطور الرأسمالية. وفي حين أن الرأسمالية طورت وسائل الإنتاج إلى مستويات هائلة، لم يكن من الممكن تصورها في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، فقد كانت بحلول مطلع القرن العشرين قد بدأت تصل إلى حدودها. كانت القوى الإمبريالية الكبرى قد استنفدت أسواقها الوطنية وسعت بشدة إلى إيجاد أسواق جديدة لاستغلالها. وكانت القوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا قد قسمت العالم فيما بينها ولم تترك للرأسمالية الألمانية أي خيار آخر سوى مهاجمة جيرانها القاريين.

كانت تلك بداية “الحرب لإنهاء كل الحروب”، التي هي رعب واقعي ترك أثرا عميقا على التطور البشري اللاحق. لقد أثبتت الرأسمالية بشكل ملموس للعالم أجمع أنها لم تعد نظاما تقدميا، وإنما نظاما لأزمات تهدد بجر البشرية بأسرها نحو الهاوية. أدت الحرب إلى تدمير مساحات شاسعة من أوروبا؛ ومقتل أكثر من 16 مليون شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين؛ وتركت ملايين الجنود يعانون من جراح نفسية وجسدية بسبب المذبحة.

في روسيا، انتهت الحرب على أساس ثورة عمالية ناجحة بقيادة الحزب البلشفي. أما في ألمانيا فإن ثورة 1918 تمكنت من إيقاف الحرب، لكنها فشلت في نهاية المطاف في هدفها التاريخي المتمثل في إنشاء حكومة عمالية يمكنها أن تبدأ في بناء مجتمع جديد وإنقاذ الثورة الروسية من العزلة. وقد شهدت السنوات التالية في ألمانيا انفجارا في صناعة الأفلام، بما في ذلك أفلام الرعب.

اشتغلت الأفلام التعبيرية الألمانية البارزة، من قبيل “عيادة الدكتور كالغاري” (1920) و”نوسفيراتو” Nosferatuا(1922) على سيكولوجية عدم الاستقرار وانعدام الشعور بالأمان التي سادت في ألمانيا ما بعد الحرب. سارت الهبات الثورية والانتكاسات الرجعية جنبا إلى جنب مع الأزمات الاقتصادية، فطبعت ببصمتها تلك الفترة من التاريخ الألماني. ومن خلال حكايات مصاص الدماء الذي يتسلل لقتل عشرات الأشخاص أثناء نومهم (نوسفيراتو) وذلك الشخص الذي يسير أثناء نومه فيرتكب جريمة قتل بناء على أمر من طبيب مجنون (عيادة الدكتور كالغاري)، عكست الأفلام شعور العديد من العمال الألمان بأنهم خدعوا من قبل الطبقة الحاكمة الألمانية –بل وحتى من طرف قادتهم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي- عندما تم جرهم للمشاركة في المذبحة الرجعية.

كما أن الأضرار النفسية والجسدية التي سببتها الحرب للمشاركين فيها تظهر بوضوح في أعمال الفنان أوتو ديكس، الذي نشر مجموعة من 50 رسما تحت عنوان: الحرب (Der Krieg). إن رؤية وحشية الحرب مباشرة تركت العديد من الجنود يكافحون للتكيف مع “الحياة المعتادة” بعد عودتهم من الجبهة. وقد وجد ذلك التعبير عنه في عدد من أفلام الرعب خلال العشرينيات والتي ركزت على الوحوش التي كانت تتصارع مع شياطينها الداخلية. في عام 1920 وحده، تم إنتاج نسختين من قصة “الدكتور جيكيل والسيد هايد” في الولايات المتحدة ونسخة ألمانية أخرى بعنوان “رأس جانوس” (Der Janus-Kopf) كانت من إخراج ف. و. مورناو، وهو نفس المخرج الذي أخرج ” نوسفيراتو”.

كما أن الأضرار النفسية والجسدية التي سببتها الحرب للمشاركين فيها تظهر بوضوح في أعمال الفنان أوتو ديكس، الذي نشر مجموعة من 50 رسما تحت عنوان: الحرب (Der Krieg). إن رؤية وحشية الحرب مباشرة تركت العديد من الجنود يكافحون للتكيف مع “الحياة المعتادة” بعد عودتهم من الجبهة. وقد وجد ذلك التعبير عنه في عدد من أفلام الرعب خلال العشرينيات والتي ركزت على الوحوش التي كانت تتصارع مع شياطينها الداخلية. في عام 1920 وحده، تم إنتاج نسختين من قصة “الدكتور جيكيل والسيد هايد” في الولايات المتحدة ونسخة ألمانية أخرى بعنوان “رأس جانوس” (Der Janus-Kopf) كانت من إخراج ف. و. مورناو، وهو نفس المخرج الذي أخرج ” نوسفيراتو”.

وقد أنتج ذلك العقد أفلام أخرى تصف شخصيات مشوهة جسديا ومعذبة نفسيا مثل “أحدب نوتردام” (1923) و “شبح الأوبرا” (1925)، اللذان شخصهما لون تشاني، أحد أوائل نجوم أفلام الرعب.

الكساد الكبير

أدى انهيار سوق الأسهم في 24 أكتوبر 1929 إلى أعمق أزمة عرفتها الرأسمالية العالمية. وقد أدى الشقاء الذي عاشه ملايين العمال إلى موجة واسعة من الكلبية والتشكيك العميق في المجتمع. في الولايات المتحدة، لعبت هوليوود دورا كبيرا في محاولة تعزيز الثقة بالمجتمع الرأسمالي. قال رئيس جمعية منتجي وموزعي الصور المتحركة، وليام هايز، «لم تساهم أي وسيلة أكثر من الأفلام في الحفاظ على الروح المعنوية القومية في الوقت الذي عرفت بلدان أخرى الثورات وأعمال الشغب والاضطرابات السياسية». لكن شعبية أفلام الرعب في ذلك الوقت كانت تعكس النظرة القاتمة التي كانت ميزت السيكولوجية الأمريكية قبل اندلاع النضالات العمالية في منتصف الثلاثينيات.

واستمرت العديد من أفلام الثلاثينات من حيث توقفت أفلام العشرينيات. ففيلم “مستذئب لندن” (1935) سار على خطى “الدكتور جيكيل والسيد هايد”، وسار “دراكولا” (1931) على خطى “نوسفيراتو”. وحتى “الزومبي الأبيض” (1932)، الذي كان أول فيلم زومبي شهير، كان في نواح كثيرة صدى لـ”عيادة الدكتور كاليغاري”. وكانت مسيرة بيلا لوغوسي، نجم “دراكولا” و”الزومبي الأبيض”، قد انطلقت في هنغاريا حيث شارك في الثورة الهنغارية عام 1919. وبسبب راديكاليته، اضطر إلى الفرار في فترة الثورة المضادة، وشق طريقه إلى هوليوود حيث بدأ حياته المهنية في دور غول طيلة الثلاثينيات والأربعينيات، إلى جانب بوريس كارلوف.

واستمرت العديد من أفلام الثلاثينات من حيث توقفت أفلام العشرينيات. ففيلم “مستذئب لندن” (1935) سار على خطى “الدكتور جيكيل والسيد هايد”، وسار “دراكولا” (1931) على خطى “نوسفيراتو”. وحتى “الزومبي الأبيض” (1932)، الذي كان أول فيلم زومبي شهير، كان في نواح كثيرة صدى لـ”عيادة الدكتور كاليغاري”. وكانت مسيرة بيلا لوغوسي، نجم “دراكولا” و”الزومبي الأبيض”، قد انطلقت في هنغاريا حيث شارك في الثورة الهنغارية عام 1919. وبسبب راديكاليته، اضطر إلى الفرار في فترة الثورة المضادة، وشق طريقه إلى هوليوود حيث بدأ حياته المهنية في دور غول طيلة الثلاثينيات والأربعينيات، إلى جانب بوريس كارلوف.

فيلم “فرانكنشتاين” (1931)، بطولة كارلوف، وفيلم “جزيرة الأرواح المفقودة” (1932)، بطولة لوغوسي، ركزا على الأهوال التي يمكن للبشرية نفسها أن تتسبب فيها. الفيلم “فرانكنشتاين”، بعد أن تتبع بشكل فضفاض رواية ماري شيللي الكلاسيكية، قدم صورة عن وحش أعاده إلى الحياة طبيب مجنون، وتعرض للهجران والرفض من طرف العالم الذي طلب الانتماء إليه. عند صدور ذلك الفيلم كانت البطالة في الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبا في عام واحد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد زادت ظاهرة توافد أعداد كبيرة من العمال المهاجرين بحثا عن سبل كسب العيش من مفاقمة الشعور الواسع النطاق بالإقصاء والاغتراب.

فيلم جزيرة الأرواح المفقودة، اقتبس من عمل هـ. ج. ويلز “جزيرة الدكتور مورو”. ومورو هو طبيب يحول الحيوانات إلى بشر، لكنها غير كاملة، نصف إنسان ونصف حيوان. من خلال الاشتغال على مشاعر انعدام الأمن بين صفوف الطبقة العاملة في النصف الأول من الثلاثينيات، تواجه مخلوقات الدكتور مورو التعقيد العاطفي والمعرفي للإنسان، ولكنها تعامل كمجرد حيوانات تجارب. ينتهي الفيلم بموت الدكتور مورو على يد مخلوقاته المعذبة.

وهناك فيلم آخر، “اللعبة الأكثر خطورة” (1932)، عبر عن الصراعات الطبقية في ذلك الوقت بطريقة أكثر وضوحا بكثير، حيث صور أرستقراطيا روسيا يستمتع بصيد البشر كرياضة. وينتهي الفيلم بشكل مؤثر بأن يموت الأرستقراطي بعد أن تنهشه كلاب الصيد الخاصة به بينما يتمكن ضحاياه من الفرار.

بحلول عام 1934، كانت الطبقة العاملة الأمريكية قد بدأت تستعيد قوتها وثقتها بالنفس. وقد بشرت ثلاثة إضرابات عامة (في أوكلاند ومينابوليس وتوليدو) بفترة جديدة من النهوض العمالي في شكل مؤتمر المنظمات الصناعية. وتم استبدال مزاج الحزن والكآبة بمزاج من التحدي المتصاعد، وهذا ما يمكنه أن يفسر تحول هوليوود نحو الدعاية والتسويق لأفلام الرعب الذي استمر خلال عقود لاحقة.

“عروس فرانكنشتاين” (1935)، “ابن فرانكنشتاين” (1939)، “شبح فرانكنشتاين” (1942)، “فرانكنشتاين يلتقي الرجل الذئب” (1943)، “بيت فرانكنشتاين” (1944)، كلها أفلام تجسد ما كان سيصبح في نهاية المطاف علامة تجارية لأفلام الرعب. كما أدخلت أفلام أخرى مثل “القط والكناري” (1939) و”الزومبي في برودواي” (1945) الكوميديا لهذا النوع من الأفلام، في وقت كانت فيه أهوال وفظائع حقيقية جدا تجري على نطاق عالمي في شكل الحرب العالمية الثانية.

الرعب في العصر النووي

مع حفاظها على الكثير من مواضيع الأربعينيات، تحولت العديد من أفلام الرعب خلال الخمسينيات نحو الخيال العلمي والتعامل مع المخاوف بشأن آثار الإشعاع النووي ووحوش ما قبل التاريخ، والتجارب العلمية التي خرجت عن السيطرة، والغزاة من الفضاء الخارجي.

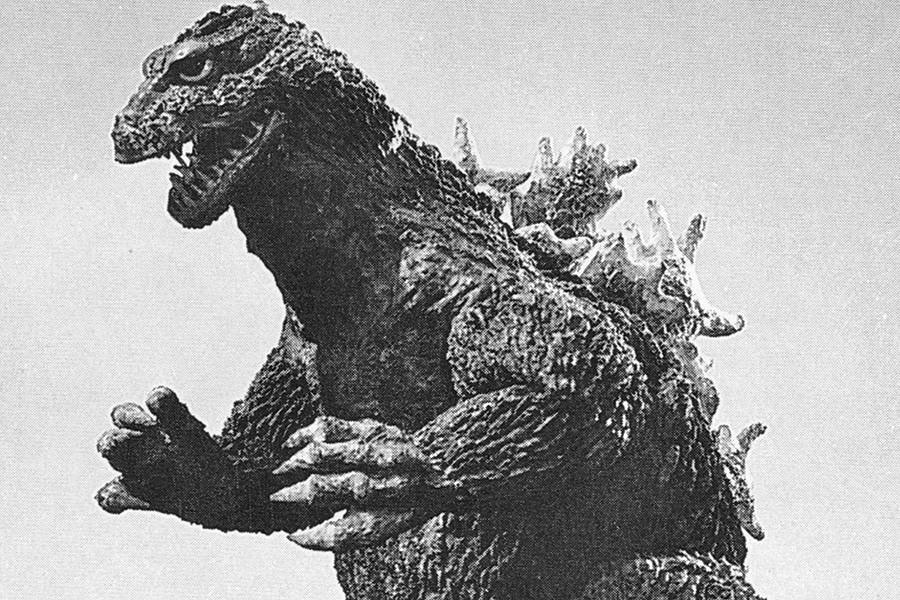

فيلم “غودزيلا” (1954)، الذي تم إنتاجه في اليابان، يعكس الأثر النفسي الذي خلفه إلقاء القنبلة الذرية والقصف الشديد للعديد من المدن اليابانية. يعود وحش ما قبل التاريخ، غودزيلا، إلى الحياة بسبب التجارب النووية في المحيط الهادئ ويسبب الفوضى التي تعصف بطوكيو. ربما لم يكن هناك مكان آخر يمكن أن تفهم فيه فكرة تدمير مدينة بأكملها بين عشية وضحاها بشكل أكثر عمقا مما كان عليه الحال في اليابان -أنتج الفيلم بعد مرور أقل من عقد على القصف النووي الإجرامي لهيروشيما وناغازاكي، والذي استهدف المدينتين وأحرق ما يقرب من ربع مليون شخص. حقق الفيلم، الذي استفاد من تزايد المخاوف من الحرب النووية، نجاحا عالميا وأطلق سلسلة من النسخ المكررة عنه وغيرها من الأفلام المشابهة مثل “الوحش الكبير” وفيلم “هم!” (1954) و”الرتيلاء!” (1955).

فيلم “غودزيلا” (1954)، الذي تم إنتاجه في اليابان، يعكس الأثر النفسي الذي خلفه إلقاء القنبلة الذرية والقصف الشديد للعديد من المدن اليابانية. يعود وحش ما قبل التاريخ، غودزيلا، إلى الحياة بسبب التجارب النووية في المحيط الهادئ ويسبب الفوضى التي تعصف بطوكيو. ربما لم يكن هناك مكان آخر يمكن أن تفهم فيه فكرة تدمير مدينة بأكملها بين عشية وضحاها بشكل أكثر عمقا مما كان عليه الحال في اليابان -أنتج الفيلم بعد مرور أقل من عقد على القصف النووي الإجرامي لهيروشيما وناغازاكي، والذي استهدف المدينتين وأحرق ما يقرب من ربع مليون شخص. حقق الفيلم، الذي استفاد من تزايد المخاوف من الحرب النووية، نجاحا عالميا وأطلق سلسلة من النسخ المكررة عنه وغيرها من الأفلام المشابهة مثل “الوحش الكبير” وفيلم “هم!” (1954) و”الرتيلاء!” (1955).

وكان فيلم “شيء من عالم آخر” (1951) من أول الأفلام التي تعاملت مع الغزاة القادمين من الفضاء، وهو الموضوع الذي صار واسع الانتشار مع تصاعد السباق لغزو الفضاء. في وقت لاحق، قدم فيلم “القطرة” (1958) مخلوقا فضائيا يغزو بلدة صغيرة تمثل نموذجا لبلدات عقد الخمسينيات.

في فيلم “غزو خاطفي الأجساد” (1956) هطلت جراثيم فضائية على بلدة أمريكية، وخلقت نسخا من أناس بدون عواطف. وقد فسرها بعض اليمينيين بأنها تحيل إلى الأحادية القاسية التي كانت موجودة في الاتحاد السوفييتي في عهد الستالينية، لكن الكثير من اليساريين رأوا فيه إحالة إلى الأحادية القاسية التي كانت تسود في عهد مكارثي في الولايات المتحدة.

أهوال الخوارق

مع بلوغ طفرة ما بعد الحرب ذروتها في الستينيات، كان هناك تحول نحو أفلام الرعب التي تقوم على الخوارق. فبدأت العديد من الأفلام في التعامل مع الأشباح والسحرة والطوائف الشيطانية والمس الشيطاني. كان منتصف الستينيات هي الفترة التي وصل فيها الإيمان الديني إلى ذروته التاريخية في الولايات المتحدة، حيث تم الترويج للإيمان بالله لتمييز البلد عن الاتحاد السوفياتي “الملحد”.

وبطريقة إستباقية تقريبا لحركات الشباب في أواخر الستينات، بدأت العديد من الأفلام أيضا في تسليط الضوء على الصراع بين الأجيال، وهو الموضوع الذي استمر منذ ذلك الحين. ربما كان فيلم “بسيكو” (1960) مثالا جوهريا على ذلك. يبدأ الفيلم كمشهد نموذجي من أفلام هيتشكوك، مع قيام سيدة بسرقة مبلغ كبير من المال من رب عملها، ثم تتوجه إلى كاليفورنيا. وفي الطريق تلتقي بنورمان، الشاب الحساس، والحارس اليقظ لفندق بيتس. ووالدة نورمان، التي يتضح فيما بعد أنها ميتة وتعيش فقط في عقل نورمان، سيدة شريرة وشديدة الغيرة من أي شخص قد يسرق انتباهه بعيدا عنها.

وبطريقة إستباقية تقريبا لحركات الشباب في أواخر الستينات، بدأت العديد من الأفلام أيضا في تسليط الضوء على الصراع بين الأجيال، وهو الموضوع الذي استمر منذ ذلك الحين. ربما كان فيلم “بسيكو” (1960) مثالا جوهريا على ذلك. يبدأ الفيلم كمشهد نموذجي من أفلام هيتشكوك، مع قيام سيدة بسرقة مبلغ كبير من المال من رب عملها، ثم تتوجه إلى كاليفورنيا. وفي الطريق تلتقي بنورمان، الشاب الحساس، والحارس اليقظ لفندق بيتس. ووالدة نورمان، التي يتضح فيما بعد أنها ميتة وتعيش فقط في عقل نورمان، سيدة شريرة وشديدة الغيرة من أي شخص قد يسرق انتباهه بعيدا عنها.

فيلم “القنص” (1963) يصور امرأة شابة تنضم إلى فريق من المحققين في الخوارق في منزل مسكون قديم، بعد وفاة أمها التي عانت من مرض طويل، والتي أمضت معظم حياتها في العناية بها، مما يمثل صدى لشخصية نورمان بيتس.

عاد ألفريد هيتشكوك إلى الرعب مرة أخرى في عام 1963 في فيلمه “الطيور”. يخلق الفيلم مزاجا مزعجا بالغياب التام للموسيقى فيه. كما أنه يعتبر أيضا أحد الأفلام الأولى التي تعاملت مع أحداث لا يمكن تفسيرها والتي يبدو أنها تحيل إلى العواقب المروعة التي تحيق بجميع أنحاء العالم، مقابل موضوع “الوحش المشع الهائج الذي يدمر المدينة” الذي ساد خلال الخمسينيات.

موضوع المجموعة الصغيرة التي تتحصن في منزل ضد الرعب الموجود في الخارج، كما هو مبين في فيلم “الطيور”، كان بالتأكيد مصدر إلهام لفيلم جورج روميرو الكلاسيكي “ليلة الموتى الأحياء” (1968). وهناك العديد من الأفكار التي قدمها ذلك الفيلم والتي تسلط الضوء على الاستقطاب السياسي في ذلك الوقت. وفي إشارة إلى تصاعد حركة الحقوق المدنية، كان بطل الرواية الرئيسي هو بن، وهو رجل أسود حاسم وقوي، غالبا ما يدخل في خلاف مع رجل دين أبيض، هاري، حول كيفية الدفاع عن أنفسهم ضد الزومبي الموجودين في الخارج. تم إنتاج الفيلم بعد أشهر قليلة على اغتيال مارتن لوثر كينغ، ويبدو أن مقتل بن – ليس على يد الزومبي، بل على يد الشرطة الذين اعتقدوا أنه شخص آخر- يحيل على ذلك الحادث.

وإلى جانب الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية، أثارت حركة حقوق المرأة قضايا مثل الحقوق الإنجابية والعنف المنزلي، وهي مواضيع تم تناولها في عدد من الأفلام على مدى العقود التالية. “ابن روزماري” (1968) فيلم يقدم ربة بيت شابة حبلت بفعل طقوس شيطانية نظمها جيرانها لتحمل بابن الشيطان. تعيش خلال حملها مكروهة وخائفة وتعاني من الألم وسوء الأحوال الصحية. عمل الفيلم على إقناع الجمهور بالتماهي مع محنة بطلة الرواية.

وفي سياق مماثل، صور فيلم “كاري” (1976) فتاة مراهقة وحيدة يعتدي عليها زملائها في المدرسة وتتعرض لسوء المعاملة على يد أمها الأصولية المسيحية. واكتشفت في وقت لاحق أنها لديها قوى تحريك الأشياء عن بعد واستخدمتها للانتقام من معذبيها. ومن المثير للاهتمام أيضا أن الجمهور تماهى مع مشاكل فتاة مراهقة.

وفي سياق مماثل، صور فيلم “كاري” (1976) فتاة مراهقة وحيدة يعتدي عليها زملائها في المدرسة وتتعرض لسوء المعاملة على يد أمها الأصولية المسيحية. واكتشفت في وقت لاحق أنها لديها قوى تحريك الأشياء عن بعد واستخدمتها للانتقام من معذبيها. ومن المثير للاهتمام أيضا أن الجمهور تماهى مع مشاكل فتاة مراهقة.

ومن بين الأفلام البارزة الأخرى التي ظهرت في السبعينات من القرن الماضي فيلم بعنوان “الصبي” (1976)، ويحكي قصة صبي صغير اتضح أنه المسيح الدجال انتهى به الأمر وقد تبناه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، و”فيلم طارد الأرواح الشريرة” (1973)، الذي يحكي قصة بنت شابة ممسوسة بالشيطان. دافعت جامعة فوردهام (جامعة يسوعية) عن الفيلم لأنه دعم تعاليم الكنيسة الخرافية، فسمحت لفريقه التصوير داخل الحرم الجامعي واستخدام القبو، كما أن عددا من الكهنة الحقيقيين مثلوا في الفيلم.

نهاية طفرة ما بعد الحرب

بحلول عام 1973، وصلت طفرة ما بعد الحرب إلى حدودها، مما أدى إلى ركود دام عامين في كثير من أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، اتسمت هذه الفترة بعودة البطالة المرتفعة وتزامن الكساد مع التضخم، وتراجع المكاسب التي حققتها الحركة العمالية طوال فترة ما بعد الحرب.

أدى ركود 1973 إلى ظهور عدد من الأفلام في أواخر السبعينيات، خاصة فيلم جورج روميرو “فجر الموتى” (1978)، الذي يحكي قصة لجوء أربعة أشخاص إلى مأوى في مركز تسوق مهجور، حيث جميع احتياجاتهم في متناول اليد. كانت مراكز التسوق ظاهرة جديدة في ذلك الوقت، مما يعكس اعتماد الرأسمالية الجديد على القروض والنزعة الاستهلاكية للحفاظ على الاقتصاد بشكل مصطنع.

في عام 1974، صدر فيلم توبي هوبر “مجزرة منشار تكساس” وبدأ في تقديم عدد من الأفكار التي تم اعتمادها في وقت لاحق من قبل أفلام السواطير خلال الثمانينات. الفيلم، الذي كان، مثله مثل فيلم “بسيكو” الذي ظهر قبله بسنوات، مستوحى من قصة القاتل المتسلسل إد جين، ركز على مجموعة من الهيبيز الشباب الذين جاؤوا من المدينة ليزوروا ولاية تكساس. من بين هؤلاء الأخ الأصغر للشخصية الرئيسية، فرانكلين، الذي يستعمل الكرسي المتحرك وتتعامل الشخصيات الأخرى معه كعبء عليها. وقد فسر الكثيرون أن فرانكلين كان يقصد به تمثيل الجنود المشوهين العائدين إلى ديارهم من حرب فيتنام.

في عام 1974، صدر فيلم توبي هوبر “مجزرة منشار تكساس” وبدأ في تقديم عدد من الأفكار التي تم اعتمادها في وقت لاحق من قبل أفلام السواطير خلال الثمانينات. الفيلم، الذي كان، مثله مثل فيلم “بسيكو” الذي ظهر قبله بسنوات، مستوحى من قصة القاتل المتسلسل إد جين، ركز على مجموعة من الهيبيز الشباب الذين جاؤوا من المدينة ليزوروا ولاية تكساس. من بين هؤلاء الأخ الأصغر للشخصية الرئيسية، فرانكلين، الذي يستعمل الكرسي المتحرك وتتعامل الشخصيات الأخرى معه كعبء عليها. وقد فسر الكثيرون أن فرانكلين كان يقصد به تمثيل الجنود المشوهين العائدين إلى ديارهم من حرب فيتنام.

وفي طريقهم يلتقون شخصا مضطربا يفسر لهم أفضلية قتل الأبقار بالمطرقة عوض الآلات التي حرمته من وظيفته. وقد ظهر لاحقا أنه مجرد عضو واحد من عائلة كاملة من القتلة الساديين الذين كانوا جميعا يشتغلون في مجزرة قريبة. لقي الهيبيون نهاية بشعة الواحد منهم تلو الآخر، وباستثناء فيلم “الفتاة الأخيرة”، صارت تلك الفكرة السمة المميزة للعديد من أفلام الرعب ابتداء من الثمانينيات فصاعدا.

تابع توبي هوبر مع فيلم “الروح الشريرة” عام 1982، الذي يصور حياة بسيطة لأسرة في الضواحي التي تغيرها بقوة حادثة اختطاف ابنتهم الشابة من قبل روح شريرة جاءت لتعتدي على منزلهم. ولاحقا يتم الكشف عن السبب وراء ذلك، وهو أن المستثمر العقاري الجشع الذي يشتغل عنده الأب يوبي بنى حيهم فوق مقبرة، حيث قام بتحريك الحجارة لكنه ترك التوابيت.

فيلم ستيفن سبيلبرغ “الفك” (1975) يظهر قائد شرطة جديد في جزيرة أميتي بيتش الخيالية والذي يحقق في قضية قرش أبيض كبير قاتل تسبب في قتل عدد من السكان المحليين. وقد عكست التوترات بين شخصيات الفيلم مثل هوبر، الذي هو عالم الأحياء البحرية الثري، وبين كوينت، صياد أسماك القرش، التوترات الطبقية في ذلك الوقت.

فيلم ستانلي كوبريك “البريق” (1980)، الذي كان اقتباسا آخر من رواية ستيفن كينغ، فيلم رائع. يظهر الفيلم عائلة انتقلت إلى فندق مسكون حيث يخطط الأب، جاك، لكتابة رواية. ومع شروع الأشباح في مطاردة الأسرة، عادت ذكريات العنف العائلي والإدمان على الكحول إلى ذاكرة الأب.

يعتبر البعض أن فيلم “البريق” يحيل إلى الإبادة الجماعية للأمريكيين الأصليين على أيدي المستوطنين الأوروبيين. ويبدو أن الإشارات إلى بناء الفندق أثناء هجمات الأمريكيين الأصليين، واختيار الأم للملابس، “كعب الرجل الأبيض”، تحيل إلى هذا الاحتمال، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار نزعة ستانلي كوبريك إلى الإتقان.

أفلام الرعب الإيطالية

في إيطاليا أيضا شهدت فترة ما بعد الحرب ظهور هذا النوع من أفلام الرعب، حيث طبعت الاضطرابات السياسية مرحلة ما قبل ثورية استمرت حوالي عقد من الزمن. وقد عمل مخرجون مثل ماريو بافا وداريو أرجينتو على إنتاج أفلام من نوع giallo (الأصفر)، التي تمزج سر القتل مع عناصر خارقة. كما أخرج آخرون أفلاما سياسية أكثر صراحة. والجدير بالملاحظة هو فيلم Salò لبيير باولو باسوليني، أو “120 يوم من أيام سودوم”، الذي يصور الاستغلال والتعذيب المروعين اللذان تعرض لهما أبناء الفلاحين الشباب في ظل نظام سالو النازي خلال الجزء الأخير من الحرب العالمية الثانية.

في إيطاليا أيضا شهدت فترة ما بعد الحرب ظهور هذا النوع من أفلام الرعب، حيث طبعت الاضطرابات السياسية مرحلة ما قبل ثورية استمرت حوالي عقد من الزمن. وقد عمل مخرجون مثل ماريو بافا وداريو أرجينتو على إنتاج أفلام من نوع giallo (الأصفر)، التي تمزج سر القتل مع عناصر خارقة. كما أخرج آخرون أفلاما سياسية أكثر صراحة. والجدير بالملاحظة هو فيلم Salò لبيير باولو باسوليني، أو “120 يوم من أيام سودوم”، الذي يصور الاستغلال والتعذيب المروعين اللذان تعرض لهما أبناء الفلاحين الشباب في ظل نظام سالو النازي خلال الجزء الأخير من الحرب العالمية الثانية.

في عام 1980، أصدر المخرج الإيطالي روجيرو ديوداتو فيلم “محرقة آكلي لحوم البشر”، الذي يبدو أنه انتقاد للإمبريالية. يحكي الفيلم قصة فريق فيلم وثائقي من نيويورك يدخل إلى غابة الأمازون لتصوير حرب بين قبائل آكلي لحوم البشر. وفي وقت لاحق يتضح أن الحرب أثارها بشكل مقصود فريق الفيلم الوثائقي، الذين قتلوا بوحشية عضوا في إحدى القبائل لإثارة الصراع. تم القبض على ديوداتو في وقت لاحق ومحاكمته لإخراجه الفيلم – مع انتشار شائعات خاطئة عن أن الفيلم يصور جرائم قتل فعلية!

السواطير

شهدت فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات صعود نوع أفلام الرعب السواطير في الولايات المتحدة، والتي سارت على خطى أفلام giallo الإيطالية والأفلام الأمريكية السابقة مثل “بسيكو” و”مجزرة منشار تكساس”.

يمثل فيلم جون كاربنتر “هالوين” (1978)، وفيلم شون. س. كونينغهام “يوم الجمعة الثالث عشر”، وفيلم الراحل ويس كرافن “كابوس في شارع إلم” (1984)، وحتى فيلم “الغريب” (1979) و”المدمر” (1984)، الأفلام الأكثر تعبيرا عن هذا النوع من أفلام السواطير. كل هذه الأفلام تتضمن أيضا صورة “الفتاة الأخيرة”، حيث تعمل البطلة الوحيدة المتبقية على القضاء على القاتل.

يمثل فيلم جون كاربنتر “هالوين” (1978)، وفيلم شون. س. كونينغهام “يوم الجمعة الثالث عشر”، وفيلم الراحل ويس كرافن “كابوس في شارع إلم” (1984)، وحتى فيلم “الغريب” (1979) و”المدمر” (1984)، الأفلام الأكثر تعبيرا عن هذا النوع من أفلام السواطير. كل هذه الأفلام تتضمن أيضا صورة “الفتاة الأخيرة”، حيث تعمل البطلة الوحيدة المتبقية على القضاء على القاتل.

وتصور العديد من هذه الأفلام أيضا شبابا يقتلون على يد قتلة وحيدين، غالبا ما يكونون ملثمين، بسبب تعاطيهم للمخدرات أو الكحول، أو بسبب ممارستهم الجنس قبل الزواج. وفي حين أشار الكثيرون إلى احتمال وجود “نزعة محافظة ” وراء إنتاج هذه الأفلام، فإنه يمكن بسهولة أن ينظر إليها على أنها تهدف لاستقطاب شباب ذلك الوقت، الذين كانوا يشعرون بضغط الآباء المفرطين في التحكم، في أمريكا في عهد رونالد ريغان -استمرارا للصراع بين الأجيال الذي تطرقت له الأفلام في وقت سابق.

يمكن اعتبار فيلم سام ريمي “موت الشيطان” (1981) بمثابة عكس لذلك النوع من أفلام السواطير، حيث يصور الرجل الذي هو بطل الرواية الرئيسي وهو يقاتل ضد أصدقائه – الذين هم في أغلبهم من الإناث- والذين تعرضوا، واحدا تلو الآخر، للمس من طرف قوة شريرة. كما أنه كان أيضا واحدا من أول الأفلام التي قدمت فكرة “المقصورة في الغابة”.

كان هناك فيلم فريد من نوعه يعود إلى أوائل التسعينات “كانديمان” (1992) يتناول قصة طالب يدرس أسطورة حضرية شائعة في مشاريع الإسكان في شيكاغو – كانديمان، رجل أعدم من طرف جماعة من الغوغاء العنصريين، تعود روحه إذا نطق المرء اسمه ثلاثة مرات أثناء النظر في المرآة. ويرسم الفيلم تمييزا واضحا بين الظروف المعيشية للطالب الذي يعيش في مبنى سكني فاخر، يظهر لاحقا أنه مشروع سكني سابق تم تجديده – وبين الأشخاص الذين يعيشون في مشروع كابريني الأخضر السكني حيث الفقر والجريمة حاضران بشكل دائم.

تميزت بقية الثمانينات والتسعينيات بسلسلة من النسخ المتشابهة، مما يعكس عدم رغبة هوليوود في الاستثمار في أفكار جديدة. أحد الأمثلة الجيدة بشكل استثنائي فيلم جون كاربنتر “الشيء” (1982) الذي كان نسخة جديدة لفيلم “شيء من عالم آخر” (1951). لا يختلف فيلم كاربنتر عن النسخة الأصلية إلا في أن الكائن الغريب لا يظهر على شكل وحش، بل في أنه يستطيع أن يتحول ليبدو في شكل أي شخص من أفراد الطاقم العامل في قاعدة للبحوث في القطب الجنوبي. مشاعر الاغتراب وعدم الثقة التي تمزق الشخصيات، كانت ربما الجانب الأكثر إثارة للرعب في الفيلم إلى جانب المؤثرات الخاصة البشعة.

تميزت بقية الثمانينات والتسعينيات بسلسلة من النسخ المتشابهة، مما يعكس عدم رغبة هوليوود في الاستثمار في أفكار جديدة. أحد الأمثلة الجيدة بشكل استثنائي فيلم جون كاربنتر “الشيء” (1982) الذي كان نسخة جديدة لفيلم “شيء من عالم آخر” (1951). لا يختلف فيلم كاربنتر عن النسخة الأصلية إلا في أن الكائن الغريب لا يظهر على شكل وحش، بل في أنه يستطيع أن يتحول ليبدو في شكل أي شخص من أفراد الطاقم العامل في قاعدة للبحوث في القطب الجنوبي. مشاعر الاغتراب وعدم الثقة التي تمزق الشخصيات، كانت ربما الجانب الأكثر إثارة للرعب في الفيلم إلى جانب المؤثرات الخاصة البشعة.

في الفترة نفسها عادت أفلام الرعب الكلاسيكية مثل فيلم “الأطفال المفقودون” (1987) وفيلم “طارد الأشباح” (1984)، و”المرعبون” (1996) وغيرها من الأفلام. وقد كان القصد من وراء  فيلم “إنهم يحيون!” (1988)، الذي أخرجه أيضا جون كاربنتر، نقد النزعة الاستهلاكية والمحافظة في عهد ريغان. يشتهر الفيلم بمشهد قتال طويل للغاية بين كيث ديفيد والراحل رودي بايبر، الذي يحاول إقناع صديقه بأن العالم تسيره كائنات غريبة لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام نظارات خاصة.

فيلم “إنهم يحيون!” (1988)، الذي أخرجه أيضا جون كاربنتر، نقد النزعة الاستهلاكية والمحافظة في عهد ريغان. يشتهر الفيلم بمشهد قتال طويل للغاية بين كيث ديفيد والراحل رودي بايبر، الذي يحاول إقناع صديقه بأن العالم تسيره كائنات غريبة لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام نظارات خاصة.

في عام 1996، عاد سيد أفلام الرعب، ويس كرافن، مع فيلم “الصرخة”، الذي هو فيلم سواطير يمثل الأول من نوعه من حيث فكرته، وقد سارت على خطاه العديد من أفلام الرعب المشابهة. وفي سنة 2006 دفعت أفلام من قبيل “وراء القناع: صعود ليزلي فيرنون” هذا النوع خطوة أخرى إلى الأمام. وقد صورت قاتلا يتعقبه طاقم فيلم وثائقي في عالم حيث القتلة مثل فريدي كروغر وجيسون فورهيس ومايكل مايرز شخصيات حقيقية ومشهورة. وقد أخذت هذه الفكرة إلى مستوى أعلى في عام 2012 في فيلم “المقصورة في الغابة”.

شهدت الألفية الجديدة سيلا من الأفلام التجارية للغاية التي كانت في كثير من الأحيان مقتبسة من أفلام الرعب السابقة. ومع ذلك فإن هناك بعض الاستثناءات الجديرة بالذكر. فيلم “بعد 28 يوما” (2002) أعاد شعبية أفلام الزومبي، التي عادت للسيطرة على مجال أفلام الرعب ونهاية العالم، والتي تم التعامل معها في مقال آخر.

فيلم “ساو” Saw ا(2004) وما تبعه لاحقا، الذي يبدو أنه مستوحى من فيلم “سبعة” Se7en ا(1997) الذي اشتغل على فكرة القاتل الذي يضع ضحاياه في مواقف مرعبة، ويقدم لهم خيار القتل أو الموت أو التعرض لخطر تشويهات رهيبة من أجل البقاء على قيد الحياة. وهذا ما يشبه أخلاق حرب الكل ضد الكل التي تعززها الرأسمالية!

يحكي فيلم “نزل” (2005) قصة صديقين يسافران إلى أوروبا الشرقية خلال مرحلة ما بعد الحقبة السوفياتية وينتهي بهم المطاف في مكان يدفع فيه رجال أعمال أثرياء المال لكي يمارسوا التعذيب على الناس وتشويههم من أجل الترفيه. فيلم “بونتيبول” Pontypool ا(2008) يصور بطريقة مخيفة حالة لا يمكن تفسيرها من الهستيريا الجماعية، مشابهة لانتشار عدوى الزومبي، من وجهة نظر محطة إذاعية في منطقة ريفية في كندا.

في السنوات الأخيرة يبدو أن هناك نهضة صغيرة لصناعة أفلام الرعب الجيدة، مثل فيلم “دع الشخص الصحيح يدخل” (2008) وفيلم “بيت الشيطان” (2009) و “حراس النزل” (2011) و”الشرير” (2012) و”هو يتبع” (2014) و”بابادوك”The Babadook ا(2014)، وغيرها. ويبقى أن نرى ما هي الأفلام التي ستأتي لتطبع العقد في السنوات المقبلة.

التغلب على الرعب

لقد أصبحت أفلام الرعب جزءا من الفولكلور الحديث. في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، كانت الحكايات الأسطورية حول الأشباح والعفاريت والشياطين والآلهة -الجيدة منها أو السيئة- تستخدم لتفسير قوى الطبيعة المجهولة، والتي لم تكن للبشر سيطرة عليها.

فالانهيارات الثلجية وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف والبراكين والأوبئة وغيرها، كانت كوارث تهدد الوجود البشري. سيرورة العمل الذي نقوم من خلاله بإعادة تشكيل بيئتنا للتغلب على هذه القوى هي ما يميزنا كنوع. لكننا نعيش في مجتمع في مرحلة انحطاط، حيث القوى التي تمارس أكبر قدر من التأثير على مصير البشرية هي قوى خارجة عن سيطرتنا. ما الذي يمكنه أن يكون أكثر رعبا من ذلك؟

«إن المجتمع البرجوازي الحديث، بالعلاقات البورجوازية للإنتاج والتبادل ونظام الملكية البرجوازية، الذي أنشأ وسائل إنتاج وتبادل جبارة، هو مثل الساحر الذي لم يعد قادرا على السيطرة على القوى الجهنمية التي أطلقها من عقالها بتعاويذه».

يوضح هذا الاقتباس من البيان الشيوعي مفترق طرق الذي تجد البشرية نفسها فيه. ففي حين أن الرأسمالية قد طورت وسائل الإنتاج إلى مستوى صار من الممكن لها توفير حياة مريحة للجميع وتعطينا الوسائل للتغلب تقريبا على كل العراقيل التي قد تضعها الطبيعة في طريقنا، فإننا (الآن) عالقون في وضع حيث ازدهار وركود أسواق الأسهم يحددان مصير ملايير الناس. والطريقة الوحيدة للتغلب على هذا التناقض هي من خلال التحويل الثوري للمجتمع بقيادة الطبقة العاملة المنظمة، والسيطرة الواعية والديمقراطية على القوى الهائلة التي أنشأناها نحن البشر.

من شأن هذا أن يؤدي إلى ازدهار العلوم والتقنيات والثقافة على نطاق لا يمكن تصوره، مما يوفر لنا الأدوات اللازمة لبناء مجتمع خال من مشاعر القلق وانعدام الأمن والرعب التي تشوه نفسيا ملايين الناس. إن المجتمع الذي نتحرر فيه من القوى العمياء التي تؤثر على حياتنا من المرجح أن يؤدي إلى تراجع ذلك النوع من الأفلام التي من المؤكد أنها تميز المجتمع الطبقي ككل، وخاصة المراحل النهائية لانحطاط الرأسمالية.

مارك رحمان

02 نوفمبر 2015

عنوان النص بالإنجليزية:

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية