لقد تعلمنا أن الانقسام الطبقي هو حالة طبيعية للوجود البشري. لكن وطيلة مئات آلاف السنين عاش البشر فوق الأرض دون ملكية خاصة أو طبقات أو دول أو أي من العناصر الأخرى التي يتكون منها المجتمع الطبقي كما نعرفه. وكما يشرح الرفيقان جوش هولرويد ولوري أوكونيل في المقالة الآتية، التي نشرت في العدد 35 من المجلة النظرية للتيار الماركسي الأممي “الدفاع عن الماركسية”، ونشرت ترجمتها العربية في العدد 9 لمجلتنا “الحرية والشيوعية”، فقد وفر علم الآثار الحديث عددا كبيرا من الأدلة التي تشهد على حقيقة أن انقسام المجتمع إلى طبقات هو تطور حديث نسبيا في تاريخ البشرية. ويعتبر الماركسيون أنه مثلما جاء المجتمع الطبقي إلى حيز الوجود، فإنه يجب أن يختفي في النهاية من الوجود.

عندما ننظر إلى العالم اليوم ونرى ملايير البشر يعانون عذابات الفقر والعبودية والقمع، من السهل أن نفترض أن هذه الفظائع قد رافقت البشرية طوال تاريخها. إذ أن الملوك والفلاسفة والكهنة قد أخبرونا، منذ آلاف السنين، أن هذه الشرور قدر محتوم على الإنسان. ومع ذلك، فإن القيام بدراسة جادة لماضينا البعيد تثبت العكس. فقد عشنا أغلب مراحل وجودنا كجنس، في مجموعات شيوعية تقوم على القنص والالتقاط، بدون أسياد من أي نوع.

بالنسبة للمدافعين عن النظام الحالي، تشكل هذه الحقيقة البسيطة دحضا مدمرا لكل نظرتهم للعالم. ولذلك يميل العديد من المؤرخين والفلاسفة البرجوازيين إلى تجاهل الموضوع بشكل تام. أولئك الذين يحاولون مسح ماضينا المشاعي يفسرون جذور اللامساواة بأنها راجعة لطبيعتنا الجشعة والقمعية التي تؤكد نفسها بعد آلاف السنين من السبات. علينا أن نفهم هذا الادعاء على حقيقته، أي على أنه محاولة لفرض الأخلاق الرأسمالية على التاريخ البشري بأكمله. بينما الواقع هو أن: «كل التاريخ ليس سوى تغير مستمر في الطبيعة البشرية»، كما يقول ماركس في كتابه ”بؤس الفلسفة“.[1]

إذا أردنا أن نمتلك تصورا علميا حقيقيا تجاه تطور المجتمع، يجب علينا أن نفهم كيف ظهر المجتمع الطبقي، ليس باعتباره حدثا مؤسفا، ولا باعتباره استفاقة لـ ”طبيعة بشرية“ فوق تاريخية كانت في سبات حتى الآن، بل باعتباره مرحلة ضرورية من مراحل التطور المستمر للمجتمع، الذي نتج، في نهاية المطاف، عن ما كان ربما أعظم ثورة على الإطلاق للقوى الإنتاجية للإنسانية. وهذه ليست بأي حال من الأحوال مسألة أكاديمية محضة. إذ من خلال فهمنا للعوامل التي أدت إلى ميلاد المجتمع الطبقي، يمكننا أن نفهم الطبيعة الحقيقية لمؤسساته، واكتشاف الوسائل التي يمكننا اسقاطها بها.

الإنسان والطبيعة

أوضح ماركس أن أهم سمة أساسية للمجتمع كله هي العلاقة بين البشر وبين الطبيعة. وهذه ليست فكرة مثالية مجردة، بل اعتراف عملي تماما بحقيقة أننا نحن البشر لكي نعيش نحتاج دائما إلى الموارد، التي تأتينا من العالم من حولنا.

علاقتنا بالعالم الطبيعي تتم بوساطة العمل الذي نقوم به اجتماعيا. ومن خلال هذه العملية نستخرج الموارد ونجد مصادر الغذاء والمأوى. لقد كان هذا هو الحال دائما، على الرغم من الإحراج الذي يصاب به العديد من علماء الآثار الحديثين، فالبشر اضطروا دائما إلى العمل من أجل البقاء. وكما يشرح ماركس:

«العمل، إذا باعتباره خالقا للقيم الاستعمالية، هو شرط الوجود البشري… ضرورة طبيعية أبدية تتوسط عملية الأيض (Metabolism) بين الإنسان والطبيعة».[2]

لكن وبينما تبقى حقيقة أننا نعمل مسألة دون تغيير عبر التاريخ، فإن الطريقة التي نعمل بها والاحتياجات أو الرغبات التي نسعى جاهدين لإشباعها قد تغيرت كثيرا. فعلى مدى ملايين السنين طورت البشرية الأدوات والتقنيات من أجل تحقيق غاياتها بشكل أفضل. لكن تطوير الوسائل لتلبية احتياجاتنا، حتى الأساسية منها، يؤدي بالضرورة إلى خلق احتياجات جديدة، وعلاقات اجتماعية جديدة وأساليب للحياة جديدة تماما. لقد قرر هذا التفاعل المستمر العديد من الأشياء بالنسبة لنا -قرر ما إذا كنا سنتحرك أم نبقى في مكان واحد، ما إذا كنا سنعمل على مدار السنة أو في المواسم- وقد أثر علينا حتى فيزيولوجيا وأثر على تطورنا. ولذلك فإننا بتغييرنا لبيئتنا، نحن نغير أنفسنا، بكل ما تتضمنه الكلمة من معنى. في هذا يكمن أساس كل التقدم البشري.

كان هذا المبدأ الأساسي للمادية التاريخية هو ما لخصه إنجلز في خطابه أمام قبر ماركس، عندما قال:

«تماما مثلما اكتشف داروين قانون التطور أو الطبيعة العضوية، اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري: تلك الحقيقة البسيطة، التي بقيت مختفية حتى الآن تحت كومة هائلة من الأيديولوجيا، وهي أن البشرية يجب أولا وقبل كل شيء أن تأكل وتشرب وتوفر المأوى والملبس، قبل أن تتمكن من ممارسة السياسة والعلوم والفن والدين، وما إلى ذلك؛ وبالتالي فإن إنتاج الوسائل المادية المباشرة، وبالتالي درجة التطور الاقتصادي التي حققها شعب معين أو خلال حقبة معينة، تشكل الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة، والمفاهيم القانونية، والفن، وحتى الأفكار المتعلقة بالدين، التي طورها ذلك الشعب المعين، والتي بالتالي يجب تفسيرها في ضوئها».[3]

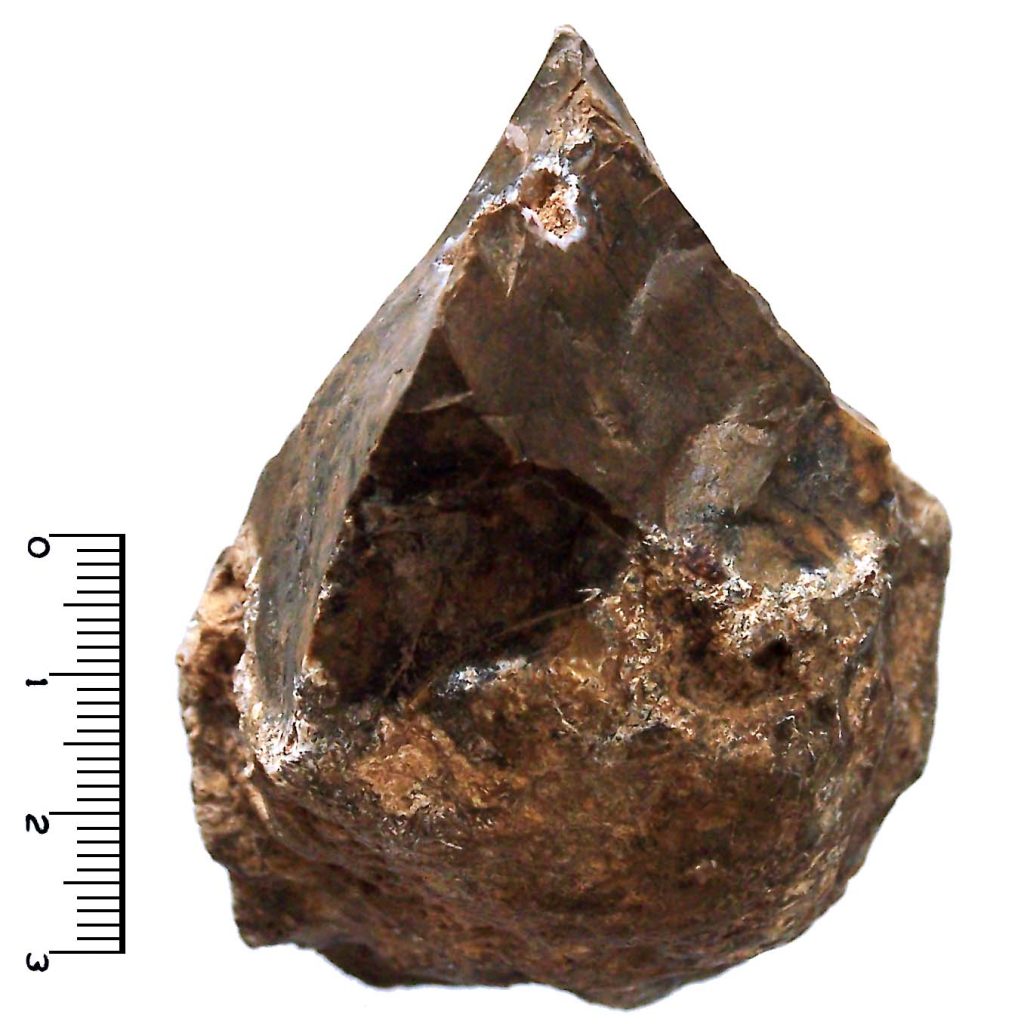

كتب ماركس في رأس المال المجلد الأول: «إن القدرة على استخدام وتصنيع أدوات العمل، على الرغم من وجودها في شكل بدائي عند أنواع معينة من الحيوانات، هي سمة خاصة بسيرورة العمل البشري».[4] ويمكن ملاحظة هذا أركيولوجيا طوال مراحل تواجد الإنسان الحديث على هذا الكوكب، بل وحتى قبل ذلك. فبعض أسلافنا الأوائل من أشباه البشر، مثل الانسان الماهر (Homo habilis) والانسان العامل (Homo ergaster)، قد استخدموا أدوات حجرية مصنوعة يدويا. يعود تاريخ مجمع أدوات أولدوان، الذي تم اكتشافه في أولدوفاي جورج في تنزانيا، إلى 2,6 مليون سنة. وطوال مرحلة العصر الحجري القديم (التي تعود إلى ما يقرب من 10.000 عام قبل الميلاد)، نرى ظهور مجمعات أدوات جديدة تلو الأخرى: المجمع الأشولي، والمجمع الموسترياني، والمجمع الشاتيلبيرونياني، إلخ. ويمكننا، إلى جانب تتبع تطور إنتاج هذه الأدوات، أن نتتبع حتى تطور الوعي والتفكير المعقد. بشكل عام، يكون كل مجمع أدوات أكثر تناسقا ويتطلب تخطيطا مسبقا أكثر من سابقه، مما كان يدفع تطور دماغ الإنسان الحديث إلى مستويات أعلى.

تاريخ مجمع أدوات أولدوان، الذي تم اكتشافه في أولدوفاي جورج في تنزانيا، إلى 2,6 مليون سنة/ صورة ويكيبيديا

إنه تأكيد إضافي على صحة المنهج المادي إلى درجة أنه حتى علماء الآثار غير الماركسيين مجبرون على تأريخ الماضي على أساس الثقافة المادية التي سادت في كل عصر. ليس من قبيل الصدفة أننا نتحدث عن العصر الباليوليتيكي (Paleolithic) -العصر الحجري القديم- (من العبارة اليونانية القديمة التي تعني ”الحجر القديم“)، والنيوليتيكي (Neolithic) -العصر الحجري الحديث- (”الحجر الجديد“)، والعصر البرونزي، وما إلى ذلك. كل هذه التصنيفات تشير إلى المواد التي كانت تستخدم في صنع الأدوات التي كان يعتمد عليها الإنتاج في ذلك الوقت. وكما يلاحظ ماركس في رأس المال، المجلد الأول، فإنه:

«تمتلك بقايا أدوات العمل القديمة نفس الأهمية في دراسة الأشكال الاقتصادية المنقرضة للمجتمع، مثل الأهمية التي تمتلكها العظام الأحفورية لتحديد الأنواع المنقرضة من الحيوانات. ليست القطع المصنوعة، بل كيفية صنعها، وبأي أدوات، هو ما يمكّننا من التمييز بين مختلف العصور الاقتصادية. لا توفر أدوات العمل معيارا لدرجة التطور التي بلغها العمل البشري فحسب، بل إنها أيضا مؤشرات للظروف الاجتماعية التي تم في ظلها تنفيذ ذلك العمل».[5]

هذه الفكرة البسيطة، لكن الثورية، غير مقبولة بأي حال من الأحوال في المؤسسات الأكاديمية. بل إن هذا المبدأ الأساسي للمادية التاريخية يستقبل، في الواقع، من طرف أعضاء المؤسسات الأكاديمية، بنفس الرعب والسخط الذي استقبلت به نظرية داروين عن الانتقاء الطبيعي في منتديات النقاش الفيكتورية.

والنتيجة هي أن الأوساط الأكاديمية الحديثة تقف بعيدا خلف حتى مستوى فهم الفلاسفة اليونانيين القدماء للمجتمع. لقد اعترف كل من أفلاطون وأرسطو بوجود أساس مادي لوقت الفراغ المتوفر لهما. قال أرسطو، في كتابه ”الميتافيزيقيا“، إن الفنون النظرية تطورت في الأماكن التي يتمتع فيها الرجال بوقت فراغ كبير. «وهكذا فقد نشأت العلوم الرياضية في مصر، لأن هناك كانت الطبقة الكهنوتية تتمتع بوقت الفراغ».[6] يفترض هذا بالضرورة درجة معينة من التطور في إنتاجية العمل، ومعها إعادة تنظيم بنية المجتمع نفسه. وسننتقل الآن إلى تلك البدايات الأولى لهذا التطور.

الشيوعية البدائية

لم يجد علماء الآثار إلا أدلة قليلة جدا على وجود تفاوتات قبل العصر الحجري الحديث، الذي بدأ منذ أقل من 12.000 عام بقليل. الأدلة التي تم جمعها من مواقع العصر الحجري القديم في جميع أنحاء العالم ترسم صورة لمجتمعات صغيرة، متنقلة في الغالب، تعتمد من أجل البقاء على القنص وصيد الأسماك والالتقاط، حيث بالكاد يمكن اكتشاف أي اختلافات في الثروة أو المكانة من الأشياء المدفونة مع الموتى.

بالطبع، لن نستطيع أبدا أن نحدد بالضبط كيف كانت مجتمعات القنص والالتقاط في عصور ما قبل التاريخ. لكن الدراسات الأنثروبولوجية للمجتمعات القائمة على القنص والالتقاط التي ما تزال موجودة، مثل شعب كونغ بصحراء كالاهاري، تقدم لمحة عما قد كانت عليه. كتب عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد ليكي:

«ليس للكونغ رؤساء ولا قادة… لا أحد يعطي الأوامر أو يتلقاها… تتغلغل المشاركة بعمق في قيم الكونغ المعتمدين على الالتقاط، تماما كما هو مبدأ الربح والعقلانية أساسي في الأخلاق الرأسمالية».[7]

هناك أدلة موثوقة جدا عن هذه الفكرة في مجتمعات القنص والالتقاط في جميع أنحاء العالم، وتتناسب تماما مع الأدلة التي قدمتها مواقع العصر الحجري القديم. لكن المساواة في ماضينا ما قبل التاريخي لم تكن ظاهرة ثقافية أو أخلاقية بحتة؛ بل جاءت، في الأصل، من حقيقة أنه لم تكن هناك، وما كان من الممكن أن تكون هناك، ملكية خاصة أبعد من حيازة الأدوات والأشياء الشخصية الأخرى. كانت تلك مجموعات من القناصين الملتقطين الناجحين المهرة، لكنهم كانوا يعيشون يوما بيوم أو عاما بعام، ولم يكونوا يراكمون فائضا كبيرا. وعليه فإنه لم يكن هناك أي مفهوم لملكية الأرض أو الميراث.

يمكن رؤية هذا بشكل واضح جدا في ممارسات السكان الأصليين في صحراء أستراليا الوسطى، والتي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أقدم الثقافات التي ما تزال قائمة، والتي تمتد إلى ما قبل 50.000 عام. في الستينيات أمضى عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد غولد وقتا في العيش مع مجتمع القنص والالتقاط في وسط أستراليا. أشار إلى أن جميع الأطعمة التي حملت إلى المخيم «تم اقتسامها بدقة بين كل أعضاء المجموعة، حتى ولو تعلق الأمر بسحلية صغيرة».[8] وبناء على التنقيب في الملاجئ الصخرية المحلية، افترض غولد أن سكان هذه المنطقة قد عاشوا بهذه الطريقة منذ احتلالها لأول مرة من قبل الإنسان العاقل (Homo sapiens). ليس من الصعب اكتشاف المبدأ الكامن وراء هذا الشكل المتطرف، بل وحتى المطلق، للشيوعية، أي: الخصاص الناتج، في نهاية المطاف، عن المرحلة المنخفضة نسبيا من تطور القوى المنتجة وانخفاض مستوى السيطرة على البيئة الطبيعية. وفي حين أن مجتمعات القنص والالتقاط الأخرى لم تواجه مثل هذه الظروف القاسية، فإنه يمكن رؤية نفس المبدأ ساريا في جميع أنحاء العالم الحجري القديم.

النساء في ظل الشيوعية البدائية (دفاعا عن إنجلز)

والسمة الأخرى من سمات المساواة في مجتمع العصر الحجري القديم هي المكانة التي كانت تحتلها النساء. كما قال فريدريك إنجلز في كتابه ”أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة“:

«من بين أكثر الآراء المأخوذة من عصر التنوير في القرن الثامن عشر سخافة اعتبار أن المرأة في بداية تطور المجتمع كانت أمة للرجل. إذ أنه عند جميع المتوحشين وجميع البرابرة خلال المرحلتين الدنيا والوسطى، وإلى حد ما المرحلة العليا أيضا، لم تكن مكانة المرأة حرة فحسب، بل شريفة».[9]

وبالاستناد إلى أحدث الدراسات الأنثروبولوجية في ذلك الوقت، ولا سيما دراسة هنري لويس مورغان للإيروكوا، طرح إنجلز الفكرة الثورية القائلة بأن الاضطهاد المنهجي للنساء هو في الواقع ظاهرة حديثة نسبيا في تاريخ جنسنا البشري. ومن خلال تحليله ليس فقط لمجتمع الإيروكوا، بل وأيضا لمجتمع الأثينيين والرومان والجرمانيين القدماء، قال إن ”الهزيمة التاريخية للجنس الأنثوي“ كان لها أساس اقتصادي: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ولا سيما الأرض والقطعان، وتراكمها في أيدي الرجال.

وكما خلص إنجلز فإنه إذا كانت لاضطهاد النساء بداية، فلا بد إذن أن تكون له نهاية. إن تشييد مجتمع شيوعي، بدون ملكية خاصة ولا استغلال طبقي، من شأنه أن يؤسس صرح الحرية والمساواة بين الرجال والنساء على مستوى أعلى من أي وقت مضى. هذا هو المنظور الذي يتسلح به الماركسيون ويلهمهم منذ ذلك الحين في كفاحهم من أجل تحرر النساء.

لكن هذا المنظور الثوري لم يرفضه فقط المدافعون عن النظام الحالي، بل وحتى منظرو ومنظرات الحركة النسوية، الذين يزعمون أن تفسير إنجلز للمجتمع الشيوعي البدائي ليس سوى ”أسطورة جميلة“. وفي السنوات الأخيرة انضم إلى هذه الهجمات على نظرية إنجلز حتى أولئك الذين يسمون بالأكاديميين ”الماركسيين“. يجادل كريستوف دارمنجيت، من جامعة باريس، على سبيل المثال، بأن «احتكار الذكور للقنص والأسلحة قد أعطى الرجال في كل مكان مكانة أقوى مقارنة بالنساء»، مما يعني أن «النساء تعرضن في كل مكان لتقليص دورهن إلى مجرد أدوات في استراتيجيات الرجال».[10]

ما يلفت الانتباه في هذه الحجة هو أنه بينما تزعم تصحيح إنجلز على أساس ما كشفت عنه الأبحاث الحديثة، فإنها لا تعمل سوى على تكرار نفس الافتراض الخاطئ الذي هدمه إنجلز قبل أكثر من 100 عام. الفرضية الأولى لدارمنجيت هي أن القنص والأسلحة كانا دائما حكرا على الذكور. لكن لكي تكون هذه الأطروحة صحيحة، فإنه يجب أن تكون شاملة، أي يجب أن تبرهن على أن هذا الاحتكار المزعوم كان موجودا دائما وفي كل مكان، دون استثناء. لكن هذا التأكيد مستحيل، لأنه يتناقض مع معظم الأبحاث الحديثة، بما في ذلك تلك التي جرت على مجتمعات القنص والالتقاط التي ما تزال موجودة. ففي أغتا بالفلبين،[11] على سبيل المثال، من المعروف أن النساء يمارسن القنص باستعمال السلاح. وبالعودة أكثر إلى الماضي تصبح الصورة أكثر تعقيدا، مع الاكتشاف الأخير لمعدات القنص في قبر أنثى شابة بالغة في جبال الأنديز،[12] يعود تاريخها إلى حوالي 7000 عام قبل الميلاد، وصور لنساء يمارسن القنص بالرماح في رسومات قديمة بكهوف في برزاهوم، الهند، يعود تاريخها إلى حوالي 6000 عام قبل الميلاد.[13] ومع ذلك فإنه حتى إذا قبلنا بأن القنص كان عادة حكرا على الذكور، فإن حجة دارمنجيت تحتوي على تزيف للحقيقة أكثر ضررا بكثير، أي: الافتراض بأنه أينما كان هذا هو الحال، فإنه يتم اختزال مكانة النساء إلى ”مجرد أدوات“.

لا يمكن لأي ماركسي أن ينكر وجود اختلافات طبيعية بين الرجال والنساء، وبالتالي وجود شكل من أشكال تقسيم العمل بين الجنسين في جميع المجتمعات. وحقيقة أن النساء يحملن ويلدن أطفالا هي من الأمثلة الواضحة على ذلك. قد يعني هذا، حسب البيئة والموارد الطبيعية للمجتمع، أن الرجال هم من يبتعدون عن المخيم، للمشاركة، على سبيل المثال، في رحلات القنص، بينما تميل النساء إلى التركيز على التقاط الموارد بالقرب من المأوى، والعناية بالأبناء. لوحظ مثل هذا التقسيم للعمل بين الكونغ، على سبيل المثال.[14] لكن النقطة الحاسمة هنا هي أنه في مثل تلك المجتمعات، لا يمكن اعتبار احتلال موقع مختلف في تقسيم العمل، في تلك المرحلة المبكرة، دليلا على الاضطهاد أو الاستغلال من قبل قسم آخر من المجتمع. بل إن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى عكس ذلك تماما.

وفي إشارة منها إلى مجمع الكونغ كتبت باتريشيا درابر قائلة:

«رجال ونساء مجموعات الالتقاط متساوون في تعاملهم مع بعضهم البعض. عادة ما يتواجدون في مجموعات مختلطة الجنس في المخيم، على الرغم من أن عملهم يتم عادة في مجموعات من نفس الجنس. لا تبدي النساء الاحترام للرجال. وإذ يعيشون في مجموعات صغيرة بدون أدوار قيادية متطورة، يتوصلون إلى اتخاذ القرارات بالتوافق بعد نقاشات تشارك فيها النساء إلى جانب الرجال».[15]

لا يمكن اعتبار النساء الموصوفات هنا بأنهن ”أدوات“ لأي كان. بل على العكس تماما. ففي العديد من الحالات، مثل حالة الكونغ، فإن النباتات التي تجمعها النساء «تساهم بنسبة تصل إلى 80% من المدخول الغذائي اليومي للمجتمع»، و«على عكس القناصين الذكور، تحتفظ الإناث بالسيطرة على التوزيع النهائي للأطعمة التي جمعنها».[16]

يجادل عالم الأنثروبولوجيا كريس نايت بأنه في العديد من مجتمعات القنص والالتقاط «لن يحصل الشاب أبدا على حقوق جنسية دائمة مع المرأة التي يزورها بانتظام. بل يجب عليه العمل المستمر على الحصول على الموافقة من خلال تسليم كل لحومه التي يصطادها إلى حماته لتوزعها كما تشاء».[17] مرة أخرى نتساءل من الذي يتحكم في من هنا؟

كما أن حيازة الأسلحة، أو القوة الأكبر، لا تؤدي بالضرورة إلى العنف ضد النساء. وجدت إحدى الدراسات، التي أُجريت عام 1989، أن شعب سان التقليدي، من البدو أو شبه الرحل، كان «واحدا من ستة مجتمعات فقط في العالم لم يُسمع فيها عن العنف المنزلي مطلقا تقريبا».[18] هذه حقيقة مدهشة للغاية عندما ينظر المرء إلى جائحة العنف الدائم ضد النساء الذي يودي بحياة عشرات الآلاف من النساء كل عام في جميع أنحاء العالم.

إن صورة الرجال على أنهم ”المعيلون“ المهيمنون والنساء على أنهن ”ربات بيوت“ خاضعات، هي صورة عفا عليها الزمن -مفهوم خاطئ عن عصور ما قبل التاريخ مأخوذ مباشرة من سلسلة آل فلينستون الكرتونية. واستمرار هذه الفكرة ليست له أية علاقة بالعلم أو بالبحث التاريخي. إنها مجرد انعكاس لحقيقة أن أولئك الذين يروجون لهذه الأسطورة هم غير قادرين على الارتقاء فوق مفاهيم وتحيزات المجتمع الطبقي الحالي. وإذا قبلت بتحيزات المجتمع الطبقي، فيجب عليك في نهاية المطاف قبول استنتاجاته، ورفض ليس فقط إمكانية المساواة بين الرجال والنساء، بل حتى إمكانية إنشاء مجتمع أكثر مساواة بشكل عام. وهذا يعني أن هذه الحجة ”العلمية“ المزعومة إنما تتلخص في النهاية في شيء واحد فقط وهو: أزلية المجتمع الطبقي إلى الأبد، آمين.

بدايات الزراعة

أحيانا ما يُطرح السؤال حول كيف يمكن للبشر أن ينتقلوا من هذا المجتمع الشيوعي البدائي، الطوباوي على ما يبدو، إلى مجتمع يتم فيه اضطهاد الغالبية العظمى من الناس. حتى أن عالم الأنثروبولوجيا، مارشال ساهلينز، قد صاغ مصطلح ”مجتمع الرخاء الأول“، بناء على دراسته لمجموعات القنص والالتقاط، والتي خلص فيها إلى أن كل فرد بالغ مضطر للعمل من ثلاث إلى خمس ساعات فقط في اليوم لجمع ما يكفي من الموارد. وفي حين أنه من المحتمل أن يكون هذا مجرد مبالغة، بناء على تعريف ضيق لمفهوم العمل، فإنه يثير التساؤل حول فكرة أن مجتمعات القنص والالتقاط كانت دائما على حافة المجاعة. لكن ورغم أنه يجب أن نرفض أسطورة هوبز عن الحياة [البدائية] باعتبارها كانت دائما ”بغيضة ووحشية وقصيرة“ قبل تحريرها بواسطة القمع الحضاري للدولة، فإنه يجب علينا أيضا أن نكون حذرين من ثني العصا بقوة في الاتجاه الآخر.

لم تعش مجتمعات العصر الحجري القديم في جنة من الصحة والوفرة. كانت مجتمعات العصر الجليدي قليلة صغيرة بالضرورة، فاقدة لليقين وضعيفة التحكم في ظروف وجودها. كان معظمهم يستهلكون طعامهم في غضون ساعات أو أيام، مما يشير إلى وجود فائض إنتاج محدود للغاية، هذا إن وجد أصلا. كان متوسط العمر المتوقع لمعظم مجتمعات القنص والالتقاط منخفضا، فضلا عن معدل مواليد منخفض. وحتى بعد انتهاء العصر الجليدي الأخير، حوالي 9700 قبل الميلاد، استمرت مجتمعات القنص والالتقاط تواجه الندرة والمشاق. ولإعطاء مثال واحد فقط عن ذلك فإن العمر التقديري لوفاة جميع الهياكل العظمية الـ13 التي تم العثور عليها في موقع مهاداها في الهند، والذي يرجع تاريخه إلى 4000 عام قبل الميلاد، كان بين 19 و28 سنة، لكن ”ربما يكون أقرب إلى 19 سنة.“[19] لم يتجاوز أي منهم سن الخمسين. ففي ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان محرك التنمية هو الصراع من أجل وسائل البقاء والازدهار في مواجهة الشدائد، أي ”إنتاج وإعادة إنتاج الضروريات المباشرة للحياة“.[20]

ومثلما شجعت الحاجة إلى تحسين الطرق التي كان يستعملها البشر لجمع الموارد على تطوير الأدوات الحجرية، فقد دفعت البشر أيضا للبحث عن مصادر غذائية أكثر تنوعا وموثوقية. أخذت هذه السيرورة ديناميتها الخاصة بها مع بدأ المناخ العالمي في الاحترار منذ ما يقرب من 20.000 عام. في ذلك العصر أدى ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، جنبا إلى جنب مع تراجع الصفائح الجليدية، إلى فتح مناطق بأكملها أمام البشر وزيادة وتنوع كبيرين لكمية الموارد المتاحة أمامهم. وبدافع من بيئتها المتغيرة، طورت مجتمعات القنص والالتقاط بسرعة وسائل جديدة وأكثر تعقيدا للحصول على تلك الموارد، مما أدى إلى تطور عظيم للقوى المنتجة.

تم استبدال الأدوات الحجرية القديمة مثل الفؤوس اليدوية بـ”الميكروليث“، وهي أدوات حجرية أصغر بكثير مثل المثاقب ورؤوس السهام.[21] صُقلت العظام على شكل إبر دقيقة لرتق أنواع مختلفة من الفراء معا، وصنع الملابس الدافئة التي استخدمها البشر لاستيطان براري سيبيريا الجليدية.[22] تم نحت الحراب من قرون الرنة من أجل استغلال توافر الأسماك بشكل أفضل.[23] وتم تصنيع السلال لصيد الأنقليس.[24] كانت تلك قفزة نوعية، وكمية أيضا، في إنتاجية العمل البشري ونطاقه.

وبالإضافة إلى القنص وصيد الأسماك، استفاد البشر أيضا من الأطعمة النباتية البرية التي بدأت في الازدهار في المناخ الأكثر دفئا ورطوبة. يعود تاريخ أول حصاد معروف للأعشاب البرية إلى العصر الجليدي الأخير، حوالي 21.000 قبل الميلاد، في أوهالو في إسرائيل الحالية. وبحلول حوالي 14.000 عام قبل الميلاد، بدأت زراعة قمح الإيمر والإينكورن البريين والشعير تنتشر في جميع أنحاء المنطقة. هذا التطور، الذي بدا في ذلك الوقت على أنه مجرد مكسب صغير فقط، شكل البداية المبكرة لسيرورة من شأنها أن تغير بشكل لا رجعة فيه علاقة البشر بالعالم الطبيعي، وتغير معها الحياة البشرية نفسها.

كانت الزراعة الأولى للحبوب، والنباتات الأخرى، ما تزال بعيدة عن الإنتاج الزراعي الذي شهده العصر الحجري الحديث. ففي معظم الحالات كان ذلك أقرب كثيرا إلى شكل من أشكال ”البستنة البرية“، حيث يقوم المزارعون بزيارة منتظمة للمواقع التي كان من المعروف أن تلك النباتات تنمو فيها حتى يتمكنوا من جمع ما هو متاح منها. لكن وحتى من خلال ذلك الشكل الذي يبدو التقاطا سلبيا، كان البشر يغيرون الطبيعة بنشاط بطرق واعية ولا واعية.

العديد من النباتات والحيوانات التي نعتمد عليها اليوم موادا أساسية لم تكن موجودة دائما. فالذرة والفاصوليا والكوسا ومحاصيل الحبوب الأساسية، بل وحتى الخنازير والأغنام والماشية كما نعرفها اليوم، تطورت بفعل التدخل البشري في الطبيعة منذ آلاف السنين. وعلى سبيل المثال فقد كانت الأعشاب البرية التي تمت زراعتها في أماكن مثل أوهالو تمتلك حبيبات أصغر بكثير من القمح الذي نستهلكه اليوم. ويشير اكتشاف الحبوب الأكبر في منطقة الجرف الأحمر في سوريا الحالية، منذ 13.000 عام قبل الميلاد، إلى أن البشر كانوا يعيدون الزراعة بحبوب أكبر من أجل تحسين الإنتاجية.[25]

والأهم من ذلك هو أن سنابل تلك الحشائش القديمة كان تسقط وتنتشر تلقائيا في أوقات مختلفة، مما يزيد من فرص تكاثرها بنجاح. لكن ما هو جيد للحشائش ليس بالضرورة جيد للملتقط، إذ من المحتمل أن تضيع نسبة كبيرة من المحصول قبل وصول موعد الحصاد. سنابل الحبوب الحديثة أكثر تماسكا، مما يعني أنها ستبقى في مكانها حتى يأتي شخص ما لحصادها. لقد كان هذا التحول البيولوجي نتاجا لتدخل وابتكار البشر. وفي ظل الظروف المناسبة يمكن للضغط الانتقائي الناتج عن التحسينات المقصودة في تقنية الملتقطين أن يظهر في شكل تطور أنواع جديدة من القمح والشعير، والذي هو بحد ذاته تطور عظيم لقوى الإنتاج.

ثورة العصر الحجري الحديث

بفضل هذه الموارد المتزايدة وتحسين الأدوات والتقنيات التي عرفتها تلك الفترة، بدأت أولى المستوطنات البشرية في الظهور. من المحتمل أن تلك المستوطنات كانت في البداية عبارة عن معسكرات شبه دائمة أو موسمية، كان البشر يعودون إليها بانتظام أكثر فأكثر، مثل ستار كار في بريطانيا (الذي يعود تاريخه إلى حوالي 9000 عام قبل الميلاد).[26] لكن وفي النهاية ستشهد تلك الفترة ظهور أولى القرى الدائمة في العالم. يمكن العثور على مثال مبكر على ذلك في موقع ”ناتوفيان“ في عين ملاحة في بلاد الشام (والذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 12.500 عام قبل الميلاد)، حيث استقر البشر بشكل دائم، معتمدين على قنص الغزلان إلى جانب زراعة القمح البري والشعير.[27]

ومع ذلك فحتى في أعلى مراحل العصر الحجري القديم (حرفيا ”العصر الحجري القديم المتأخر“)، كانت المستوطنات الدائمة نادرة جدا، ولا يمكن العثور عليها إلا في المواقع ذات الظروف الطبيعية المواتية بشكل استثنائي، مثل عين ملاحة، أو في مناطق سمك السلمون في شمال غرب المحيط الهادئ. في تلك المرحلة كان من الصعب جدا، وفي بعض الحالات من المستحيل، خلق ظروف مماثلة في أماكن أخرى، وبالتالي فقد بقيت الطبيعة هي التي تحدد في النهاية موقع المستوطنات ووسائل العيش. لكن التطورات التي كانت تحدث في ذلك الوقت كانت تمهد الطريق لتحول هائل سيصبح فيه الاستثناء هو القاعدة.

لعبت الأزمات، في كثير من الأحيان في التاريخ، دور المحفز لسيرورات التغيير العميقة التي تتطور تحت السطح. يمكن أن تكون هذه الأزمات داخلية أو خارجية. قبل تطوير الزراعة في الشرق الأدنى، أصبح العالم أكثر برودة بشكل ملحوظ، في عودة إلى الظروف الجليدية المعروفة باسم العصر الجليدي المصغر (Younger Dryas) (حوالي 11.000 – 9.700 عام قبل الميلاد). مع تعطل هجرات القطيع وظهور الأعشاب البرية، أصبح أسلوب حياة الاستقرار مستحيلا لكثير من الشعوب. من الأكيد أن البعض منهم قد عانوا خطر الموت بينما اضطر الكثيرون إلى العودة إلى أسلوب حياة أكثر حركية. لكن التطور السابق، الذي تراكم تدريجيا على مدى آلاف السنين، لم يضع.

عندما هجر البشر المستوطنات المحتضرة أخذوا معهم حبوبهم وزرعوها في مواقع جديدة تماما. ويُعتقد أن إنشاء حقول جديدة والاعتماد الكبير لبعض المجتمعات على زراعة الحبوب، باستخدام منجل الصوان، قد أدى إلى تسريع عملية الانتقاء الطبيعي والاصطناعي الذي أدى في النهاية إلى ظهور قمح مدجّن بالكامل،[28] ومعه تطورت وسائل التغلب على حدود المستوطنات القديمة التي كانت تعتمد على القنص والالتقاط. يمكننا أن نرى هذه السيرورة بوضوح في منطقة أبو هريرة، في سوريا الحالية، حيث تكيف البشر مع المناخ البارد من خلال الزراعة المكثفة للجاودار البري، مما أدى إلى ظهور أقدم حبوب مدجنة حتى الآن، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 10.500 قبل الميلاد.[29]

حجر رحى من منطقة أبو هريرة تم استخدامه لطحن بعض أقدم الحبوب المدجنة في العالم.

منذ حوالي 9500 عام قبل الميلاد، عاد البشر في بلاد الشام وجنوب شرق تركيا إلى حياة الاستقرار، لكن على مستوى أعلى من الناحية النوعية هذه المرة، على أساس الحبوب والحيوانات المدجنة مثل الأغنام والماعز، والتي تغيرت هي أيضا بفعل التدخل الواعي للبشر القناصين الذين تحولوا إلى رعاة. ومع حوالي 8000 عام قبل الميلاد، انتشرت طريقة الحياة الجديدة تلك في جميع أنحاء الشرق الأدنى، وسرعان ما بدأ اعتمادها في أوروبا وجنوب آسيا. نشأت الزراعة المستقرة أيضا في أماكن أخرى بشكل مستقل، بما في ذلك الصين وأجزاء عديدة من إفريقيا والأمريكيتين. أطلق عالم الآثار الماركسي، ف. غوردون تشايلد، على هذه السيرورة اسم ”ثورة العصر الحجري الحديث“.

بالنسبة للأكاديميين البرجوازيين يعتبر وصف أي شيء بأنه ”ثورة“، عملا ماركسيا غير محتمل بالنسبة لكتاب في علم الآثار. ويقترحون، بدلا من ذلك، بأنه يجب الإشارة إلى التدجين وتطوير الزراعة باسم ”انتقال العصر الحجري الحديث“، لأنه كان سيرورة تطورت على مدى فترة طويلة من الزمن. هذه طريقة صبيانية لفهم التاريخ. لقد حدث الانفجار الكمبري (ذلك العصر من التنوع السريع للحياة الحيوانية المعقدة ومتعددة الخلايا) على مدى عشرة ملايين سنة، لكنه رغم ذلك يعتبر انفجارا مقارنة بملايير السنين من التطور شديد البطء الذي سبقه. كانت ثورة العصر الحجري الحديث بمثابة تحول هائل وسريع مشابه من وجهة نظر المجتمع البشري. لقد كان الإنسان العاقل موجودا منذ حوالي 300.000 عام، لكن تلك التطورات حدثت في بضعة آلاف من السنين فقط وكانت ثورية حقا، مما أدى إلى ميلاد طريقة جديدة للحياة، ونمط جديد للإنتاج ، ومعهما مرحلة جديدة في تاريخ الجنس البشري.

دور الأفكار

وهناك اعتراض آخر على مصطلح ثورة العصر الحجري الحديث يهاجم نتائجه المادية. بالنظر إلى تلك السيرورات من مسافة زمنية تزيد عن 10.000 عام، يكون من السهل رؤية التأثير العميق للتطورات التي خلفها العمل البشري والتقنية على كل من الطبيعة والمجتمع. لكن ومثلما تفوح فكرة ”ثورة“ العصر الحجري الحديث برائحة ماركسية أكثر مما تتحمله المؤسسة الأكاديمية اليوم، فإن هذا التأكيد على الأفكار الأساسية للمادية التاريخية أكثر من أن تتحمله العقول ”العلمية“. فعلى سبيل المثال، يجادل أنتوني غيدينز، عالم الاجتماع الذي يقف وراء نظرية ”الطريق الثالث“ لتوني بلير، بأنه نظرا لأن الاستيطان يسبق وصول الزراعة في بعض الأماكن، فإنه لا يمكن اعتبار تطور القوى المنتجة العامل المحدد في ثورة العصر الحجري الحديث، والتاريخ عموما. يكتب غيدينز:

«الحياة الاجتماعية البشرية لا تبدأ ولا تنتهي في الإنتاج. وعندما يطلق مومفورد على الإنسان لقب ”الحيوان صاحب العقل والسيطرة الذاتية والتصميم الذاتي“، وعندما يرى فرانكل في حياة الإنسان ”بحثا عن المعنى“، فإنهما أقرب إلى توفير الأساس للأنثروبولوجيا الفلسفية للثقافة الإنسانية مما كان عليه ماركس».[30]

وقد زُعم مؤخرا أن الموقع المكتشف حديثا نسبيا في غوبيكلي تيبي، بجنوب شرق الأناضول، تركيا الحالية، يقدم المزيد من الأدلة على هذا المفهوم المثالي للتاريخ. يعود تاريخ الموقع إلى 9600 عام قبل الميلاد، في بداية العصر الحجري الحديث، ويتميز بوجود مذابح حجرية كبيرة تشير بوضوح إلى وجود درجة من التخصص ووقت عمل فائض لتكريسه لبناء الموقع. كما أن هناك أيضا الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن هذا الموقع كان قيد الاستخدام على مدار السنة. إلا أن وفرة عظام الحيوانات البرية وغياب الحيوانات المدجنة تشير إلى أن الناس الذين بنوا ذلك ”المعبد“ كانوا يعيشون على القنص والالتقاط. لقد أدى هذا الاكتشاف الرائع إلى فورة من المقالات المبتهجة التي تعلن موت النظرة المادية للتاريخ. وقيل إنه بدلا من اعتبار أن الاستقرار يأتي بفعل تطور الزراعة، أو أي شيء آخر متعلق بالإنتاج، فإن البشر استقروا أولا لأغراض دينية ثم طوروا الزراعة كوسيلة لإطعام المتعبدين. وقد أعلن عالم الآثار الرئيسي في الموقع، كلاوس شميدت، «أعتقد أن ما نتعلمه هو أن الحضارة هي نتاج العقل البشري».[31]

لكن الفكرة القائلة بأن الحضارة هي ”نتاج للعقل“ ليست بذلك العمق الذي يعتقده كاتبها. فالمحرك البخاري هو أيضا نتاج للعقل، وكذلك نظام المصنع. ومنجل الصوان نتاج للعقل. وإذا أراد حتى أكثر الماديين تشددا أن يعد وجبة طعام لنفسه، فإنه يقوم بذلك لأن لديه فكرة القيام بذلك. لكن كل هذا لا يخبرنا بأي شيء على الإطلاق سوى الحقيقة غير المثيرة للجدل بأن كل تلك الأشياء نتاج لبشر واعين.

وعلى حد تعبير إنجلز: «كل ما يحركه الناس يجب أن يمر في أذهانهم؛ لكن الشكل الذي سيتخذه ذلك في العقل سيعتمد إلى حد كبير على الظروف».[32] من الضروري أن نتساءل لماذا اختار هؤلاء الناس، الذين بنوا غوبيكلي تيبي، بناء مكان عبادة كبير ودائم في المقام الأول، ثم لماذا اختاروا اللجوء إلى زراعة القمح لإعالة أنفسهم. لقد كانت الطقوس مهمة طوال العصر الحجري القديم وما بعده باعتبارها وسيلة لفهم العالم الطبيعي والتحكم فيه، ويعود حصاد القمح البري إلى 23.000 عام، وبالتالي لماذا لم يحدث تطور مماثل خلال العصر الجليدي الأخير؟ لا يمكن العثور على تفسير هذا في نهاية المطاف إلا في تطور القوى المنتجة، أي: علاقة البشر بالطبيعة، بوساطة العمل وأدواته وتنظيمه وتقنيته.

لقد تم إعداد وسائل الزراعة الدائمة للمحاصيل والحيوانات المستأنسة داخل مجتمعات القنص والالتقاط القديمة على مدى آلاف السنين قبل بناء غوبيكلي تيبي. وكما سبقت الاشارة فقد تم تتبع ظهور حبوب الجاودار المدجنة حتى 10.500 عام قبل الميلاد. وعلاوة على ذلك فقد كشفت الحفريات الحديثة في الموقع عن أدلة على وجود كل من المباني المحلية[33] واستهلاك الحبوب البرية،[34] وهو ما أغفله أو تجاهله منهج شميدت المثالي. هذا يعني أن غوبيكلي تيبي لم يكن مجرد معبد: لقد كان مستوطنة تحولت في النهاية إلى الزراعة باعتبارها وسيلة للتغلب على حدود الإنتاج القائم على القنص والالتقاط. ولا يعمل هذا إلا على تعزيز الاستنتاج القائل بأن المذابح الرائعة والممارسات الدينية للناس الذين عاشوا هناك كانت لها قاعدة مادية. ومثلما هو حال سكان تل أبو هريرة، الذين تحولوا إلى الزراعة المكثفة للجاودار في مواجهة الشدائد، فإن الثقافة التي خلقت غوبيكلي تيبي تمثل نقطة حاسمة في ثورة العصر الحجري الحديث، حيث تنعكس ضرورة وجود شكل جديد من التنظيم الاجتماعي في التصرفات الواعية للأفراد. هذا هو مسار أي ثورة اجتماعية حقيقية. حيث أن أفكار هؤلاء الناس ورغباتهم ومفاهيمهم الدينية لم تنبثق بشكل سلبي ومباشر من أدواتهم -لقد كانت نتاج عقول البشر الحقيقيين والفاعلين- وكان من المؤكد أن يكون لها تأثير حاسم على الشكل الذي اتخذته هذه السيرورة. لكن المحتوى الحقيقي لهذه السيرورة قد توفر من خلال التغيرات التي حدثت في بيئتهم ومجتمعهم والعمل الذي تأسست عليه: «ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم».[35]

عالم جديد

كتب ماركس في رأس المال: «حقب تاريخ المجتمع، مثلها مثل العصور الجيولوجية، ليست مفصولة عن بعضها البعض بحدود صارمة ومجردة».[36] وفي هذا السياق فقد ظهرت القرى الأولى في العصر الحجري الحديث شبيهة جدا ببعض مستوطنات القناصين والملتقطين التي ظهرت في نهاية العصر الحجري القديم. بل وفي بعض الحالات، كان من الممكن أن تكون هناك مجتمعات في العصر الحجري الحديث متنقلة نسبيا، استقرت مؤقتا لزراعة قطعة أرض، ثم تنتقل إلى قطعة أرض جديدة بعد استنزاف التربة بعد عدة مواسم، مثلما لاحظ مورغان عند الإيروكوا. لقد استمرت أنشطة القنص وصيد الأسماك والالتقاط إلى جانب زراعة الحبوب. ولا بد أن الأمر قد استغرق عدة مئات من السنين قبل أن تصبح التغييرات الأساسية التي تحدث في المجتمع واضحة.

من بين التغييرات التي حدثت هناك زيادة ملحوظة في حجم وعدد المستوطنات. يُعتقد أن متوسط ما كانت تضمه مستوطنة ناتوفيان هو ما بين 100 و150 شخصا، وهو عدد كبير وفقا لمعايير مجتمعات القنص والالتقاط، لكنه صغير مقارنة بمستوطنات العصر الحجري الحديث، التي نشأت منذ 9500 عام قبل الميلاد فصاعدا. يمكن حتى لقرية صغيرة من العصر الحجري الحديث أن تضم حوالي 250 شخصا،[37] أي ضعف متوسط مستوطنة ناتوفيان تقريبا. مستوطنة أريحا، التي هي ربما أقدم مستوطنة حتى الآن، كان يعيش فيها ما يصل إلى 1000 نسمة حوالي 9000 عام قبل الميلاد، أي بعد بضع مئات من السنين فقط على بداية العصر الحجري الحديث. لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا على أساس قفزة هائلة في قوى الإنتاج.

لم تكن مستوطنات الزراعة المستقرة تفضل فقط تركيزا أكبر للسكان، بل لقد عززت أيضا النمو السكاني بشكل عام. هذه الميزة الإنجابية قابلتها إلى حد كبير المعدلات المرتفعة لوفيات الأطفال وانخفاض متوسط العمر المتوقع بشكل عام لمزارعي العصر الحجري الحديث، بسبب اتباع نظام غذائي أضيق وانفجار أمراض لم تكن معروفة من قبل، وهو الجانب المظلم للحياة المستقرة التي تضع أحيانا آلاف الناس والحيوانات قرب بعضهم البعض. ومع ذلك فعلى الرغم من المشاكل التي جاءت مع أسلوب حياة الاستقرار الجديدة، فقد استمر ارتفاع معدل الولادات في خلق مستوطنات زراعية أكبرا حجما وأكثر انتشارا على حساب مجموعات البدو القناصين الملتقطين. في بريطانيا يُعتقد أن المهاجرين القاريين قد أدخلوا الزراعة منذ حوالي 4000 عام قبل الميلاد، ليعوضوا طريقة الحياة القديمة على الجزيرة بأكملها في مدة ألفي عام،[38] وهي فترة قصيرة جدا وفقا لمعايير ما قبل التاريخ.

ومع تغير نمط إنتاج الحياة المادية، تطورت أيضا أشكال أيديولوجية ودينية جديدة. من بين الأمثلة على ذلك ظهور ما يُفسَّر على أنه عبادة الأسلاف، مثل الجماجم المغطاة بالجبس الموجودة في أريحا ودفن الأقارب المتوفين في أرضيات المنازل.[39] إن فكرة بقاء أسلاف المرء مع العائلة، حرفيا داخل المنزل في بعض الأحيان، لحماية أقاربهم الأحياء، مثبتة بشكل جيد في الثقافة الصينية منذ العصور القديمة أيضا. ويتناسب هذا تماما مع الاستمرارية المقصودة للأسرة التي تعمل في نفس الأراضي.

بدأ الانتقال إلى الزراعة المستقرة في التأثير أيضا على تقسيم العمل داخل الأسرة. كان ارتفاع معدل المواليد بشكل كبير يعني أن النساء يقضين وقتا أطول في حمل الأطفال وولادتهم ورعايتهم، مما يعني أنه لم يعد لهن الوقت الكافي للعمل في الحقل. وتشير الدلائل من عدد من مواقع العصر الحجري الحديث إلى أنه في العديد من الأماكن، أدى هذا التطور، إلى جانب ضرورة العمل المكثف والإشراف المستمر الذي تتطلبه الحقول والقطعان، إلى تقسيم أكثر صرامة للمسؤوليات داخل الأسرة.

ومع تزايد أهمية زراعة الحبوب، تزداد أيضا أهمية معالجة القمح والشعير. في موقع تل أبو هريرة المذكور أعلاه، وجدت الهياكل العظمية النسائية مصابة بالتهاب المفاصل في أصابع أقدامهن لأنهن كن يمضين ساعات طويلة منحنيات، وهن يتأرجحن للخلف والأمام، ويستخدمن وزن أجسامهن لطحن الحبوب وتحويلها إلى دقيق.[40] وقد تم اكتشاف تقسيم مماثل للعمل في موقع من العصر الحجري الحديث في الصين، يعود تاريخه إلى 5000-6000 قبل الميلاد، حيث تضم مدافن الذكور ”أدوات حجرية للزراعة والقنص“، في حين أن مقابر الإناث ”تفتقر إلى هذه الأنواع من القطع الأثرية، لكنها تحتوي على أدوات لطحن القمح“.[41] دفعت هذه الأدلة، إلى جانب دراسات أخرى، بالعديد من علماء الأنثروبولوجيا إلى الربط بين صعود الزراعة المستقرة وبين اتجاه النساء إلى أداء ”العمل البيتي“ في المنزل.

لكن هذا ”العمل البيتي“ لم يكن بأي حال من الأحوال ثانويا أو هامشيا مقارنة بعمل الرجال. غالبا ما كانت منازل العصر الحجري الحديث تمتلك أماكن خاصة للنسيج. وعلى الرغم من أن صنع الأدوات عادة ما يتم تصويره على أنه ”عمل الرجال“، فإنه كان يتم أيضا حول البيت أو القرية، وكان في كثير من الحالات يقع على عاتق نساء الأسرة. في الواقع تشير الدراسات الأنثروبولوجية لمجتمع كونسو، وهي مجموعة إثنية زراعية إلى حد كبير، توجد في إثيوبيا، والتي يعتبر دباغو الجلود فيها من آخر الأشخاص في العالم الذين يستخدمون أدوات الصوان على نطاق واسع، إلى أن النساء في هذه المجتمعات هن عادة صناع الأدوات.[42] كان منزل العصر الحجري الحديث بمثابة ورشة عمل مثلما هو مأوى، وتشير الأدلة إلى أن النساء كن في مركزه.

لم يكن التحول في تقسيم العمل داخل الأسرة تلقائيا ولا مطلقا. هناك الكثير من الأدلة على المجتمعات التي يؤدي فيها الرجال والنساء كميات متساوية تقريبا من العمل داخل الأسرة وخارجها، مثلما يؤكد ذلك الموقع الحجري الحديث المهم للغاية في تشاتالهويوك،[43] بتركيا الحالية. كما أنه كانت هناك أيضا العديد من المجتمعات التي شكلت فيها الزراعة اختصاصا للنساء وليس الرجال، مثل مجتمع الإيروكوا الذي درسه مورغان. لذلك سيكون من المبالغة في التبسيط والخطأ إقامة صلة تلقائية وفورية بين الزراعة بشكل عام وبين ميل النساء إلى المزيد من العمل في المنزل. وعلاوة على ذلك لا يمكننا تفسير هذه التغييرات في تقسيم العمل داخل الأسرة بكونها دليلا ثابتا على الاضطهاد المنهجي للنساء والنظام الأبوي الذي صار السمة المميزة لجميع الشعوب ”المتحضرة“ فيما بعد. وبينما كانت النساء تتجهن أكثر فأكثر إلى العمل في المنزل، فإن عملهن كان ذا قيمة عالية في مجتمعهن وكن يتمتعن بنفس المكانة التي يتمتع بها الرجال. وقد تم العثور على العديد من مقابر العصر الحجري الحديث التي تحتوي على عدد متساو من الذكور والإناث، مع عدم وجود تمييز ملحوظ في الثروة أو المكانة، مثل مقبرة ميدهوي كيرن في أوركيني.[44]

إن ما يشير إليه موقع تل أبو هريرة وغيره من مواقع العصر الحجري الحديث هو الظهور المبكر والجنيني لعلاقات جديدة داخل مجتمع العصر الحجري الحديث، والتي كانت تميل إلى وضع النساء في المنزل بشكل أكثر فأكثر انتظاما. هذا التحول في تقسيم العمل لم يؤد في حد ذاته إلى وضع النساء في حالة تبعية أو اضطهاد، لكن وفي سياق المزيد من التطور، ومع تزايد كثافة العمل والإشراف في الإنتاج الزراعي، أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا، ووضع الأساس في نهاية المطاف لتحول أكبر في العلاقات بين الرجال والنساء. لكن هذا لم يكن ليحدث خلال العصر الحجري الحديث نفسه؛ تطلب ذلك ميلاد المجتمع الطبقي قبل أن تتحول هذه التطورات إلى اضطهاد منهجي للنساء.

مشاعة القرية

على الرغم من العلامات الجنينية لبروز اللامساواة في العصر الحجري الحديث، فإن العلاقات الاجتماعية كانت ما تزال مشاعية بطبيعتها، حيث لا نرى سوى أدلة قليلة جدا، إلى منعدمة، على وجود الملكية الخاصة أو الاستغلال الطبقي أو وراثة الثروة. يوضح إنجلز الهياكل الاجتماعية لتلك المجتمعات غير الطبقية في كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة:

«لا جنود ولا درك ولا شرطة ولا نبلاء ولا ملوك ولا حكام ولا محافظين ولا قضاة ولا سجون ولا دعاوى قضائية، كل شيء يأخذ مجراه بسلاسة… تتم العناية بالبيت من قبل عدد من العائلات بشكل مشترك ومشاعي، والأرض ملك للقبيلة، وحدها الحدائق الصغيرة مخصصة مؤقتا للأسر -ومع ذلك ليست هناك حاجة ولو لجزء بسيط من جهازنا الإداري المعقد مع جميع تشعباته. لا يمكن أن يكون هناك أي فقير أو محتاج، فالأسرة الجماعية والعشائر تعرف مسؤولياتها تجاه المسنين والمرضى ومعطوبي الحرب. الجميع متساوون وأحرار، بمن فيهم النساء. لا يوجد مكان بعد للعبيد، ولا وجود، كقاعدة عامة، لإخضاع القبائل الأخرى».[45]

على غرار مورغان، وصف إنجلز هذه المرحلة من تطور المجتمع البشري بـ”البربرية“، التي بدأت بتطور الزراعة وتدجين الحيوانات وصنع الفخار. وبالنسبة للناس الذين كانوا يعيشون في تلك المجتمعات الزراعية المبكرة، والذين احتفظوا بالأخلاق والمعايير الثقافية للمشاعة، كان من غير الوارد التفكير في أي طريقة أخرى للعيش.

من بين الأدلة المهمة التي تشير إلى ذلك هو ظهور مجموعات الدفن، حيث كان يتم دفن جميع الأفراد بشكل جماعي دون اعتبار للتمييز الاجتماعي أو المكانة. يضم موقع ميدهو كيرن في أوركني، المشار إليه أعلاه، ما لا يقل عن 25 فردا مدفونين معا. إن مقبرة مكتظة مثل هذه، مع غرف حجرية متعددة ومنفصلة، لا تعكس غياب الاحترام للأفراد المدفونين بداخله، بل تتوافق مع أخلاق المجتمع الذي كان في حد ذاته مشاعيا.

حتى مستوطنات العصر الحجري الحديث الكبيرة جدا تم تنظيمها على أساس مشاعي. فتشاتالهويوك، المذكورة أعلاه، كانت في أوجها، حوالي 7000 قبل الميلاد، موطنا لما يقدر بنحو 10.000 شخص. كانت تتألف من منازل مكتظة، حيث تعمل كل أسرة كوحدة فردية، مع مدافن تحت أرضية المنزل بدلا من المقابر المشتركة. لكن وعلى الرغم من هذا الاستقلال النسبي للأسرة، فقد أظهرت المنازل اختلافا طفيفا في الحجم، مما يشير إلى وجود القليل جدا من الاختلافات في الثروة أو المكانة، إن وجدت أصلا.

دفعت الطبيعة المتساوية لمجتمع العصر الحجري الحديث بالبعض إلى التشكيك في الصلة بين ثورة العصر الحجري الحديث وصعود المجتمع الطبقي. استمرت العديد من مجتمعات العصر الحجري الحديث لآلاف السنين دون وجود العمل القسري أو الضرائب أو حتى قدر كبير من اللامساواة، وبالتالي إلى أي درجة يمكننا القول إن صعود المجتمع الطبقي كان حتميا أو متأصلا في نمط إنتاج العصر الحجري الحديث؟ لقد شرح ماركس أن التطور الذي يعرفه نمط إنتاج ما يهيئ بالضرورة شروط الإطاحة به بعلاقات جديدة، حيث قال:

«لم يتم أبدا تدمير أي تشكيلة اجتماعية قبل أن تكون جميع القوى المنتجة التي تكفيها قد تطورت، ولا تحل علاقات إنتاج متفوقة جديدة محل العلاقات القديمة قبل أن تنضج الظروف المادية لوجودها في إطار المجتمع القديم».[46]

تكمن حتمية المجتمع الطبقي في حقيقة أن تطور إنتاج العصر الحجري الحديث نفسه قد أعد الظروف التي قام عليها صعود المجتمع الطبقي، أي التقسيم المتزايد التعقيد للعمل في المجتمع، والأهم من ذلك كله نمو فائض الإنتاج. سوف نركز بشكل كبير على كيفية حدوث ذلك في الشرق الأدنى. لا نقول هنا إن التطورات التي حدثت في تلك المنطقة نموذج شامل لصعود جميع المجتمعات الطبقية، لكننا نريد، من خلال تحديد كل المراحل التي مرت منها السيرورة في منطقة واحدة، أن نبرز عناصرها الأساسية.

نمو الفائض

مع استمرار تطور مشاعة العصر الحجري الحديث، ونمو حجمها وقدرتها الإنتاجية، كانت هناك المزيد من الموارد التي يتعين تنظيمها واتخاذ قرارات أكثر تعقيدا. في الواقع يمكن تلخيص تاريخ العصر الحجري الحديث بأكمله في السؤال التالي: ”ماذا نفعل بالفائض؟“.

من بين الطرق التي نظمت بها مجتمعات العصر الحجري الحديث فائض إنتاجها تخزينه للمستقبل. كانت قرى العصر الحجري الحديث، مثل الجرف الأحمر في سوريا،[47] تحتفظ عموما بمرافق تخزين يديرها ويسيطر عليها المجتمع بأكمله. كما أخذ الفائض شكل كمية أكبر من وقت العمل من الممكن تكريسها للقيام بمهام أخرى. فقد خصص سكان أريحا، على سبيل المثال، فائض وقتهم وطاقتهم لتنفيذ مشاريع مجتمعية ضخمة مثل بناء البرج والجدار العظيمين،[48] اللذين يرجع تاريخهما إلى 8000 عام قبل الميلاد. أدى نمو الفائض أيضا إلى زيادة التجارة بين مشاعات العصر الحجري الحديث، التي كانت مكتفية ذاتيا إلى حد كبير، والتي بدأت في وضع الأساس لتقسيم إقليمي للعمل، وترابط المستوطنات في مرحلة لاحقة.[49]

كانت الاستجابة الأكثر أهمية لنمو فائض الإنتاج هي ظهور تقسيم اجتماعي جديد بين العمل الذهني والعضلي، بين الرأس واليد. سمح ارتفاع إنتاجية العمل بتحرير قسم صغير من المجتمع من متطلبات العمل البدني في الحقول. وفر هذا التطور، الذي كان آخر نتاج للعصر الحجري الحديث، الأساس لأولى المجتمعات الطبقية في التاريخ. لذلك فإن تاريخها له أهمية خاصة.

منذ حوالي 7000 عام قبل الميلاد، بدأت شعوب العصر الحجري الحديث في الشرق الأدنى بالانتقال إلى مناطق أخرى أكثر خصوبة، مثل بلاد ما بين النهرين (العراق الحالي)، حيث تطورت في النهاية أولى الدول. يثير هذا التساؤل عن دور البيئة في التطور التاريخي. من الواضح أن بيئتنا الطبيعية مهمة للغاية في ”عملية الأيض بين الإنسان والطبيعة“. في مجتمع ما قبل التاريخ يظهر الكثير من التطور التقني والاجتماعي للبشرية كرد فعل للضغوط البيئية الخارجية. إلا أن هذا ليس سوى جزء من القصة، حيث يلعب نشاط البشر دور البطولة في نهاية المطاف.

كثيرا ما يقال إن الحضارة، أو المجتمع الطبقي، كانت نتاجا للتربة الخصبة المحيطة بنهر دجلة أو الفرات أو النيل أو النهر الأصفر أو نهر السند. لكن إنتاجية تربة بلاد ما بين النهرين كانت لتبقى مجرد احتمال فارغ طالما أن البشر يفتقرون إلى الوسائل لزراعتها. في الفترة من 7000 إلى 6000 عام قبل الميلاد، أصبح جزء كبير من بلاد ما بين النهرين السفلى غير مضياف بسبب المستنقعات المشبعة بالمياه التي غطتها. وعلاوة على ذلك فإن الافتقار إلى المواد المهمة مثل الخشب و(لاحقا) النحاس جعل من الصعب للغاية الاستقرار في أماكن مثل بلاد ما بين النهرين السفلى، دون الوصول إلى شبكات التجارة البعيدة المدى. وقد تم توفير تلك المواد من خلال تطوير قوى الإنتاج خلال العصر الحجري الحديث.

كان استخدام الري موجودا بالفعل في كل من أريحا وتشاتالهويوك باعتباره وسيلة لتكملة الإنتاج. تدهورت تلك المستوطنات، حوالي 7000 قبل الميلاد، لكن التطورات التي تراكمت هناك لم تضع، حيث انتشرت هذه التقنية في نهاية المطاف في سهل ما بين النهرين. تم العثور على أقدم دليل على الزراعة المسقية في ما بين النهرين في تشوغا مامي،[50] ويعود تاريخها إلى حوالي 6000 عام قبل الميلاد. لكن المستوطنة، وثقافة سامراء التي كانت جزءا منها، ما تزال تحتوي على جميع السمات المميزة للعصر الحجري الحديث المبكر. عندما بدأ المستوطنون، الذين يُعتقد أنهم من الهضبة الإيرانية، في تطبيق هذه التقنية الجديدة على المستنقعات فائقة الخصوبة في أسفل بلاد ما بين النهرين، وضع ذلك الأساس لتغيير جذري في التقسيم الاجتماعي للعمل، بلغ ذروته في ميلاد المجتمع الطبقي.

الثورة الحضرية

لم تبدأ الثورة الحضرية في الشرق الأدنى بمستوطنات كبيرة من العصر الحجري الحديث مثل أريحا، بل مع قرى صغيرة، والتي على الرغم من تواضعها في ذلك الوقت، فإنها كانت تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو. تعود بدايات موقع إيريدو، في جنوب العراق، إلى حوالي 5800 عام قبل الميلاد. وما يجعل هذه المستوطنة مهمة ليس فقط حقيقة أنها كانت واحدة من أولى المستوطنات التي استخدمت قنوات الري لتصريف فائض مياه المستنقعات، بل لأنها تحتوي على أول دليل على ”المباني المخصصة حصريا للأنشطة الثقافية“.[51] كانت هذه ”المصليات“، كما يُطلق عليها أحيانا، مظهرا ماديا لحدوث تغيير هائل في العلاقات الاجتماعية، أي: بروز الكهنة.

لا بد أنه كان للري تأثير كبير على حياة ووعي سكان إيريدو الأوائل، لكنه تطلب أيضا تغييرا عميقا في طريقة تنظيمهم للعمل. كان حفر القنوات لا يتطلب فقط عمل العديد من العمال، بل أيضا درجة من التخطيط والتوجيه. لم يكن يمكن تنفيذ هذا العمل بشكل فعال من قبل أسر مستقلة تعمل بمفردها؛ لقد تطلب تعاون عدد كبير نسبيا من العمال تحت إشراف نوع من القيادة.

وكما أشار ماركس في رأس المال: «كل عمل اجتماعي أو مجتمعي مباشر واسع النطاق، يتطلب إلى هذا الحد أو ذاك سلطة توجيهية، من أجل تأمين التنسيق المنسجم لأنشطة الأفراد».[52] ليس من المستغرب أن يكون الكهنة هم أول من لعب هذا الدور. حتى في مجتمعات القنص والالتقاط غالبا ما احتل الشامان، أو غيرهم من القادة الروحيين، موقعا متميزا نسبيا في التقسيم الاجتماعي للعمل، حتى يتمكنوا من تكريس أنفسهم لفهم البيئة الطبيعية للمجتمع. كان هؤلاء الأفراد، الذين لديهم نظرة ثاقبة في أسرار الطبيعة والآلهة، يعتبرون بطبيعة الحال أفضل المرشحين لتأمين بركات الآلهة. لكن حتى الإله نفسه كان نتاجا للتاريخ. إن الاعتقاد بوجود آلهة قوية تتدخل في شؤون البشر، وبالتالي يتوجب عبادتها، نادر جدا بين مجتمعات القنص والالتقاط، ويُعتقد أنه كان غير موجود قبل العصر الحجري الحديث.[53] وفي نهاية المطاف كان مفهوم إله يمثل أعلى ”سلطة توجيهية“ هو نفسه انعكاس أيديولوجي للسيطرة المتزايدة لقسم من المجتمع، ليس فقط على القوى الطبيعية بل وعلى البشر أيضا.

لم يكن هذا التطور نتاجا مقتصرا على ظروف بلاد ما بين النهرين الفريدة. كانت مهمة التنبؤ بفيضانات النيل الحاسمة من اختصاص الكهنة المصريين، والمصدر النهائي لقوتهم. كان كهنة المايا، في شبه جزيرة يوكاتان، مطالبين كذلك بالإشراف على التضحيات والاحتفالات لصالح الصروح المقدسة (المجاري الطبيعية التي تملأ بالمياه الجوفية)، التي كانت المصدر الوحيد للمياه العذبة في منطقة خالية من الأنهار. ويمكننا أيضا أن نرى سيرورة مماثلة تتكشف مع ظهور فئة البراهمة في الهند الفيدية، والتي هي مجموعة استمرت تشكل نخبة اجتماعية لآلاف السنين.

يمثل تميز قسم من المجتمع، يعيش على فائض الإنتاج الذي يخلقه بقية المجتمع ويوجه أعماله، نقطة تحول في تاريخ البشرية. بذلك ينتهي العصر الحجري الحديث في بلاد ما بين النهرين ونرى بداية ما أطلق عليه غوردون تشايلد اسم ”الثورة الحضرية“. ومع ذلك فإنه يجب التأكيد على أن إيريدو في 5800 قبل الميلاد لم يكن بالتأكيد مجتمعا طبقيا؛ إذ بقي كل من الإنتاج والتوزيع شيوعيين بشكل أساسي. كانت السلطة الوحيدة التي يمكن للكهنة الاعتماد عليها هي قبول المجتمع، أو على الأقل غالبية أعضائه، بهم. في جميع الأمثلة المذكورة أعلاه كان الدور الذي لعبته الفئة الكهنوتية في البداية دورا مفيدا للمجتمع بأسره، أي كخدم، وإن ذوي امتيازات، للمشاعة. لكن وفي مرحلة معينة أصبح ذلك الخادم مستبدا.

قدم التنظيم الجديد للعمل الذي وجد في إيريدو مزيدا من التحفيز لتنمية القوى المنتجة. سمحت المساحات الكبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تم إنشاؤها عن طريق الري، بالاستخدام الفعال للمحراث الذي يجره الثور، مما أحدث فرقا هائلا في إنتاجية العمل في ذلك الوقت. كما أدت زيادة إمدادات المياه لهذه الأراضي إلى ظهور التجارب الأولى في التشجير، مع زراعة نخيل التمر.[54] وعلى أساس هذه التطورات ازدهرت ”ثقافة العبيد“، التي سميت كذلك على اسم موقع تل العبيد في العراق، والتي استمرت من 5100 إلى 4000 قبل الميلاد. شهدت هذه الفترة انتشار المستوطنات الزراعية على طول قنوات الري، وكانت كلها تمتلك نمطا مشابها لصناعة الفخار، والذي كان عالي الجودة للغاية. كان للعديد من هذه المستوطنات معبد مركزي، على غرار إيريدو، لكن معابد فترة تل العبيد كانت أكثر فخامة.

يتضح من خلال علم الآثار أن الارتفاع الكبير لفائض الإنتاج، وخاصة الحبوب، كان يساهم ليس فقط في زيادة الثروة وحجم المجتمع ككل، بل وأيضا في الوزن الاجتماعي لجهازه القيادي المركزي. ربما لم يكتسب الكهنة الأفراد الكثير من الثروة لأنفسهم بحلول هذه المرحلة، لكن مؤسسة المعبد تملكت بالتأكيد نسبة أكبر وأكبر من العمل الاجتماعي وفائض إنتاجه. لم يظهر هذا بالضرورة على أنه قطيعة أساسية مع معايير المساواة القديمة. إذ بعد كل شيء، إذا كان الإله الحامي هو الذي وفر بإحسانه الأراضي الجديدة والمحاصيل الوفيرة في المقام الأول، فمن أفضل منه لكي يحصل على فائض الإنتاج كبادرة شكر؟

كما أن الكهنة لم يبددوا ثروة الآلهة. ففي فترة تل العبيد، نجد أدلة على تزايد التخصص في الحرف، وبحلول نهاية تلك الفترة ظهرت فئة من المتخصصين المتفرغين الذين شكلت ورشهم جزءا من المعبد.[55] ومن هذا يمكننا أن نستنتج علاقة التبعية، حيث تم توظيف الحرفيين في المعبد مقابل منتجات مثل الفخار والمشغولات النحاسية والأحجار شبه الكريمة. نرى هنا مرة أخرى علاقات إنتاجية جديدة وهي تتطور داخل رحم النظام القديم.

انتشرت ”ثقافة تل العبيد“ في معظم أنحاء بلاد ما بين النهرين وأبعد من ذلك. إلا أن هذا لم يشكل بأي حال من الأحوال ”إمبراطورية“ موحدة، أو حتى دولة. لا يوجد دليل على أن المستوطنات المختلفة المستوحاة من ”ثقافة تل العبيد“، التي نجدها في جميع أنحاء المنطقة، قد تم غزوها أو احتلالها من قبل مستوطنات تل العبيد الأصلية. والأكثر ترجيحا هو أنه إلى جانب شبكة متطورة بشكل متزايد من التجارة في الفخار والنحاس والسبج (Obsidian حجر بركاني يستخدم في صنع الشفرات الحادة) والأحجار شبه الكريمة وغيرها من السلع التجارية المتخصصة، نشأ تفاعل ثقافي أوثق، حيث ألهمت ثروة المستوطنات مثل إيريدو المجتمعات الأخرى باتباع تقنيات إنتاج مماثلة دون أن ”تحكمها“ لا هي ولا أي كان.

يبدو مجتمع تل العبيد مختلفا جذريا بالفعل عن قرى العصر الحجري الحديث المبكر. إلا أن مجتمع تل العبيد بقي، في عدد من النواحي الأساسية، أقرب في طابعه إلى الشيوعية البدائية منه إلى المجتمع الطبقي. على الرغم من التوزيع غير المتكافئ بشكل متزايد للثروة داخل المجتمع، والقوة المتزايدة للكهنة باعتبارهم حراس الفائض، فقد بقي المجتمع نفسه مستقلا وديمقراطيا وخاليا من العمل القسري. لذلك فإنه يمكن وصف ما سنراه في أواخر فترة تل العبيد بأنه نوع من المجتمع الانتقالي، الذي يحتوي في الوقت نفسه على عناصر قوية من المجتمع الطبقي ومن المجتمع الشيوعي البدائي. ومن العلاقات التي نشأت داخل مجتمع تل العبيد، نشأ أول مجتمع طبقي على الإطلاق، على أساس سيطرة المدينة على القرية، وسيطرة الإنسان على الإنسان: أوروك.

أول مجتمع طبقي

أوروك هي واحدة من أولى الدول في العالم، لا تنافسها في ذلك إلا مصر القديمة. ظهرت مدينة أوروك إلى الوجود من قريتين تنتميان إلى فترة تل عبيد، حوالي 5000 قبل الميلاد. ومثلها مثل المستوطنات الأخرى في تلك الفترة، كانت تتمحور حول مجمعات معابد كبيرة نسبيا: أحدها مخصص لآنو (”السماء“)، إله السماء، والآخر لإينانا (”سيدة السماء“)، إلهة الحب. وبمرور الوقت أدى نمو تلك القرى إلى اندماجها في مدينة واحدة هائلة، والتي كانت بحلول 3100 قبل الميلاد تقريبا موطنا لعدد مذهل من السكان بلغ 40.000 نسمة.

مع نمو أوروك، إلى جانب نمو سكانها من الحرفيين المتخصصين، بدأ الاكتفاء الذاتي القديم، وبالتالي الاستقلال، الذي ميز المشاعة في الانهيار. كان تركيز الإنتاج الحرفي في المراكز الحضرية، مقابل إنتاج الغذاء في القرى يعني أن المستوطنات الكبرى لم تعد تستطيع الاعتماد على سكانها في إنتاج الغذاء، وبالتالي بدأت تأخذ جزءا من فائض الإنتاج من القرى المجاورة.[56] على أساس هذا التحول الهائل في التقسيم الاجتماعي للعمل نشأ أول فصل بين المدينة والريف. وقد اعتبر ماركس هذا الفصل مهما جدا لتطور المجتمع الطبقي وقال إن: «كامل التاريخ الاقتصادي للمجتمع يتلخص في حركة هذا التناقض».[57]

من المحتمل أن يكون الفائض الآتي من القرى قد اتخذ شكل قربان للآلهة التي تسكن في معابد خاصة بها، إلا أنه كان هناك أيضا عنصر ”تعاقدي“ متضمن في العملية. كان المزارعون يحصلون على المنتجات الحرفية والسلع التجارية التي لم يكن من الممكن لهم الحصول عليها لولا ذلك. وفي النهاية تحولت هذه العلاقة من علاقة تكامل وتبادل إلى استغلال صريح، في شكل ”عشور“[58] مستحقة للمعابد في أوروك من القرى المجاورة، وكانت تُدفع عينا بغض النظر عما إذا كان المزارعون قد حصلوا على أي شيء في المقابل، وكانت تنتزع عن طريق القوة إذا لزم الأمر.

بالإضافة إلى فائض الإنتاج، بدأت بيروقراطية المعبد تطالب أيضا بفائض وقت العمل من جماهير السكان. نرى في أوروك تحول الكم إلى كيف، مع التحكم المباشر والاستغلال على نطاق واسع، ليس من خلال الهياكل المشاعية القديمة للقرية والأسرة، بل من خلال طبقة متميزة، تقف في القمة وتنهب المجتمع.

نقطة التحول هذه تتجلى ماديا في الفخار المتبقي من هذه الفترة. فعلى عكس الأواني والمزهريات المصنوعة بإتقان التي تعود إلى ثقافة تل العبيد، صارت أكثر المشغولات الخزفية شيوعا في أوروك عبارة عن أوعية خشنة ”ذات حواف مشطوفة“. لكن هذه لم تكن خطوة إلى الوراء كما قد يبدو؛ لقد كانت أوروك مزدهرة وكان الخزافون منشغلون بصنع أول إنتاج بكميات كبيرة في التاريخ. فباستخدام القوالب المعيارية، صار في مقدور الحرفيين المتخصصين إنتاج الآلاف من تلك الأواني في فترة زمنية قصيرة.

على عكس الأواني والمزهريات المصنوعة بإتقان التي تعود إلى ثقافة تل العبيد، صارت أكثر المشغولات الخزفية شيوعا في أوروك عبارة عن أوعية خشنة ”ذات حواف مشطوفة“./ صورة: Schauschgamuwa

لكن من الذي كان يستخدم تلك الأواني؟ التفسير الأكثر قبولا هو أنها كانت تستخدم لتوزيع حصص الإعالة على مجموعات من عمال ”السخرة“، الذين كانوا، على الأرجح، فلاحين من القرى المجاورة تم تجنيدهم للعمل في مشاريع مثل حفر قنوات الري أو إقامة أسوار المدينة، والقيام بالعمل الموسمي في حقول المعبد.[59] إن العدد الهائل من تلك الأوعية المكتشفة في أوروك، ومواقع أخرى تعود لتلك الفترة، يشهد على حجم القوة العاملة وحجم المشاريع المعنية. من الممكن أنه تم تجنيد عمال من مختلف القرى والمجموعات العائلية، للعمل لصالح أشخاص لا يعرفونهم، في مشاريع من شأنها ألا تمنح أية فائدة مباشرة، أو القليل من الفائدة، لهم أو لعائلاتهم. بدأت علاقات طبقية جديدة، خارج الهياكل المشاعية القديمة، في الظهور.

بدأت التغيرات الحاصلة في علاقات الإنتاج في قاعدة المجتمع في إحداث تغييرات في علاقات الملكية. قبل مرحلة أوروك، كانت جميع الأراضي ملكا للأسرة بشكل جماعي ولا يمكن التخلي عنها. وهذا يعني أنها ظلت دائما في حيازة مشاعة القرية وتحت سيطرتها الجماعية، والتي كانت هي نفسها مكونة من عدة مجموعات أسرية كبيرة، على غرار عشائر الإغريق في العصر الهوميري. ويمكن رؤية الدليل على ملكية هذه العشائر للأرض حتى في وقت لاحق، في فترة الأسرات الحاكمة الأولى. ففي ”عقود“ شراء الحقول، كان على المشتري أن يوزع ”هدايا“ على جميع أفراد الأسرة الممتدة للبائع الفردي، قبل أن يتمكن من الحصول على إذنهم بالتنازل له عن حيازتهم الجماعية.[60] لكن العلاقات الجديدة التي نشأت في المدينة شكلت تهديدا كبيرا لهذا الوضع.

مع نمو أوروك، استمرت أراضي القرية الموجودة مسبقا تدار في ظل نظام الأسرة القديم. إلا أن توسيع مشاريع الري، التي نفذها عمال السخرة تحت إشراف المعبد، أوجد أراض عذراء صالحة للزراعة ليست في ملكية أية قرية أو أسرة. وهذا يعني أنها تقع بشكل طبيعي خارج النظام المشاعي القديم. وبدلا من ذلك صارت تلك الأراضي الجديدة مخصصة للمعبد. وبمرور الوقت تم تخصيص أجزاء من أراضي المعابد تلك لأفراد مقابل الخدمات التي قدموها للمدينة. وبطبيعة الحال كان هؤلاء الأفراد من النخبة الحاكمة. لم تكن هذه المنح على شكل مِلكية مطلقة بل اعتبرت راتبا مؤقتا وقابلا للإلغاء، إلا أنه كان لها، رغم ذلك، تأثير في خلق شكل من أشكال الحيازة الفردية والسيطرة على الأرض، بشكل مستقل عن القرى.

تفكك النظام المشاعي القديم يمكن رؤيته أيضا داخل مدينة أوروك نفسها. لم يكن جميع مواطني أوروك يستفيدون بالتساوي من الفائض المستخلص من القرى. كانت للمعبد سيطرة حصرية على فائض الإنتاج، وخصص حصة متزايدة باستمرار لنفسه. وما لم تستهلكه بيروقراطية المعبد تم تخزينه وتوزيعه وتداوله تحت سيطرتها. ومن ناحية أخرى أدى تفكك نظام الأسرة إلى خلق طبقة دنيا من الناس ليست لديهم وسائل لإعالة أنفسهم. بدأ الضغط المتزايد على القرى لاستخلاص فائض الانتاج في سحق هؤلاء الفلاحين غير القادرين على سداد الديون. وأولئك الذين فشلوا في سداد ديونهم صار من الممكن استعبادهم من قبل دائنيهم، هم وزوجاتهم وأبناؤهم. بدأنا نرى في أواخر فترة أوروك أدلة على تشغيل الأرامل والأيتام بشكل من أشكال العمل العبودي، لإنتاج المنسوجات في ورش ملحقة بالمعبد.[61] بعد ذلك يتم تداول منتجات ورشات العمل هذه، أحيانا عبر مسافات بعيدة، مقابل سلع مطلوبة مثل النحاس والسبج.

هذا المنتج الجديد للـ”الحضارة“ يعطينا أيضا مؤشرا قويا على مدى تدهور وضع النساء في أوروك بحلول ذلك الوقت. ففي المدينة كانت الأجور أو الأراضي تمنح للحرفيين والكهنة وما إلى ذلك، والذين كانوا دائما من الذكور. وكذلك في الريف كانت زراعة الحبوب باستخدام المحراث الذي يجره الثور مهنة خاصة بالذكور فقط. ومع تزايد أهمية هذا الفرع من التقسيم الاجتماعي للعمل تزايدت أيضا مكانة الرجال في المجتمع.

مكانة المرأة بصفتها منتجة على قدم المساواة داخل الأسرة ”انحطت وتحولت إلى العبودية“ صارت ”أمة لشهوة [الرجل] ومجرد أداة لإنتاج الأطفال“،[62] على حد تعبير إنجلز. وقد اعترف بذلك السومريون أنفسهم، ففي ملحمة جلجامش نجد الصياد يخاطب شماش قائلا: “انشري رداءك حتى يتمكن من التمدد عليك، وقومي لهذا البدائي بمهمة جنس النساء”.[63] إن ظهور نظام الإرث من خلال السلالة الذكورية جعل النساء يصرن معتمدات بالكامل على أزواجهن أو أقاربهن الذكور. وإذا مات أزواجهن فإن الخلاص الوحيد الذي يقدمه المعبد لهن هو العمل في الورشات، والقيام ”بعمل النساء“ في المنزل في ظروف مزرية، وذلك لأجل توسيع ثروة الطبقة السائدة. ليس عبثا أن إنجلز أشار إلى أن «أول اضطهاد طبقي يتزامن مع اضطهاد جنس الإناث من قبل جنس الذكور».[64]

إذا نظرنا إلى بدايات ظهور المجتمع الطبقي في أوروك، نجد أنه من الصعب تصديق كيف كان من الممكن التسامح مع مثل ذلك الاغتصاب الهائل. لكنه لم يكن من الممكن تحقيق ذلك بالقوة وحدها. وكما كتب تروتسكي: «يتمثل التبرير التاريخي لكل طبقة سائدة في أن نظام الاستغلال الذي تترأسه يرفع تطور القوى المنتجة إلى مستوى جديد».[65] على أساس ذلك التطور تم رفع مستويات المعيشة والمستوى الثقافي لقطاع كبير من السكان، خاصة في المدن. يمكن رؤية هذا التطور في ميلاد الكتابة والمال، اللذان يشكلان إحدى أهم الابتكارات في تاريخ البشرية.

الكتابة والمال

هناك ترابط وثيق بين تطور المال والكتابة والمجتمع الطبقي. تطورت الكتابة بشكل متزامن إلى حد ما في كل من بلاد ما بين النهرين ومصر، لكن ولدواعي التبسيط سنركز على بلاد ما بين النهرين. بدأت الرموز الطينية، والمعروفة باسم الرموز المحاسبية، في الظهور في إيران الحالية منذ 4000 قبل الميلاد. كان في مقدور شخص ما يحاول حساب ثلاثة خراف أن يصنع ثلاثة قطع [طينية] من ”الأغنام“ ويربطها معا على قطعة من الحبل. وبمرور الوقت، وعندما أصبحت القطعان أكبر، تم اختراع رموز تمثل أعدادا مختلفة من الماشية. غالبا ما كان يتم وضع الرموز المميزة على قطعة من الصلصال ويتم تجفيفها في الموقد.[66] تعكس اللوحات التصويرية التي وجدت في مواقع مثل تل براك في سوريا، والتي تعرض صورا لحيوانات بجوار أرقام، أقصى درجة يمكن أن يتطور إليها استخدام الرموز قبل ظهور نظام كتابة كامل.

في أوروك، تم تطوير نظام كتابة سمح لبيروقراطيي المعبد بتبادل مفاهيم معقدة مع بعضهم البعض، بناء على الصور التوضيحية للفترة السابقة. في البداية ، تم استخدام ذلك لتنظيم الموارد الاقتصادية لأوروك. منذ حوالي 3200 قبل الميلاد، بدأت الكتابة ”المسمارية“ (سميت كذلك في إشارة إلى الشكل الإسفيني لعلاماتها) في الظهور في السجل الأركيولوجي. حوالي 85% من الألواح المسمارية المرتبطة بأوروك هي ذات طبيعة اقتصادية وإدارية. إن وجود نظام كتابة معقد بشكل استثنائي، مثل الكتابة المسمارية، يفترض وجود فئة في المجتمع لديها الوقت لتعلم القراءة والكتابة: الكتبة. إن امتلاك الكتبة لتلك المعرفة ضمن لهم مكانة مهمة بين صفوف الطبقات السائدة في كل من بلاد ما بين النهرين ومصر. وكما جاء في بردية هجاء المهن المصرية القديمة: «لاحظ أنه لا توجد مهنة لا رئيس لها إلا مهنة الكاتب، فهو رئيس نفسه…».[67]

وعلى الرغم من أن الكتابة بدأت بفعل الضرورة الاقتصادية، فقد تم استخدامها بعد ذلك لمجموعة متنوعة من الأغراض. تم استخدام الكتابة المسمارية عبر بلاد ما بين النهرين لآلاف السنين. وفي النهاية تم تسجيل أقدم مؤلفات الأدب والشعر، مثل ملحمة جلجامش الشهيرة، وترنيمة الحوريين لنيكال، وهي أقدم أغنية معروفة في العالم، وقوانين حمورابي، كلها بالخط المسماري. وبهذا المعنى فإن كل شاعر بداخله ”بقايا“ المحاسب.

ومثلما أدى نمو الفائض وبيروقراطية المعبد إلى خلق حاجة اجتماعية لتوصيل المعلومات من خلال الكتابة، فإن التخصص المتزايد والاعتماد المتبادل داخل المجتمع قد استلزم التبادل المستمر لمجموعة تزداد تنوعا من المنتجات. في أوروك، تمت إدارة هذه المبادلات من قبل المعبد أساسا. وعلى سبيل المثال فقد كان في إمكان الخزفي، الذي ينتج أوعية ذات حافة مشطوفة، أن يتوقع أن يحصل من المعبد على حصص كافية من الشعير، والتي كانت تُؤخذ كعشر من القرى.

عملية التوزيع التي كان المعبد يقوم بها تجاوزت من حيث حجمها الهائل وتعقيدها حدود المبادلات الشخصية التي كانت شائعة خلال العصر الحجري الحديث. ولذلك صار من الضروري وجود نظام قياس أكثر موضوعية. كانت أوزان الفضة تقاس بالحبوب والشيكل والمينا والطالن. تم استخدام هذا النظام بعد ذلك لإنشاء وحدات حساب، والتي سمحت لبيروقراطيي المعبد بمقارنة قيم مختلف السلع التي كانت تمر عبر متاجرهم، مما أدى إلى ظهور النقود في أبكر أشكالها: ”مقياس عام للقيمة“.[68] في البداية لعب كل من كمية الشعير وأوزان المعادن الثمينة هذا الدور: كان 300 لتر من الشعير يساوي شيكل فضي واحد. من شبه المؤكد أن هذه الأشكال المبكرة من النقود لم تكن لتتداول بين السكان كعملة أو نقود. في الواقع كانت هذه الكميات من الشعير والفضة مقاييس ملموسة لذلك الحساب التجريدي للقيمة الذي يتم إجراؤه داخل المعبد. لكن المال، مثله مثل الكتابة، لم يكن من الممكن أن يستمر مقتصرا على بيروقراطي المعبد إلى الأبد. كان من المقرر له أن يلعب دورا أكبر في تاريخ الحضارة: يمكن للعملة والائتمان، وجميع الأبراج اللامعة لنظام التمويل العالي في وقتنا الحالي، أن تستمد جذورها من تلك الأوزان المتواضعة من الفضة وحصص الشعير.

تم أيضا توحيد قياس الوقت، باستخدام نظام العد الستيني، الذي أسفر بشكل مثير للإعجاب عن سنة من 12 شهرا و360 يوما. ويعود الفضل لهذا النظام أيضا في ابتكار ساعاتنا التي تحتوي على 60 دقيقة. وبالمثل فقد تم إدخال مقياس موحد للمسافة للمساعدة في تخطيط الأراضي الزراعية وقنوات الري. كل هذه الابتكارات، التي أشار إليها أرسطو ببراعة، ارتبطت ارتباطا مباشرا بتحرير الكهنة والكتبة من العمل اليدوي، وقدمت دفعة هائلة لقوة الفكر العلمي، وأوجدت أوائل علماء الفلك والرياضيات.

ظهور الدولة

لدينا أدلة وافرة على أنه بحلول عام 3100 قبل الميلاد وجدت طبقة من الكهنة والكتبة، مرتبطون بالمعبد، ويمتلكون سيطرة حصرية على إنتاج وتوزيع ثروة المجتمع، وبدأوا يأمنون لأنفسهم احتياطيا موروثا من الثروة الخاصة. يمكننا أن نرى أيضا أن هذه الطبقة كانت قد بدأت تصير مدركة تماما لذاتها، بمعنى أنها رأت نفسها منفصلة عن بقية المجتمع ومتفوقة عليه ونشرت أيديولوجية حكم تعكس مصالحها.

ومن السمات الأخرى لظهور طبقة سائدة جديدة في أوروك، هو ظهور ”الملوك الكهنة“ الأوائل الذين ظهروا في التماثيل وتصميمات الأختام الطينية التي تعود إلى تلك الفترة. لا توجد دلائل يمكن التحقق منها تاريخيا أو أعمال مسجلة يمكن ربطها بشكل موثوق بهؤلاء الحكام المجهولين. وحتى لقب ”الكاهن الملك“ هو تسمية خاطئة، لأن أول لقب يمكن أن نجده لحاكم أوروك هو إن (En)، ويعني ببساطة ”رئيس الكهنة“. أما سؤال ما إذا كان من الممكن اعتبار هؤلاء الملوك أنهم حقا رؤساء دول بالمعنى الكامل للكلمة فهو أمر مفتوح للنقاش. ومع ذلك فإنه يمكننا أن نكون على يقين من أن ظهور هؤلاء ”الملوك الكهنة“ يمثل تحولا نوعيا إضافيا في مسار تفكك النظام الاجتماعي المشاعي القديم، وبداية شكل جديد من التنظيم السياسي.

مع الزيادة الهائلة في فائض الإنتاج، وتركيزه في المعابد، أصبح من الضروري بشكل متزايد لمدن مثل أوروك أن تبني الجدران وتنظم شكلا من أشكال القوة العسكرية، من أجل صد غارات القبائل البدوية من الرعاة أو حتى المدن المعادية. إلا أن ذلك التنظيم العسكري تطلب قائدا. وتشير الأختام الطينية التي تعود إلى ذلك الوقت إلى أن هذا الدور قد تم إنجازه من قبل الكهنة الملوك في أوروك ولاحقا الملوك السومريين.[69]

وتحت الملك كان يوجد هناك أيضا مجلس جماعي، أونكين (unkin). ومع ذلك فإن ذلك لم يكن مجرد استمرار للتنظيم المشاعي القديم. كانت المجالس القروية القديمة هيئات لصنع القرار تحل القضايا بين الأسر التي تكون القرية. وعلى النقيض من ذلك فإن الدولة الناشئة، أو الدولة البدائية، طالبت بالسلطة المطلقة ليس فقط على المدينة التي يقيم فيها الكاهن الملك، بل أيضا على الأراضي المحيطة بها. يمكن للمجلس أن يقدم النصح، مثل مجلس ”حكماء“ ملحمة جلجامش، الذين حذروا الملك المتهور قبل صراعه مع العملاق، هومبابا.[70] لكن في النهاية كان الكاهن-الملك مسؤولا فقط أمام الإله الذي يحمي المدينة، وفي الواقع أمام الطبقة السائدة التي كان يحكم لصالحها.

بعد فترة وجيزة من صعود الملوك الكهنة، مرت أوروك بفترة أزمة وانهيار، إيذانا بنهاية ما يسمى بـ”التمدن الأول“. بعد 3100 قبل الميلاد حدث ليس فقط ”تراجع كبير“[71] لثقافة أوروك في السجلات الأركيولوجية، بل أيضا تدهور دائم، وحتى اختفاء تام، لمدن أخرى في المنطقة، التي نشأت جنبا إلى جنب مع أوروك طوال الألفية الرابعة قبل الميلاد. وعلى سبيل المثال فقد وجدنا في موقع أرسلانتيب، بشمال بلاد ما بين النهرين، أدلة على أن مجمع المعبد الكبير في المدينة قد دمر بالنيران ولم يُعد بناؤه مطلقا.[72]

الأدلة نادرة للغاية لتقديم تفسير واحد نهائي لذلك الانهيار الواسع الانتشار. من بين العوامل المحتملة هناك تأثير الجفاف أو تأثير الإفراط في الزراعة، لكن من المحتمل أيضا أن تلعب العوامل الاجتماعية الأخرى دورا مهما، بل وحتى حاسما. وكما يمكن أن نرى عبر تاريخ المجتمع الطبقي، بما في ذلك عصرنا الحالي، فإن الطبقة السائدة تميل إلى إلقاء عبء أي أزمة على كاهل المنتجين المباشرين. عندما كان الإنتاج يتوسع، كان من الممكن، إلى حد ما، اخفاء التناقضات الطبقية الجديدة في المجتمع، لكن مع انخفاض الإنتاج الزراعي، من المحتمل أن يكون الصراع بين قرى الفلاحين وبين الطبقة السائدة في المدن قد انفجر بشكل صارخ .

يشير ماريو ليفيراني، في كتابه ”الشرق الأدنى القديم“، بأن تدمير المعبد في أرسلانتيب بالنار يشير إلى اندلاع صراع عنيف. لكن ما يمكن قوله بشكل يقيني هو أنه قد تم استبداله بعدد قليل من المنازل البسيطة، دون عودة إلى هيكل معبد مركزي. ومن المحتمل أن يكون قد نشب صراع مماثل في أراضي أوروك، حيث قاومت القرى سعي المعبد إلى الاستيلاء على فائض الإنتاج، أو أنها حاولت حتى الانفصال تماما.

بعد أزمة نهاية الألفية الرابعة، دخل هيكل جديد كليا السجل الأركيولوجي، وهو القصر. كانت أوروك والمستوطنات المشابهة لها مركزة حول مجمعات المعابد، التي استولت على الفائض بأكمله وسيطرت عليه. أما المستوطنات اللاحقة، مثل جمدت نصر، فقد كانت تمتلك معبدا ومجمعا للقصر، مع مخازن وورشات عمل، على غرار معابد فترة أوروك.[73]

وهكذا فقد كان القصر، إ غال (e-gal) (أي ”المنزل الكبير“)، بمثابة مركز إنتاجي بالإضافة إلى كونه مركزا إداريا، وكان مقر إقامة للوغال (lugal) (حرفيا ”الرجل الكبير“). ومن هذه النقطة فصاعدا ظهرت الدولة بالمعنى الكامل للكلمة.

دور القوة

تشير الأزمة التي حدثت في أوروك، والانهيار الكامل في مواقع أخرى مثل أرسلانتيب، إلى أن الحكم المباشر للكهنة، وعلى الرغم من قوتهم الأيديولوجية الكبيرة، قد افتقر إلى القوة الغاشمة المطلوبة للسيطرة على السكان الخاضعين إذا دعت الحاجة لذلك. كانت الجيوش الأولى أقرب إلى مجرد أناس مسلحين تم تجنيدهم للخدمة العسكرية. لكن إذا تمرد هؤلاء الناس أنفسهم، فلن يكون لدى الكهنة من يعتمدون عليه. ما كان مطلوبا لاستمرار العلاقات الطبقية هو وجود قوة دائمة من «العاملين المتفرغين والمتخصصين في الأنشطة العسكرية»،[74] المنفصلين عن عموم السكان، ليس فقط لحماية المدينة من الأعداء الخارجيين، بل وكذلك للدفاع عن الطبقة السائدة ضد الجماهير المضطهَدة. ستصبح هذه ”المجموعة الخاصة من الرجال المسلحين“ دولة، وعلى رأسها ”الرجل الكبير“. كما يوضح إنجلز:

»وعليه فإن الدولة ليست بأي شكل من الأشكال سلطة مفروضة على المجتمع من خارجه؛ كما أنها ليست ”حقيقة الفكرة الأخلاقية“… بل هي، بالأحرى، نتاج للمجتمع عند طور معين من أطوار نموه؛ إنها الاعتراف بأن هذا المجتمع قد تورط في تناقض ذاتي غير قابل للحل وأنه انقسم بعداوات لا يمكن التوفيق بينها وصار عاجزا عن القضاء عليها. لكن لكي لا تستهلك هذه التناقضات، وهذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتضاربة، نفسها والمجتمع في صراع غير مثمر، صار من الضروري وجود سلطة، تبدو فوق المجتمع، لتهدئة الصراع وإبقائه ضمن حدود ”النظام“؛ وهذه السلطة، التي نشأت من المجتمع، لكنها تضع نفسها فوقه وتنفصل عنه بشكل متزايد، هي الدولة».[75]

لكن وعلى عكس التفسير الذي قدمه إنجلز، جادل المنظرون اللاسلطويون، في كثير من الأحيان، بأن الدولة هي أصل كل الشرور، بما في ذلك المجتمع الطبقي واللامساواة والمال، والتي كلها نشأت بطريقة ما على أساس العنف المنظم للملوك والدول. يجادل ديفيد غريبر، على سبيل المثال، بأن: «الأصول الحقيقية للمال تكمن في الجريمة والتعويضات والحرب والعبودية والشرف والديون».[76] لكن هذا يتناقض بوضوح مع السجل الأركيولوجي، الذي يؤكد فكرة إنجلز.

الشيء الصحيح في موقف اللاسلطويين بشأن الدولة هو ارتباطها الوثيق بالمجتمع الطبقي. تظهر تجربة أوروك أنه لا يمكن لأي مجتمع طبقي أن يعيش لفترة طويلة بدون دولة تحميه وتنظمه. لكن تفسير وجود الاستغلال الطبقي على أنه نتاج للدولة يعني وضع العربة أمام الحصان. إذا لم ننظر إلى الدولة على أنها شكل من أشكال العنف أو السيطرة، سنجعل الدولة أبدية وعديمة المعنى، إلا أن دراسة الدول القديمة يوضح أن المجتمع الطبقي كان بالفعل في طور التكوين عندما ظهر الملوك الحقيقيون الأوائل وظهرت الدول الأولى.

حقيقة أن قيام المجتمع الطبقي قد تطلب في كل مكان ظهور الدولة، تعكس فقط واقع أن القضاء النهائي على العلاقات المشاعية القديمة، والذي تم التحضير له على مدى آلاف السنين، لم يكن من الممكن تحقيقه بطريقة سلمية وتدريجية. استمرت شريحة كبيرة من المجتمع تتعارض مصالحها بشكل مباشر مع علاقات الاستغلال الجديدة التي بدأت في الظهور. وفي الوقت نفسه كان من الواضح أن هناك قطاعات مؤثرة في المجتمع قد بدأت تربح الكثير من النظام الجديد. تسبب هذا الوضع في اندلاع صراع كان من المحتمل أن يؤدي، عند نقطة معينة، إلى تقسيم المجتمع بأسره إلى معسكرات متعارضة، في صراع لا يمكن حسمه في النهاية إلا بالقوة: «القوة هي مولدة كل مجتمع قديم حامل بمجتمع جديد. إنها نفسها قوة اقتصادية».[77]

تطور اجتماعي مركب وغير متكافئ

تقدم سيرورة تكون الدولة في بلاد ما بين النهرين مثالا رائعا على كيفية تطور المجتمع الطبقي من مجتمع مشاعي من العصر الحجري الحديث. أدى ذلك بغوردون تشايلد إلى وضع قائمة ”بالسمات“ المهمة التي اكتشفها في تلك المجتمعات الطبقية المبكرة، بما في ذلك «الحرفيين المتخصصين المتفرغين وعمال النقل والتجار والمسؤولين والكهنة»، واستخلاص الفائض والكتابة و«تنظيم دولة قائمة على الاستيطان وليس على القرابة».[78]

قام العديد من نقاد تشايلد بتحريف وصفه القيم لواحدة من أهم السيرورات في تاريخ البشرية بتحويلهم إياها إلى ما يشبه ”الوصفة“ لكيفية تشكل الدول، حيث تصير الدولة جهازا يظهر في أي مجتمع يحتوي على مدن إضافة إلى جميع السمات المذكورة أعلاه. ونتيجة لذلك يزعمون أن التحليل الماركسي للدولة تحليل متعسف للغاية، ولا ينطبق إلا على بلاد ما بين النهرين. إلا أن هذا مجرد افتراء. يفهم الماركسيون أن مجتمعات الدولة ليست مجرد قائمة من السمات. فهناك حضارات، مثل الإنكا، لم تطور الكتابة أبدا؛ وغيرها، مثل مصر القديمة، حيث لعبت المدن دورا اقتصاديا أقل أهمية. وبدلا من تصنيف المجتمعات بطريقة تجريبية وتصنيفية، بناء على سماتها السطحية، من الضروري النظر في أصلها وتطورها وعلاقتها بالمجتمعات الأخرى المعاصرة لها.

في كتابه رأس المال، يتحدث ماركس بإسهاب عن تطور الرأسمالية في إنجلترا، حيث اتخذت الرأسمالية ”شكلها الكلاسيكي“،[79] مع إشارات عابرة فقط إلى البلدان الأخرى. لكنه، في الوقت نفسه، لم يقل إن الشكل الدقيق الذي حدثت به السيرورة في إنجلترا هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحدث بها في كل مكان. إن ما جعل من إنجلترا البلد الكلاسيكي للتطور الرأسمالي هو ما جعلها فريدة أيضا. حقيقة أنها كانت أول بلد طور اقتصادا رأسماليا من مجتمع إقطاعي، يعني أن السيرورة امتدت على مدى مئات السنين والعديد من الأشكال الوسيطة والانتقالية. سمح ذلك بإجراء دراسة دقيقة للسيرورات العامة العميقة التي حدثت ليس في إنجلترا فقط، بل وكذلك في عدد من البلدان الأخرى. لكن هذا لا يعني أنه كان على كل بلد أن يمر بمرحلة إنتاج الصوف للتسويق، تليها مرحلة المانيفاكتوراة، ثم، أخيرا، نظام المصنع، من أجل تطوير الرأسمالية.

يمكن قول الشيء نفسه عما يسمى بالدول ”البكر“، في سومر ومصر والصين على سبيل المثال. كانت تلك المجتمعات الطبقية المبكرة أبعد ما تكون عن ”بكر“، إذ كانت ”فوضوية“ ومتناقضة للغاية، وتحمل طابع العلاقات المشاعية السابقة. والدول التي نشأت بعد ذلك وتحت تأثير هذه الحضارات، فعلت ذلك بسرعة أكبر بكثير وبدون الكثير من بقايا ما قبل التاريخ، التي يمكن العثور عليها في أوروك على سبيل المثال. تمكنت الدول المدن السومرية، التي تطورت فيما بعد، مثل أور، أن تقفز فوق سابقيها. هذه الظاهرة موثقة على نطاق واسع عبر التاريخ، بما في ذلك في تاريخ تطور الرأسمالية، حيث أن امتياز كونك أول من يتطور سرعان ما يُتجاوز من خلال ”امتياز التخلف“، حيث يمكن للمجتمعات الأكثر تخلفا اقتصاديا أن تتطور بشكل أسرع وأكثر عقلانية من خلال الاعتماد على إنجازات منافسيها الأكثر تقدما.

قام إنجلز بوصف سيرورة مماثلة في كتابه ”أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة“. حيث وضح أن أصول الدولة الأثينية يمكن إرجاعها إلى الاضطرابات الاجتماعية الهائلة التي سببها تأثير الملكية الخاصة والعبودية والمال، والتي تطورت جميعها في أماكن أخرى. وفي ظل هذه الظروف، صعد المجتمع الطبقي الأثيني في فترة أقصر بكثير مما حدث في أوروك، كما أنه اتخذ شكلا مختلفا تماما، بدون بيروقراطية معبد مركزي أو ضرائب كوسيلة أساسية للحصول على فائض الإنتاج. كان مجتمعا قائما على نمط إنتاج مختلف نوعيا، يتميز بمستوى أعلى من الملكية الخاصة، ومعه العبودية، وذلك على وجه التحديد لأنه ظهر لاحقا، على أساس العصر الحديدي، مقابل تقنيات العصر البرونزي، وفي بيئة مختلفة مقارنة بسومر ومصر.

غالبا ما يتم اتهام الماركسيين بأنهم يطبقون نموذجا صارما لتطور المجتمعات الطبقية. ومع ذلك، فإنه إذا استخدمنا الطريقة الماركسية بشكل صحيح لتحليل صعود الدولة، يمكننا أن نرى أن العكس هو الصحيح. القانون الحديدي للمادية التاريخية هو أن التفاعل المستمر بين المجتمعات في مراحل مختلفة ينتج بالضرورة قفزات وتنوعا في التطور الاجتماعي: وهي ظاهرة أطلق عليها ليون تروتسكي اسم ”التطور المركب وغير المتكافئ“ .

فمهما كانت الاختلافات الموجودة بين بلاد ما بين النهرين ومصر، وبين الموريين والمايا، أو الإغريق والرومان، فإن السيرورة التي يقوم عليها تطور تلك الدول هي نفسها. ففي جميع الأحوال يؤدي تطور قوى الإنتاج إلى إنتاج فائض، والذي بدوره يسمح لمجموعة من الناس بالعيش على حساب نتاج عمل الآخرين. وفي سياق التطور، تتطور تلك المجموعة إلى طبقة لها مصالحها الخاصة المناقضة لمصالح بقية المجتمع. عندها، إما بسبب الضغط الخارجي، أو بسبب التناقضات الداخلية لذلك المجتمع الطبقي الجديد (وعادة كلا السببين)، تظهر الدولة، التي تمثل، في نهاية المطاف، مصالح تلك الطبقة، وترفع نفسها فوق بقية المجتمع كوصي على ”النظام“، أي استقرار واستمرار علاقات الإنتاج القائمة. يمكن لهذه السيرورة أن تحدث على مدار آلاف السنين أو في فترة زمنية قصيرة جدا، ويمكنها أن تتخذ عدة أشكال. لكن الدرس الأكثر أهمية هو أن تطور الدولة ينتج بشكل أساسي عن تطور الطبقات الاجتماعية والتناقضات التي تنبع من ذلك.

دور الفرد

لكن هذا لا يعني أن الدولة والطبقات تتطور تلقائيا في كل مجتمع تكون فيه الظروف الاقتصادية الأساسية قد بدأت تتشكل. يمكن أن تتعرض هذه السيرورة للانقطاع أو التشتت أو الإبطاء أو التقهقر، بفعل الأحداث التاريخية الواقعية، ولا سيما مسار الصراع الطبقي الناشئ داخل المجتمع المذكور. يوضح ماركس في كتاب العائلة المقدسة أن:

«التاريخ لا يفعل شيئا، إنه ”لا يمتلك ثروة هائلة“ و”لا يخوض أي معارك“. إنه الإنسان، الحقيقي، الإنسان الحي، هو الذي يفعل كل ذلك، ويمتلك ويحارب؛ ”التاريخ“ ليس، ولم يكن، شخصا منفصلا، يستخدم الإنسان وسيلة لتحقيق أهدافه الخاصة؛ التاريخ ليس سوى نشاط الإنسان في سعيه وراء غاياته».[80]

يمكن للأفراد أن يلعبوا دورا حاسما للغاية في تشكيل الدول الأولى، تماما مثلما يفعلون في الصراع الطبقي الحديث. المفهوم الشائع في الأركيولوجيا لشرح ظهور الدول الأولى هو ”مبدأ العظمة“. ويجادل أصحاب هذا الرأي بأنه خلال الانتقال من سيطرة الزعيم إلى الدولة، يلعب الأفراد ”العظماء“، في سعيهم لزيادة سلطتهم الخاصة، دورا حاسما في تشكيل الدول المبكرة. تنظر هذه الفكرة إلى التاريخ على أنه نتاج ”للرجال العظماء“، وتصور تصرفات وشخصيات الأفراد العظماء على أنها عامل مستقل ومحرك في تاريخ المجتمع. لكن من خلال المقاربة المادية لتشكل الدولة، يصير من الممكن وضع هؤلاء الرجال العظماء في مكانهم الحقيقي. يتضح هذا بشكل أكبر في سيرورة تشكل الدولة المصرية، إذ بالتركيز على الطقوس الجنائزية المتقنة والمدافن الملكية نتمكن من معرفة قبور الملوك الأكثر ثراء.

يمكننا أن نرى في رسومات نارمر، الملك الذي وحد مصر العليا والسفلى، أن سيرورة تشكيل الدولة لم تكن تلقائية على الإطلاق. تُظهِر لوحة نارمر، التي تقدم واحدة من أقدم الصور المعروفة لأي ملك في التاريخ، نارمر مرتديا تاج مصر العليا والصولجان في يده، وهو يخضع أحد سكان مصر السفلى ويجبره على الاستسلام له. لم يرث الملوك الأوائل دولة جاهزة، بل كان عليهم بناؤها باستعمال القوة.

لو أن نارمر كان قائدا جبانا وغير كفء، لكان من المحتمل ألا يتخذ تشكيل الدولة المصرية القديمة نفس الشكل. وبهذا المعنى فإن لشخصية الأفراد وأفعالهم دور حاسم، إذ أن وقوع الأحداث بالطريقة التي وقعت بها أم بطريقة أخرى، يعتمد على الأشخاص الذين يقومون بها. لكن التاريخ قد عرف دائما وجود أفراد يتمتعون بالكاريزما والطموح. والسؤال الذي يجب على أي شخص يرغب في فهم سبب نشوء الدول أن يجيب عنه هو: لماذا، في تلك المرحلة بالذات، كان هؤلاء الأفراد قادرين على تحقيق أهدافهم بتلك الطريقة التاريخية الحاسمة.

ربما كان أفراد مثل نارمر مصر، أو جاغوار زابوتيك، أو لوغالس سومر، يتصرفون وفق مصلحتهم الخاصة، إلا أنهم عكسوا أيضا الضرورة الكامنة التي كانت موجودة في مجتمع طبقي تمزقه تناقضاته الخاصة. وعلى حد تعبير بليخانوف فإن:

«الرجل العظيم عظيم ليس لأن صفاته الشخصية تعطي سمات فردية للأحداث التاريخية العظيمة، بل لأنه يمتلك صفات تجعله أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية العظيمة في عصره، والتي نشأت نتيجة لأسباب عامة وخاصة».[81]

”الرجال العظماء“ الأوائل، مثل بناة المعبد في غوبيكلي تيبي والمستوطنين من العصر الحجري الحديث الذين جففوا مستنقعات سومر، كانوا أفرادا صنعوا التاريخ بأفعالهم وقدراتهم. لكنهم لم يصنعوه من لا شيء. فإذا بدت رؤيتهم وطموحاتهم قد غيّرت المجتمع من خلال قوة الإرادة المطلقة وحدها، فذلك لأن تلك الرؤية كشفت عن صورة لمستقبل يتم إعداده بما هو أكبر من إرادة أي فرد.

في فجر المجتمع الطبقي، كانت الإطاحة بالمجتمع المشاعي وتشكيل الدول من ”الاحتياجات الاجتماعية العظيمة“ في ذلك العصر. كان لابد من إيجاد حل للأزمة التي اندلعت في المجتمع، وقد تم إيجادها في ميلاد الدولة، حيث لعبت تصرفات القادة مثل نارمر دورا مهما. إن الخطأ الذي ارتكبه المؤرخون والأركيولوجيون هو اعتبار الفاعلية الفردية والضرورة التاريخية مسألتان متعارضتان، في حين أنهما في الواقع متحدان في كل حدث تاريخي. فبالضبط من خلال صراع الإرادات الفردية، التي لا تعد ولا تحصى، تفرض الضرورة التاريخية نفسها.

دفاعا عن التقدم

بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها مزارعو العصر الحجري الحديث والاستغلال الذي عانى منه الكثير من أحفادهم في ظل المجتمع الطبقي، يتساءل البعض عما إذا كان بإمكاننا حتى أن نصف هذا التطور بأنه ”تقدم“ أصلا. من المؤكد أن الأسطورة الليبرالية عن ”العقد الاجتماعي“ المستنير، الذي تعيش في ظله البشرية جمعاء حياة أكثر سلاما وازدهارا، هو فكرة خاطئة بشكل واضح. لقد كانت حياة الفلاح السومري على الأرجح ”قذرة ووحشية وقصيرة“ مثلها مثل حياة أسلافه في العصر الحجري الحديث. ولا يمكن اعتبار التقدم على أنه نوع من السمو الأخلاقي، بالنظر إلى استعباد النساء في ظل المجتمع الطبقي. المفهوم الوحيد للتقدم الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك التطور الواضح الذي حدث على مر العصور، دون السقوط في مجموعة من التناقضات الذاتية، هو تطور القوى المنتجة، أي: سيطرة الإنسانية على قوى الطبيعة وعلى تطورنا الاجتماعي.

إذا كنا نعني بالتقدم حدوث تحسين في جميع مجالات الحياة لصالح الجميع، سنكون بالتأكيد عاجزين عن إيجاد أي تقدم حقيقي كبير في تاريخ البشرية منذ نهاية العصر الجليدي الأخير وما بعده. لكن وبالرغم من ذلك فإن تقدم البشرية جمعاء في تلك المرحلة واقع لا لبس فيه. إذ ما بين 5000 و2000 قبل الميلاد، زاد عدد سكان العالم خمسة أضعاف، من ما يقدر بـ 5 ملايين إلى 25 مليون نسمة.[82] يقدّر ليفيراني أن صعود الدويلات المدن الأولى قد تزامن مع ارتفاع الإنتاج بمقدار عشرة أضعاف، مقارنة بمستويات العصر الحجري الحديث.[83] هذا الارتفاع في الإنتاجية، الذي يشمل الاكتشافات في العلوم والرياضيات والفن التي ما زلنا نستخدمها حتى اليوم، قد تحقق في ظل علاقات كانت أكثر تفاوتا وقمعية، وعملت فقط على تقوية تلك العلاقات. ويمكن قول الشيء نفسه عن صعود الرأسمالية. إن ما جعل كلا من نهوض المجتمع الطبقي ونهوض الرأسمالية حدثين تقدميين ليس تفوقهما الأخلاقي المجرد، بل ضرورتهما الملموسة باعتبارهما مراحل في تطور القوى المنتجة، أي باعتبارهما الشكل الوحيد الذي يمكن أن يحدث ضمنه مزيد من التطور.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن الاستغلال الطبقي والقمع بأشكال مختلفة كانا في وقت من الأوقات جزءا ضروريا من التطور الاجتماعي، لا يعني أنه يجب أن يكونا كذلك إلى الأبد. كانت الشيوعية البدائية ضرورية وحتمية، ومع ذلك فقد تم إسقاطها بشكل حتمي كذلك. بأي حق يمكن للمجتمع الطبقي أن يدعي أنه التعبير النهائي والمطلق عن الطبيعة البشرية، وأنه الغاية النهائية للتاريخ كله؟ في التاريخ كما في الطبيعة ”كل ما هو موجود محكوم عليه بالهلاك“؛ وما كان يمثل طريقا للمضي قدما من أجل التطور، محكوم عليه في نهاية المطاف بالسقوط بفعل ذلك التطور نفسه.

كل مكسب نحققه في كفاحنا من أجل البقاء يؤدي بالضرورة إلى ظهور عقبات وتهديدات خاصة به، يجب الكفاح ضدها من أجل تحقيق مزيد من التقدم. وهذا هو الحال بشكل خاص في ظل المجتمع الطبقي، حيث «كل خطوة إلى الأمام هي أيضا خطوة إلى الوراء نسبيا، حيث يتحقق الازدهار والنمو للبعض على حساب بؤس وخراب الآخرين».[84] وهكذا يتحقق المحتوى الحقيقي للتقدم، أي تطور قوى الإنتاج الاجتماعية، عبر سلسلة متوالية من الأشكال المحدودة والمتناقضة. فإذا كنا نجد هذه الأشكال مرفوضة اليوم، فذلك يعني أنه قد عفا عليها الزمن، لكن ذلك لا يدحض بأي حال حقيقة التقدم بشكل عام.

نعيش اليوم في عالم تصطدم فيه قوى الإنتاج، التي تطورت بالفعل، بعائق الملكية الخاصة، وما يسمى بـ”السوق الحرة“، وانقسام العالم إلى دول رأسمالية قومية. وتمثل الأزمات الاقتصادية المنتظمة والحروب الإمبريالية والأهوال المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، دليلا على حقيقة أنه في ظل الرأسمالية لم يعد من الممكن تحقيق مزيد من التقدم للبشرية. وحدها الإطاحة بهذا النظام البائد والمحتضر ما سيمكننا من أن نأمل في تحرر البشرية من الكابوس الذي يخلقه استمرار وجود هذا النظام. لكن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستيلاء على قوى الإنتاج الهائلة التي خلقها ملايير العمال المعدمين، الذين يعيشون حاليا في ظل الرأسمالية، وتخطيط الاقتصاد العالمي بطريقة عقلانية وديمقراطية. وباختصار إن تقدم البشرية غير ممكن إلا بالقضاء على المجتمع الطبقي نفسه، وجميع مظاهره البشعة، والتي ليس أقلها جهاز الدولة.

كتب فريدريك إنجلز في عام 1884:

«إننا نقترب الآن بسرعة من مرحلة في تطور الإنتاج لم يتوقف فيها وجود هذه الطبقات عن كونه ضرورة فحسب، بل أصبح أيضا عائقا فعليا أمام الإنتاج. وسوف تسقط بشكل حتمي مثلما نشأت بشكل حتمي من قبل، وستسقط الدولة معها حتما. إن المجتمع الذي سينظم الإنتاج بطريقة جديدة على أساس الاتحاد الحر والمتساوي للمنتجين سيضع آلة الدولة بأكملها في المكان الذي ستنتمي إليه: في متحف الآثار، بجوار عجلة الغزل والفأس البرونزي».[85]

لقد وصلت هذه المرحلة منذ زمن بعيد. إن شروط الإطاحة بالرأسمالية وتأسيس الاشتراكية ليست موجودة فحسب، بل إنها ”بدأت تتعفن“. يجب الآن أن نكافح من أجل جعل تنبؤ إنجلز حقيقة واقعة وبناء مستقبل الحرية والازدهار والأمل للبشرية جمعاء.

جوش هولرويد ولوري أوكونيل

مصادر:

1: K Marx, “The Poverty of Philosophy”, Marx & Engels Collected Works (MECW), Lawrence & Wishart, p. 192

2: Marx, Capital vol. 1, (Penguin Classics, 1990) pg 133

3: F Engels, “Karl Marx’s Funeral”, MECW, (Lawrence & Wishart, 2010), pg 467

4: Marx, Capital vol. 1, pg 286.

5: Marx, Capital vol. 1, pg 286.

6: Aristotle, “Metaphysics”, Aristotle in 23 Volumes, Vol. 17 (Harvard University Press, 1989), section 981b http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0086,025:1:981b.

7: R Leakey, The Making of Mankind, (BCA, 1981) pg 107.

8: S Mithen, After the Ice, (Phoenix, 2004) pg 323.

9: Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, (Wellred Books, 2020) pg 29.

10: L’oppression des femmes, hier et aujourd’hui: pour en finir demain!, June 2010, pg 31

http://cdarmangeat.blogspot.com/2016/11/une-nouvelle-version-de-ma-brochure-sur.html

11: M Lombard & K Kyriacou, “Hunter-gatherer women”, Oxford Research Encyclopedia of Anthropology, published online 28 September 2020

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.105

12: Haas et al, “Female Hunters of the Early Americas”, Science Advances 6, no. 45 (1 November 2020): eabd0310.

https://doi.org/10.1126/sciadv.abd0310.

13: I Habib, People’s History of India, vol. 1 (Tulika, 2015), pg 66

14: P Draper, Institutional, Evolutionary, and Demographic Contexts of Gender Roles: A Case Study of !Kung Bushmen (University of Nebraska-Lincoln, Anthropology Faculty Publications, May 1997): https://digitalcommons.unl.edu/anthropologyfacpub/4

15: ibid

16: M Lombard & K Kyriacou, “Hunter-gatherer women”, Oxford Research Encyclopedia of Anthropology, published online 28 September 2020

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.105

17: C Knight, Did communism make us human?

https://brooklynrail.org/2021/06/field-notes/Did-communism-make-us-human

18: A Moller, The changing women’s rights of Africa’s San people

https://www.unearthwomen.com/2019/08/13/the-changing-womens-rights-of-africas-san-people/

19: Habib, People’s History of India, vol. 1 (Tulika, 2015), pg 41.

20: Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, (Wellred Books, 2020), Preface to the First Edition, pg XXVIII

21: Mithen, After the Ice, pg 139.

22: ibid., pg 391.

23: ibid., pg 136.

24: ibid., pg 140.

25: G Willcox and D Stordeur, “Large-scale cereal processing before domestication during the tenth millennium cal BC in northern Syria”, Antiquity, (Cambridge University Press, 2012), 86(331), pp. 99–114. doi: 10.1017/S0003598X00062487.

26: N Milner, Star Carr Volume 1, (White Rose University Press, 2018)

https://doi.org/10.22599/book1.

27: Mithen, After the Ice, pg 53.

28: S Mithen, After the Ice, pg 37.