محنة العالم اليوم ليست فقط في عدم استقراره ولا هشاشة أنظمته الحاكمة ولا ديمومة أزماته الاقتصادية والاجتماعية، ولكن تكمُن المحنة الحقيقية في هذا الوضع التاريخي المُهيّأ للاضطرابات والانفجارات الاجتماعية الذي يترافق مع لحظة تاريخية مُفرّغة من الحركات السياسية والزخم الدعائي للأفكار الجذرية.

فحين تكون السياسة وصناعتها وردود الأفعال حكرًا على الطبقات الحاكمة وممارستها، والجماهير متروكة، مخذولة، ضائعة، هذا واقع لا يضاهيه في سوءه شيء. لا أحاول بث الإحباط، كل ما عليك فعله هو النظر حولك لترى الإحباط قد أصبح سرطاناً ينهش الأشخاص و ترسخه السياسات، وإثارة الشكوك في إمكانيات التغيير، وتطبيع اللامُبالاة و فردانية التوجه والخلاص. كما لا يصح أن يُفهَم أن الجماهير لا تشتبك ولا تُبدي مظاهر وأشكال للمقاومة، فلن يكفينا التاريخ لننظر لما سطّرته الجماهير من انتصارات. فقط نظرة على ما حققته الجماهير الهندية في نوفمبر 2020 إزاء قوانين الزراعة النيوليبرالية التي حاولت تمريرها حكومة ناريندرا مودي، على إثرها تشكّل أكبر إضراب عن العمل في التاريخ، 250 مليون فلاح هندي أجبروا حكومة مودي علي التراجع وسحب سياساتها. أيضاً في كولومبيا حيث العصيان المدني الذي امتد من أبريل 2021 ضد قوانين الضرائب وخصخصة الصحة والعلاج، وانتهى بسحب السياسات الجديدة واستقالات بالجُملة في الحكومة. بجانب ما شهدناه في منطقتنا بخروج الشعب السوداني والذي حتى كتابة هذه السطور ما زال في الشارع يتلقى الضربة تلو الأخرى، من المجلس العسكري وميليشيات حميدتي، والقيادة السياسية التي على مدار سنوات الثورة ما زالت متأرجحة بين المفاوضات تارة والإضرابات تارة أخرى، ومن قبل أيضاً انفجار الشعبين اللبناني والعراقي، حيث إضرابات واعتصامات، بلا نتائج حقيقية مرجوة.

كل هذا يُكشف الدور التاريخي لنضال الجماهير من ناحية، ومن ناحية أخرى يُضفي التساؤلات حول دور القيادة السياسية، ومدى توافرها وانغماسها في هذه النضالات، ومدى صدقية تمثيلها لتطلعات الجماهير. وماذا لو أن هناك قيادة سياسية حقيقية تأخذ هذه الإضرابات والانفجارات الشعبية لما هو أبعد من إصلاحات أو الانتصارات الصغيرة -كما يحبون تسميتها- ؟! وماذا لو أن هناك قيادة تضع فكرة “الاستيلاء على السلطة” محطّ أنظارها؟!

أزمة الحاضر لا تتمثل في غياب الجماهير، بل في غياب القيادة، وسط انحطاط قادة المنظمات الجماهيرية والمثقفين واليساريين المفترضين. كثيراً ما كنا نسمع في الماضي أن ما ينطبق على جماهير العالم لا ينطبق على جماهير منطقتنا، وأن جماهير المنطقة اعتادت العيش تحت سلطة الديكتاتوريات، وأن دول المنطقة متمرسة في الاستبداد، لكن الجماهير فاجأت الكثيرين في الموجة الثورية الأولى عام 2011، وعندما هزمت تلك الموجة استولى مزاج التشاؤم على عقول هؤلاء المثقفين واليساريين البؤساء، وظهر الإحباط كوحش يلتهم عقول الكثيرين، وحينها تجرأوا مرة أخرى وراحوا يحكمون على جماهير منطقتنا بالخمول الأبدي، وأن الموجة الماضية ما كانت سوى هفوة من هفوات التاريخ، لكن صفعتهم الجماهير للمرة الثانية بموجة ثورية عام 2018. جماهير المنطقة قاطبة ثارت في السنوات الماضية، رأينها تسطر أبلغ معاني البطولة والتضحية والبسالة، وفي المقابل سطر هؤلاء المثقفين واليساريين الاصلاحيين والثوريين المتعبين أبلغ معاني الجبن وضيق الأفق وقصر النظر. فعلت الجماهير في كل مكان ما هو مطلوب منها، وفي كل مرة وفي كل مكان تعرضت للخيانة والعرقلة من قبل من يدعون أنهم القادة والمفكرون.

فالمحنة ليست محنة السياسة، بل محنة السياسيين والمثقفين والذين يظنون أنهم يمتلكون قدر من الوصاية، تجعلهم يلقون اللوم دوماً على الجماهير وقلة وعيها. هنا تتحول الجماهير لخصم أمام مفكرينا ومثقفينا، لا يحاولون توجيهه والانخراط معه، بقدر ما يحاولون التمايز عنهم، وعن وعيهم وإدراكهم المحدود. وعلى المقابل يتولد عند الجماهير الشك بنيّات وقدرات رجل السياسة أو المثقف، تتولد عنه نزعة تتوارثها أجيال وأجيال من الجماهير من عدم الثقة في العمل السياسي ذاته وفقدان الأمل بصلاحه عامة، والنتيجة المباشرة لذلك هي عزوف وهجر الطبقات الشعبية للسياسة لصالح نزعات خلاصية دينية أو لا مُبالية عدمية. لماذا؟! لا بسبب وعيها البسيط والضئيل، بل بسبب محنة السياسي.

بين يسار الأزمة واليسار المأزوم

برز مناضلو ويسار القرن العشرين لا كمجرد حاملين لأفكار معارضة، بل حملوا مشاريع للاستيلاء على السلطة. كان اليسار يقود ويحرك غالبية شعوب العالَم : في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، والشرق الآسيوي، وعدداً من بلدان الجنوب الإفريقي، كان لليسار سُلطة أدبية وسياسية عُظمي. كان اليسار وأفكاره بمثابة شبحٌ ينتاب العالم. لذلك كان اليسار حينها تعبيرًا وتجسيدًا للأزمة، أي يسار الأزمة، حيث استمد وجوده من قضايا ومتطلبات كانت تحرك أمم وشعوب. بعكس من يرون أنفسهم اليوم ممثلين لليسار وأفكاره، والذين يعتبرون بحق تجسيداً لليسار المأزوم.

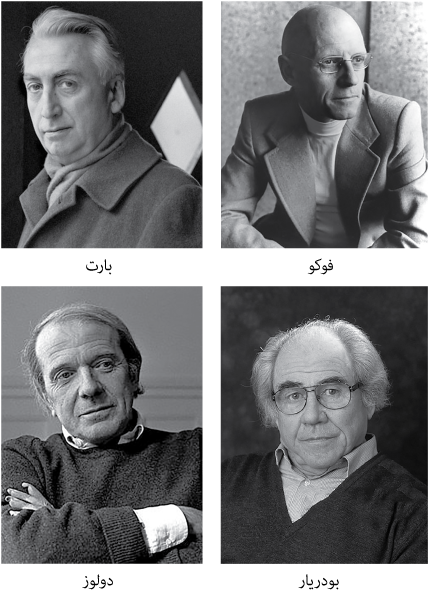

فبعد تفكك الاتحاد السوفياتي، ونمو الرأسمالية واستتبابها في التسعينيات من القرن الماضي في شكلها النيوليبرالي الفج، وسيطرة البنوك والشركات على العالم، وسقوط الأنظمة الشمولية والاستبدادية في المرحلة المتأخرة من بلدان الكتلة الشرقية، كل هذا أحال الفكر والسياسة والحاملين لهما إلى شكل يبتعد عن التاريخية ويقترب من النزعات الذاتية، ثم اقترب أكثر من التفكيكية، والتي أحالته لفلسفة ما بعد الحداثة بدون موقف من الحداثة نفسها: فلسفات ما بعد نيتشه وفرويد، وامتدادهم فوكو و دولوز و لاكان و جيجك.

بابتعاد تلك المدارس عن النزعة التاريخية، تطرّقت وانغمست مع الأنا والرغبات والجمال والفن والجنس والسجن والمؤسسة العقابية والمؤسسة الإنتاجية والسينما، باعتبار الكيانات السابقة يتمثّل الفرد بداخلها فيسهل تفكيكه وتفكيك علاقاته.

وبالتالي أصبح دعاة الثقافة من النخبة واليسار وبقايا الديمقراطيين، يبحثون عن الفرد المُستَبعَد، وليس الفرد المُستعبَد، فأصبح منطق المُعارضة للسياسة السائدة، هو منطق معارضة المستبعَدين.

فاختُزلت معارك القرن السابق الكبري: ديكتاتورية البروليتاريا، حق تقرير مصير الأمم والتحرر الوطني، قانون العمل وتحديد ساعاته وحد الأجر، النضال المُسلّح، حق تكوين الأحزاب والحركات السياسية وحق ممارسة العمل السياسي…-إلخ. كل تلك القضايا اندثرت واختزلت لقضايا صغرى تدور حولها سياسة المعارضة الجديدة كحقوق المثليين والنسوية والرقابة الفنية – لا أبخسها أهميتها ولكنّ أوضح منطقها-.

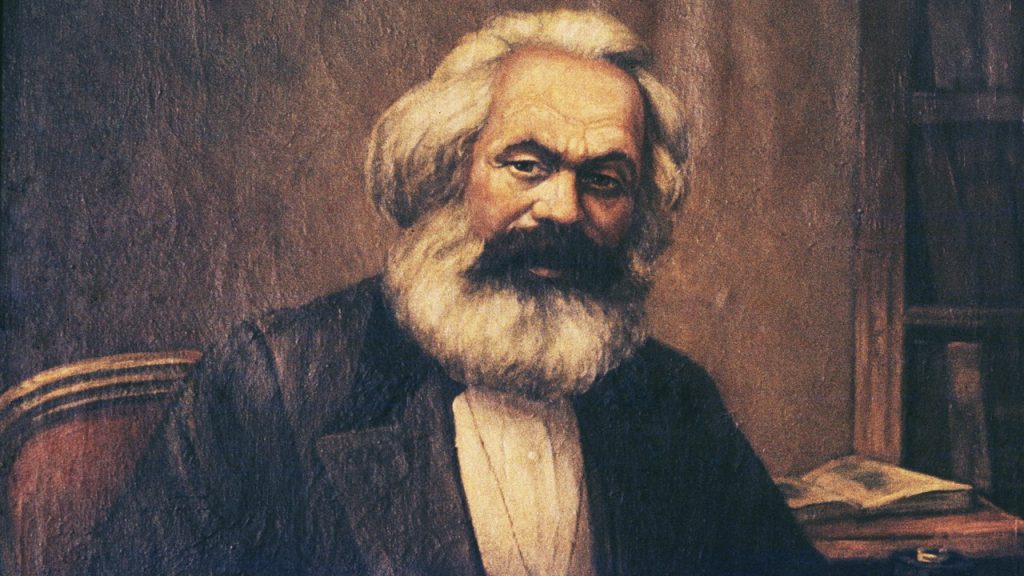

فأصبح مجال عمل النخبة المثقفة يتضاءل بتضاؤل مجال ممارستها لفلسفتها ومنهجيتها، فأصبحت منهج للاستبعاد والانعزال، منهج للهروب من المسار التاريخي للصراع الأم، الصراع الذي خطّه الفيلسوف التاريخي الأول كارل ماركس : ” صراع مُستغِلين ومُستَغَلين، مُستعبِدين ومُستعبَدين”.

وبالتالي أصبح التصوّر الدارج للمُعارضة التي للأسف أصبحت موقوفة على بعض الكوادر الثقافية والأكاديمية، هو تصور لا يخرج عن مجرد ” فلسفة للرفض”، وهذا الرفض هو نابع فقط من الخوف، وليس التغيير، الخوف من السُلطة : ان كانت حاكم مستبد، أو سُلطة مجتمع الجماهير ذاته.

فكل أطروحات الرفض الحالية أخرجت نفسها من منحى التاريخية، الذي مثّلته “المادية التاريخية” كنظرية منهجية للبحث والتناول والاشتباك مع المجتمعات وتاريخ تطوّرها، فأبقت على “المادية” وتم نفي “التاريخية”، و ارتضت لنفسها أن تأخذ المجرى الذي يتناسب مع السياسات العالمية المسيطرة، و فلسفات ما بعد الحداثة بأشكالها وتمظهراتها البيئية والعلمية والذاتية هي خير شاهد على حضورية تلك الفلسفة وتلك النظرة.

فنجد أنصار البيئة -البرجوازيين الصغار- وأصحاب دعايا الحفاظ عليها من الآثار التدميرية لحقبة الرأسمالية السائدة يطلقون شعار: التسامح مع البيئة. وكأن الجماهير هي المسئولة عن تلويث البيئة، بغض النظر عن السعي المحموم لأصحاب الشركات العالمية لتحقيق أرباح على حساب الإنسان و البيئة وتلويثها.

وأنصار الحقوق والحريات والهويّات الإنسانية يطلقون شعار: المجتمع للإنسان، بدون فهم وشرح لماذا يبدو المجتمع الحالي قائم على حساب الإنسان ويعمل على سحقه.

و أنصار التحليل النفسي يطلقون شعار: كيف تتعايش في ظل كبت الرغبة والشعور؟

كل تلك الأطروحات كانت الغطاء البديل للتعبير عن نهاية الحكايات الكبرى – بحسب التصريح الشهير لجان ليوتارد – الذي أعلن نهاية الذات الهيجلية، وانتهاء الشعور الماركسي للصراع، وانتهاء مفهوم الإنسان التاريخي، بكلمة : انتهاء فلسفات الإنسان التاريخي والاجتماعي ، لصالح من؟؟

لصالح فلسفات الذات والفردنة، فلسفة الموقف من الطبيعة المُجرّدة، فلسفة المجتمع بلا فاعلين اجتماعيين.

الاستقالة السياسية

يخبرنا الماركسي إعجاز أحمد عن رؤية للماركسية أو تنظيرات تتعامل معها بضرورة نبذها التام كنظرية سياسية، والتعامل معها بوصفها طريقة في القراءة أساسًا، وتحليلًا يُضيء النصوص بين جملة من التحليلات المماثلة، حيث يمكن انتزاع المقولات أو المفاهيم المميزة بعيدًا عن الممارسة السياسية. وكما ذكر الماركسي بيري أندرسون هناك تنظيرات أخرى تتعامل مع الماركسية بالفعل باعتبارها نظرية، ولكن نظرية في المعرفة فقط، خصوصاً في مجالي الثقافة والجماليات، حيث طبعت هذه الرؤية البناء المفاهيمي والاصطلاحي لكثير من مفكري الماركسية الغربية، الذين تفرّدوا في نسختهم من الماركسية بأسلوب ذي صعوبة تقنية ومصطلحات عويصة، تستعير مقولات من الماركسية بغيّة توفيقها مع مقولات فلسفية أخرى. وهناك اتجاه ثالث أكاديمي يُعرّف نفسه بكونه “ماركسي”، ولا تخرج له دراسة أو محاضرة أو مجلدات إلا وفي داخلها إشارات لا تحصى لضرورة و راهنية الرجوع لماركس، ولكنه في نفس الوقت لا يذكر ولو مرة واحدة الثورة وضرورتها، الحزب والتنظيم وراهنيته، الممارسة السياسية والربط بين الأفكار ومدى تحققها، هذا النوع الأخير يجسده ديفيد هارفي بامتياز.

الاتجاهات الثلاثة معاً تُشكّل ما يمكن تسميته بل ورؤيته اليوم “الاستقالة السياسية”، والتي أحلت شكلاً رائجاً من الثقافة النصية بدلا من الثقافة المناضلة والتي أصبحت على إثرها النظريات عموماً، والسياسية منها خصوصاً، هي محض اهتمامات تخصصية وأكاديمية.

فبعد تجفيف منابع الأفكار والممارسات الثورية، تم تصدير هذه النسخ المشوّهة للماركسية الجديدة. فبدلًا من إرث ماركس وإنجلز، وممارسات وتحليلات لينين وتروتسكي وروزا لوكسمبورغ، بدلًا من كل هذا، تم التأكيد على طابعين رئيسيين: الأول بتفكيك العلاقات التي كانت قائمة فيما مضى بين الماركسية وحركة العمال، والطابع الثاني الذي يعتبر نتيجة مباشرة للأول، توجيه العُرف الماركسي بأكمله باتجاه يتمثل في ابتكارات جوهرية على مستوى الخطاب واللغة، كما في نظرية سارتر عن منطق الندرة، أو رؤية هربرت ماركوزه للنزعة الاجتماعية أحادية الاتجاه، أو نظرية ألتوسير التي تُمعن وتدقق في الوهم الإيديولوجي، أو طرح والتر بنيامين لنظرية الاستيلاء على الماضي…. إلخ من القضايا النظرية التي شكّلت اهتمامات بعيدة كل البُعد عن النضالات الجماهيرية والحركات العمالية، والتي من أجلها كانت الماركسية.

أخذت هذه الاستقالة تمظهرين و شكلين، أولهما: الاستقالة بالابتعاد والاندماج في الحياة العادية وتحصيل الراتب والتفرّغ التام لمتطلبات الحياة من استعراض ولامُبالاة، وثانيهم: الاستقالة عن طريق تغييب وتحوير السياسة، وفصل القضايا والنضالات عن بعضها البعض، وتسييد النظرات البرجوازية الصغيرة، التي تنظر للقضايا انطلاقاً من الذات، مثل العلمانية المبتسرة والنسوية وغيرها من أشكال ما بعد الحداثة.

اتفق الشكلان على أن أوضاع منطقتنا بالأساس لا تكفل العمل السياسي الحر، والأجواء العامة مغلقة، لا أحزاب ولا حركات ولا تجمعات. كما اتفق الشكلان على عدم وجود صراعات، لقد تم الأمر بالنسبة للسلطة وثبتت وجودها، ولم يعُد هناك تأثير لما يمكن أن تحدثه السياسة وممارستها. الغريب في الأمر أن هذه الاستقالة من السياسة لم تكُن نتاج فترات الردة والهزيمة فقط، بل نجد جذور وشواهد لها في فترة الثورة والمدّ الجماهيري، أعقاب ثورة يناير شهدنا العديد من الشباب على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، يعلنون عن أنفسهم بكونهم ممثلين أصيلين للثورة وتطلعاتها، وفي نفس الوقت يعلنون أنهم مجرد شباب يحبون البلد، ولا ينتمون لأحزاب أو حركات سياسية، ولا تعنيهم السياسة وألاعيبها. هذا الموقف نرى امتداده اليوم، في حالة التجرّد والتطهر من السياسة وممارستها، وما فاقم الأمر هو تنامي ظاهرة جنرالات المقاهي الذين فقدوا ثقتهم بالسياسة وجدواها، وأصبحوا دعاة لمشاريع النجاح المهني وجني الأموال، أما السياسة وممارستها فلا جدوى منها، إلى الأبد.

في هذه اللحظة التي يبتعد العديد عن السياسة وترديد “أن البلد ليس فيها حركة ولا صراع ولا سياسة”، فهم بذلك يتخذون موقف حتى ولو ظهر في شكل اللاموقف، لأنه بالنهاية يصب في كفة السلطة المسيطرة. فتغييب السياسة وممارستها هو هدف السلطة الذي يلتقي مع ممارسات كثير من المثقفين والسياسيين القدامى.

فالشكل الأول ينفي الصراع والسياسة لصالح العيش في سلام مزيف، سلام الراتب الشهري واللامُبالاة، لكي يحافظ على استقراره المؤقت بخوفه الدائم من السياسة وتبعات الصراع، ويتحول لمردّد تلقائي لكل دعايا المنظومة المسيطرة.

أما الشكل الثاني، فهو ما زال يكوّن في أفكاره ومنطقه، ولكن بعيداً عن السياسة وعلى حساب السياسة. فهو يدرس ويقرأ لكي يتفلسف على الناس، لا ليسخر معرفته لصالح الناس.

هذه النوعيات تحدث عنها ليون تروتسكي في كراسته بعنوان “مهام المعارضة ” والتي أصدرت عام 1929، وفيها تحدث عن أولئك الذين ليست اشتراكيتهم سوى قضية جانبية، ليست سوى انشغال ثانوي يتوافق مع ساعات فراغهم، حيث يُكرّسون ستة أيام في الأسبوع لمهنهم الحرة والتجارية، ليُحسّنوا ثرواتهم بشكل جيد بما فيه الكفاية، وفي اليوم السابع يوافقون على تكريس أنفسهم لخلاص أرواحهم.

مهامنا اليوم

ليست مهمتنا اليوم هي البدء مما وقف عنده الآخرون، مهمتنا أصعب من ذلك بكثير. فالكارثة اليوم ليست فقط الوباء ولا انقراض الأنواع ولا تغيّر درجات الحرارة، ولا زيادة التلوث وزيادة معدلات الإخلال بالتوازن الطبيعي للحياة ولا عثرات وفشل منطق السياسات الاقتصادية الرأسمالية…إلخ. الكارثة أعمق بكثير. الكارثة في كون أننا نواجه الأزمات والمشاكل باستخفاف، الكارثة أننا أصبحنا نعيش ونتعايش باستخفاف، التتفيه الشامل لموضوعاتنا وكلامنا وقضايانا وبالتالي انحيازاتنا هو الذي يشكّل المصير الكارثي الذي آلت إليه البشرية.

مهمتنا الأكثر إلحاحاً اليوم هي نقل الحديث عن أزماتنا ومشاكلنا الاجتماعية وصعوباتنا اليومية من الحيز التافه والاستهلاكي إلى الحيز الجاد. مهمتنا اليوم أن نحلم، والكائن الحالم هو المناضل ضد نوم العالم وضد غفلته.

لا يوجد أمامنا إلا أن نحلم، في وقت لا يمكن من خلاله الفرد بأن يعرّف مجتمعاً بأنه “غير طبيعي” ما لم يفترض أن هناك ثمة طريقة طبيعية ما لوجود المجتمع، في وقت يتسيّد فيه إجماع بأن هذا هو الواقع، وهكذا تُعاش الحياة.

فكل ما أمامنا من سياسات وأفكار وكل سُبل العيش وكل الإمكانات والقدرات، تخبرنا بأن الحياة غير طبيعية، وفي نفس الوقت لا توجد أمثلة لحياة أو مجتمعات يحتذى بها، أو يرجى الوصول إليها، ليس أمامنا غير الخيال، السمة المميزة لتاريخ البشرية، أن نتخيل الأشياء أولا، ومن بعدها نحاول أن نجلبها للوجود. علينا أن نتخيّل دوماً مجتمع لا طبقي، علينا إثارة التساؤلات باستمرار، وربط المشاكل والهموم الذاتية بالهموم الاجتماعية، ونقل الحديث من الحيز التافه إلى الحيز الجاد، وتقبّل الخيال لا باعتباره وهم أو جنون، بل الخيال باعتباره إمكانية أخرى للعيش.

أن نعتقد اليوم أنه من الممكن خلق مجتمع جديد، يتجاوز الرأسمالية المأزومة، مجتمع لا طبقي، هو ليس ضرباً من الجنون، بل هو نتاج لدراسة التاريخ ومعرفة إمكانيات البشرية اليوم، نستطيع أن نعيش حياة إنسانية حقاً، والتطور العلمي والتكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية قادر على توفير حياة كريمة لكل سكان الكوكب، لكن تلك الإمكانيات حتى اليوم مسيطر عليها من قبل الرأسماليين ويتم تسييرها من أجل مصلحتهم، ويتم حماية مصالحهم من قبل الدول البرجوازية في كل بلدان العالم. هذه الحقيقة يدركها من يفترض أن يشكلوا مفكري الشعوب، لكن هؤلاء اليائسين والمتعبين لديهم اعتقاد راسخ أنه لا مهرب من الرأسمالية وأن الجماهير عاجزة عن إبداء المقاومة وتجهل كيفيتها، ولهذا يحاولون تجربة الطريق الإصلاحي القائم على التسول والتوسل المألوفين لهم لعدة مرات لا نهائية، هذا في ظل أزمة الرأسمالية حيث لا يوجد هامش حقيقي للإصلاحات، في الوقت الذي تنهض فيه الجماهير في كل مكان للدفاع عن مستويات معيشتها و آدميتها، في الوقت الذي نشهد فيه بداية تغير للوعي على المستوى العالمي، في الوقت الذي نقف فيه على عتبة حقبة ثورية على مستوى العالم، إن لم نكن قد دخلنها بالفعل.

استعداد الجماهير، في كل أنحاء المنطقة والعالم، لمجابهة رأس المال ودولته لم تكن أكثر احتمالا مما هي عليه اليوم، واستعدادها لتقبل الدعاية السياسية الجذرية المضادة للرأسمالية لم تكن أكثر احتمالاً مما هي عليه اليوم، أثبتت الجماهير في العديد من الأمثلة، التاريخية والحالية، أنها على استعداد لبذل كل التضحيات الضرورية لمجابهة سلطات رأس المال، لكن كل هذه الطاقة الثورية الكامنة في الطبقة العاملة والجماهير تبقى مقيدة مادام العامل الذاتي، المتمثل في الحزب الثوري، غائباً.

وهذا ما يجب أن نعمل من أجله، إن الأزمة الحالية للنظام الرأسمالي، ولأنظمة منطقنا المأزومة بطبيعتها الأبدية، ستطول، لا النظام الرأسمالي سيستطيع أن يعود لأيام ماضيه البطولي في المستقبل المنظور، الماضي الغائب في منطقتنا، ولا الجماهير ستستطيع أن تتغلب على النظام في ظل غياب أحزاب ماركسية ثورية.

لهذا هذا الواقع المضطرب سوف يطول، بوتيرة تخف وتصعد، ويجب أن نتجهز لذلك، القوى الماركسية الحقيقية في المنطقة ضعيفة جداً، ونتيجة للقمع الأمني الوحشي، فهي عاجزة عن الاستفادة بشكل حقيقي وكبير من أزمة النظام الرأسمالي الحالية، لكن هذا لن يستمر للأبد، وكل أنظمة منطقتنا المجرمة لن تستطيع أن تقف في وجه التاريخ مهما حاولت، الغضب يتراكم في كل مكان، وإن كان في صمت، ستأتي لحظة وتعبر فيها الجماهير عن هذا الغضب، والمستقبل مليء بالفرص الثورية التي يجب أن يعمل الماركسيون و الثوريون على الاستعداد للاشتباك معها والاستفادة منها والتأثير فيها. لكن كل هذا رهين بمدى استعدادنا النظري والتنظيمي، وبمدى تجاوزنا لعفن السياسة السائدة البائسة في منطقتنا.

دراسة النظرية الماركسية هي التي توفر لنا البديل، هي التي ستجعلنا قادرين على فهم الواقع وتفسيره، ومن ثم التعاطي معه بشكل صحيح لتغييره. الآن كما في زمن ماركس “لقد فسر الفلاسفة العالم بطرق شتى، المهم هو تغييره”، ومن أجل تغييره يجب أن نفسره بشكل صحيح، ونعتمد في ذلك على الأفكار التي صمدت أمام اختبار التاريخ، التي أثبت صحتها ولا تزال راهنية حتى اليوم، أفكار ماركس وانجلز ولينين وتروتسكي، لنعُد لدراسة أفكار ونظريات هؤلاء الثوريين العظام، و نرمي جميع ترهات الأكاديميين وما بعد الحداثيين في مكانها المناسب، مزبلة الفكر البشري.

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية