ننشر فيما يلي النص الكامل لوثيقة المنظورات العالمية كما تمت المصادقة عليها في المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأممي هذا الصيف. الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة هو تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسية في عالم اليوم، ووضع منظور للصراع الطبقي في الفترة المقبلة، ليكون بمثابة مرشد عمل لتدخل الماركسيين على الصعيد الأممي.

بدء عام 2016 بحدوث انخفاضات حادة في سوق الأسهم في الصين والتي اجتاحت جميع أنحاء العالم، مما يعكس مزاج الذعر السائد بين المستثمرين. يعبر هذا القلق عن وجود مخاوف لدى البرجوازية من أن العالم يتجه نحو ركود جديد. إن تاريخ الرأسمالية هو تاريخ موجات الازدهار والركود، وسوف تستمر هذه الدورة حتى يتم القضاء على الرأسمالية، تماما مثلما يستمر الشخص في الشهيق والزفير حتى وفاته. ومع ذلك فبالإضافة إلى هذه الأحداث، يمكن للمرء أن يميز فترات أطول ومنحنيات التطور والتراجع. لكل فترة مميزاتها المختلفة التي لها تأثير حاسم على الصراع الطبقي.

حاول البعض، مثل كوندراتييف[1] ومقلديه المعاصرين، أن يشرحوا ذلك بطريقة ميكانيكية. وقد أصبحت أفكار كوندراتييف على الموضة هذه الأيام، لأنها تفترض أن كل انخفاض ستعقبه حتما فترة طويلة من الصعود. تقدم هذه الفكرة جرعة من الثقة للاقتصاديين البرجوازيين الذين هم في أشد الحاجة إليها والذين يعتصرون أدمغتهم في محاولة لفهم طبيعة الأزمة وإيجاد مخرج منها.

يتميز الوضع العالمي الحالي بالأزمة على جميع المستويات: الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية. إن السبب الرئيسي للأزمة هو عدم قدرة الرأسمالية على تطوير القوى المنتجة على المستوى العالمي. وتعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه لن يكون هناك أي نمو حقيقي على مدى الخمسين عاما المقبلة على الأقل. سوف تستمر دورة النمو والركود، إلا أن الاتجاه العام سيكون نحو الأسفل. وهذا يعني أن الجماهير ستواجه عقودا من ركود مستويات المعيشة أو انخفاضها وسيكون الوضع أكتر سوءا في ما يسمى بالبلدان النامية. هذه هي الوصفة المناسبة لاحتداد الصراع الطبقي في كل مكان.

ركود جديد يلوح في الأفق

يتوصل المنظرون الإستراتيجيون للرأسمال الأكثر جدية إلى نفس الخلاصات التي يتوصل إليها الماركسيون، ولو أنهم يقومون بذلك ببعض التأخير، ومن وجهة نظر مصالح طبقتهم. إن تشاؤم الاقتصاديين البرجوازيين يظهر في توقعاتهم بفترة من “الكساد طويل الأمد”. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت أسوء من الأزمات السابقة، ويحذر من أنه على معظم الاقتصادات الرائدة في العالم أن تستعد لفترة طويلة من انخفاض معدلات النمو.

تقارير صندوق النقد الدولي مليئة بالكآبة، وقد خفض توقعاته مرارا. بالنسبة إلى توقعات عام 2012 ، راجع صندوق النقد الدولي تقديراته لمستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2020 بنسبة 6% وبنسبة 3% لأوروبا و14% للصين وبنسبة 10% للأسواق الصاعدة و 6% بالنسبة للعالم ككل. ولم يتجاوز النمو في البلدان الصناعية 2% على مدى السنوات الأربع الماضية.

وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي يقدر نمو الناتج المحتمل في البلدان الرأسمالية المتقدمة بمعدل 1,6% سنويا بين عامي 2015 و 2020. وهذا معدل أعلى قليلا من النمو الذي تحقق في السنوات السبع الماضية، لكنه أقل بكثير من معدلات النمو التي كانت قبل الركود، عندما كان نمو الناتج المحتمل عند 2,25% في السنة، والذي يعتبر هو بدوره معدلا بائسا بالمقارنة مع الإمكانات الهائلة للصناعة الحديثة والعلوم والتكنولوجيا. لكن الاقتصاد الآن بالكاد يزحف وبالتالي فإن حتى هذا التوقع يبقى غير مؤكد.

وعلى حد قول رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، «آفاق النمو على المدى المتوسط أصبحت أضعف. إن خطر النمو “العادي مجددا” [”new mediocre”] الذي حذرت منه قبل سنة بالضبط – أي خطر انخفاض النمو لفترة طويلة- صار يبدو أقرب […] وتستمر الديون المرتفعة وانخفاض الاستثمار وضعف البنوك، تشكل عبئا لبعض الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في أوروبا؛ وتواصل العديد من الاقتصاديات الصاعدة القيام بالتقويمات بعد ازدهار القروض والاستثمار لما بعد الأزمة».

حذرت لاغارد من أن التباطؤ الذي تعرفه الصين ستكون له آثار وخيمة على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني على المواد الخام. وقالت إن هناك إمكانية لفترة طويلة من انخفاض أسعار السلع الأساسية، ولا سيما في كبريات البلدان المصدرة للسلع. واشتكت من أن انخفاض الإنتاجية يكبح النمو. لكن هذا تفسير لا يفسر شيئا.

وتحذر لاغارد قائلة: «إن المخاطر تتزايد، ونحن في حاجة إلى وصفة جديدة». إلا أنها لسوء الحظ لم تخبرنا بطبيعة تلك الوصفة الجديدة. لكن صندوق النقد الدولي يمتلك كتاب طبخ مفتوحا على صفحة تتضمن وصفة قديمة جدا: يدعو السياسيين في “الأسواق الصاعدة” إلى “تنفيذ إصلاحات هيكلية”، أي إلى فتح أسواقها لتنهب من قبل الرأسماليين الأجانب وخصخصة القطاع العام وجعل أسواق العمل أكثر “مرونة”، أي: اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الهجمات على مناصب الشغل والأجور وظروف العيش.

نجد في قلب الأزمة حقيقة أن الاستثمار المنتج – الذي هو مفتاح أي ازدهار – آخذ في الانخفاض. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق الاستثماري دون مستويات ما قبل الأزمة حتى إذا استمر الانتعاش الاقتصادي البطيء الحالي. إن ما يعنيه هذا هو أن النظام الرأسمالي قد وصل إلى أقصى حدوده على الصعيد العالمي، بل إنه في واقع الأمر قد تجاوز تلك الحدود. ويجد هذا الواقع التعبير عنه في جبل الديون المتراكمة الموروثة من الفترة الماضية. لعدة سنوات استثمرت الشركات متعددة الجنسيات بكثافة في “الاقتصادات الصاعدة”، لكن تلك الاقتصادات بدأت الآن في التباطؤ، نظرا لفائض الإنتاج الذي يؤثر على اقتصاداتها.

لقد فقد الرأسماليون الثقة في النظام. إنهم يجلسون على أكوام من تريليونات الدولارات. ما الذي سيدفعهم للاستثمار لتعزيز الإنتاج في الوقت الذي لا يتمكنون فيه حتى من استخدام القدرة الإنتاجية التي يمتلكونها بالفعل؟ انخفاض الاستثمار يعني أيضا ركود إنتاجية العمل. تنمو الإنتاجية في الولايات المتحدة بنسبة بائسة قدرها 0,6% سنويا. لا يستثمر الرأسماليون إلا من أجل الربح، لكن هذا يفترض أن هناك أسواق لبيع منتجاتهم. إن السبب الأساسي في أنهم لا يستثمرون بما فيه الكفاية لتطوير الإنتاجية هو أن هناك أزمة فائض الإنتاج على الصعيد العالمي.

وبدلا من الاستثمار في إنشاء مصانع جديدة وآلات وتكنولوجيا جديدة، يحاولون زيادة هوامش الربح عن طريق خفض الأجور الحقيقية في سباق نحو القاع في كل مكان. لكن هذا لا يؤدي إلا إلى مفاقمة التناقض عن طريق الحد من الطلب وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من تراجع الاستثمار.

إن انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات الفائدة، وهو الشيء الذي من المفترض أن يكون خبرا سارا في الأوقات العادية، أصبح الآن خطرا قاتلا. إنه انعكاس للركود الاقتصادي وانخفاض الطلب. لقد استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض على مدى العقد الماضي، وقد وصلت الآن إلى القاع، بل بدأت تتحول إلى معدلات سلبية. ووفقا لأندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، هذه أدنى معدلات فائدة تم تسجيلها خلال 5000 سنة.

ينضاف انخفاض النمو وانخفاض التضخم ومعدلات فائدة تقارب الصفر إلى ما يسميه الاقتصاديون البرجوازيون بالركود الطويل الأمد. إن المحرك الاقتصادي في الدول الصناعية بالكاد يعمل. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر لفترة طويلة. ووفقا للمنظرين الاستراتيجيين للرأسمال تعتبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي الآن أشد مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ إفلاس بنك ليمان براذرز في عام 2008.

وقد أعرب آندي هالدين عن مخاوف البرجوازية بشكل جيد في خطاب ألقاه في شتنبر 2015، حيث حذر من أن: «الأحداث الأخيرة تمثل آخر جزء في ما يمكن تسميته بأزمة ثلاثية الأجزاء. كان الجزء الأول من هذه الثلاثية هو الأزمة “الأنجلوسكسونية” خلال 2008- 2009. وكان الجزء الثاني هو أزمة “منطقة اليورو” خلال 2011- 2012. ويمكن أن نكون الآن على مشارف الجزء الثالث من الثلاثية، أي أزمة “الأسواق الصاعدة” في عام 2015 وما بعدها».

المشكلة بالنسبة للبرجوازية الآن هي أنها قد استخدمت بالفعل الآليات التي تحتاج إليها للخروج من الركود أو تقليل أثره. وعند حدوث الركود المقبل (وهو الشيء الحتمي) ستجد نفسها بدون الأدوات اللازمة للرد. إن أسعار الفائدة منخفضة جدا والمستويات العالية من الديون تمنع من حقن مزيد من الأموال العمومية. “إن وسائل التعامل مع مثل هذه الحالة ليست متاحة بسهولة”، كما قال مارتن وولف[2] بخجل.

الدين العام وبلدان بريكس [3]

لقد ارتفع الدين العام بشكل فعلي منذ بداية الأزمة، ولم تظهر بوادر الشفاء المالي المأمولة سوى في بضعة أجزاء متناثرة من الاقتصاد العالمي. لقد وصل الدين معدلات لم يسبق له أن وصلهاإلا في زمن الحرب، لكنه لم يسبق له أن وصل هذه المستويات في زمن السلم، أما ديون الأسر والشركات فلم يسبق لها أبدا أن وصلت إلى هذه المستويات على الإطلاق. قبل الأزمة كانت الديون ترتفع في كل مكان، وصلت في الولايات المتحدة إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 ونحو 200% تقريبا في بريطانيا. في البرتغال وصلت الديون إلى 226,7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2009. وفي عام 2013 كانت ما تزال عند مستوى 220,4%. أما في الوقت الحاضر فقد وصل مجموع الديون في الولايات المتحدة 269% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو المعدل الذي لم يسبق لها أن بلغته إلا مرة واحدة فقط في تاريخها، وكان ذلك حوالي 1933 عندما وصل إلى 258%، وبعد ذلك تراجع بسرعة إلى 180%.

كان هدف سياسة التقشف هو خفض حجم الديون، ولا سيما الديون العمومية. لكن الأرقام تظهر أن هذا أبعد ما يكون عن التحقق. في تقرير لمعهد ماكينزي العالمي، فبراير 2015، نجد أن الدين العالمي قد زاد بنسبة 57 تريليون دولار منذ عام 2007، أو من 269% من الناتج العالمي الإجمالي إلى 286%. يحدث هذا في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي، لكن على وجه الخصوص مع الدين الحكومي، والذي يرتفع بنسبة 9,3% سنويا. هذا الارتفاع في مستويات الديون يحدث أيضا في كل بلد على حدة. فقط عدد قليل من البلدان، التي تعتمد على الصين أو على النفط، هي من تمكنت من خفض مستويات ديونها، لكن هذا وصل إلى نهاية مفاجئة في العامين الماضيين. يشكل هذا الجبل الهائل من الديون عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي، ويخنق الطلب ويؤدي إلى هبوط الإنتاج.

كل اقتصادات ما يسمى ببلدان بريكس في أزمة: تواجه البرازيل والهند وروسيا الصعوبات. بل إن البرازيل وروسيا في الواقع تعيشان الركود. إن التباطؤ الذي تعرفه ما يسمى بالأسواق الصاعدة أكثر حدة مما هو عليه في البلدان الرأسمالية المتقدمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحتمل، الذي استمر في النمو خلال الفترة التي سبقت الأزمة، سينخفض من 6,5% سنويا، التي كان يسجلها بين عامي 2008 و 2014، إلى 5,2% في السنوات الخمس المقبلة.

لقد كان نمو هذه الاقتصادات واحدا من العوامل الرئيسية التي حالت دون أن تتطور أزمة عام 2008 إلى ركود عميق للاقتصاد العالمي. على مدى السنوات الخمس الماضية سجلت ما يسمى بالأسواق الصاعدة 80% من النمو العالمي. لقد لعبت هذه الأسواق، وخاصة الصين، دور قاطرة للاقتصاد العالمي قبل وبعد الركود. وكانت مجالا هاما للاستثمارات في السابق، عندما كانت المنافذ المربحة نادرة في الغرب.

لكن كل ذلك تحول الآن إلى نقيضه. فبدل كونها أحد العوامل التي تدعم الرأسمالية العالمية أصبحت الآن الخطر الرئيسي الذي يهدد بسحب الاقتصاد العالمي كله إلى أسفل. ليست الاقتصاديات المتقدمة تقليديا هي وحدها من تشهد ارتفاع الديون بشكل كبير، بل حتى ديون ما يسمى بالأسواق الصاعدة قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. تبين الدراسة التي قام بها معهد ماكينزي أن إجمالي ديون “الأسواق الصاعدة” ارتفع إلى 49 تريليون دولار في نهاية عام 2013، وهو ما يمثل 47% من نمو الديون العالمية منذ عام 2007. وهذا أكثر من ضعف حصتها من نمو الديون بين عامي 2000 و2007.

وفقا لصندوق النقد الدولي شهد إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية لدى “الأسواق الصاعدة” في عام 2014 (وهو مؤشر رئيسي لتدفقات رأس المال) أول تراجع سنوي له منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 1995. تشبه تدفقات الرأسمال هذه تدفق الدم لشخص في حاجة إلى نقل الدم. ودون التدفق المستمر للرساميل لن تجد ما تسمى بالاقتصادات الصاعدة المال لدفع ديونها وتمويل عجزها، مع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في الإنتاج.

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن المركز الدولي للدراسات النقدية والمصرفية (ICMBS) ما يلي:

«منذ ذلك الحين [2008]، كان العالم النامي، وخاصة الصين، هو من يعرف أكبر زيادة في الديون. في حالة الصين، يصف التقرير ارتفاع الدين بأنه ‘هائل’، وباستثناء الشركات المالية فقد ارتفعت الديون بنسبة 72 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى أعلى بكثير من أي اقتصاد صاعد آخر. ويقول التقرير إن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الديون في تركيا والأرجنتين وتايلاند أيضا.

«الاقتصادات الصاعدة مثيرة بشكل خاص لقلق مؤلفي التقرير: “يمكنها أن تكون في بؤرة الأزمة المقبلة. وعلى الرغم من أن مستوى الاقتراض هو أعلى في الأسواق المتقدمة، فإن سرعة سيرورة الاقتراض الأخيرة في الاقتصادات الصاعدة، وخصوصا في آسيا، هي في الواقع مصدر قلق متزايد”».

بعض أهم تدفقات رأس المال تصدر عن البلدان التي راكمت ديونا أسرع. فكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، شهدت ديونها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 45 نقطة مئوية بين عامي 2007 و2013، في حين شهدت الصين وماليزيا وتايلاند وتايوان ارتفاع ديونها بـ 83 و49 و43 و16 نقطة مئوية على التوالي.

تعرف هذه الاقتصادات بدورها تباطؤا في النمو أو هي في حالة ركود، مما يحضر لحدوث ركود عالمي عميق في الفترة المقبلة.

مشاكل الصين

الأخطر من ذلك كله هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا حادا. إن التباطؤ الذي تعرفه “الاقتصادات الصاعدة” يرجع، من جهة إلى الركود المطول في الطلب في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، ومن جهة أخرى إلى تراجع الاقتصاد الصيني. وسيترجم هذا السيناريو في تراجع أكبر للتجارة العالمية. كل شيء مترابط بشكل جدلي، بحيث أن ضعف الطلب والأسواق يؤدي إلى ضعف الإنتاج والاستثمار، وضعف الاستثمار يؤدي إلى ضعف الانتعاش وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف الطلب.

يعود النمو الهائل للصناعة في الصين إلى أنها استثمرت بشكل ملموس، ما بين 2010 و2013، أكثر مما فعلت الولايات المتحدة طيلة القرن العشرين. لكن القدرة الإنتاجية الضخمة للصناعة الصينية لا توازيها زيادة مقابلة في الطلب العالمي، والنتيجة الحتمية هي أزمة فائض الإنتاج.

إلى حدود عام 2007، كان الطلب العالمي يتطور من خلال القروض وبناء المنازل، وخاصة في الولايات المتحدة وإسبانيا. وقد انهار هذا وصار الطلب رهينا بالصين التي ضخت مليارات الدولارات في البنية التحتية والقروض المصرفية. استثمرت أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى إلى تطوير قوى الإنتاج ورفع الطلب على المواد الخام، كما أنها طورت أيضا فائضا ضخما من الطاقة الإنتاجية.

انفجار الفقاعة في الغرب، بدءا من عام 2008، دفع بالدولة الصينية إلى ضخ كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد، وهذا بدوره أدى إلى تضخم فقاعة مضاربة هائلة وتراكم هائل للديون على كافة مستويات الاقتصاد الصيني. وهذه الفقاعة في طريقها للانفجار، مع عواقب بعيدة المدى. تسير الصين في نفس الطريق الذي سبق لليابان أن سارت فيه، أي طريق الركود طويل الأمد. يعني التباطؤ في الصين بدوره انهيار أسعار السلع الأساسية، وهو ما أضر كثيرا “بالاقتصادات الصاعدة”. والأهم من ذلك تمثل الصين 16% من الناتج العالمي و 30% من النمو العالمي، وبالتالي عندما تتباطأ الصين سيتباطأ العالم بأسره.

فائض الإنتاج في الصين يؤثر في صناعة الصلب والسلع الأخرى. هناك تراكم هائل للديون، وهناك مخاوف من انهيار سوق العقارات المحموم. أكثر من 1000 منجم لخام الحديد على وشك الانهيار المالي. وتتوقع صحيفة فاينانشال تايمز أنه: «يمكن للصين، على وجه الخصوص، أن تشهد انكماشا حادا في نمو الناتج المحتمل، بينما هي تحاول إعادة موازنة اقتصادها بعيدا عن الاستثمار نحو الاستهلاك».

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، لسفير الولايات المتحدة إنه يعتمد على ثلاثة مؤشرات للحكم على النمو الاقتصادي وهي: استهلاك الكهرباء وكميات البضائع المنقولة بالسكك الحديدية والإقراض المصرفي. على هذا الأساس جمع الاقتصاديون “مؤشر الزخم الصيني” من المؤشرات الثلاث. ويظهر المؤشر أن الوتيرة الفعلية للنمو يمكن أن تكون منخفضة إلى 2,4%. فقد تراجع حجم الشحن بالسكك الحديدية بشكل حاد وانخفض استهلاك الكهرباء بشكل كبير. ونتيجة لتراجع النمو خفضت الصين أسعار الفائدة ست مرات في الأشهر الاثني عشر الماضية. كما أنها خفضت أيضا قيمة عملتها لإنعاش الصادرات، مما يزيد من حدة الصراع مع الولايات المتحدة ويخلق حالة عدم استقرار واسع النطاق في كل مكان.

تراجع النمو في الصين ضرب بقوة الاقتصادات التي تعتمد على تصدير السلع، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الصين. تظهر المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني داخل الصين نفسها، وخصوصا في انهيار سوق الأسهم. تدخلت السلطات بضخ مبلغ 200 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنها استسلمت في النهاية. لقد استولت حالة من الذعر على المستثمرين. وقال تاو ران، أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين: «إذا لم نقم بالإصلاح، فإن الاقتصاد الصيني يمكن أن يتباطأ نحو الانهيار. وسيضيع كل ما حققناه خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية».

قامت دائرة الأبحاث في دايوا (Daiwa)، التي هي ثاني أكبر شركة وساطة في اليابان، بما لم يقم به أحد من قبل وأصدرت تقريرا كان أفضل سيناريوهاته هو “انهيار” مالي عالمي، سينتج عن كارثة اقتصادية صينية. وأضاف أن هذا الانهيار العالمي “سوف يكون أسوأ انهيار شهده العالم على الإطلاق“.

التجارة العالمية

من بين أخطر االتهديدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هو عودة ظهور النزعات الحمائية. لقد شكل نمو التجارة العالمية في العقود السابقة وتكثيف التقسيم الدولي للعمل (“العولمة”) القوة المحركة الرئيسية للاقتصاد العالمي. ومن خلال تلك الوسائل نجحت البرجوازية جزئيا ولمدة مؤقتة في التغلب على حدود الدولة القومية. لكن كل ذلك تحول الآن إلى نقيضه.

من الأمثلة الصارخة على ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث حاولت البرجوازية الأوروبية (بزعامة فرنسا وألمانيا في البداية، والآن بزعامة ألمانيا وحدها)، توحيد صفوفها في سوق واحدة بعملة واحدة: اليورو. لقد توقع الماركسيون أن تلك المحاولة ستفشل، وأنه عند أول أزمة اقتصادية جدية ستعود إلى الظهور جميع الانقسامات والصراعات الوطنية القديمة، التي كانت مستترة لكنها لم تختف في سوق واحدة.

تعكس أزمة اليورو، الذي انخفض مقابل الدولار، خطورة الأزمة الاقتصادية. وليست الأزمة اليونانية سوى التعبير الأكثر وضوحا عن الأزمة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار اليورو وحتى تفكك الاتحاد الأوروبي نفسه. وسيكون لمثل هذا التطور أوخم العواقب على الاقتصاد العالمي برمته. هذا هو السبب الذي يدفع أوباما لحث الأوروبيين على حل الأزمة اليونانية بأي ثمن. إنه يدرك أن انهيار الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة في الولايات المتحدة نفسها.

عام 2015 هو العام الخامس على التوالي الذي يشهد فيه متوسط النمو في “الأسواق الصاعدة” انخفاضا، مما أدى إلى هبوط النمو العالمي. قبل عام 2008، نما حجم التجارة العالمية بنسبة 6% سنويا، وفقا لمنظمة التجارة العالمية. لكنه تباطأ في السنوات الثلاث الماضية إلى 2,4%. وخلال الستة أشهر الأولى من عام 2015، عانت التجارة العالمية أسوء أداء لها منذ عام 2009.

في الماضي كانت التجارة عاملا رئيسيا في تنشيط الإنتاج، لكنها لم تعد كذلك الآن. منذ عام 2013، أدى كل 1% من النمو العالمي إلى ارتفاع التجارة العالمية بـ 0,7% فقط. وفي الولايات المتحدة، لم ترتفع واردات الصناعات التحويلية نهائيا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000. بينما في العقد الذي سبق كانت قد تضاعفت تقريبا.

والاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن العولمة آخذة في التباطؤ. إن محرك النمو الاقتصادي، أي التجارة العالمية، يتباطأ. لقد تراجع حجم التجارة العالمية في ماي (2015) بنسبة 1,2%. وكان قد واصل الهبوط طيلة أربعة أشهر من بين الخمسة أشهر الأولى من عام 2015. استمرت جولات محادثات الدوحة في الانعقاد منذ 14 عاما، لكن تم التخلي عنها اليوم. وبدلا من ذلك تحاول الولايات المتحدة التركيز على خلق تكتلات إقليمية للتجارة الحرة، لخدمة مصالحها الامبريالية الخاصة. وقد تفاوضت مؤخرا بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، والتي يمكن أن تغطي 40% من الاقتصاد العالمي، لكن هذه الشراكة مليئة بالتناقضات، إذ لا بد من التصديق عليها من قبل مجموعة من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهو الشيء الذي ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال. ويواجه أوباما الكونغرس المعادي له وقد يكون غير قادر على التصديق على الشراكة قبل نهاية ولايته. وستحدث مشاكل مشابهة، إن لم نقل أكبر، أثناء مفاوضات اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار (TTIP)، التي تهدف إلى ضم أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. إن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار لم توقع بعد ولم يتم الإعلان عنها رسميا، لكنها بدأت منذ الآن تخلق اختلافات قوية بين البلدان الأوربية.

اللامساواة

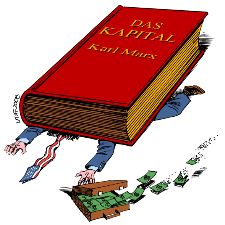

بلغ تركيز الرأسمال، الذي تنبأ به ماركس، مستويات لم يسمع بها من قبل. لقد خلق مستويات من اللامساواة لم يسبق لها مثيل. تتركز قوة هائلة في أيدي أقلية ضئيلة من الأثرياء الذين يسيطرون حقا على حياة ومصائر شعوب العالم.

الشباب والنساء والأقليات العرقية يعانون بشكل رهيب من الأزمة. إنهم أول من يطردون وهم من يعانون أكثر من تخفيض الأجور. وتتسبب الأزمة في مفاقمة آثار اللامساواة والتمييز بين الجنسين، فضلا عن تغذية مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب تجاه الأقليات بين الفئات المتخلفة من السكان.

يواجه الشباب أسوء الآفاق الاقتصادية منذ عدة أجيال، وهو ما يعترف به جميع الاقتصاديين البرجوازيين. لقد شهد الشباب أكبر انخفاض في الدخل وفرص العمل. إنهم يعانون من الهجمات المستمرة على جميع مستويات التعليم، الذي يتعرض لحملة شرسة لضربه وخصخصته لصالح الرأسمال المالي. ويواجه شباب الطبقة العاملة بشكل متزايد ارتفاع تكاليف الدراسة والديون مدى الحياة عندما يلتحقون بالجامعة، وهو ما يمنع البعض من الالتحاق بها أصلا.

غالبية الشباب محرومون من الفرص التي كانت تعتبر في الماضي بديهية. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار ويهدد بالانفجارات الاجتماعية. لقد كان ذلك عاملا رئيسيا في اندلاع ما يسمى بالربيع العربي وتتحضر غيرها من الانتفاضات المماثلة في كل مكان.

في كل مكان يصير الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر ثراء. نشرت مؤسسة أوكسفام (Oxfam) الخيرية لمكافحة الفقر تقريرا يظهر أن حصة الثروة العالمية التي يملكها أغنى 1% من سكان العالم ارتفعت من 44% في عام 2009 إلى 48% في عام 2014، في حين أن أفقر 80% من سكان العالم لا يملكون حاليا سوى 5,5% من الثروة العالمية. وبحلول نهاية عام 2015 صار أغنى 1% في العالم يملكون بالفعل حصة من الثروة (50,4%) أكبر من التي يمتلكها بقية 99% من سكان العالم مجتمعين.

البرجوازيون الأكثر ذكاء يفهمون الخطر الذي يمثله على نظامهم هذا التفاوت الهائل بين الأغنياء والفقراء. تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه يثير تساؤلات اجتماعية وسياسية إضافة إلى التساؤلات الاقتصادية. وقال ويني بيانيما، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، إن التركيز المتزايد للثروة الذي نشهده منذ الركود العميق 2008-2009 “خطير ويجب عكس اتجاهه“.

يدعو الإصلاحيون حسنو النية قادة العالم لمعالجة مشاكل اللامساواة والتمييز والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن تغير المناخ والمسائل الأخرى الملحة التي تواجه البشرية، لكنهم لم يشرحوا أبدا كيف يمكن لهذه المعجزات أن تتحقق في ظل الرأسمالية. تأتي مؤتمرات القمة والندوات وتذهب وتلقى الخطابات ويتم تمرير القرارات، لكن لا شيء يتغير.

التقشف الدائم

إن المنظور القائم أمامنا هو مرحلة طويلة جدا حيث الركود الاقتصادي ستقطعه فترات من النمو الاقتصادي البطيء مع تزايد مستمر للمصاعب الاقتصادية، أو بعبارة أخرى: التقشف الدائم. هذا سيناريو جديد مختلف تماما عن ذلك الذي عرفته البلدان الرأسمالية المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية. وبالتالي فإن العواقب السياسية ستكون أيضا مختلفة جدا.

لقد أوضحنا مرات عديدة أن كل محاولة تقوم بها البرجوازية لاستعادة التوازن الاقتصادي سوف تدمر التوازن الاجتماعي والسياسي. وهذا هو بالضبط ما يحدث الآن على الصعيد العالمي. إن الركود الاقتصادي الطويل الأمد يخلق صعوبات اقتصادية ويضرب التوازنات القديمة. اليقينيات القديمة تتلاشى، وهناك تشكيك شامل في الوضع القائم والقيم والأيديولوجيات السائدة.

لقد تم فقدان أكثر من 61 مليون منصب شغل منذ بداية الأزمة العالمية في عام 2008. ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية (ILO)، سوف يستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من البطالة في الارتفاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى أكثر من 212 مليون بحلول عام 2019. وأعلنت أن «الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة تجمع بين معدلات نمو أبطأ واتساع التفاوتات والاضطرابات». وإذا أضفنا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في مجال العمالة الهامشية، في ما يسمى بالقطاع غير الرسمي، فإن الرقم الحقيقي للبطالة في العالم لن يقل عن 850 مليون. هذا الرقم وحده يكفي لإثبات أن الرأسمالية قد أصبحت عقبة لا تطاق أمام التقدم.

في البلدان الرأسمالية المتقدمة تحاول الحكومات الحد من مستويات الديون التي تراكمت خلال الأزمة عن طريق خفض الأجور ومعاشات التقاعد. لكن سياسات التقشف تلك قد خفضت بشكل حاد من مستويات المعيشة دون أن يكون لها أي تأثير جدي على جبل الديون. لقد فشلت كل التضحيات المؤلمة التي فرضت على الجماهير، خلال السنوات السبع الأخيرة، في حل الأزمة، بل على العكس من ذلك جعلتها أسوء.

لا أتباع كينز ولا أنصار النظرية النقدية التقليدية يمتلكون أي حل يقدمونه. ما تزال مستويات الديون العالية جدا مستمرة في النمو بدون انقطاع، وتمثل عبئا هائلا على النمو. لخفض مستويات ديونها تحاول الحكومات والشركات تمرير عبء الأزمة على كاهل الطبقة العاملة والطبقة الوسطى. وهذا له آثار عميقة على العلاقات الاجتماعية وعلى وعي جميع الطبقات.

الآثار السياسية للأزمة

نواجه هنا ما يبدو لأول وهلة وكأنه مفارقة لا يمكن تفسيرها. إذ أنه حتى وقت قريب كان الرأسماليون يتباهون بأنهم تمكنوا من اجتياز أعمق أزمة في التاريخ دون حدوث ثورة. هذه النتيجة المثيرة للدهشة ملأت نفوسهم بإحساس متعجرف بالرضا الذاتي، خاطئ وغبي في نفس الوقت.

إن المشكلة الرئيسية لهؤلاء الناس هي أنهم يفتقرون لأبسط فهم للديالكتيك الذي يفسر أن كل شيء لا بد أن يتحول، عاجلا أو آجلا، إلى نقيضه. تحت سطح الهدوء الظاهري، هناك غضب متزايد ضد النخب السياسية: ضد الأغنياء والأقوياء وأصحاب الامتيازات. يحبل الوضع الراهن ببذور جنينية لتطورات ثورية.

تؤكد المادية الجدلية بأن الوعي البشري يتخلف دائما وراء الأحداث، لكنه عاجلا أم آجلا يلحق بها بطفرة. وهذا هو بالضبط ما تعنيه الثورة. إن ما نشهده اليوم في العديد من البلدان هو بداية تغيير ثوري في الوعي السياسي، يهز مؤسسات النظام القائم وأحزابه من الأساس. صحيح أن الوعي يتشكل إلى حد كبير بذكريات الماضي، وسوف يمر وقت طويل قبل أن يتخلص وعي الجماهير من الأوهام القديمة في الإصلاحية، لكن تحت ضربات مطرقة الأحداث، ستحدث تغييرات مفاجئة وحادة في الوعي. الويل لمن يحاول أن يستند على وعي يعود للماضي الذي بدأ بالفعل يختفي! يجب على الماركسيين أن يستندوا على السيرورة الحية وعلى منظورات المرحلة المقبلة، والتي لن تكون مجرد تكرار للماضي.

تهز الأزمة وعي الجماهير على نطاق لم يسبق له مثيل منذ أجيال، وتثير تحركات واسعة في جميع البلدان الواحد منها تلو الآخر. إن ما رأيناه في اليونان وإسبانيا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، هو الخطوة الأولى في اتجاه الصحوة السياسية، وهي مرحلة ستتلوها مراحل أخرى أوسع وأعمق.

ما هي ملامح هذه التحركات؟ في الواقع يمكننا أن نتحدث عن تعبئة تتشكل فيها جبهة موحدة بين الطبقة العاملة وبين قطاعات واسعة من الشرائح شبه البروليتارية، وحتى البرجوازية الصغيرة، التي زعزعتها أزمة الرأسمالية.

حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة، حيث يمثل الأجراء الغالبية العظمى من السكان العاملين، هناك قطاعات واسعة من الفئات شبه البروليتارية من البرجوازية الصغيرة والمثقفين والشرائح المتميزة نسبيا من الطبقة العاملة، الخ، هزتهم بشدة الأزمة الاقتصادية. في الواقع، إن التدهور النسبي في الأوضاع الاقتصادية، الذي تعرضت له قطاعات من البرجوازية الصغيرة، تدهور أكثر عنفا، من بعض النواحي، من ذلك الذي تعرضت له الطبقة العاملة، بسبب طبيعتهم الاجتماعية المفككة والصعوبات التي يواجهونها في الدفاع عن أنفسهم عبر النضال الجماعي.

إن الارتباك والأوهام التي عبرت عنها شخصيات بارزة مثل إغليسياس وساندرز وكوربين وتسيبراس، وغيرهم، هي في جزء منها انعكاس للحالة الأولية لحركة الجماهير التي لا تدخل الساحة السياسية ببرنامج عمل متكامل للإطاحة بالرأسمالية. لكن هذا ليس سوى جزء من الحقيقة. إن الطبيعة المتباينة والمتناقضة والطوباوية، في نهاية المطاف، لهذه البرامج هي أيضا انعكاس لمصالح وأجندات طبقات مختلفة، وخاصة البرجوازية الصغيرة التي لديها نقاط اتصال قوية وتقارب كبير مع الفئات القيادية داخل المنظمات العمالية.

من هذه الفئات تنبع الشعارات “الطوباوية” مثل “تنظيم السوق” (في مقابل تحرير التجارة الدولية من قبل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات)؛ تطوير السوق الداخلية (وبالتالي الحد من الفوارق الاجتماعية “المفرطة”)؛ الحد من قوة البنوك الكبيرة أو تقسيمها إلى كيانات أصغر؛ المطالبة بـ “النزاهة” في ممارسة السياسة، وما إلى ذلك. إن الخلاصة السياسية لهذه الأفكار هي مطلب “الديمقراطية الحقيقية” وإحياء الديمقراطية السياسية التي يصير في ظلها للمواطن العادي قيمة مثله مثل أصحاب الملايير.

“ثورة كوربين”، و”الثورة السياسية ضد طبقة أصحاب الملايير” التي رفعها ساندرز، والخطاب الديمقراطي الجذري لإغليسياس، كلها محاولات لتصوير ديمقراطية مثالية، ديمقراطية لم توجد أبدا في ظل الرأسمالية، ووجودها في ظل رأسمالية اليوم هو أكثر استحالة. لكنها تمارس جاذبية كبيرة على ملايين، بل ملايير، الناس الذين يشعرون بحق بأنهم خدعوا وسلب حقهم في تقرير مستقبلهم ومستقبل المجتمع.

لقد حاولت حركة النضال ضد سياسات التقشف التي تخوضها قطاعات واسعة من العمال والعاطلين والشباب، وأيضا فئات غير بروليتارية دمرتها الأزمة، العثور على تعبير سياسي عنها، وخاصة على الصعيد الانتخابي. وهكذا شهدنا النجاح الانتخابي لسيريزا، وانتخاب جيريمي كوربين زعيما لحزب العمال البريطاني، والتصويت لحزب بوديموس وحلفائه في إسبانيا، والتصويت لصالح اليسار في البرتغال، ونجاح حملة بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأميركي ضد هيلاري كلينتون. وفي مرحلة ما ستؤدي الحركة الجماهيرية التي اندلعت في فرنسا إلى تطورات مماثلة، وإن لم يكن من الممكن حتى الآن التنبؤ بالضبط كيف ومتى سيحدث ذلك.

في كل مرة تظهر هذه الشخصيات على الساحة، وتصعد كثيرا وتصير أكثر بروزا، يندفع المثقفون اليساريون إلى “دراستها”، في محاولة لاكتشاف سر نجاحها والتشبه بها. إنهم لا يفهمون أن بروز تسيبراس وإغليسياس فجأة كعمالقة حقيقيين، لا يعود إلى مكانتهم الخاصة أو ميزة خفية ما لأحزابهم، بل لأنهم دفعوا من قبل موجة عملاقة. وبدلا من النظر إلى الأغصان التي يدفعها المد، علينا أن نفهم الموجة التي تدفع تلك الأغصان (والتي قد تتخلى عنها لاحقا، وتجعلها تسقط بنفس الفجائية التي رفعتها بها).

لقد تابعت الحركة، في كل من تلك الحالات، مسارات مختلفة، مستخدمة بطريقة تجريبية الاحتمالات التي تنفتح أمامها. في اليونان حولت حزبا صغيرا (Synaspismos) من 4% من الأصوات إلى أكبر حزب في البلاد. وفي إسبانيا خلقت حزبا جديدا تماما (حزب PODEMOS)؛ وفي بريطانيا أحدثت ثورة في حزب جماهيري، وجد منذ أكثر من قرن، هو حزب العمال، مع تدفق مئات الآلاف من الناس، خاصة الشباب منهم، الذين وجدوا فجأة في انتخابات الرئاسة منبرا لإسماع أصواتهم.

ومع ذلك، فإنه في ظل رأسمالية اليوم لا يمكن لأية حركة جماهيرية حقيقية ضد الطبقة الحاكمة أن تعبر عن نفسها دون مشاركة الطبقة العاملة، بالنظر إلى وزنها الاقتصادي وكثرتها العددية. وهكذا، فإنه في جميع هذه الحركات تتعايش، على نحو انتقائي ومتناقض، برامج برجوازية صغيرة أو حتى برجوازية، مع مطالب تعبر عن جزء من مصالح الطبقة العاملة (رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة في حملة ساندرز أو مقترحات مجانية وتعميم التعليم والرعاية الصحية، الخ).

«لا تندفع الجماهير إلى الثورة وفق مخطط جاهز للتحويل الاجتماعي، بل بإحساس حاد بأنها غير قادرة على تحمل النظام القديم فترة أطول. (…) تتمثل السيرورة السياسية الأساسية للثورة في وعي الطبقة التدريجي بالمشاكل الناجمة عن الأزمة الاجتماعية، وتوجه الجماهير بصورة فعالة وفق أسلوب التقريبات المتتالية.» (ليون تروتسكي، مقدمة كتاب: تاريخ الثورة الروسية).

ما عدا في ظروف محددة للغاية، يعتبر من المستحيل عادة أن تتبنى الجماهير منذ الوهلة الأولى برنامجا ثوريا ناجزا. فحتى عندما يشعرون بالتقزز من الوضع الذي يعيشون فيه، وحتى عندما يبدءون في التحرك ضد الوضع القائم، فإن الاستنتاج الأول الذي يتوصلون إليه لا يكون هو ضرورة الإطاحة بالنظام الاجتماعي والاقتصادي بأكمله واقتلاعه من جذوره. إنهم يسعون إلى حل أكثر بساطة: تغيير الحكومة، تغيير القادة السياسيين، المطالبة بقوانين أفضل، استهداف هذا الجانب أو ذاك من جوانب النظام المثيرة للاشمئزاز، على أمل أن الأمور ستتحسن.

الثورة الاجتماعية ليست هي الخيار الأول الذي تعتنقه الجماهير، بل هي الخيار الذي تتوصل إليه بعد أن تكون كل الخيارات الأخرى قد باءت بالفشل.

هذا لا يعني أن الجماهير “معتدلة” أو “متخلفة”. فقط من خلال وضع مختلف التيارات السياسية على المحك، تتوصل الجماهير إلى استنتاج مفاده أن كرهها لهذا النظام يمكنه أن يجد تعبيرا علميا عنه في البرنامج الثوري للماركسية. وهذا أيضا هو الدرس المستفاد من كل الثورات الكبرى، بما في ذلك الثورة الروسية.

الحركة، التي نشهد الآن مراحلها الأولى، ستمزقها حتما التناقضات الطبقية، وفقط من خلال هذه السيرورة سوف تتوصل إلى إنجاز مهامها التاريخية بإسقاط هذا النظام.

الماركسية ليست مجرد أداة لتحليل الأزمة الاقتصادية والسياسية. إنها النصل الحاد الذي نستخدمه لقطع تلك الخيوط السياسية والأيديولوجية، الواحد منها تلو الآخر، التي تحاول الطبقة الحاكمة بواسطتها باستمرار كبح وتحويل مسار حركة الجماهير، وخاصة عن طريق الضغط على الفئات الأكثر تميزا ومحافظة (البيروقراطية النقابية والبرلمانيين، والقادة الذين بقدر ما يتم دفعهم على “الساحة السياسية الوطنية”، يميلون بشكل حتمي للانفصال عن قاعدتهم).

يمكن للماركسية ويجب عليها أن تنتقل من حالتها باعتبارها تيارا يشكل أقلية، باعتبارها النظرية الوحيدة التي يمكنها توجيه سيرورة التوضيح والتمايز داخل الحركة الجماهيرية، والدفاع داخلها عن مصالح البروليتاريا الطبقية.

إن الجماهير، وفي سياق بحثها عن وسيلة للخروج من الأزمة، تضع على المحك الأحزاب الواحد منها تلو الآخر. تضع القادة القدامى والبرامج القديمة موضع الاختبار وتعمل على التخلص منهم. وتلك الأحزاب التي انتخبت وخانت آمال الشعب، وقامت بتنفيذ سياسة الاقتطاعات في انتهاك لوعودها الانتخابية، تفقد مصداقيتها بسرعة. والإيديولوجيات التي كانت تعتبر سائدة صارت هدفا للاحتقار. والقادة الذين كانوا يتمتعون بالشعبية أصبحوا ممقوتين. لقد صارت التغيرات الحادة والمفاجئة على رأس جدول الأعمال.

هناك غضب متزايد ضد النظام القائم، غضب يتجاوز الوضع الاقتصادي المباشر. لم يعد الناس يصدقون ما يقوله لهم السياسيون أو يعدونهم به. هناك خيبة أمل متزايدة في النظام السياسي والأحزاب السياسية بشكل عام. هناك شعور عام وعميق بالسخط في المجتمع، لكنه ما زال يفتقر إلى وسيلة قادرة على إعطائه تعبيرا منظما.

في فرنسا، شكل النضال ضد ما يسمى قانون العمل قفزة نوعية إلى الأمام في تطور الصراع الطبقي والتجذر السياسي لجزء كبير من الشباب والطبقة العاملة. وكما جرى خلال تحركات 2010 ضد الهجوم على نظام التقاعد، انطلقت موجة من الإضرابات المتجددة في عدة قطاعات رئيسية في الاقتصاد (الطاقة والموانئ والبواخر والنقل، وما إلى ذلك) بمبادرة من قواعد النقابات. تحت ضغط مناضليها اضطرت قيادة الكنفدرالية العامة للشغل (CGT – أكبر نقابة عمالية) لأن تدعم -بالكلمات على الأقل- هذه الإضرابات، في حين أنها كانت قد أدانتها عام 2010. عدد كبير من النقابيين انتقدوا علنا استراتيجية “أيام التحرك” وطالبوا بأساليب نضال أكثر جذرية.

وفي الوقت نفسه، عكست حركة ليالي النضال ” Nuit Debut” تجذر الشباب، كما هو الحال في اسبانيا وفي اليونان والولايات المتحدة الأمريكية عام 2011. لقد اتسمت الحركة منذ البداية برغبتها في مد الأواصر مع الحركة العمالية و دفعها نحو المزيد من العمل المتجذر ( “الإضراب العام”). والأكثر أهمية هو أن هذه التجمعات العامة قد وضعت موضع تساؤل ليس فقط الإصلاحات المضادة، بل أيضا النظام الرأسمالي ومؤسساته.

سيكون للحركة ضد قانون العمل عواقب سياسية على المدى القصير. الحزب الاشتراكي صار أكثر انفضاحا. وفرانسوا هولاند هو الرئيس الأقل شعبية منذ عام 1958. يفتح هذا مجالا سياسيا واسعا على يسار الحزب الاشتراكي. وفي توقعات الانتخابات الرئاسية لعام 2017، يمكن لحركة ميلينشون (فرنسا المتمردة – La France Insoumise) أن تبلور حولها المعارضة اليسارية ضد التقشف وضد “النظام”، على مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2012.

في اليونان شهدنا انهيار حزب باسوك وصعود حزب سيريزا. أما في إسبانيا فلدينا ظاهرة حزب بوديموس. وشهدنا في اسكتلندا صعود الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP). أما في بريطانيا ككل فقد شهدنا بروز جيريمي كوربين. كل هذا هو تعبير عن الاستياء العميق الموجود في المجتمع، والذي يسعى للحصول على تعبير سياسي عنه.

شهدنا نفس السيرورة تجري في ايرلندا خلال الاستفتاء الأخير. استمرت ايرلندا لعدة قرون واحدة من أكثر بلدان أوروبا تشبثا بالكاثوليكية. فإلى حدود وقت ليس ببعيد كانت الكنيسة تمارس سيطرة مطلقة على كل جوانب الحياة هناك. لكن نتيجة الاستفتاء على زواج المثليين، حيث صوت 62% بالموافقة، كانت صفعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. كانت النتيجة احتجاجا واسع النطاق ضد سلطة الكنيسة وتدخلها في السياسة وفي حياة الناس. وهذا يمثل تغييرا جوهريا في المجتمع الأيرلندي.

الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة هي البلد الرأسمالي الرئيسي الوحيد الذي شهد انتعاشا، على الرغم من أنه كان انتعاشا ضعيفا وهزيلا. كان معظم النمو الذي تم تسجيله في العام الماضي يرجع إلى تراكم المخزون (السلع غير المباعة). في الواقع النمو يتباطأ في الولايات المتحدة وقد تباطأ بالفعل في اليابان والاتحاد الأوروبي. منذ يوليوز 2015 وزع صندوق النقد الدولي علامات ناقص على جميع توقعاته. وبالتالي لا شيء تبقى من ذلك الانتعاش الذي تبجحوا به كثيرا.

أدى ضعف الاقتصاد العالمي، وخاصة ما يسمى بالاقتصادات الصاعدة، إلى التدافع على اقتناء الدولار، الذي ما زال ينظر إليه باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات. لكن قوة الدولار هي في حد ذاتها مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، مما يعطي ميزة تنافسية لخصومها ويضر بالصادرات الأمريكية. في العام الماضي انخفضت الصادرات والواردات في الولايات المتحدة، مما يعكس الضعف العام للاقتصاد العالمي.

تقسم الأزمة المجتمع الأمريكي. وينظر إلى إدارة أوباما بأنها فاشلة. وحقيقة أن الخطاب المضاد للإدارة عند دونالد ترامب وبيرني ساندرز قد وجد صدى له عند الكثير من الأميركيين هو دليل على تغير الوعي عند الملايين من الناس. هناك استقطاب إلى اليسار وإلى اليمين، وهي السيرورة التي تجري على الصعيد الأممي.

يضرب خطاب ترامب الرجعي على وتر حساس لدى الناس الذين يشعرون بالغضب تجاه النخبة السياسية في واشنطن. وقد شكل ارتفاع شعبيته صدمة لقيادة الحزب الجمهوري الذي صار يواجه الأزمات والانقسامات.

تمثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية تطورا مثيرا جدا للاهتمام. من المستحيل، بطبيعة الحال، التنبؤ بشكل يقيني بنتيجة الانتخابات، بالنظر إلى المرحلة غير المستقرة للغاية والمتقلبة التي تمر منها السياسة الأميركية. على الرغم من أنه من الواضح أن هيلاري كلينتون هي المرشحة المفضلة بالنسبة للطبقة السائدة. وقد ركزت وسائل الإعلام، بشكل حصري تقريبا، على شخص الجمهوري دونالد ترامب.

إلا أن الشيء الأكثر أهمية من ترامب وكلينتون هو الدعم الهائل لبيرني ساندرز الذي يدافع علنا عن الاشتراكية. إن بروز بيرني ساندرز باعتباره منافسا قويا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة هو دليل على الاستياء العميق والغليان الموجودين في المجتمع. لقد وجدت هجماته ضد طبقة أصحاب الملايير ودعوته لـ “ثورة سياسية” صدى لها عند ملايين الناس، حيث يحضر لقاءاته الانتخابية عشرات الآلاف من الأنصار.

كثيرا ما يتم استخدام كلمة “اشتراكية” الآن في وسائل الإعلام. وأظهر استطلاع للرأي أنجز سنة 2011 أن 49% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة لديهم فكرة ايجابية عن الاشتراكية، مقابل 47% فقط لديهم فكرة ايجابية عن الرأسمالية. بينما أظهر استطلاع للرأي أكثر حداثة، ابتداء من يونيو عام 2014، أن 47% من الأمريكيين سيصوتون لصالح مرشح اشتراكي، وسيصوت 69% من الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة لصالحه.

أعداد كبيرة من الناس، أغلبهم من الشباب وكذلك العديد من قواعد النقابات، حريصون على سماع خطاب بيرني ساندرز. صحيح أن مقترحاته هي أقرب إلى النموذج الديمقراطي الاجتماعي الاسكندينافي، وليس الاشتراكية الحقيقية، لكن ومع ذلك فإن هذا مظهر من المظاهر الأكثر أهمية على أن شيئا ما يتغير في الولايات المتحدة الأمريكية.

ضرب بيرني ساندرز على وتر الكراهية الشعبية ضد النظام وضد حكومة مالكي الأبناك وأصحاب المليارات في وول ستريت. لقد هز الركود العالمي أمريكا من أساسها. ويعيش اليوم واحد من كل خمسة أمريكيين بالغين إما في أسر فقيرة أو على حافة الفقر. ومنذ اندلاع الأزمة العالمية سقط حوالي 5,7 مليون شخص إلى مستوى الحد الأدنى للدخل.

تفاخر الإدارة الأمريكية بأن مستوى البطالة انخفض إلى 5%. لكن السبب في ذلك ليس النمو الاقتصادي، بل تراجع مشاركة القوى العاملة. إذا كانت نسبة الذين يعملون أو يبحثون بنشاط عن عمل هي نفسها كما كانت في عام 2008، فإن معدل البطالة سيكون أكثر من 10%. وقد اضطر العمال إلى القبول بوظائف هشة ومنخفضة الأجر.

مع ركود النمو وارتفاع معدلات البطالة في منطقة اليورو، وغرق اليابان في الركود، وتسجيل الولايات المتحدة “لانتعاش” يتراوح بين 2% و2,5%، لا يوجد أي بلد يمكنه أن يلعب دور المحرك لازدهار جديد، وبالتالي فإن البلدان الصناعية المتقدمة بقيت في الفترة الأخيرة معتمدة على “الأسواق الصاعدة” لدعم الاقتصاد العالمي. لكن هذا الخيار لم يعد متاحا.

أوروبا

يستيقظ الناس في جميع أنحاء أوروبا اليوم على حقيقة أن سياسات التقشف ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي هجوم دائم على مستويات المعيشة. وبالفعل لقد أدت هذه السياسات في بلدان مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا إلى تخفيضات كبيرة في الأجور الاسمية والمعاشات التقاعدية دون أن تحل مشكلة العجز. وهكذا كانت كل المعاناة وأشكال الحرمان التي فرضت على الشعوب بدون جدوى.

تواجه أوروبا فترة طويلة من تباطؤ النمو والانكماش. وستكون محاولة التقليص من حجم الديون في ظل هذه الوضع مهمة “أكثر صعوبة وأكثر قسوة” مما شهدناه في السابق. إذا نظرنا إلى اقتصاد منطقة اليورو ككل، نرى أنه لم يتعاف بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة، عام 2007. وهذا على الرغم من سلسلة من العوامل التي من شأنها تعزيز النمو، أي: انخفاض أسعار النفط وبرنامج التسهيل الكمي الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي (والذي يصل إلى 60 مليار يورو شهريا) وضعف قيمة اليورو الذي من المفترض أن يحفز الصادرات.

لكن الانخفاض الكبير لنسبة التضخم ليس انعكاسا لصحة الاقتصاد، بل هو دليل على مرض مزمن؛ إنه يعكس عدم وجود الطلب على السلع الاستهلاكية، والذي هو بدوره نتيجة الديون الضخمة المتراكمة وانخفاض الدخل. يمكن لهذا أن يؤدي إلى دوامة هابطة قد تنتهي بفترة ركود طويلة. ونتيجة لذلك يتحدثون عن مزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الودائع المصرفية قصيرة المدى والزيادة في برنامج التيسير الكمي.

وفي معرض تعليقه على الوضع، كتب رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي: «بعد دورات الركود التي شهدتها البلدان التي تشكل الآن منطقة اليورو خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات استغرق الأمر منها آنذاك ما بين خمسة فصول وثمانية فصول[4] لكي تستعيد مستوى الناتج الحقيقي الذي كان لديها في مرحلة ما قبل الركود. لكن خلال الركود الأخير، الذي من المسلم به أنه الأسوأ منذ الثلاثينات، سيستغرق الأمر 14 فصلا بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة لكي يصل إلى ذروته قبل الأزمة. وإذا كان تقييمنا الحالي صحيحا فسوف تستغرق منطقة اليورو 31 فصلا للعودة إلى مستوى الناتج الذي كان لها ما قبل الأزمة، أي في عام 2016».

يعتبر حتى هذا القول تقييما مفرطا في التفاؤل. الاتحاد الأوروبي في حالة ضعفه الراهنة حساس للصدمات. إن التباطؤ الذي يعرفه الاقتصاد الصيني وأزمة “الأسواق الصاعدة” لهما تأثير كبير بالخصوص على ألمانيا، التي هي بلد مصدر للتجهيزات إلى الصين. وبما أن الصادرات شكلت 45,6% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عام 2014، فإن البلد الوحيد الذي يمكنه أن يكون بمثابة القوة المحركة للانتعاش الاقتصادي في أوروبا لم يعد في وضع يمكن له أداء هذا الدور.

كلما انخفض معدل النمو كلما تضخم عبء الديون، هذا هو الدرس المستفاد من اليونان. وفي ظل هذه الظروف يأتي التخلف عن سداد القروض والخسائر المالية مثلما يأتي الليل بعد النهار، ويرافقه موجة من حالات الإفلاس وانهيار اقتصاديات البلدان الواحد منها تلو الآخر.

تسبب المأزق الاقتصادي في تعميق كل التناقضات وإثارة توترات حادة بين الدول الوطنية في أوروبا. جاءت أزمة اللاجئين، ومسألة من الذي سيدفع ثمنها، بمثابة المحفز الذي دفع بكل تلك التناقضات إلى السطح. لقد أدت إلى اندلاع مواجهات غاضبة بين ألمانيا وبين دول أوروبا الشرقية (بولندا وهنغاريا)، التي كانت إلى وقت قريب قد تحولت تقريبا إلى مستعمرات ألمانية.

تخوض فرنسا وألمانيا صراعا بينهما حول مسألة الاتحاد المصرفي، الذي تضغط فرنسا من أجل تحقيقه، بينما تنهج ألمانيا سياسة التسويف حياله. ليست برلين متحمسة بطبيعة الحال لفكرة ضمان بنوك البلدان الأخرى، والتي ترى فيها وكأنها قيام شخص لديه حساب بنكي سليم بإعطاء بطاقته الائتمانية لجاره الذي سبق وأن حكمت عليه المحكمة بالإفلاس عدة مرات.

خطة إنقاذ اليونان لم تتحقق بعد على الرغم من انبطاح تسيبراس. لن يكون من السهل عليه تنفيذ الاقتطاعات الكبيرة التي طالبته بها ميركل وشركاؤها. سوف يكون هناك تكثيف للصراع الطبقي حيث أن العمال اليونانيين سيقاومون الاقتطاعات والخصخصة. وفي مرحلة معينة سوف يثير هذا أزمة داخل الحكومة وصداما جديدا مع الترويكا، مما سيبعث مرة أخرى شبح خروج اليونان من الاتحاد الأوربي والأزمة في منطقة اليورو.

ثم هناك مسألة الاستفتاء المقبل في بريطانيا بخصوص الاتحاد الأوروبي. يمثل كاميرون حزب المحافظين الذي يعارض بشكل حازم تعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي. وستكون المفاوضات صعبة. سيكون على كاميرون أن يظهر أنه حصل على بعض التنازلات الكبيرة وسيكون على ميركل أن تبين أنها لم تعطه شيئا.

لقد وصل توسع الاتحاد الأوروبي إلى نهايته. لم يعد في موقف يسمح له بدمج أعضاء جدد من أوروبا الشرقية. وبعد أن وعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بإقامة علاقات أوثق، سيترك هذا البلد البائس ليواجه خطر الغرق لوحده، وقد بدأ يغرق بالفعل. وعلاوة على ذلك فإن سيرورة الاندماج الأوروبي (التي ذهبت أبعد مما كنا نظن) قد بدأت تسير الآن في الاتجاه المعاكس، حيث عادت الرقابة على الحدود.

تؤدي الأزمة في أوروبا إلى إحداث تغيرات حادة في الوعي. وقد أظهرت الانتخابات الإقليمية الفرنسية، خلال دجنبر 2015، السيرورة التي تجري. احتلت الجبهة الوطنية المرتبة الأولى في الجولة الأولى، بينما جاء الحزب الاشتراكي في المركز الثالث وراء حزب الجمهوريون [Les Republicans] المحافظ بزعامة ساركوزي، لكن اكبر حزب كان هو حزب أولئك الذين لم يصوتوا (أكثر من 50%)، مما يعبر عن السخط العام السائد بين جزء كبير من السكان ضد جميع الأحزاب الرئيسية.

في إسبانيا، عام 2011، فاز الحزب الشعبي اليميني في الانتخابات. وتفسير ذلك يكمن في حقيقة أن حكومة الحزب الاشتراكي “اليسارية” طبقت سياسة الاقتطاعات التي تسبب في خيبة أمل الجماهير وأدت بشكل حتمي إلى فوز الحزب الشعبي. لكننا نرى الآن سيرورة معاكسة تحدث مع صعود حزب PODEMOS، الذي تطور، في غضون 18 شهرا، من الصفر إلى حركة تضم مئات الآلاف.

تعرف إسبانيا حالة من الغليان وسيرورة تجذر ما تزال في تصاعد. الانتخابات الإسبانية العامة التي جرت شهر دجنبر الماضي لم تحل أي شيء. فقد الحزب الشعبي الأغلبية التي كانت له، والنتيجة هي أزمة حكومية ستؤدي بالتأكيد إلى انتخابات جديدة. والدعم الواسع النطاق الذي يتمتع به حزب PODEMOS، الذي رفع عدد مقاعده من صفر إلى 69 مقعدا، يثير مخاوف الطبقة الحاكمة.

النمو السريع لحزب PODEMOS انعكاس للاستياء العميق ضد النظام السياسي القائم بأكمله. يمكن للمرء في الوقت الحالي أن يقول إن الجماهير لا تعرف بالضبط ماذا تريد، لكنها تعرف جيدا ما لا تريد. إن الانتقادات الصريحة التي يوجهها بابلو اغليسياس لأصحاب الأبناك والأغنياء وتنديده بالمؤسسة السياسية، التي يصفها بـ “الطغمة” (La Casta)، هي انتقادات تعكس بدقة غضب الجماهير.

صحيح أن أفكار قادة حزب PODEMOS مشوشة وغير واضحة. لكنها تتوافق مع الحالة الراهنة لوعي الجماهير، التي نهضت للتو إلى الحياة السياسية، وبالتالي فإن تلك الأفكار لن تمنع الحزب من النمو، على الأقل في المرحلة الأولى. لكن إذا لم يتم تصحيح تلك الأفكار فإن عدم الوضوح هذا يمكنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير حزب PODEMOS. قريبا جدا سيكون على الحزب أن يقرر أين يقف وفي أي اتجاه ينوي أن يسير.

ستتسارع جميع هذه السيرورات في حالة حدوث ركود عميق. ستواجه أوروبا وضعا أكثر شبها بذلك الذي شهدته خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، من ذلك الذي شهدته خلال العقود التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، أي مرحلة طويلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية مع تقلبات عنيفة نحو اليسار ونحو اليمين. لكن وفضلا عن وجود أوجه تشابه مع فترة ما بين الحربين، فهناك أيضا اختلافات عميقة، فموازين القوى بين الطبقات مختلفة تماما.

هذا يعني أن البرجوازية الأوروبية تواجه معضلة غير قابلة للحل. إنها مضطرة إلى محاولة إلغاء الإصلاحات التي حققتها الطبقة العاملة على مدى نصف القرن الماضي، لكنها تواجه مقاومة عنيدة من طرف الطبقة العاملة. ولهذا السبب بالضبط فإن الأزمة سوف تستمر لسنوات مع موجات صعود وهبوط.

توقعات دونالد توسك

تخفي الأرقام العامة للبطالة في منطقة اليورو الانقسامات العميقة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. قبل الأزمة كانت معدلات البطالة في كبريات اقتصادات المنطقة متماثلة على نطاق واسع.

سيحاول الاتحاد الأوروبي، في عام 2016، تسريع سياسة الاقتطاعات والتقشف المشؤومة تحت شعار “ضبط المالية العامة”. يمكن للمنظرين الاستراتيجيين الرأسماليين الجديين أن يروا المخاطر التي ينطوي عليها هذا الوضع. لقد وصلوا إلى نفس الخلاصات التي وصل إليها الماركسيون. في مقال نشره في صحيفة فاينانشال تايمز، يوم: 15 يونيو 2015، حذر فولفجانج مونشاو من أن أوروبا توجد تحت «التهديد المستمر للعجز والاضطراب السياسي… وخلاصة القول إن إجمالي تقويم ما بعد الأزمة سيكون أقسى بكثير مما كان عليه الحال في اليابان قبل 20 عاما. في ظل هذ الوضع أتوقع أن تصير الصدامات السياسية أكثر خطورة… وحتى لو كانت سياسة تخفيض الديون ناجعة اقتصاديا – وهو الشيء غير المؤكد – فإنها قد لا تكون ناجعة سياسيا… وعن طريق ضرب الاستقرار السياسي، سيتسببون في نهاية المطاف بضرب الاستقرار المالي».

في الآونة الأخيرة، قال دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي السابق الذي يرأس حاليا المجلس الأوروبي، إنه يخشى “العدوى السياسية”، التي يمكن أن تنتج عن الأزمة اليونانية، أكثر بكثير من خشيته من تداعياتها المالية:

قال: «إن ما أخشاه حقا هو العدوى الأيديولوجية أو السياسية لهذه الأزمة اليونانية وليس العدوى المالية». وأضاف: « كانت نفس اللعبة، أي هذا التحالف التكتيكي بين المتطرفين من جميع الجهات، تحدث دائما قبل وقوع أكبر المآسي في تاريخنا الأوروبي. واليوم يمكننا بالتأكيد أن نلاحظ هذه الظاهرة السياسية نفسها».

توسك هذا هو نفس الشخص الذي لعب دورا مركزيا (إلى جانب أنجيلا ميركل) في إجبار ألكسيس تسيبراس على الموافقة على شروط قاسية تتضمن إجراءات تقشف واسعة، بما في ذلك خصخصة ما قيمته 50 مليار دولار من الأصول العمومية اليونانية وتخفيض معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، وغيرها من الاقتطاعات العميقة. وهو نفس الشخص الذي احتج، في وقت لاحق، قائلا إنه لا يمكن قبول الحجة القائلة بأن «أحدا ما قد تعرض للعقاب، خصوصا تسيبراس أو اليونان. لقد كانت العملية برمتها تتعلق بمساعدة اليونان».

لكن توسك قال أيضا إنه يشعر بالقلق من اليسار المتطرف، الذي يدعو إلى «ذلك الوهم اليساري الراديكالي القائل بأنه في الإمكان بناء بديل ما للنموذج الاقتصادي الحالي للاتحاد الأوروبي». وقال إن هؤلاء القادة اليساريين المتطرفين يدفعون إلى نبذ القيم الأوروبية التقليدية، مثل “التدبير” والمبادئ الليبرالية القائمة على السوق التي خدمت الاتحاد الأوروبي بشكل جيد.

في أوربا، وكما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، تعرض الشباب بشكل خاص لأقسى الضربات، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة. في الوقت الحاضر وصلت بطالة الشباب في ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى نسبة 7,1%. وفي إيطاليا أكثر من 40% من البالغين أقل من 25 سنة ويبحثون عن عمل، هم عاطلون. يبلغ هذا الرقم بالنسبة لفرنسا 24% وفي بريطانيا 17%. لكنه أكثر من 45% بالنسبة لكل من اليونان واسبانيا.

الطبقة الحاكمة تعي جيدا الخطر الذي يمثله هذا على نظامها. قالت السيدة ريشلين من مدرسة لندن للأعمال: «هناك مخزون كبير من الشباب في إيطاليا يواجه خطر الضياع إلى الأبد، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغوطا سياسية مع مرور الوقت. المعارضة الايطالية منقسمة في الوقت الحالي، لكن هذا لن يكون بالضرورة هو الحال دائما».

قال دونالد توسك، في إشارة إلى تسيبراس، يمكن للخطاب الحماسي لقادة اليسار المتطرف إلى جانب ارتفاع البطالة بين الشباب في العديد من البلدان، أن يشكل خليطا متفجرا: «بالنسبة لي يشبه الوضع الحالي، إلى حد ما، ذلك الذي شهدناه بعد عام 1968 في أوروبا». وأضاف: «أستطيع أن أشعر، ربما ليس بمزاج ثوري، لكن بشيء يشبه نفاد الصبر على نطاق واسع. وعندما لا يبقى نفاد الصبر شعورا فرديا، بل يصير شعورا اجتماعيا، يكون ذلك بداية الثورات».

لقد وصل تأثير الأزمة اليونانية إلى أبعد من حدود اليونان. لقد تحطمت فكرة الاندماج الأوروبي. كانت ألمانيا خلال المفاوضات مثل قائد أوركسترا دكتاتوري. ولم تخف ميركل حقيقة أنها كانت المسؤولة عن إدارة الحدث بأكمله. البرجوازية الفرنسية، التي كان لديها في الماضي الوهم بأنها تشارك في حكم أوروبا، حرصت على عدم التعبير عن مخاوفها. وسوف تنمو هذه التوترات أكثر فأكثر مع تفاقم الأزمة.

لقد انفضحت طبيعة الديمقراطية البرجوازية أمام أنظار الملايين باعتبارها مجرد خداع. قالت ميركل بلغة واضحة جدا إن: الاستفتاءات الشعبية والانتخابات هي أشياء لا قيمة لها على الإطلاق، القوى الكبرى والحكام الفعليون لأوروبا، أي الأبناك والرأسماليون، هم من يتخذون جميع القرارات، بغض النظر عن آراء الأغلبية. وبالمثل فإن الاستسلام المهين الذي قام به تسيبراس فضح حدود الإصلاحية والديمقراطية الاجتماعية.

هذه المرحلة هي مرحلة الحروب والثورات والثورات المضادة، لكن هذا لا يعني أن الفاشية أو البونابرتية خطران وشيكان. على المدى الطويل، وإذا لم تقدم الطبقة العاملة أي مخرج من الوضع الحالي، ستحاول الطبقة الحاكمة، بطبيعة الحال، التحرك في اتجاه الردة الرجعية. لكن ونظرا لتغير موازين القوى بين الطبقات، لا يمكن لتلك الردة الرجعية أن تتخذ شكل الفاشية، كما كان الحال في الماضي، بل ستتخذ شكل نوع من الأنظمة البونابرتية. ومع ذلك لن تتمكن من تثبيت ديكتاتورية عسكرية على الفور دون التعرض لخطر الحرب الأهلية، التي لن يكون انتصارها فيها مضمونا.

عاجلا أم آجلا ستقرر الطبقة الحاكمة أن الديمقراطية مجرد ترف لم تعد تستطيع تحمله. لكنها ستتحرك بحذر، خطوة خطوة، لتضرب تدريجيا الحقوق الديمقراطية وتتجه في البداية نحو البونابرتية البرلمانية. لكن، في ظل ظروف الأزمة الرأسمالية، سيكون النظام البونابرتي الرجعي نظاما غير مستقر. لن يتمكن من حل أي مشكل وربما لن يستمر طويلا. لن يعمل سوى على التحضير لاضطرابات ثورية أكبر، مثلما انتهى المجلس العسكري اليوناني ما بين 1967 و1974 بثورة. يجب أن نكون مستعدين لمثل هذا النوع من التطورات وألا نسمح لأنفسنا بأن تدوخنا الأحداث.

بريطانيا

انتخاب كوربين زعيما لحزب العمال، بأغلبية كبيرة، حوّل الوضع برمته في بريطانيا عمليا بين عشية وضحاها. وجاء هذا التطور مسبوقا بالأحداث في اسكتلندا، حيث انعكس السخط ضد النظام من خلال النمو السريع للحزب الوطني الاسكتلندي. لم يكن ذلك النمو انعطافة نحو اليمين بل نحو اليسار. لم يكن تعبيرا عن تصاعد المشاعر القومية، بل عن الكراهية الشديدة ضد الطغمة التي تحكم في وستمنستر. صار حزب العمال، ونتيجة لسياسة التعاون الطبقي الجبانة التي يتبناها قادته، يظهر على أنه مجرد قطعة من ذلك النظام.

كان انتخاب كوربين في حد ذاته نتاج سلسلة من المصادفات، لكن وكما أشار هيغل تعبر الضرورة عن نفسها من خلال الصدفة. كون أن كوربين تمكن من وضع اسمه على قائمة الترشح للقيادة يندرج ضمن مفهوم الصدفة وفق التحديد الفلسفي، أي الشيء الذي يمكن أن يحدث أو لا يحدث. لكن من خلال هذا الحادث عبرت ضرورة إيجاد منفذ لإحباط العمال والشباب البريطانيين عن نفسها. كان الضغط من أجل إيجاد مثل هذا المنفذ يتراكم خلال الفترة الماضية بسبب خيبة الأمل في النظام السياسي، فلو لم يكن حادث قبول كوربين في لائحة الاقتراع قد وقع، لعبرت هذه الضرورة عن نفسها في مكان آخر – كما فعلت في اسكتلندا. لقد غير هذا الوضع برمته.

منذ أول ظهور له في مناظرة تلفزيونية، تميز كوربين بشكل واضح عن بقية المرشحين الآخرين. لقد دافع عن أفكار مختلفة وجديدة وأكثر صدقا وأكثر جذرية وأكثر انسجاما مع التطلعات الحقيقية لملايين الناس الذين ضاقوا ذرعا من الوضع الراهن ويريدون التعبير عن رفضهم للنظام.

قبل الانتخابات العامة كانت الحياة داخل حزب العمال ضعيفة أو معدومة. لكن حملة كوربين غيرت الوضع. كانت حملته، على وجه التحديد، نقطة تجميع لكل الاستياء المتراكم في المجتمع والذي لم يكن قد وجد حتى ذلك الحين أية نقطة مرجعية، وخاصة في حزب العمال الذي يسيطر عليه الجناح اليميني.

وفّر انتخاب جيريمي كوربين الشيء الوحيد الذي كان مطلوبا في بريطانيا، ألا وهو نقطة مرجعية لتجميع الاستياء والإحباط المتراكمين بين صفوف الجماهير. لقد انطلقت حركت استخدمت حزب العمال للمقاومة وقد بدأت هذه الحركة تتجه نحو اليسار. وهذا يمثل خطرا قاتلا على الطبقة الحاكمة، التي لن توفر أي جهد في سبيل تدميره.

استمر حزب العمال، على مدى عقود، تحت سيطرة قيادة يمينية شكلت ركيزة لدعم النظام القائم. ولن تتخل الطبقة الحاكمة عنه دون مقاومة شرسة. إن خط الدفاع الأول عن النظام الرأسمالي هو الفريق البرلماني لحزب العمال نفسه. يمثل البرلمانيون البليريون[5] لحزب العمال عملاء مباشرين واعين لأصحاب الأبناك والرأسماليين في هذا الصراع. وهذا ما يفسر إصرارهم المتعصب للتخلص من جيريمي كوربين مهما كلف الأمر. يجري الآن التحضير لانشقاق داخل حزب العمال والذي من شأنه خلق وضع جديد تماما في بريطانيا.

ليس حزب العمال وحده من يعرف الانقسام داخل صفوفه، بل أيضا حزب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الاتحاد الأوروبي. من الصعب التنبؤ بنتيجة الاستفتاء البريطاني، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له آثار هائلة على كل من أوروبا وبريطانيا معا. سوف يزيد من سرعة التفكك التي يمكن أن تنتهي بانهيار الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيطالب القوميون الاسكتلنديون، الذين هم مؤيدون للاتحاد الأوروبي، بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفكك الدولة البريطانية المتحدة.

سوف تتعمق التصدعات الموجودة داخل حزب المحافظين، وربما ستؤدي إلى انشقاق اليمين المعادي لأوروبا، والذي يمكن أن يندمج مع حزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP) المناهض لأوروبا والمناهض للهجرة، لتشكيل حزب بونابرتي ملكي على يمين حزب المحافظين. وعلى الطرف الآخر، من الواضح أن البليريين يتحركون في اتجاه الانشقاق عن حزب العمال. وعلى الرغم من أنهم هم والبرجوازية يخشون من عواقب مثل هذه الخطوة، فمن المرجح أنه في مرحلة معينة سيضطر الجناح اليميني لحزب العمال إلى الانشقاق والتلاقي مع “يسار” حزب المحافظين والليبراليين الديمقراطيين لتشكيل حكومة وطنية.

يبدو أن هذا هو السبيل الوحيد أمام الطبقة الحاكمة البريطانية لمنع صعود حكومة بزعامة جناح كوربين. لكنها إستراتيجية محفوفة بالمخاطر، إذ يمكنها أن تتسبب في حدوث استقطاب شديد، ودفع حزب العمال أبعد نحو اليسار. في وقت الأزمة العميقة من شأن وجود حزب العمال في المعارضة أن يمكنه من استعادة شعبيته، مما سيمهد الطريق لتشكيل حكومة عمالية يسارية. لقد هدد جنرالات الجيش البريطاني بالفعل بالقيام بانقلاب في حالة ما إذا وصل كوربين إلى السلطة.

قالت التقارير إن جنرالا كبيرا في الجيش قد حذر من أن حكومة جيريمي كوربين قد تواجه “تمردا” من جانب الجيش إذا ما حاولت استهداف وضعه. وقال لصحيفة صنداي تايمز: «إن الجيش لن يسانده. إن هيئة الأركان العامة لن تسمح لرئيس وزراء أن يهدد أمن هذا البلد وأعتقد أن الناس سيستعملون كل وسيلة ممكنة صحيحة أو خاطئة للحيلولة دون ذلك. لا يمكنك أن تضع إنسانا خارجا عن المألوف في موقع المسؤولية عن أمن البلاد.

ستكون هناك استقالات جماعية على جميع المستويات، وستواجه احتمالا حقيقيا جدا لحدث سيكون فعليا بمثابة تمرد.» (صحيفة الإندبندنت، 20 شتنبر 2015)

سيفتح هذا على الفور الباب أمام احتداد الصراع الطبقي واندلاع أزمة ثورية في بريطانيا.

إن المنظور الآن هو حدوث أزمة وانقسام في حزب العمال، وهو ما سوف يتيح إمكانات أكبر للتيار الماركسي. لكن أولويتنا ما زالت هي كسب الشباب وتثقيفهم. سوف يوفر لنا ذلك الكوادر التي سنحتاجها إذا أردنا الاستفادة من الإمكانيات المتاحة. هذه ليست أزمة عادية، فالوضع يحبل بانعطافات حادة ومفاجئة، لذلك يجب علينا أن نتوقع ما هو غير متوقع، ونمتلك القدرة على تغيير التكتيكات في غضون أربع وعشرين ساعة.

كل هذه الأحداث هي انعكاس للتغيير العميق الذي يجري في أعماق المجتمع. وقد عبر تروتسكي عن ذلك بشكل جيد بحديثه عن السيرورة الجزيئية للثورة الاشتراكية، أي السيرورة التي تتراكم خلالها تدريجيا سلسلة من التغيرات الصغيرة حتى تصل إلى تلك النقطة الحرجة حيث يتغير الكم إلى كيف.

أوهام البرجوازية

مع انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة ظهرت أوهام كبيرة عند البرجوازية الأوروبية حول إمكانية تحقيق الازدهار الاقتصادي الدائم والمزيد من التكامل الأوروبي الذي من شأنه أن يمكن أوروبا (تحت الهيمنة الألمانية) من توسيع حدودها حتى منطقة الأورال. قامت البرجوازية الأوروبية، المخمورة بأحلام العظمة تلك، بالتخلي عن جزء كبير من السيادة الوطنية في بعض المناطق الحساسة جدا. وربما كان إنشاء منطقة اليورو أبرز مثال على ذلك.

سبق لنا نحن الماركسيون أن أوضحنا أنه من المستحيل أن يكون هناك اتحاد نقدي دون اتحاد سياسي. وقد توقعنا أنه سيكون من الممكن الاحتفاظ باليورو طالما بقيت الظروف الاقتصادية مواتية، لكن في حالة الركود ستعود كل التناقضات الوطنية الظهور وسينهار اليورو “وسط الاتهامات المتبادلة”. وبعد خمسة وعشرين عاما ما زال هذا التنبؤ يحتفظ بكل مصداقيته.

يدافع الماركسيون بشكل لا لبس فيه عن إلغاء كل الحدود وتوحيد أوروبا. لكن في ظل الرأسمالية يبقى هذا المنظور مجرد يوتوبيا رجعية. وقد تبين الجانب الرجعي في المعاملة الوحشية التي عوملت بها اليونان من طرف بروكسل وبرلين. يدافع الاتحاد الأوروبي، في ظل هيمنة أصحاب الأبناك والرأسماليين، عن سياسة التقشف الدائم. ويمكن لزمرة غير منتخبة وغير مسؤولة من البيروقراطيين أن تملي السياسات وتبطل قرارات الحكومات المنتخبة، مثلما حدث مع حكومة سيريزا في اليونان.

وفي إطار التحالف مع الناتو والإمبريالية الأمريكية يلعب الاتحاد الأوروبي دورا رجعيا على الصعيد العالمي أيضا. لقد تدخل في البلقان، حيث كان له دور أساسي في جريمة تقطيع أوصال يوغوسلافيا. وشارك في مؤامرة تفكيك تشيكوسلوفاكيا – وهو ما لم يستشر فيه أبدا لا التشيك ولا السلوفاك. وقد تسبب تدخله في أوكرانيا، إلى جانب الإمبريالية الأمريكية، في الفوضى الكارثية الحالية. كل هذا كان في الأساس لمصلحة الإمبريالية الألمانية، التي هي السيدة الحقيقية للاتحاد الأوروبي، وتسعى جاهدة لتأكيد سيطرتها على أوروبا الشرقية والبلقان.

تجد القوى الامبريالية الأوروبية الأخرى، وفي المقام الأول بريطانيا وفرنسا، نفسها الآن في دور الشريك الصغير التابع لألمانيا. لكنها، هي أيضا، لديها مصالحها الامبريالية الخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، والتي تواصل الدفاع عنها تحت لواء الاتحاد الأوروبي. قاد الفرنسيون والبريطانيون حملة قصف ليبيا، وكان البريطانيون الحلفاء الأكثر حماسا للولايات المتحدة الأمريكية في غزوها الإجرامي للعراق. والآن تلعب فرنسا دورا مماثلا في سوريا. جميعهم يسعون لتحقيق مصالحهم الكلبية الخاصة بهم، وذلك تحت راية “المهام الإنسانية”، بطبيعة الحال.

تمثل اتفاقية شنغن، إلى جانب اليورو، واحدة من الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي. لقد خفضت وقت وتكلفة نقل البضائع في جميع أنحاء أوروبا لأن الشاحنات لم تعد مضطرة للانتظار ساعات طويلة لعبور الحدود الدولية. واستفاد السياح والناس الذين يعيشون في المدن الحدودية، لأنه لم تعد هناك حاجة لجوازات السفر والتأشيرات. لقد تم التخلص من التبذير السخيف للمال على مراقبة الحدود التي عفا عليها الزمن. كان من المفترض أن تكون هذه المعاهدة خطوة أساسية في اتجاه خلق أوروبا فيدرالية.

عام 1995 ألغت اتفاقية شنغن الرقابة على الحدود بين البلدان الموقعة عليها، وخلقت سياسة تأشيرات مشتركة بين 26 بلدا. ولكن الآن بدأت السيرورة نحو مزيد من التكامل الأوروبي تمشي في الاتجاه المعاكس. وقد انفضحت أزمة الاتحاد الأوروبي بشدة بسبب قضية اللاجئين.

أوروبا وأزمة اللاجئين

مع مجزرة نوفمبر 2015 في باريس، صار العمال يدفعون ثمن البربرية والرعب الذي نشرته الإمبريالية في الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت وضع وصول الآلاف من الناس، اليائسين الفارين من ويلات الحرب والجوع والقهر، حكومات أوروبا أمام معضلة عويصة. في الواقع هناك أزمة لاجئين عالمية وليست مجرد أزمة شرق أوسطية. فعلى الصعيد العالمي بلغ عدد النازحين بسبب الحروب واضطهاد الأقليات وانتهاك حقوق الإنسان ما يقرب من 60 مليون نسمة في نهاية عام 2014. هذا انعكاس واضح للأزمة العالمية للنظام الرأسمالي وعدم قدرته على أن يوفر للناس أبسط حقوق الإنسان، أي الحق في الحياة. وقد أدى تدفق اللاجئين من سوريا وأفغانستان وغيرهما من البلدان التي مزقتها الحرب والتي تعاني من الفقر في العالم، إلى تزايد المطالب بتشديد الرقابة على الحدود.

كانت أنجيلا ميركل سريعة في فتح ذراعيها للاجئين الفقراء الذين كانوا يطرقون بابها. أحد الأسباب بدون شك هو محاولة الاستفادة من مشاعر التعاطف الحقيقية الذي أبداها، بشكل طبيعي، كثير من الناس في ألمانيا وجميع البلدان الأوروبية الأخرى، لأن الناس العاديين، الذين ليست أفكارهم وأفعالهم مدفوعة بالحسابات الباردة التي تحرك أصحاب الأبناك والرأسماليين، دائما ما يبدون التعاطف والتضامن مع الفقراء والمضطهدين. والسبب الآخر كان هو مصلحة الشركات الكبرى في سياسة الباب المفتوح، ليس من منطلق التعاطف مع معاناة الآخرين، بل كوسيلة لتأمين كميات كبيرة من اليد العاملة البشرية بأسعار زهيدة.

لكن مشاعر ميركل الرقيقة لم تدم طويلا. كانت ألمانيا تتوقع استقبال أكثر من مليون طالب لجوء عام 2015. لكن الهجمات ضد ملاجئ مهاجرين في ألمانيا تتزايد مع ارتفاع أصوات أحزاب اليمين المناهضة للهجرة مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا” (Alternativ für Deutschland). والآن ها هي ميركل تتوسل لتركيا ليس فقط لوقف تدفق اللاجئين بل لإعادتهم. تطالب برلين بشكل عاجل بالتوزيع النسبي للمهاجرين بين مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي – وهو الاقتراح الذي لم يلاق حماسة كبيرة في لندن وباريس، ولاقى الرفض الصريح في وارسو وبودابست.

ظهرت تناقضات حادة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. اتهمت السلطات الفرنسية والنمساوية روما بالسماح لطالبي اللجوء (بل وحتى تشجيعهم) لمغادرة إيطاليا وهددت بإغلاق حدودها مع إيطاليا؛ في الواقع نفذت فرنسا تهديدها وقامت لفترة وجيزة بإغلاق الحدود في أواخر يونيو. توجد ألمانيا، التي تعتبر أغنى بلد في أوروبا، في وضع يمكنها من استيعاب عدد كبير من اللاجئين. لكن البلدان الأخرى ليس لها نفس الحظ. لقد استقبلت إيطاليا واليونان اللاجئين أكثر من معظم البلدان الأخرى. وتطالبان مرارا بالمزيد من الموارد وتطبيق حصص الهجرة في الاتحاد الأوروبي. لكن هذه النداءات سقطت على آذان صماء، فقد رفضت بلدان وسط وشرق أوروبا على الفور فكرة الحصص.

والآن يطرح المشكل التالي: ما الذي يجب القيام به بالضبط تجاه اتفاقية شنغن، التي تجعل من الممكن للمهاجرين التحرك بحرية بين الدول الأعضاء. وحتى قبل أحداث باريس قال الرئيس البولندي للمجلس الأوروبي، دونالد توسك: «دعونا نكون واضحين، إن مستقبل شنغن على المحك والوقت آخذ في النفاد… يجب علينا استعادة السيطرة على حدودنا الخارجية». وقد قدمت هجمات باريس للحكومات المبرر الملائم من أجل فرض مراقبة “مؤقتة” على الحدود، ليس فقط من طرف فرنسا، بل كذلك من طرف بلدان أخرى، بما في ذلك ألمانيا والسويد.

في جميع أنحاء أوروبا هناك شعور بالضيق المتزايد وعدم الثقة والعداء تجاه الاتحاد الأوروبي. وبعد المعاملة الوحشية التي تعرضت لها اليونان، هناك تزايد للمعارضة ضد سياسية بروكسل من طرف العمال والشباب في البلدان الأوروبية الجنوبية التي تعارض التقشف. وعلى الطرف الآخر هناك معارضة من الأحزاب اليمينية الشعبوية والمعادية للمهاجرين في ألمانيا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وبلدان أخرى في شمال أوروبا.

كلما طالت مدة فرض تلك البلدان للرقابة على حدودها أو إغلاقها، كلما زاد ذلك في ضرب مبدأ أوروبا المفتوحة. صعود الأحزاب القومية والمناهضة للهجرة في ألمانيا وفرنسا وفنلندا والدنمارك والسويد والمجر يضع مزيدا من الضغوط على الحكومات الأوروبية لإغلاق الحدود. من الواضح أن أيام اتفاق شنغن صارت معدودة. وحتى إذا لم يتم إلغاؤها تماما، فمن المؤكد أنه ستتم مراجعتها إلى درجة أنه لن يبق الكثير من مبدأ حرية الحركة في أوروبا.

تسعى الدول الأعضاء لأن يتم إعطاؤها المزيد من السلطة التقديرية فيما يتعلق بمسألة إعادة فرض الرقابة على الحدود. وسواء أدخلت الإصلاحات على اتفاقية شنغن أم لا، فإنه سوف تكون هناك رقابة بوليسية أكثر صرامة في محطات القطارات والحافلات وفي المطارات. وهذا ما بدأ يحدث بالفعل منذ الآن. سيتم تشديد قوانين الهجرة لتجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية. البلدان التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية شنغن، مثل رومانيا وبلغاريا، سوف تطالب برقابة أكبر. بولندا والمجر، اللتان كانتا تابعتان للإمبريالية الألمانية، دخلتا الآن في صراع مباشر مع برلين حول قضية اللاجئين.

سوف يؤدي تقويض اتفاقية شنغن بالضرورة إلى تقييد حرية الحركة للشعوب، والتي هي واحدة من الركائز الرئيسية للاتحاد الأوروبي. وبمجرد إضعاف أساس واحد، سيفتح الباب أمام ضرب أساسات أخرى على نحو مماثل. إن إزالة أو إضعاف حرية تنقل الأشخاص يمكن أن يشكل خطوة نحو إضعاف الحركة الحرة للسلع، وهذا ما سوف يشكل، إلى جانب انهيار اليورو -وهو الأمر الممكن جدا-، نهاية الاتحاد الأوروبي كما نعرفه. لن يتبق شيء من حلم الوحدة الأوروبية سوى قشرة فارغة.

في ظل الرأسمالية، سوف تبقى فكرة قارة بدون حدود مجرد حلم بعيد المنال. إن مهمة توحيد أوروبا -وهي المهمة التقدمية والضرورية تاريخيا- لا يمكن تحقيقها إلا عندما سيتحرك عمال أوروبا للإطاحة بديكتاتورية البنوك والاحتكارات ، تحطيم الاتحاد الأوروبي الرأسمالي الحالي ووضع الأسس لاتحاد حر وطوعي للشعوب على أساس فدرالية الدول الاشتراكية الأوروبية، باعتبارها خطوة في اتجاه الفدرالية الاشتراكية العالمية .

العلاقات الدولية

تعتبر المرحلة التي نمر منها اليوم، من وجهة نظر العلاقات الدولية، مرحلة دون سابقة تاريخية. في الماضي كان هناك دائما ما لا يقل عن ثلاث أو أربع قوى عظمى تتنافس للهيمنة على الصعيد الأوروبي أو العالمي. وهكذا فقد كانت العلاقات الدولية، لفترات طويلة، تميل نحو نوع من التوازن الذي كانت تتخلله الحروب بشكل دوري.

وينعكس الاضطراب الاقتصادي في زيادة الاضطراب السياسي كذلك. منذ الحرب العالمية الثانية، لم يسبق للعلاقات الدولية أن كانت مشحونة بالتوترات مثلما هي عليه الآن. لقد أدت النزعات التوسعية العدوانية للإمبريالية الأمريكية، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، إلى خلق حالة من الفوضى في كل مكان: في البلقان وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا وباكستان ومؤخرا في أفريقيا أيضا.

سبق لليون تروتسكي أن توقع، قبل الحرب العالمية الثانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبرز باعتبارها القوة العالمية المهيمنة، لكنه أضاف أنه سيكون للولايات المتحدة ألغام في أساساتها. وقد تأكد هذا التوقع بشكل كبير مع تصاعد الإرهاب في الولايات المتحدة وعالميا وعجز الولايات المتحدة عن فرض إرادتها مثلما كانت تفعل في الماضي.

عام 1945، فرضت الولايات المتحدة نفسها باعتبارها قوة عالمية مهيمنة. وقد رافق صعود القوة الأميركية انهيار قوة الدول الإمبريالية الأوروبية. لقد حطمت الحرب العالمية الثانية قوى كل من اليابان وأوروبا الغربية. وسيطرت الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، على الرغم من أنها واجهت قوة الاتحاد السوفياتي.

قام توازن غير مستقر استمر حوالي نصف قرن تقريبا، لم يكن خلاله مركز السلطة لا في لندن ولا في باريس ولا في وارسو، بل كان في واشنطن وموسكو. في ذلك الوقت لم يكن في مقدور الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في بلدان مثل العراق وسوريا ويوغوسلافيا، التي كانت في دائرة النفوذ السوفياتي، فبالأحرى أن تفكر في التدخل في أوكرانيا أو جورجيا، اللتان كانتا ما تزالان جزءا من الاتحاد السوفياتي.

لكن كل شيء تغير مع انهيار الاتحاد السوفياتي، قبل أكثر من عقدين من الزمن. وجدت موسكو، التي كانت تعيش أزمة داخلية وتواجه ضغط حركة احتجاج واسعة النطاق، نفسها مضطرة للانسحاب من أوروبا الشرقية. وتم حل حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي، لكن حلف شمال الأطلسي استمر في الوجود باعتباره تهديدا محتملا لروسيا.

في سنوات الثمانينات قدم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وعدا شفهيا للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف بأن الغرب ليست لديه أية نية في توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا إلى منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي. وكانت تلك مجرد كذبة. فخلال العقدين الماضيين عملت الولايات المتحدة بشكل منهجي على توسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، ليضم العديد من البلدان التي كانت في السابق ضمن منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي.

كانت الإمبرياليتان الألمانية والأمريكية وراء تفكك يوغوسلافيا، وهو ما شكل حدثا رجعيا بشكل مطلق بالنسبة لشعوب يوغوسلافيا وإذلالا كاملا لروسيا. وعلى الرغم من أن روسيا كانت لها قوات مرابطة هناك، فإن الغرب تمكن من بسط سيطرته في حين اكتفى الجيش الروسي بدور المتفرج العاجز.

في الماضي كان في إمكان التناقضات على الصعيد العالمي أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية، لكن هذا لم يعد ممكنا اليوم. إن ميزان القوى على الصعيد العالمي لا يسمح بذلك. لكن هذا لا يعني أننا أمام حقبة من السلام. بل على العكس من ذلك، ستعبر التناقضات عن نفسها من خلال سلسلة لا تنتهي من الحروب الصغيرة، مما يؤدي إلى سفك رهيب للدماء والفوضى.

على الرغم من أن الولايات المتحدة ما تزال قوية جدا، فهي بعيدة عن أن تكون مطلقة القوة. لقد فضحت الحروب في أفغانستان والعراق حدود قوة الإمبريالية الأمريكية. فحتى أقوى دولة إمبريالية لا تستطيع أن تشارك مباشرة في عدد كبير من الصراعات في جميع أنحاء العالم. وسرعان ما تجد نفسها منهكة اقتصاديا وسياسيا، مع وقوف الرأي العام بحدة ضد التدخلات الخارجية. لقد غاب هذا الدرس عن ذهن الزمرة قصيرة النظر التي حكمت في عهد جورج دبليو بوش، لكن كان لا بد من تعلمه بشكل مؤلم من طرف خلفه.

روسيا وأمريكا

بضغط من الإمبريالية الأمريكية وسع الناتو نفوذه وصولا إلى حدود روسيا. في البداية انضمت دول البلقان إلى الحلف، وبعد ذلك بولندا. لكن عندما حاول الأمريكيون ضم جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي، كانت تلك خطوة أبعد مما ينبغي. أرسلت روسيا جيشها إلى جورجيا وسحقتها بسرعة. جاء الآن دور الأمريكيين للتعرض للإهانة، حيث استولى الروس على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي أعطتها واشنطن للزمرة الحاكمة في جورجيا، بما في ذلك حتى مقاعد المراحيض.

كان ذلك تحذيرا واضحا للأمريكيين. قال لهم الكرملين: “كفى يعني كفى!” لكن حكام الولايات المتحدة مصابون بالعمى والصمم والبكم. عندما كان الألمان على استعداد للتراجع خلال الصراع في أوكرانيا، أواخر عام 2013، قرر جون ماكين وحلفاؤه الجمهوريون التدخل والضغط على أوباما في هذه المسألة. كانوا يفكرون في توجيه ضربة قوية لروسيا انتقاما لجورجيا وجذب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كانت فكرة أن بوتين سيقبل بهدوء فقدان أوكرانيا، مجرد فكرة حمقاء إلى أقصى الحدود. وكان الأكثر حماقة هو توقع تقبله لخسارة شبه جزيرة القرم، حيث تملك البحرية الروسية قاعدة كبيرة في سيباستوبول.

نجح الانقلاب اليميني في كييف، المدعوم من القوى القومية والفاشية المتطرفة، في إسقاط حكومة يانوكوفيتش، لكن ذلك أدخل أوكرانيا في هاوية الانهيار الاقتصادي والحرب الأهلية. الغرب، وكما كان متوقعا، لم يف بأي من الوعود التي قدمها للشعب الأوكراني، كما أنه لم يفعل أي شيء للوقوف في وجه روسيا، على الرغم من كل التهديدات التي أطلقها وصرخات الوعيد.

لم يؤد فرض العقوبات على روسيا إلى إضعاف النظام، بل أدى إلى تقويته. قبل الأزمة الأوكرانية والعقوبات الأميركية، لم يكن بوتين في موقف قوي جدا، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة “لمعاقبة روسيا” كانت لها نتيجة عكسية. تمكن بوتين من الركوب على موجة الوطنية، وعند نقطة معينة صار يتمتع بشعبية تقرب من 90٪.

ظاهريا قد يبدو متناقضا كيف أن بوتين خرج قويا من أزمات أوكرانيا وسوريا. لقد تعرضت جهود الغرب لعزله للفشل الذريع. إنه الآن الرجل الذي يوجه الأحداث في سوريا. وحتى لو استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على عقوباتها على شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، فيمكننا التنبؤ بثقة أن حلفائها الأوروبيين سوف يرفعون عقوباتهم. يحتاج الاقتصاد الأوروبي الغارق في الأزمة للسوق الروسية والغاز الروسي بقدر ما تحتاج البرجوازية الأوروبية إلى المساعدة الروسية لتنظيف الفوضى في سوريا ووقف تدفق اللاجئين.

لكن إذا نظرنا أعمق في الوضع سوف يتضح أنه ليس مستقرا مثلما يبدو في الظاهر. الاقتصاد الروسي يواصل الانخفاض، وقد تضرر بسبب انخفاض سعر النفط والعقوبات الغربية. الأجور الحقيقية آخذة في الهبوط. والطبقة الوسطى لم يعد في إمكانها أن تقضي عطلة نهاية أسبوع لطيفة في لندن وباريس. إنها تبدي تذمرها لكنها لا تفعل شيئا. تأثر العمال الروس بالدعاية الرسمية في أوكرانيا، وأثارت استنكارهم أنشطة الفاشيين والقوميين المتطرفين الأوكرانيين، وكان بوتين قادرا على الاستفادة من تعاطفهم الطبيعي مع إخوانهم وأخواتهم في شرق أوكرانيا. وعلى هذا الأساس ارتفعت شعبيته.

قد يكون بوتين قادرا على مواصلة إحكام قبضته على السلطة لبعض الوقت، لكن لكل شيء حدود، وفي النهاية يقدم التاريخ دائما حكمه. لقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى هبوط حاد في مستويات معيشة العديد من العمال، خصوصا الذين يعيشون خارج بيترسبورغ وموسكو. الجماهير صبورة، لكن صبرها له حدود واضحة. رأينا الدليل على ذلك في نهاية عام 2015 عندما دخل سائقو شاحنات المسافات الطويلة في الإضراب. كان ذلك مؤشرا صغيرا ربما، لكنه مؤشر رغم كل شيء، وعاجلا أو آجلا سوف يجد استياء العمال الروس تعبيرا له في احتجاجات وإضرابات أقوى.

في مقاله: “كتاب الثورة المغدورة تحفة ماركسية”، قدم آلان وودز التحليل التالي:

«إن مشهد قيام الشركات الاحتكارية الروسية الكبيرة بإثراء نفسها على حساب الشعب تثير عنده شعورا بالغضب الشديد. ليست روسيا مثل الغرب حيث تعود الناس منذ أجيال على الرأسمالية. الناس في الغرب قد لا يعجبهم ما ينتج عن الرأسمالية، لكن معظمهم يعتبرونها حتمية وطبيعية تقريبا. إنهم لا يشككون عادة في حق الرأسماليين الإلهي في امتلاك الصناعة واستغلال اليد العاملة. لكن في روسيا الأمور مختلفة. فطيلة أجيال تعود الشعب على مجتمع حيث كانت وسائل الإنتاج في يد الدولة وكانت الدولة، على الأقل اسميا، من المفترض أنها تخدم مصالح الشعب العامل. الأغلبية الساحقة تعتقد أن أصحاب المؤسسات التي تمت خصخصتها ليسو سوى لصوص سرقوا ممتلكات الشعب. وهذا صحيح تماما. ليست للرأسمالية أية شرعية في نظر الطبقة العاملة. هذا فرق مهم جدا بين روسيا وبين الغرب، وهو الفرق الذي يمكن أن تكون له عواقب هامة في المرحلة المقبلة».

ويمكن أن ينطبق هذا أيضا على غيرها من البلدان الستالينية السابقة. كان سقوط الاتحاد السوفييتي وبلدان الاقتصادات المخططة أكبر هزيمة للبروليتاريا العالمية، إلى جانب الحرب العالمية الثانية. ومع الفقر الاقتصادي الذي نتج عن ذلك شهدنا أيضا الفقر الاجتماعي والأخلاقي. شهدت هذه البلدان الاغتراب والفساد والمذابح التي اقترفها اليمين المتطرف وطاعون الانقسامات القومية العنيفة، بينما وصلت الدعاية الرأسمالية والمناهضة للشيوعية مستويات هستيرية وسممت الوعي. ومع ذلك فإنه سيكون من الخطأ استخلاص استنتاجات متشائمة من هذا. لم تشهد الجماهير في أوروبا الشرقية مرحلة الطفرة الاقتصادية الرأسمالية لما بعد الحرب. وعلى عكس الطبقات العاملة من الدول الغربية، لن تكون الأوهام في الإصلاحية قوية، ويمكن التوصل إلى استنتاجات ثورية بسرعة مدهشة. وليست الانتفاضات في البوسنة وبلغاريا والتمرد الذي شهدته أوكرانيا والإضرابات الكفاحية جدا في بولندا وسلوفاكيا سوى بعض الأمثلة عن الطبيعة المتفجرة للأوضاع التي ستشهدها الدول العمالية المشوهة سابقا.

أحس بوتين بما يكفي من الثقة لشن هجوم عسكري في سوريا، وهو الهجوم الذي أخذ الغرب على حين غرة. ونتيجة لذلك، فإن الرجل الذي كان من المفترض أن يكون منبوذا على الساحة الدولية، صار الآن، في واقع الحال، المتحكم في مصير سوريا.

لم يمر وقت بعيد منذ أن كان أوباما وكيري ينفثان النار ضد الرجل الموجود في الكرملين. ثم فجأة وصل بوتين إلى الأمم المتحدة وأصبح مركز الاهتمام. بل إنه ظهر إلى جانب الرئيس الأميركي، مع مصافحة حظيت بتغطية إعلامية، على الرغم من أنها لم تكن حميمية جدا بالتأكيد.

كان الهدف الرئيسي لبوتين في سوريا هو الحفاظ على الأسد في السلطة، باعتباره حليفا موثوقا به لروسيا، ووقف تقدم المتمردين الإسلاميين، الذين كانوا يقتربون كثيرا من المناطق الرئيسية التي تدعم الأسد في الغرب، وحيث توجد القواعد الروسية. على الأقل يمكن القول بأن نوايا بوتين كانت واضحة لا لبس فيها، وهذا ما أعطاه مظهر القوة.

أوباما، على العكس من ذلك، رجل لديه كونغرس منقسم بشكل حاد ويواجه معارضة جمهورية مسعورة. إنه يدرك تمام الإدراك خطورة التورط في حرب على الأرض في العراق. لقد سئم الشعب الأمريكي من المغامرات الخارجية، وهذا، وليس أي اعتبارات سلمية أو إنسانية، هو السبب وراء سعيه المحموم لتجنب إقحام القوات الأمريكية على الأرض في سوريا.

ليس من الصعب فهم السبب في هذا التناقض الذي تعرفه سياسة الولايات المتحدة في سوريا. كانت العمليات العسكرية الجدية الوحيدة ضد الجهاديين في سوريا هي تلك التي نفذها الروس بالتعاون مع جيش بشار الأسد. والعمليات العسكرية الجدية الوحيدة ضد داعش في العراق (بصرف النظر عن الأكراد الذين يقاتلون في مناطقهم)، لا يقوم بها ما يسمى بالجيش العراقي وداعميه الأمريكان، بل تلك التي تنفذها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران وعناصر من الجيش الإيراني.

اضطر الأمريكيون عمليا إلى الاعتراف بهذا الواقع، وقبلوا بمطالب روسيا وإيران باستمرار بشار الأسد في السلطة خلال المستقبل المنظور. وهذا هو السبب الذي دفع أوباما للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الأسلحة النووية، وهو الاتفاق الذي رفضته كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وأصدقائهما الجمهوريين في الكونغرس. إنه باختصار مضطر لمواجهة الجميع في وقت واحد، وهذا ما يعطيه مظهر الضعف. عاد الرئيس الروسي إلى موسكو وهو مقتنع بأن الأمريكيين سيتصرفون فيما يتعلق سوريا بالضبط مثلما تصرفوا فيما يتعلق بأوكرانيا، أي أنهم لن يقوموا بشيء يذكر، ولم يكن مخطئا.

ضاعف الروس شحنات الأسلحة لدمشق، وأغرقوها بالأسلحة والمعدات. كما شنوا سلسلة من الغارات الجوية ضد داعش وأهداف أخرى. لقد غيرت الغارات الروسية على نحو فعال ميزان القوى على أرض المعركة. وقد أجبر هذا الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على تصعيد حملة القصف، والتي كانوا يقومون بها حتى ذلك الحين بشكل فاتر، وتهدف إلى احتواء داعش بدل إلحاق الهزيمة بها. وهكذا، ففي كل خطوة يقوم الروس بإحراج الدبلوماسية الأمريكية. في سوريا اضطرت واشنطن لابتلاع كبريائها وقبول شروط موسكو. وقد أدى هذا إلى تغيير جذري في ميزان القوى، ليس فقط في سوريا، بل في الشرق الأوسط ككل.

الشرق الأوسط

“C’est pire qu’un crime, c’est une faute” ( “إنها أسوأ من جريمة، إنها خطأ”). يمكن لهذه الكلمات الشهيرة المنسوبة للويس أنطوان هنري دو بوربون كوندي، دوق إنيين (Enghien) أن تكون بمثابة شاهد قبر مناسب للسياسات الخارجية للإمبريالية الأمريكية في العقود الأخيرة.

إن النيران التي تحاصر منطقة الشرق الأوسط بأكملها هي نتيجة مباشرة للغزو الإجرامي للعراق، ولاستمرار تدخل الإمبريالية الأمريكية في تلك المنطقة المنكوبة. وبعد أن ضرب الأمريكيون وحلفائهم استقرار العراق وحولوه إلى بلد مدمر مزقته الحرب، ساعدوا وحرضوا القوى الرجعية في سوريا، التي صارت تشكل الآن تهديدا خطيرا لمصالحهم. لكن الحرب المزعومة ضد الإرهاب، التي شنت منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما في العراق، لم تحققت أي شيء على الإطلاق.

لم يفهم الساسة في واشنطن أي شيء، ولم يتوقعوا أي شيء. ومن المفارقات أنهم بتدميرهم لدولة صدام حسين والجيش العراقي، قلبوا موازين القوى في المنطقة، وخلقوا فراغا استفادت منه عدوتهم القديمة إيران. عندما اقتحم الجيش الأمريكي العراق لم يكن هناك وجود لتنظيم القاعدة. لكن كل المنطقة صارت الآن في قبضة الجنون الجهادي. هذه نتيجة مباشرة لغزو الإمبريالية الأمريكية.

لقد انتبه الأمريكيون متأخرين إلى سوء الأوضاع التي خلقوها هم أنفسهم والتي صارت الآن تهددهم. تواجه الولايات المتحدة الآن التهديد المتزايد للعنف الجهادي الذي ينتشر كوباء لا يمكن السيطرة عليه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبر الصحراء للانفجار في نيجيريا ويصيب البلدان المجاورة في النيجر وتشاد والكاميرون.

كيف ردت أكبر قوة عسكرية في العالم على هذا التهديد؟ لقد اضطرت للاقتصار على عمليات قصف من ارتفاع كبير. لكن ليس سرا أن القصف وحده لا يمكن من كسب الحروب، وخاصة مثل تلك الحروب التي تجري في العراق وسوريا. لقد قصفت أمريكا وحلفاؤها مواقع داعش لأكثر من سنة، لكن يبدو أن تأثير ذلك على داعش كان هزيلا.

صحيح أن تلك الحركة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية بعقوباتها القاسية واللاإنسانية وعمليات الصلب وقطع الرؤوس والرجم حتى الموت وقمع النساء والهجمات التي تشنها ضد الثقافة والتعليم، تمثل نزعة رجعية وردة إلى الماضي المظلم والبدائي. لكن كل ذلك ليس سوى صورة طبق الأصل لجرائم الإمبريالية والتفجيرات العشوائية والتعذيب وإساءة معاملة السجناء في أبو غريب وغوانتانامو. لقد تسببت التدخلات الإمبريالية في الشرق الأوسط، منذ عام 2001، في مقتل ما بين 1,3 و2 مليون شخص، وأدت إلى نزوح الملايين، الذين يعيشون الآن في ظروف قاسية. وهي المآسي التي يتم إدراجها تحت عنوان “أضرار جانبية”.

يحتاج الامبرياليون لذريعة لعدوانهم الإجرامي في منطقة الشرق الأوسط، وقد وفرتها لهم جرائم الجهاديين. لقد صنعت آلة الدعاية الإمبريالية بدأب الانطباع بأن داعش مطلقة القوة، لكن الأحداث سوف تظهر أن داعش ليست بكل تلك القوة التي تبدو عليها. ومنذ تدخل الروس سرعان ما أجبرت داعش وغيرها من الجماعات الجهادية على اتخاذ موقف دفاعي.

لقد غير التدخل الروسي كل شيء. وقد اضطر الأمريكيون إلى تكثيف نشاطهم. لهزيمة داعش يحتاجون لقوات على الأرض، لكن شريطة ألا تكون قوات أمريكية. يشارك عدد قليل من القوات الخاصة الأميركية على الأرض، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى تلك المشاركة.

لكن لسوء حظ أوباما، لهزيمة داعش لا تكفيه قوات صغيرة، بل هو في حاجة لقوات كبيرة. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ يضع بعض المتفائلين، الميؤوس من شفائهم، آمالهم في الجيش العراقي، لكن هذا من أكثر الأوهام تهافتا. عندما دمر الأمريكيون الجيش العراقي في عام 2003، أزالوا القوة العسكرية الوحيدة في المنطقة القادرة على مواجهة قوة إيران. والآن لا تصلح بقايا تلك القوة المثيرة للشفقة والمحطمة المعنويات لا لمحاربة داعش ولا لأي شيء آخر. لقد تبين عجز الجيش العراقي التام عن القتال خلال الصيف الماضي عندما فر كالأرانب المذعورة، وترك الموصل تحت رحمة جحافل داعش.

وفي الوقت نفسه، اتضح أن “المعارضة المعتدلة” داخل سوريا مجرد وهم. كل المنظمات التي تحارب الأسد، ومع استثناءات طفيفة، هي منظمات متعصبين إسلاميين من هذا النوع أو ذاك. أولويتهم هي محاربة حكومة الأسد أكثر من القتال ضد داعش. والدور الرئيس لهؤلاء “المعتدلين” هو توفير جسر لتمرير الأسلحة الأمريكية إلى الجماعات الجهادية. أعلن الأمريكان أنهم سيشكلون قوة قتالية من 5000 من “المعتدلين”، لكنهم اعترفوا الآن أنه لم يتبق منهم في الميدان سوى حفنة صغيرة (أين هم وماذا يفعلون؟ لا أحد يعرف!). بينما قتل الآخرون على أيدي الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة – والتي تلقت معلومات استخباراتية عن أماكن وجودهم من تركيا حليفة الولايات المتحدة- أو أنهم التحقوا بصفوف القاعدة وسلموها أسلحتهم.

في النهاية اضطرت الولايات المتحدة إلى التخلي عن كل خططها في سوريا. تم التراجع بشكل كبير عن خطة دعم المتمردين “المعتدلين”. وفي غضون ذلك اضطرت إلى الوقوف بكل ثقلها وراء القوات الكردية المنظمة تحت لواء وحدات حماية الشعب (YPG). وحول وحدات حماية الشعب أنشأت القوات السورية الديمقراطية (SDF) والمؤتمر السوري الديمقراطي.

أثبتت وحدات حماية الشعب فعاليتها الكبيرة في سوريا، وذلك أساسا لأنها ميليشيا شعبية قائمة على أساس برنامج ديمقراطي وغير طائفي. وهي، بقواتها البالغ عددها ما بين 50.000 و70.000 مقاتل، تمثل قوة لا يتفوق عليها من حيث العدد سوى جيش الأسد، الذي هو أقل منها في مجال التدريب والروح المعنوية والتحفيز. وبعد تشكيل المؤتمر السوري الديمقراطي أصبحت بحكم الواقع دويلة كردية.

تعتبر وحدات حماية الشعب ولا شك الحركة الأكثر تقدمية في الشرق الأوسط في الوقت الراهن. ومع ذلك يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة لأسباب رجعية بالكامل. تهدف الإمبريالية الأمريكية إلى تفكيك سوريا إلى دويلات صغيرة تديرها الميليشيات وأمراء الحرب المتصارعين والذين يمكنها دفعهم ضد بعضهم البعض للحفاظ على سيطرتها. ليس شعار تقرير المصير للدول الصغيرة بالنسبة للإمبرياليين سوى فخ ووسيلة رجعية للخداع. إنهم في الوقت الحاضر مضطرون للاستفادة من الأكراد في القتال ضد داعش نيابة عنهم، لكن هؤلاء الإمبرياليين سيحاولون حتما، في مرحلة معينة، استخدام تكتيك فرق تسد هذا ضد الأكراد أنفسهم. إن الماركسيين، وفي نفس الوقت الذي يدعمون فيه الجوانب التقدمية للحركة الكردية ويدافعون عن حق الشعب الكردي في تقرير المصير، يحذرون من خلط القضية الكردية مع مؤامرات الإمبريالية الأمريكية، وينتقدون تناقضات وأوجه قصور القيادة الكردية.

لقد عمق هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه الأكراد من الخلافات بين واشنطن وبين حليفتها تركيا، التي بدأت تنظيمات القاعدة التابعة لها تخسر الدعم المباشر وغير المباشر الذي كانت تتلقاه من الولايات المتحدة. تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني على أنهما تهديد لها، وقد أثارت السياسة الأمريكية الجديدة سخطها. أدى هذا الوضع إلى حالة غريبة من الحرب المنخفضة الحدة، التي تختمر بين قوات الدفاع الذاتي المدعومة من الولايات المتحدة وبين التنظيمات الإسلامية المدعومة من طرف السعودية وتركيا، وهو ما يمكن له أن ينفجر على شكل حرب واسعة النطاق في أي لحظة.

وإلى جانب الدعم الذي تقدمه للأكراد، أدركت الولايات المتحدة أنها تحتاج القوات المدعومة من إيران، فضلا عن نظام الأسد، لتحقيق الاستقرار في سوريا والحيلولة دون سقوطها في يد الجماعات الأصولية الإسلامية. يعلم الجميع أن وطأة القتال في العراق، وبصرف النظر عن الأكراد الذين يهتمون بشكل رئيسي بالقتال في مناطقهم، إنما تتحملها الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران والحرس الثوري، وأن تدريب الجيش العراقي وقيادته تتم على يد الضباط الإيرانيين. إن محاولة بناء قوة قتالية على أساس “الإسلاميين المعتدلين” محكومة بالفشل أيضا. فالفصائل المختلفة أكثر حرصا على محاربة حكومة الأسد ومحاربة بعضها البعض من حرصها على قتال داعش. وقد تصاعدت الاشتباكات بين مجموعات القاعدة وبين جماعات تابعة للقوات الديمقراطية السورية التي شكلت حديثا (وهي مجموعة مدعومة من الولايات المتحدة تتكون من وحدات حماية الشعب الكردي وبقايا من الجيش الحر مشكوك في انتمائها للفكر الجهادي).