في رائعته «الإمبريالية»، شرح لينين كيف أن الاحتكارات والبنوك هي التي تحكمنا، وتنتج الصراع والفوضى والأزمات. والوضع المضطرب اليوم هو دليل على صحة هذا التحليل. نحن بحاجة إلى ثورة لمصادرة ثروات أصحاب المليارات.

ما هي الكلمة التي تربط بين أحد أشهر الأعمال النظرية للينين وحبوب الإفطار في السوبرماركت والرقائق الإلكترونية المصنوعة من السيليكون ولعبة لوحية شهيرة من أوائل القرن العشرين؟ التلميح في العنوان: الاحتكار.

يُصور النظام الرأسمالي في كثير من الأحيان على أنه يوفّر “الحرية” و”الاختيار”، لكن هذه خرافة كاملة. فمنذ اللحظة التي نستيقظ فيها وحتى نخلد إلى النوم، تتحكم في حياتنا الاحتكارات؛ أي الشركات العملاقة التي تهيمن على قطاعات ضخمة من الصناعات المختلفة.

فعلى سبيل المثال، نحن المستهلكين، يمكننا “الاختيار” من بين مجموعة مذهلة من العلامات التجارية عندما يتعلق الأمر بالطعام والشراب. ومع ذلك، فإن هذه العلامات التجارية مملوكة لعدد قليل جدًا من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى.

تستحوذ شركات كوكاكولا، بيبسيكو، وكيريج د. بيبر معًا على نسبة مذهلة تبلغ 93٪ من مبيعات المشروبات الغازية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتسيطر شركة واحدة فقط من هذه الشركات (بيبسي) على 88٪ من سوق الصلصات، من خلال امتلاكها لخمس من أشهر العلامات التجارية في مجال الوجبات الخفيفة. وتشكل ثلاث شركات عملاقة في قطاع المشروبات ما يقارب ثلاثة أرباع مبيعات الجعة (البيرة). وبالنسبة لحبوب الإفطار، تهيمن ثلاث شركات ضخمة على نحو 73٪ من السوق.

في الواقع، في حوالي 80٪ من المنتجات اليومية التي يشتريها المستهلكون من متاجر البقالة، تسيطر أربع شركات أو أقل على الحصة الأكبر من السوق فيما بينها. وتُملي هذه الشركات الغذائية العملاقة، إلى جانب سلاسل البيع بالتجزئة مثل وولمارت وألدي، نشاط الآلاف من الموردين الصغار الذين يتعرضون لضغوط كبيرة.

لكن نفوذ هذه الاحتكارات لا يقتصر على رفوف المتاجر. فعند الدفع مثلًا، تُجرى معظم عمليات الشراء باستخدام بطاقات ائتمان أو خصم صادرة عن شركتين فقط: ماستركارد وفيزا. وإذا سافرت بالطائرة، فغالبًا ما ستركب طائرة من صنع إحدى شركتين فقط: بوينغ أو إيرباص. أما في المملكة المتحدة، ورغم محاولات الهيئات التنظيمية تعزيز المنافسة في قطاع الطاقة، فإن خمس شركات خاصة تحقق أرباحًا طائلة وتوفر الكهرباء لـ 70٪ من المنازل.

ولا يقل الأمر خطورة في القطاع العام. ففي بريطانيا، تنخرط شركات عملاقة في مجال التعهيد الخارجي مثل G4S، وMitie، وSerco في عدد هائل من الخدمات العامة، وتمتص مليارات من أموال دافعي الضرائب. وينطبق الأمر نفسه على شركات الإنشاءات الكبرى. أما في الولايات المتحدة، فإن 86٪ من إنفاق البنتاغون يذهب إلى خمسة مقاولين متخصصين في مجال “الدفاع”.

وتمتد قبضة الاحتكارات حتى بعد الموت. فالأمريكيون الذين يختارون أن يُدفنوا بعد وفاتهم، هناك احتمال بنسبة تزيد عن أربعة أخماس (82٪ تحديدًا) أن يُوضعوا ستة أقدام تحت الأرض في تابوت مصنوع من قِبل شركة من بين شركتين فقط.

تركيز الشركات الكبرى

رغم ما يدعيه بعض الليبراليين أحيانًا من أن “الصغير جميل”، فإن من الواضح أن الرأسمالية تعني الضخامة: شركات النفط العملاقة، وشركات الأدوية العملاقة، وشركات التكنولوجيا العملاقة، وغيرها. وهي تزداد ضخامة بمرور الوقت.

فعلى مدى العقود – وقطاعًا تلو الآخر، من خلال الأزمات وعمليات الاندماج والاستحواذ – أصبحت الأسواق أكثر تركزًا.

أظهرت دراسة أكاديمية حديثة، على سبيل المثال، أن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة قد زادت باستمرار من سيطرتها على الأصول الاقتصادية الأمريكية على مدار القرن الماضي.

يقول مؤلفو ورقة بعنوان “مئة عام من تركز الشركات”:

“منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، ارتفعت حصة الأصول التي تسيطر عليها أكبر 1٪ وأكبر 0.1٪ من الشركات بنسبة 27 نقطة مئوية (من 70٪ إلى 97٪) و40 نقطة مئوية (من 47٪ إلى 88٪) على التوالي”.

ويقدم الباحثون أدلة على أن هذا الاتجاه نحو الاحتكار قد تسارع منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن التركيز كان ملحوظًا بشكل خاص في قطاعات التمويل، والصناعة، والتعدين، والخدمات، والمرافق.

من الناحية النظرية، يشير مصطلح “الاحتكار” إلى الحالة التي تهيمن فيها شركة واحدة على قطاع معين، وهو أمر نادر نسبيًا. لكن في كثير من الحالات – كما هو الحال في بطاقات الائتمان والطائرات والتوابيت – تهيمن شركتان فقط على معظم السوق، وهو ما يُعرف بـ “الاحتكار الثنائي”. أما “الاحتكار القليل” (الأوليغوبولي)، أي سيطرة عدد صغير من الشركات القوية (والأوليغارشيين الذين يملكونها)، فهو القاعدة السائدة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

ولكن هذه ليست ظاهرة جديدة. فمنذ أكثر من قرن، كانت الرأسمالية تتسم بسيطرة الاحتكارات.

فقد وصف لينين عملية مماثلة في عام 1916. وحتى في ذلك الوقت، لاحظ كيف تم تقسيم السوق العالمي بين عدد من التروستات الصناعية والكارتلات، وبين القوى الرأسمالية الكبرى التي تقف خلفها.

كتب لينين:

“النمو الهائل للصناعة والتركيز السريع والملحوظ للإنتاج في مؤسسات أكبر فأكبر هو أحد السمات الأبرز للرأسمالية.”

هكذا يبدأ كتاب لينين الرائع “الإمبريالية”، والذي عرفها بأنها “أعلى مراحل الرأسمالية“.

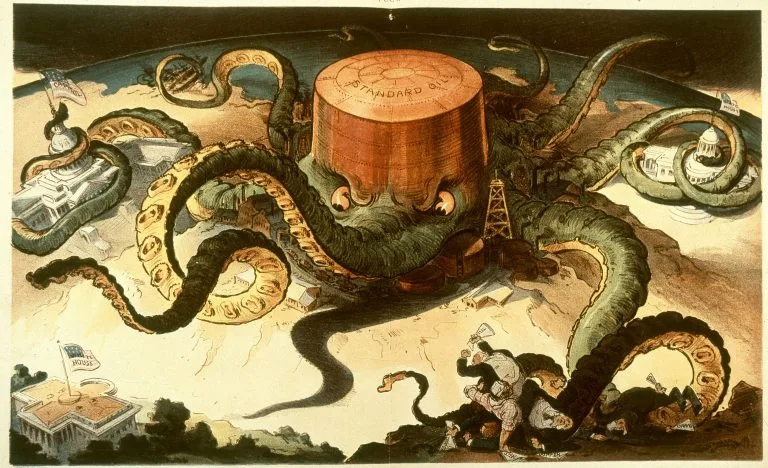

بعض أسماء الشركات الضخمة التي ذكرها لينين – مثل سيمنس وجنرال إلكتريك – ما تزال معروفة حتى اليوم. أما شركات أخرى، مثل ستاندرد أويل وشركة الصلب الأمريكية (US Steel)، فقد تأسست على يد أباطرة النهب سيئي الصيت في ما يُعرف بـ”العصر الذهبي” الأمريكي، مثل جون دي روكفلر وأندرو كارنيغي على التوالي.

رأس المال المالي

إلى جانب تركز الإنتاج في أيدي هذه الاحتكارات الصناعية، شرح لينين أيضًا الدور المتزايد لرأسمال المالي: أي البنوك الكبرى التي تُقرض الشركات، وتوجّه الاستثمارات عبر الاقتصاد، وتمتلك حصصًا مسيطرة في العديد من الشركات الكبرى.

في ذلك الوقت، كان هذا الاتجاه يتجسّد بشكل واضح في شخصية جي بي مورغان، الرجل الأقوى في وول ستريت.

لقد جسد مورغان الطبيعة المفترسة للرأسمالية. هذا الممول سيئ السمعة استغل كل أزمة اقتصادية – مثل أزمة ذعر عام 1907 – للاستحواذ على الشركات والبنوك المتعثرة. وبذلك، تمكن من تركيز الثروة والسلطة أكثر فأكثر في يديه.

ويمكننا أن نرى الشيء نفسه مع المؤسسات المالية العملاقة في عصرنا هذا. فبنك جي بي مورغان الاستثماري، الذي يحمل اسمه، لا يزال بين الكبار، حيث يدير أصولًا تبلغ نحو 3.5 تريليون دولار. أما شركة مورغان ستانلي، التي أسسها حفيده، فتدير ثروة أكبر قليلًا تحت إدارتها.

وقد أصبح القطاع المصرفي أكثر تركزًا بعد كل أزمة رأسمالية.

فعلى سبيل المثال، انهار نحو 9,000 بنك أمريكي بين عامي 1929 و1933، نتيجة لانهيار وول ستريت وبداية الكساد الكبير. أما الأزمة المالية في 2007/2008، فقد سرعت من عملية التراجع، التي امتدت لعقود، في عدد البنوك التجارية الأمريكية.

وبحلول عام 2015، بلغ تركز القطاع المالي في الولايات المتحدة ذروته، حيث كانت أكبر خمسة بنوك تسيطر على أكثر من 56٪ من إجمالي الأصول التجارية. وفي تلك اللحظة، كانت ثلاث شركات فقط تحتفظ بـ 42٪ من الأصول المالية لديها.

وفي الآونة الأخيرة، استحوذت شركتا جي بي مورغان تشيس (مرة أخرى) ويو بي إس السويسرية على بنكي فيرست ريبابليك وكريدي سويس، على التوالي، بعد انهيار بنك وادي السيليكون وتفشي العدوى في القطاع.

لكن هذه المؤسسات تُعد أقزامًا بالمقارنة مع جبابرة المال الحقيقيين.

فـفانغارد وبلاك روك هما أكبر شركتين لإدارة الأصول في العالم، حيث تُقدّر الأصول تحت إدارتهما بنحو 10.4 تريليون دولار و11.6 تريليون دولار على التوالي. وتشمل هذه الأصول أموالًا تراكمت من مدخرات الأسر وصناديق التقاعد، والتي تُستثمر لاحقًا في أشياء مثل الأسهم والسندات.

وكما أوضح لينين:

“إن هذه المؤسسات المالية تحول رأس المال الخامل (أي مدخرات الناس العاديين) إلى رأسمال نشط، أي إلى رأسمال يُدر ربحًا؛ إنها تجمع كل أشكال الإيرادات المالية وتضعها تحت تصرف الطبقة الرأسمالية.”

وعلى هذا الأساس، يواصل لينين:

“تنمو البنوك من مجرد وسطاء متواضعين إلى احتكارات قوية تمتلك تقريبًا مجمل رأس المال المالي الخاص بجميع الرأسماليين.”

من الناحية التقنية، فإن المستثمرين المؤسسيين مثل بلاك روك وفانغارد لا “يمتلكون” الأصول بشكل مباشر. بل إنهم يديرون أموال الآخرين. ولكن في الواقع، يمارسون تأثيرًا هائلًا على بقية العالم المؤسسي والشركات الكبرى.

واحدة على الأقل من هاتين الشركتين (بلاك روك أو فانغارد) تُعد من بين أكبر ثلاثة مستثمرين في كل شركة كبرى ضمن مؤشر الأسهم S&P500. وبصفتهم مساهمين كبار، فإن ذلك يمنحهم تمثيلًا وسلطة في اتخاذ القرار داخل مجالس إدارة جميع الاحتكارات الصناعية الكبرى.

في الواقع، أظهرت دراسات أن مديري الأصول العملاقين هؤلاء غالبًا ما ينخرطون في ممارسة تُعرف باسم “الملكية الأفقية للأسهم“، أي امتلاك حصص مؤثرة في عدة شركات متنافسة ضمن نفس القطاع الصناعي.

بعبارة أخرى، حتى في الحالات التي يبدو فيها أن هناك تنافسًا داخل قطاع معين، فمن المرجح أن تكون نفس القلة الصغيرة من المليارديرات والمصرفيين هي من تسحب الخيوط من وراء الكواليس.

وهذا ليس نظرية مؤامرة، بل حقيقة موضوعية.

فعلى سبيل المثال، في عام 2011، قام فريق من الباحثين في سويسرا بدراسة الروابط بين 43,000 شركة متعددة الجنسيات، استخرجوها من قاعدة بيانات تضم أكثر من 13 مليون شركة ومستثمر في جميع أنحاء العالم.

ووجدوا أن 147 شركة فقط كانت تتحكم في نحو 40٪ من الثروة ضمن نموذجهم للاقتصاد العالمي. وكانت المراكز الخمسون الأولى الأكثر ترابطًا ضمن هذه الشبكة الرأسمالية، جميعها تقريبًا مؤسسات مالية من نوع ما.

ومنذ ذلك الحين، من المرجح أن يكون تركز القوة الاقتصادية قد ازداد، مع صعود شركات إدارة الأصول العملاقة مثل بلاك روك وفانغارد.

هكذا إذًا تنهار فكرة أننا “جميعًا رأسماليون الآن“. فبدلًا من أن “تُدمقرط” الرأسمالية و”تُوزع وسائل الإنتاج”، من خلال إعطاء المواطن العادي حصة في الاقتصاد الرأسمالي، فإن سوق الأسهم ونظام الائتمان لم يؤديا سوى إلى تعميق هيمنة رأس المال المالي – أي ديكتاتورية البنوك.

وكما يوضح لينين في كتابه الإمبريالية:

“’التوزيع الشامل لوسائل الإنتاج‘ – هذا هو، من الناحية الشكلية، ما ينتج عن البنوك الحديثة. ولكن، في الجوهر، فإن توزيع وسائل الإنتاج ليس ’شاملًا‘ على الإطلاق، بل خاصًا، أي أنه يتوافق مع مصالح رأس المال الكبير، وبالدرجة الأولى، مع مصالح رأس المال الاحتكاري الضخم.”

ويخلص إلى القول:

“إن ’دمقرطة‘ ملكية الأسهم، في الواقع، ليست سوى وسيلة من وسائل زيادة سلطة الأوليغارشية المالية.”

الاندماج الصناعي

اتجاه آخر يُبرزه لينين – وهو اتجاه يُعزز تركز الإنتاج أكثر تحت سيطرة الاحتكارات الكبرى – هو ما يسميه بـ”الدمج” أو “التركيب الصناعي”: أي جمع عمليات صناعية مختلفة تحت مظلة واحدة.

يقول لينين:

“من السمات المهمة جدًا للرأسمالية في أعلى مراحل تطورها ما يُسمى بالدمج في الإنتاج؛ أي تجميع فروع مختلفة من الصناعة في مشروع واحد.” ويشرح أن هذه الفروع “إما تمثل المراحل المتتالية في معالجة المواد الخام… أو تكون متكاملة وتخدم بعضها البعض”.

في أيامنا هذه، يُطلق الاقتصاديون على هذه الاتجاهات مسميي “الاندماج الأفقي” و”الاندماج العمودي”.

الاندماج الأفقي يُشير إلى تركز يحدث داخل قطاع صناعي معيّن نتيجة لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تقوم شركة احتكارية بشراء منافسيها.

وبالمثل، بعد أن تُحكم شركة ما سيطرتها على مجال معين، فإنها غالبًا ما تتوسع إلى أسواق مجاورة – مستغلة حجمها الهائل لتزاحم شركات أخرى في صناعات مرتبطة، سعيًا وراء نصيب من الأرباح.

أما الاندماج العمودي، فيحدث عندما تشتري الاحتكارات القائمة مورديها (في الأسفل) وموزعيها (في الأعلى)، من أجل تقليص التكاليف وتحقيق الربح في كل مرحلة من سلسلة التوريد.

ولا يظهر هذان الاتجاهان بشكل أوضح مما هو عليه في قطاع التكنولوجيا.

فشركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وأمازون وألفابت (الشركة الأم لـ Google ) نفسها تُعد نتاجًا لعملية إعادة الهيكلة والاندماج التي وقعت بعد انفجار فقاعة الدوت كوم في مطلع الألفية.

نتيجة لذلك، نجد اليوم أن:

- 90٪ من عمليات البحث على الإنترنت تُجرى عبر غوغل.

- 83٪ من التصفح يتم عبر (كرومغوغل) أو (سفاري آبل).

- 95٪ من أنظمة التشغيل المثبتة صُممت من قبل غوغل (أندرويد)، مايكروسوفت (ويندوز)، وآبل( iOS وmacOS).

- وأكثر من 80٪ من الكتب الإلكترونية تُباع عبر أمازون.

وبعد أن أسست هذه الشركات لنفسها شبه احتكار في مجال معين، قامت بشراء الشركات الناشئة والمنافسين المحتملين، لتوسيع “الخندق” الذي يحميها من المنافسين المستقبليين. ومن هذا الموقع المحصّن، اجتاحت مجالات جديدة لتوسيع أراضيها.

على طريقها نحو أن تصبح ألفابت، اشترت غوغل مثلًا يوتيوب (منصة الفيديو الشهيرة) وديب مايند (الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي). وبالمثل، بعدما راكم مارك زوكربيرغ ثروته من فيسبوك، أنفق المليارات لشراء واتساب وإنستغرام، لتشكيل شركة ميتا.

أما مايكروسوفت، فقد انخرطت بعمق في أسواق الألعاب وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال شراء أكتيفجن بليزارد ولينكد إن، في صفقتين بلغت قيمتهما نحو 95 مليار دولار. كما أن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لأمازون، بنى إمبراطورية تمتد من التجارة الإلكترونية إلى الإعلام الرقمي والبث، وصولًا إلى الحوسبة السحابية.

وفي الوقت ذاته، تبذل جميع هذه الأوليغوبوليات جهودًا ضخمة – وتنفق مبالغ هائلة – لاختراق الأسواق الوليدة والصناعات المستقبلية مثل تكنولوجيا الصحة، والسيارات ذاتية القيادة، والحوسبة الكمومية، وبالطبع: الذكاء الاصطناعي.

ويوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات أيضًا مثالًا معاصرًا على الاندماج العمودي. فبعد أن احتكرت هذه الشركات العالم الرقمي، تسعى ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت وغيرها، للسيطرة على البنية التحتية المادية للإنترنت في العالم الواقعي: من بناء الخوادم إلى تصميم البرمجيات ومن مد الكابلات في أعماق البحر إلى معالجة البيانات في السحابة.

السيليكون والذهب

النتيجة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تمثل كتلة ضخمة ذات جاذبية هائلة داخل الاقتصاد العالمي، وبالأخص داخل سوق الأسهم.

شهدت الأسواق مؤخرًا تقلبات حادة، نتيجة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. وفي وقت سابق من هذا العام، أُصيبت قاعات التداول بالذهول مع الإعلان عن موجة جديدة من المنافسين الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن قبل هذه الاضطرابات، كانت موجة الحماس حول شركات التكنولوجيا الأمريكية تدفع بأسعار الأسهم نحو ارتفاعات متتالية. فمنذ حوالي عام، كانت 20 شركة تركز على التكنولوجيا تمثل أكثر من ثلث (35.8%) “قيمة” مؤشر S&P500.

وحتى الآن، لحظة كتابة هذه السطور، فإن ما يُعرف بـ”السبعة العظماء” – آبل، مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون، ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، ميتا، وتيسلا (بهذا الترتيب التنازلي) – تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 تريليون دولار، أي ما يقارب نفس الحصة السوقية التي كانت تُمثلها أكبر 20 شركة تكنولوجية سابقًا.

ومن الواضح أن وادي السيليكون يجني أرباحًا فائقة. فمن أبراجهم الاحتكارية الشاهقة، يجني بيزوس وزوكربيرغ ومسك وغيرهم مليارات الدولارات.

في أعقاب الجائحة، وبينما اصطدمت الطلبات المتراكمة بعنق الزجاجة في سلاسل التوريد، حققت الاحتكارات المحتكرة في مختلف القطاعات أرباحًا ضخمة، فيما أطلق عليه بعض المراقبين اسم “التضخم الجشع” (Greedflation).

ارتفعت إيرادات وأسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في هذه الفترة. وساعدت حمى الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذا الزخم، مما أشعل ما يشبه حمى الذهب المعاصرة في كاليفورنيا – لكن هذه المرة كانت مدينة بالو ألتو هي مركزها.

ويُعد قطاع التكنولوجيا الأمريكي عملاقًا بين عمالقة الربحية.

ففي دراسة شملت أكبر 4,000 شركة في العالم، وجدت شركة الاستشارات “ماكينزي” أن أكبر 500 احتكار زادت حصتها من الأرباح العالمية من 81.5% إلى 91.2% بين فترتي 2005-2009 و2015-2019. ومن بين هؤلاء، زادت حصة أكبر 100 شركة من الأرباح من 45.5% إلى 48.3%.

ولاحظت الدراسة أن الشركات الأمريكية كانت الأكثر حصدًا للأموال. إذ ارتفعت حصة الشركات الأمريكية (وخصوصًا تلك القائمة في أمريكا الشمالية) من الأرباح العالمية من 50% إلى 77% خلال نفس الفترة.

وقد قاد هذا الارتفاع بالذات شركات “التكنولوجيا المتقدمة”، والتي تمثل قرابة 28% من أرباح أمريكا الشمالية، حيث ارتفعت “كتلة الأرباح” لديها من 66 مليار دولار إلى 116 مليار دولار خلال هذه السنوات.

كما شهدت الشركات الأمريكية الاحتكارية في قطاعات الأدوية والطب، والصناعات المتقدمة (كصناعة السيارات، الطيران، الدفاع، الإلكترونيات، وأشباه الموصلات)، وقطاع الإعلام، توسعًا هائلًا في كتلتها الربحية. لكنها تبقى في مرتبة أدنى مقارنة بتكنولوجيا المعلومات الكبرى.

وليس غريبًا إذًا أن يحاول الرأسماليون في بقية أنحاء العالم – بدعم من دولهم الإمبريالية – اقتحام حصون سوق التكنولوجيا، سعياً لنيل حصتهم من الكنز الذي تحتكره ملوك وادي السيليكون.

وهذا هو السبب وراء حالة الهلع التي تسبّب بها صعود شركة “ديب سيك” وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل دوائر السلطة العليا في أمريكا. فمن أصحاب البنوك على الساحل الشرقي إلى رؤساء شركات التكنولوجيا على الساحل الغربي، فإن هؤلاء “البارونات السارقون” المعاصرون لا رغبة لديهم في تقاسم الغنائم.

التقسيم وإعادة التقسيم

كما يشرح لينين، فإن هذا الصراع بين الاحتكارات الكبرى من أجل تقسيم – وإعادة تقسيم – السوق العالمية، هو سمة رئيسية من سمات مرحلة الإمبريالية.

يقول لينين:

“لقد قامت الجمعيات الاحتكارية الرأسمالية – الكارتلات، والسينديكالات، التروستات – أولًا بتقسيم السوق الداخلية فيما بينها واستولت على الصناعة في بلدانها إلى حد ما. ولكن في ظل الرأسمالية، لا يمكن فصل السوق الداخلية عن السوق الخارجية. فقد أوجدت الرأسمالية السوق العالمية منذ زمن بعيد.”

ويمكن رؤية هذه المنافسة الإمبريالية لا في الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في كل الصناعات الكبرى. وتزداد اليوم قوة الرأسمالية الصينية – مدعومة من الدولة – لتتفوق في كثير من هذه المجالات.

كما يشير لينين، فإن أي تقسيم قائم للأسواق بين احتكارات موجودة “لا يستبعد إعادة التقسيم إذا تغير توازن القوى نتيجةً للتطور غير المتكافئ، أو الحروب، أو الإفلاس، إلخ.”

وعلاوة على ذلك، فإن التقنيات الجديدة تفتح أسواقًا جديدة للاستغلال. وقد تمكنت الاحتكارات الصينية – بفضل الدعم والرعاية من الدولة الرأسمالية – من إحراز موطئ قدم قوي في الكثير من هذه الأسواق.

ويُجسد سوق المركبات الكهربائية (EV) هذا التطور بشكل لافت.

فلعقود طويلة، كانت صناعة السيارات تحت هيمنة احتكارات من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، من أمثال فورد وفولكسفاغن وتويوتا.

لكن هذه الشركات ظلت تركز على إنتاج سيارات تعمل بمحركات احتراق داخلي. وقد منح هذا فرصة للشركات الصينية الديناميكية – التي انطلقت في الأساس من قطاع البطاريات والبرمجيات – لتتقدم بخطى سريعة في تطوير المركبات الكهربائية.

اليوم، تُعد الصين أكبر مُصدر للسيارات في العالم، بحوالي 5 ملايين سيارة سنويًا تُشحن إلى خارج حدودها. كما تمثل السوق الصينية أكثر من ثلاثة أرباع سوق المركبات الكهربائية العالمي، وذلك بفضل مبيعات ضخمة داخلية مدفوعة بسياسات دعم حكومي.

وبفضل هذا السوق المحلي الهائل، والدعم الحكومي السخي، أصبحت الشركات الاحتكارية الصينية – مثل شركة BYD – في موقع قوي ضمن صناعة السيارات الكهربائية.

ومن حيث الحجم، تجاوزت شركة BYD ، التي تتخذ من شينزين مقرًا لها، شركة تيسلا في عدد مبيعات المركبات الكهربائية. وهي بصدد إنشاء مصانع في أنحاء مختلفة من العالم لتجاوز الحواجز الجمركية وتعميق اختراقها للأسواق الخارجية.

وأحد العوامل الحاسمة في صعود BYD كان قدرتها على إتقان التكامل الرأسي.

فقد بدأت الشركة عام 1995 كشركة لصناعة البطاريات، ولم تدخل مجال إنتاج السيارات الهجينة إلا عام 2003. أما اليوم، فهي إلى جانب تصنيع المركبات الكهربائية، تحتل المرتبة الثانية عالميًا في صناعة البطاريات (بعد شركة CATL الصينية كذلك)، بحصة سوقية تقارب 16% – وهي لا تزود سياراتها فقط، بل سيارات منافسيها أيضًا.

وفي الوقت ذاته، تسيطر BYD على سلاسل التوريد الخاصة بها: من استخراج الليثيوم ومعالجته، إلى إنتاج شرائح الكمبيوتر الخاصة بالسيارات، وصولًا إلى توزيع وشحن المركبات.

وهذا ما يسمح لها بالتحكم في التكاليف وتعظيم الأرباح في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وهذا بالضبط ما يجعل سيارات BYD الكهربائية تنافسية للغاية في السوق العالمية – ولهذا السبب أيضًا تُسارع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض الحواجز التجارية لمنع تدفق الصادرات الصينية.

الاضطرابات والتعريفات التجارية وحرب التجارة

تُعد حرب التجارة الحالية مثالًا على الاضطرابات التي تولدها الرأسمالية الاحتكارية، حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات الضخمة إلى زيادة أرباحها وتوسيع أسواقها على حساب منافسيها.

تضطر جميع الاحتكارات بفعل المنافسة الاقتصادية إلى الاستثمار المستمر في تكنولوجيا جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية. والنتيجة هي مستويات هائلة من الإنتاج المفرط على الصعيد العالمي — فائض ضخم من السلع التي لا تستطيع الأسواق الممتلئة امتصاصها.

تأتي التدابير الحمائية كرد فعل على ذلك، محاولة لمنع المنتجين الأكثر إنتاجًا من إغراق الأسواق الأجنبية بفوائضهم.

خذ صناعة السيارات، على سبيل المثال: “يمكن للمصانع الصينية أن تنتج ما يقرب من 45 مليون سيارة سنويًا، أي ما يعادل حوالي نصف المبيعات العالمية، لكنها تعمل فقط بنسبة 60٪ من تلك الطاقة الإنتاجية”، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست، مضيفة: “لقد أدى فائض العرض إلى حرب أسعار مدمرة.”

وهذا يفسر ارتفاع التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات الصينية. كما يوضح لماذا تسعى شركات صينية مثل شيري وجيلي وSAIC إلى اقتحام أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

أو خذ صناعة الصلب: تصنع الصين كمية من الصلب تفوق ما ينتجه بقية العالم مجتمعة، حوالي مليار طن سنويًا. لكنها لا تحتاج لكل هذا الإنتاج محليًا، لذا تصدر كمية كبيرة — أكثر من 90 مليون طن في عام 2023 — وهو ما يفوق الإنتاج السنوي للولايات المتحدة أو اليابان.

يغمر الصلب الصيني الرخيص الأسواق العالمية، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض ويؤدي إلى أزمة لدى منتجي الصلب في جميع أنحاء العالم. وهذا أدى أيضًا إلى فرض تعريفات جمركية كبيرة. ويعتبر عاملًا رئيسيًا في المشاكل التي تواجه مصانع الصلب في بورت تالبوت وسكانثورب، حيث يهدد العمال بمجزرة تسريحات.

جنبًا إلى جنب مع التعريفات والسباق على الأسواق، تعني الإمبريالية أيضًا صراعات جيوسياسية على الموارد.

لصناعة السيارات الكهربائية وغيرها من السلع التقنية، تحتاج الشركات الاحتكارية إلى الوصول إلى المعادن والمواد الخام الحيوية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت. وتسيطر الشركات الصينية على 60٪ و65٪ و70٪ على التوالي من الإمدادات العالمية لهذه المعادن.

كما أن للصين احتكارًا في استخراج وتنقية المعادن النادرة، وهي مواد ضرورية لكل شيء من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات إلى الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية وشاشات الحاسوب. السيطرة على هذه الموارد عنصر مهم في التفكير الاستراتيجي في واشنطن وبكين.

في الكونغو، تؤجج المنافسة الإمبريالية على المعادن الأساسية النزاعات والكوارث. وفي الوقت نفسه، تعد الرغبة في نهب هذه المعادن والموارد — وتجاوز الرقابة الصينية على الصادرات — سببًا مهمًا في “الصفقات” التي يسعى ترامب لإبرامها حول جرينلاند وأوكرانيا.

فوضى رقائق الكمبيوتر

من الأمور المهمة أيضًا الصراع حول السيليكون — أو تحديدًا رقائق السيليكون الدقيقة. تدعم هذه الأجهزة الصغيرة تشغيل النماذج والبرمجيات والخوارزميات التي تعتمد عليها الذكاء الاصطناعي. وهي مكون حيوي في العديد من السلع الأخرى أيضًا.

لكن مراحل إنتاج الرقائق مركزة بشكل كبير في عدد قليل من الشركات.

تسيطر شركة نفيديا الأمريكية على حوالي 82٪ من سوق وحدات معالجة الرسومات المستقلة (GPUs). ونصف إيراداتها تأتي من أربع شركات فقط: مايكروسوفت وأمازون وميتا وألفابت.

وعلى مستوى سلسلة التوريد، تسيطر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) بمفردها على نحو ثلثي سوق تصنيع الرقائق عالميًا.

هذا الأمر يضيف بعدًا جديدًا للتوترات بين الإمبريالية الأمريكية والصين حول تايوان، التي تُعد موطنًا لإنتاج أكثر من 90٪ من أشباه الموصلات المتقدمة.

وبالمثل، تنتج شركة هولندية تدعى ASML تقريبًا بشكل حصري آلات الطباعة الضوئية المعقدة المستخدمة في صناعة الرقائق.

من ناحية، أدت هذه الاحتكارات إلى خلق شركات متخصصة وفعالة للغاية، قادرة على تلبية احتياجات العالم من المنتجات التقنية الحيوية.

لكن من ناحية أخرى، جعل هذا التركيز الاقتصاد العالمي هشًا جدًا، وعرضة لأي صدمة أو اضطراب في شبكة الإنتاج والتوزيع التي نشأت خلال عقود على أساس العولمة والتجارة الحرة.

كشفت جائحة كورونا هذا الأمر بوضوح، حين تعثرت سلاسل الإمداد بسبب الإغلاقات وأزمات التوريد. تقلبت أسعار الرقائق بشكل حاد، إذ واجهت الصناعة أولًا نقصًا حادًا ثم فائضًا في العرض، مما أظهر بوضوح فوضى السوق الرأسمالي.

تثبت حرب التجارة الحالية هذا أيضًا، إذ تضغط الإمبريالية الأمريكية على شركات مثل ASML ونفيديا لتقييد صادراتها إلى الصين، في محاولة لخنق صناعة التكنولوجيا المنافسة المتنامية هناك.

لكن واشنطن تلعب بالنار. قد تسيطر أمريكا على بعض نقاط الاختناق في إنتاج الرقائق، لكنها لا تملك كل الأوراق في حربها التجارية مع الصين، كما يوضح مثال المعادن.

في الواقع، يعني تركيز الإنتاج العالمي أن صناعة العديد من السلع تتمركز داخل الصين. لأكثر من ثلث المنتجات التي تستوردها أمريكا من الصين، تعد الصين المورد الرئيسي، تلبي أكثر من 70٪ من الطلب الأمريكي.

بمعنى آخر، سيواجه البيت الأبيض صعوبة كبيرة في استبعاد الصين من المعادلة التجارية. لقد أدت الاحتكارات والعولمة إلى خلق اقتصاد عالمي مترابط ومتداخل للغاية، لا يمكن تفكيكه دون التسبب في أضرار جسيمة، من تضخم مرتفع إلى انكماش اقتصادي.

كل هذا يبين بشكل صارخ كيف أصبح الإنتاج اجتماعيًا بدرجة هائلة؛ وكيف يتصادم تطور القوى المنتجة مع قيود الملكية الخاصة والدولة القومية.

ويكشف كيف أن الاحتكار تحت الرأسمالية لا يجلب الاستقرار، بل هو وصفة للاضطراب والفوضى على كل المستويات.

كما يؤكد لينين في كتاب الإمبريالية، ردا على كارل كاوتسكي:

“يعتقد المبررون للإمبريالية خطًأ أن حكم رأس المال المالي [والاحتكارات] يقلل من حدة التناقضات وعدم التوازنات في الاقتصاد العالمي، بينما في الواقع يزيدها.”

ويخلص إلى القول:

“على العكس، فإن الاحتكار في بعض فروع الصناعة يزيد ويكثف الفوضى المتأصلة في الإنتاج الرأسمالي بأسره.”

الركود والانحلال

يواصل لينين شرحه بأن الاحتكار “يُنتج حتمًا ميلًا نحو الركود والانحلال”، إذ يخنق تطوّر القوى المنتجة — أي العلم والتكنولوجيا والصناعة، وما إلى ذلك. ويتابع قائلاً: “بما أن الأسعار الاحتكارية تُحدد، ولو مؤقتًا، فإن الدافع الأساسي للتقدم التقني، وبالتالي لكل تقدم آخر، يختفي إلى حد ما، وتظهر الإمكانية الاقتصادية لإبطاء التقدم التقني بشكل متعمد.”

حتى المحللين البرجوازيين بدأوا يصلون إلى استنتاجات مماثلة اليوم، حيث يخشون أن الاحتكار هو أحد الأسباب الرئيسة وراء ضعف نمو الإنتاجية الذي أصاب الرأسمالية عالميًا في العقود الأخيرة.

كما أوردت مجلة الإيكونوميست:

“إن النجاح الكبير لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين أثار القلق من أنهم أصبحوا أقوياء للغاية، وأن هيمنتهم تلحق الضرر بالاقتصاد وتخنق ديناميكيته.

وثق توماس فيليبسون من جامعة نيويورك صعود التركز الاحتكاري في أمريكا منذ الثمانينيات: إذ استحوذت الشركات الكبرى على حصة متزايدة من إيرادات الشركات؛ وارتفعت أرباح الشركات كنسبة من الناتج الاقتصادي؛ وتحولت الشركات، وخاصة في القطاعات الأكثر احتكارًا، إلى تحويل أرباحها إلى عمليات إعادة شراء الأسهم بدلًا من استثمارها في مشاريع جديدة.

كل هذا، في مجموعه، يشكل وصفة لنمو أبطأ في الإنتاجية، ونمو اقتصادي أضعف، وتفاوت أعلى في الدخل.”

وبالمثل، في كتابه ما الذي حدث للرأسمالية؟، يرى الكاتب الليبرتاري روشير شارما أن مزيجًا سامًا من تدخل الدولة والاحتكار يقف خلف “مفارقة الإنتاجية” التي حيّرت الاقتصاديين البرجوازيين منذ فترة. يكتب شارما، المموّل في مجموعة روكفلر:

“يتراجع النمو السنوي في الإنتاجية، في المتوسط، في الصناعات التي تشتد فيها سيطرة أكبر الشركات بسرعة أكبر. الإنتاجية تنخفض في كل هذه الصناعات، لا سيما في الشركات المتأخرة، بل وحتى في الشركات الرائدة، لسببين أساسيين: فمع غياب أي ضغط من المنافسين الصغار، لا تحتاج الشركات الكبرى للاستثمار كثيرًا؛ وإن هي أضافت خدمات أو منتجات جديدة، فإنها فقط ‘تلتهم حصتها السوقية الخاصة’.”

بدلًا من تشجيع شركات ناشئة ديناميكية على دخول السوق، يشير شارما إلى أن الحكومات الرأسمالية عمدت إلى دعم الشركات الفاشلة وحماية الكيانات التقليدية الجامدة. والنتيجة هي جيش غير منتج من “شركات الزومبي” الميتة سريريًا، تتزامن مع قطيع من العمالقة الاحتكاريين المتقادمين، يدهس أي شركة صغيرة ناشئة تعترض طريقه.

منطق المنافسة

على غرار الأب الروحي لليبرتارية فريدريش هايك، يؤطر شارما مسألة الاحتكار ضمن حدود أيديولوجية أو سياسية خالصة.

فبالنسبة لهؤلاء المتعصبين للسوق الحر، ليس احتكار الرأسمالية سوى نتيجة لسياسات خاطئة من قبل مسؤولين غير مسؤولين وساسة عديمي المبادئ، سمحوا للوبيات والمحامين بالتلاعب بالنظام لصالح مصالح الأغنياء.

لا شك أن النظام مفصل لصالح المليارديرات والمصرفيين. لكن هذا لا يفسر لماذا أصبحت الرأسمالية على ما هي عليه.

في كتاباتهم الاقتصادية، أوضح ماركس وإنجلز ولينين أن الاحتكار هو نتاج عملية موضوعية، وليس “خيارًا سياسيًا”.

فديناميكيات الملكية الخاصة والإنتاج من أجل الربح تعني أن المنافسة لا بد أن تتحول إلى نقيضها.

يظهر هذا بوضوح في لعبة المونوبولي: يبدأ الجميع من نفس النقطة، وتُطبّق القواعد على الجميع بالتساوي. ومع ذلك، ينتهي الأمر بلاعب واحد يملك ويسيطر على كل شيء. ذلك هو المنطق البارد والوحشي للمنافسة الرأسمالية.

وكذلك في الواقع: الشركات الصغيرة غير الكفؤة تخرج من السوق، وتبتلعها منافسوها الأكبر والأقوى. ويصبح الإنتاج متمركزًا في أيدٍ أقل فأقل. ومع مرور الوقت، وتحت تسارع الأزمات، ينشأ نظام الاحتكارات القوية.

يقول لينين في كتاب الإمبريالية:

“إن صعود الاحتكارات نتيجة لتركيز الإنتاج هو قانون عام وأساسي في المرحلة الراهنة من تطور الرأسمالية.”

ومن ثم، يصبح الاحتكار نفسه أداة لمزيد من الاحتكار.

إذ تطور الشركات الكبرى ما يُعرف بـ”اقتصاديات الحجم” — أي وفورات في التكاليف ناجمة عن التنظيم والتخطيط الذي تسمح به مستويات معينة من الإنتاج والتوزيع. وتبدأ هذه الشركات أيضًا في تجميع — والوصول إلى — رأس المال اللازم للاستثمار في تقنيات وأساليب جديدة، مما يعزز تفوقها الإنتاجي مقارنة بالمنافسين الأصغر.

اليوم، تمثل الكميات الهائلة من رأس المال المطلوبة للمنافسة في الصناعات المهمة حاجزًا هائلًا أمام دخول شركات جديدة.

وفقًا لبعض التقديرات، فإن تكلفة بناء مصنع متطور لإنتاج الرقائق الدقيقة (أو “فاب”) قبل 50–60 سنة كانت تعادل نحو 30 مليون دولار بقيمة اليوم. أما الآن، فمصانع TSMC الحديثة تكلف حوالي 20 مليار دولار لكل منها!

هذا يسمح لأقوى القوى الإمبريالية بإقصاء الدول الأصغر. حتى الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن دول معزولة مثل بريطانيا، لا يمكنه أن ينافس المبالغ الضخمة التي تضخّها الولايات المتحدة والصين في صناعاتها.

محاولات أوروبا وبريطانيا الفاشلة لدخول قطاع التكنولوجيا الخضراء — مثل شركتي نورثفولت وبريتش فولت، على التوالي — تشهد على ذلك. وبالمثل، كيف يمكن لأي طرف آخر أن يضاهي مئات المليارات التي تضخها أمريكا والصين في الذكاء الاصطناعي؟

بعبارة أخرى، فإن الجدران والخنادق التي تحمي الاحتكارات القائمة تصبح أعلى وأوسع باستمرار.

الحاجة إلى الاشتراكية

بالنسبة لليبراليين والليبرتاريين، فإن الحل لكل هذا الاضطراب هو الرجوع إلى الوراء: الدعوة إلى “مزيد من الخيارات” — أي المزيد من المنافسة والأسواق الحرة؛ والمطالبة بتفكيك الاحتكارات الكبرى من خلال قوانين وأنظمة “مكافحة الاحتكار”.

وهناك من يدعو، بالمقابل، إلى الحماية الاقتصادية والقومية الاقتصادية: أي استبدال هيمنة الاحتكارات متعددة الجنسيات بـ”دعم الإنتاج المحلي” والترويج لـ”أبطال وطنيين” اقتصاديين.

لكن كلا الاقتراحين طوباويان ورجعيان تمامًا. كما شرحنا سابقًا، فإن الاحتكارات قد نشأت بالضبط لأنها أكثر كفاءة وإنتاجية؛ أي لأنها تمثل تطورًا في القوى المنتجة.

وبالمثل، فقد أصبحت عملية الإنتاج شديدة التماسك اجتماعيًا ومترابطة على مستوى عالمي — مرة أخرى، لأن ذلك يزيد من الإنتاجية من خلال وفورات الحجم، والتقسيم الدولي للعمل، والتخصص.

إن اقتراح تفكيك الاحتكارات — سواء على المستوى العالمي أو في بلد واحد — هو اقتراح بالعودة إلى مستوى أدنى من التطور الاقتصادي. وبعبارات ملموسة، يعني ذلك جعل المجتمع أكثر فقرًا.

يشرح إنجلز في كتابه الاشتراكية: الطوباوية والعلمية هذا الدور التاريخي للرأسمالية بالقول:

“جمع وسائل الإنتاج المتناثرة والمحدودة هذه، وتوسيعها، وتحويلها إلى روافع قوية للإنتاج المعاصر — هذا كان بالضبط الدور التاريخي للإنتاج الرأسمالي ومن يمثله، البرجوازية.”

وفي هذا السياق، يوضح إنجلز أن:

“صناعةً معينة بكاملها تتحول إلى شركة مساهمة عملاقة واحدة؛ وتحل الاحتكار الداخلي محل التنافس الداخلي.”

“في التروستات، تتحول حرية المنافسة إلى نقيضها تمامًا — إلى احتكار؛ ويستسلم الإنتاج العشوائي للمجتمع الرأسمالي أمام الإنتاج المنظَّم المخطَّط الذي تمليه المجتمع الاشتراكي الآخذ في التكوّن.”

والنتيجة هي الوضع المتناقض الذي نعيشه اليوم: حيث يتعايش الإنتاج المؤمم جزئيًا والعناصر التخطيطية مع الملكية الخاصة وفوضى السوق.

يزداد تدخل الدولة يومًا بعد يوم، مع عمليات الإنقاذ المتكررة للبنوك الكبرى والاحتكارات في كل أزمة، وهو ما يعكس اعترافًا ضمنيًا بهذا التناقض؛ وإقرارًا بأن القوى المنتجة قد تجاوزت حدود الملكية الخاصة والدولة القومية — أي أن الإنتاج قد أصبح اجتماعيًا بالكامل، لكن الاستيلاء على الثروة لا يزال يتم على يد الرأسماليين، وليس من قبل الطبقة العاملة التي تنتجها.

الحل لا يكمن في إدارة عجلة التاريخ إلى الوراء بمحاولة تفكيك البنوك أو الاحتكارات، أو بترديد مديح “المشروعات الصغيرة” والإنتاج المحلي الضيق الأفق.

بل يجب أن نأخذ مستويات التنظيم والتخطيط الهائلة التي خلقتها الرأسمالية، ونضع هذه القوى الاقتصادية تحت الملكية الجماعية والسيطرة الديمقراطية الواعية للطبقة العاملة.

خذ مثلًا شركة احتكارية مثل وول مارت، بإيرادات سنوية تفوق 600 مليار دولار، وقوة عاملة تصل إلى 2.1 مليون موظف.

إن هذه الشركة العملاقة الواحدة تفوق حجم العديد من الاقتصادات المخططة السابقة مثل الاتحاد السوفييتي، كما أشار مؤلفو كتاب جمهورية وول مارت الشعبية. وداخل هذه الشركة متعددة الجنسيات، هناك مستوى مذهل من التخطيط — من المزارع والمصانع وصولًا إلى المتاجر والأسواق.

في يد مالكيها المليارديرات، تُستخدم هذه التكنولوجيا واللوجستيات فقط لملء جيوب المساهمين. لكن في يد الطبقة العاملة، يمكن أن تكون هذه البنية أساسًا لتوزيع ضرورات الحياة عبر القارات، وضمان غذاء لائق للجميع.

ولهذا، يشرح إنجلز:

“لا يمكن أن يكون الحل إلا في الاعتراف العملي بالطبيعة الاجتماعية لقوى الإنتاج الحديثة، وبالتالي في التكيّف مع الطابع الاجتماعي لوسائل الإنتاج.”

ويختتم قائلًا:

“ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا من خلال أن تتملك المجتمع ككل علنًا ومباشرةً قوى الإنتاج التي تجاوزت كل سيطرة، عدا سيطرة المجتمع ككل.”

وبهذا المعنى، فإن عصر الإمبريالية هو مرحلة انتقالية — يُعِدّ الشروط المادية لظهور مجتمع جديد وأعلى: الاشتراكية والشيوعية.

كتب لينين في هذا السياق:

“تقود الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية مباشرةً إلى أوسع أشكال التمركز الاجتماعي للإنتاج. إنها — إذا صح التعبير — تجرّ الرأسماليين، رغمًا عن إرادتهم ووعيهم، نحو نمط اجتماعي جديد؛ نمط انتقالي من المنافسة الحرة الكاملة إلى التمركز الاجتماعي الكامل.”

ويختم بالقول:

“هذا هو ما يحدد مكان [الإمبريالية] في التاريخ، فاحتكار ينبت من تربة المنافسة الحرة — ومن المنافسة الحرة تحديدًا — هو الانتقال من النظام الرأسمالي إلى نظام اجتماعي-اقتصادي أعلى.”

لكن هذا الانتقال لن يحدث تلقائيًا. بل، ما دام النظام الرأسمالي قائمًا، سيتم تبديد الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا الحديثة والتخطيط — بل والأسوأ من ذلك، ستتحول هذه الإمكانات إلى قوة تدميرية تُنتج الحروب، وكوارث المناخ، والبؤس الإنساني.

الطريق الوحيد أمام البشرية هو عبر الثورة الاشتراكية العالمية.

ولكي تنتصر الطبقة العاملة في لعبة المونوبولي الحقيقية هذه، يجب أن تنظم صفوفها وتتحرك لطرد السيد صاحب المال، ومصادرة ممتلكات المليارديرات، والسيطرة على اللوحة بأكملها — في النضال من أجل مستقبل شيوعي.

آدم بوث

21 مايو/أيار 2025

ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية

ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية